水竹菱斑病发病特点、病原生物学特性及室内药剂筛选

齐若涵 杨春琳 李琳 刘畅 许秀兰 刘裕峰 曾倩 刘利娟 刘应高

(长江上游森林资源保育与生态安全国家林业和草原局重点实验室(四川农业大学),成都,611130))

水竹(Phyllostachysheteroclada),又名黑水竹、奉化水竹、黎子竹等,隶属禾本科(Poaceae)、竹亚科(Bambusoideae)、簕竹族(Bambuseae)、刚竹属(Phyllostachys),属于中小型散生竹种,主要分布于四川、甘肃、陕西、河南,长江流域及其以南地区。在四川省的雅安、宜宾、乐山等地存在大面积纯林,全省分布面积约2万hm2,在水土保持和生物多样性保育[1-2]、竹笋制品和生物制剂[3-4]、竹工艺品和竹浆造纸[5-6]、庭院装饰和园林布景[7]等方面发挥着重要作用。目前,关于水竹病害的研究报道较少,且早期文献仅有简单的记述,如枯萎病(Fusariumspp.)、秆枯病(Ellisembiapseudoseptata)、秆锈病(Stereostratumcorticioides)、竹团子病(Shiraiabambusicola)、竹肉球病(Engleromycesgoetzei)、丛枝病(Aciculosporiumtake)、黑粉病(Bambusiomycesshiraianus)和疹斑病(Phyllachoraspp.)等[8]。

2015年7月,课题组在雅安市雨城区开展竹类病害调查时首次发现该病害。水竹菱斑病主要危害当年生及以上成竹的竹秆、枝条和竹鞭(裸露),感病部位可形成典型的菱形病斑,在林间最终形成枯株型、枝枯型和梢枯型病竹。形态学特征描述结合多基因系统演化分析(LSU、SSU、ITS和TEF1-α),确定水竹菱斑病病原菌(Neostagonosporellasichuanensis)为一新属新种[9]。2016—2019年野外调查发现,该病害在雅安市雨城区、天全县和芦山县,以及广安华蓥市均有不同程度的发生,部分地区危害严重,发病率达100%。本研究针对水竹菱斑病的发生展开定点定期调查,对病原菌进行生物学特性观测和室内药剂毒力试验,旨在掌握病害的发生特点和病原的培养特性,为药剂防治提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 野外调查

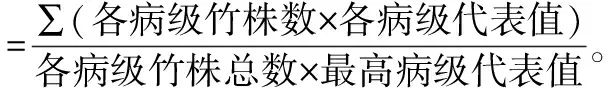

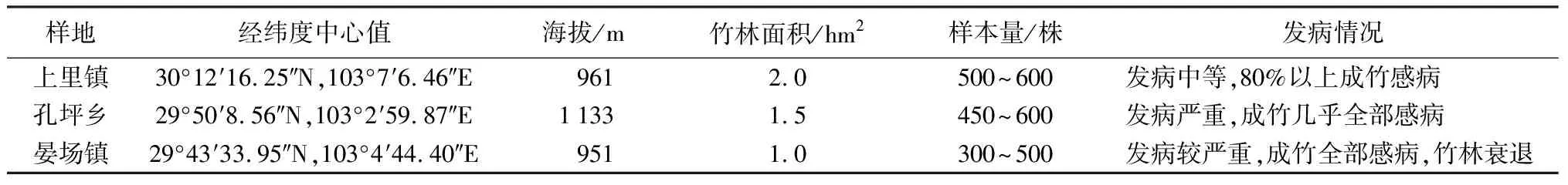

2015年7月至2016年4月,在雅安市雨城区、天全县和芦山县32个样地开展野外调查,依据“病害发生普遍,水竹纯林地,人为干扰小,便于设点调查”的4项原则,从以上32个样地中选取3个典型样地进行定点定期调查(见表1)。采用踏查记录法(S曲线),通过目测(近地面2 m以下清点病斑数,2 m以上估测病斑数),对样地各竹株(成竹)发病情况进行统计和记录,依此对各样地的病害发生情况进行评估。定点调查时间段为2016年4月至2017年4月,每2月进行1次调查和记录。依据水竹菱斑病病情指数分级标准(见表2),计算病情指数,同时观察新老水竹生长状况和出笋等情况。此外,定点观测病原菌的生态习性,主要包括病菌生活世代、越冬形态、初侵染来源、侵入途径等。病情指数计算公式如下:

表1 水竹菱斑病病情试验观测样点简况

表2 水竹菱斑病病情指数分级标准

1.2 供试菌株

试验菌株四川新小滴孢腔菌(Neostagonosporellasichuanensis)来源于四川农业大学微生物标本保藏室(SICAUCC),菌株编号SICAUCC 16-0001(模式菌株),分离自雅安市雨城区孔坪乡九层岩水竹罹病枝条。

1.3 生物学特性试验

不同培养基处理:无菌条件下,用直径6 mm打孔器取病原菌菌饼分别接种于马铃薯葡萄糖琼脂(PDA)、玉米粉琼脂(CMA)、燕麦粉琼脂(OMA)、马铃薯蔗糖琼脂(PSA)、查氏琼脂(CDA1)、胡萝卜琼脂(CDA2)和水琼脂(WA)培养基中。培养基配方参见文献[10]。每种培养基设置4个重复,置于25 ℃、12 h光照和12 h黑暗交替条件下培养。每5 d采用十字交叉法测量菌落直径,共计测量8次。同时,观察不同培养基上的菌落形态,40 d后,采用徒手制片法,借助显微镜观察产孢情况等[11]。

不同温度处理:无菌条件下,取直径6 mm的菌饼接种于PDA培养基,分别置于恒温培养箱中,5、15、25、35 ℃,12 h光照和12 h黑暗交替。每个处理设置4个重复,菌落直径测量和产孢情况观测方法同不同培养基处理。

不同pH处理:无菌条件下,分别使用1 mol·L-1NaOH和1 mol·L-1HCl调节PDA培养基pH为4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0和10.0。接种6 mm的菌饼置于25 ℃、12 h光照和12 h黑暗交替条件下培养。每个处理设置4个重复,菌落直径测量和产孢情况观测方法同不同培养基处理。

不同光照处理:无菌条件下,取直径6 mm菌饼接种于PDA培养基,分别置于完全黑暗、12 h光照和12 h黑暗交替、完全光照的条件下,25 ℃恒温培养。4个重复,菌落直径测量和产孢情况观测方法同不同培养基处理。

不同碳、氮源处理:以真菌生理培养基[12]为基础培养基,配比为氮源1.0 g、磷酸氢二钾(K2HPO4)1.0 g、硫酸镁(MgSO4·7H2O)0.5 g、碳源5.0 g、琼脂20.0 g、蒸馏水1 L。以KNO3为氮源,分别用5种碳源(葡萄糖、蔗糖、乳糖、麦芽糖、可溶性淀粉)配成含有不同碳源的固体培养基,以不加碳源的基础培养基作为对照。置于25 ℃、12 h光照和12 h黑暗交替条件下培养,每个处理设置4个重复,菌落直径测量和产孢情况观测方法同不同培养基处理。以真菌生理培养基为基础,以葡萄糖为碳源,分别用5种氮源(硝酸钾、硝酸铵、牛肉膏、蛋白胨、酵母粉)配成含有不同氮源的固体培养基,以不加氮源的基础培养基作为对照。置于25 ℃、12 h光照和12 h黑暗交替条件下培养,每个处理设置4个重复,菌落直径测量和产孢情况观测方法同不同培养基处理。

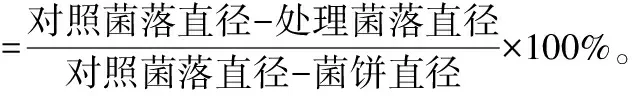

1.4 室内药剂筛选方法

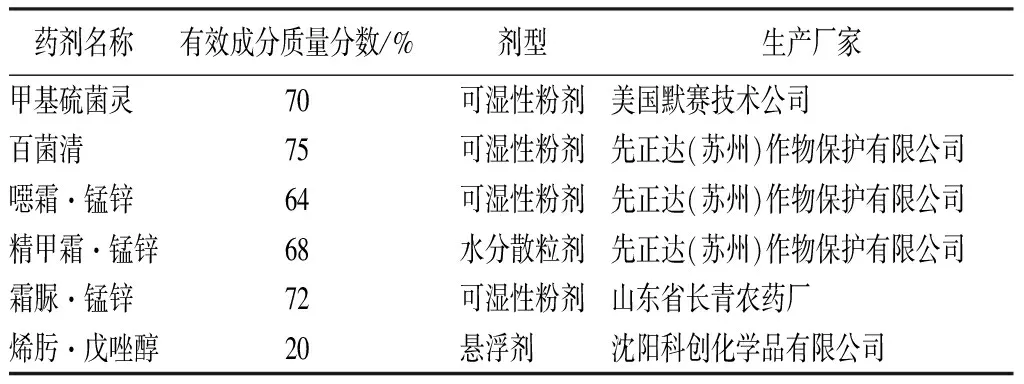

6种供试药剂信息详见表3。采用菌丝生长速率法测定供试药剂的EC50[13]。将供试药剂用紫外灯照射2~3 h除菌后,用无菌水分别稀释为0.1、1.0、10.0、100.0 mg·L-1,按V(药液)∶V(培养基)=1∶9的比例,将冷却至50 ℃左右的PDA培养基混合均匀,制成不同质量浓度的含药平板[14]。每皿接种直径为6 mm的菌饼,4个重复,以不加药剂只加同量无菌水的处理为空白对照,置于恒温培养箱中25 ℃倒置培养。每5 d用十字交叉法测量并记录菌落直径,按如下公式计算抑菌率,利用概率值法[13]求出各药剂的毒力回归曲线,并计算EC50,同时观察与记录菌落形态等。

表3 供试药剂的名称及来源

1.5 数据处理

试验数据用Microsoft Excel 2016整理,获得毒力回归方程并计算EC50,使用SPSS(24.0)软件进行差异显著性分析,采用Origin 8.5软件绘制图形,Photoshop 2017软件处理图片。

2 结果与分析

2.1 发病特点

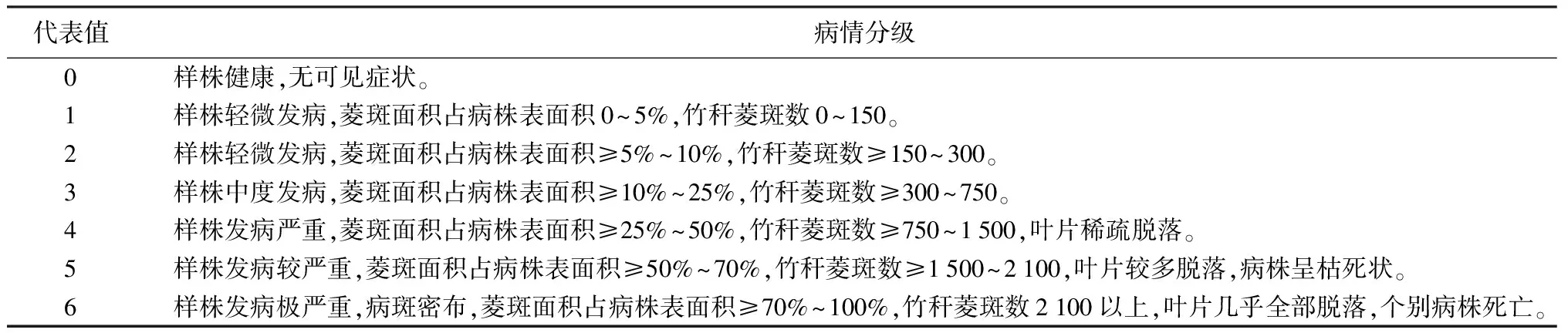

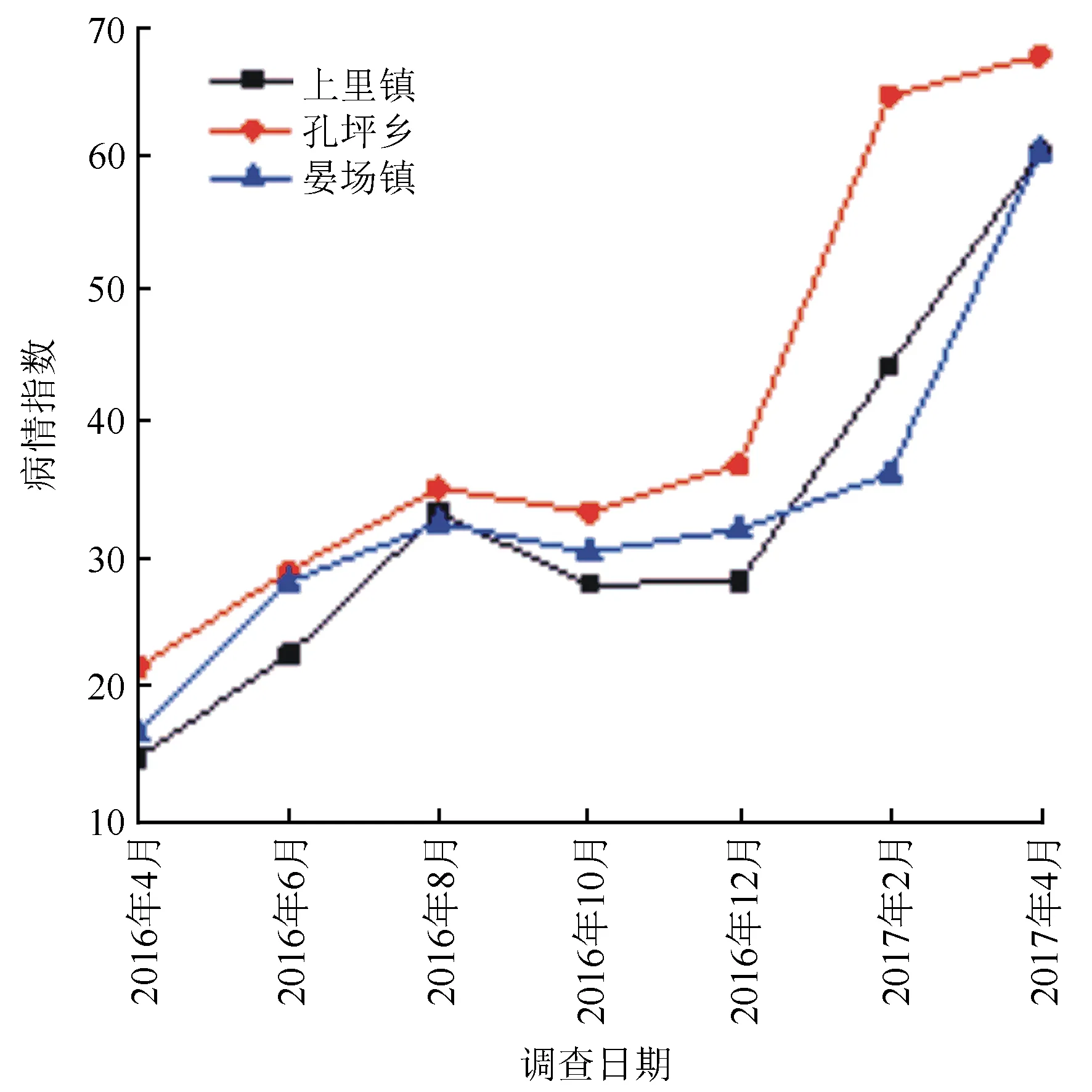

经过1年的调查,结果显示,3个样地病情指数变化趋势基本一致(见图1),整体呈现上升趋势。总体而言,孔坪乡样地水竹林病情指数高于其他2个样地,上里镇样地水竹林病情指数相对较低。各样地水竹林病情指数变化可细化为3个阶段:2016年4月至8月,病情指数逐渐增加;2016年8月至12月,病情指数呈下降趋势后出现小幅回升,当年生新竹的补充是病情指数下降的主要原因(每年3—4月份,水竹林开始发笋,经3~4个月的高生长期,即生长为成竹);2016年12月至翌年4月,随着当年生新竹感病以及感病竹株进一步加重,病情指数再次增加。

11月至翌年4月,在水竹竹秆和枝条的迎风面,形成褐色至暗褐色小斑,小斑逐渐向四周扩展,形成菱形、近菱形、椭圆形或不规则形病斑,病斑常连成一片,有时散生,随后病斑中央隆起,形成半球形至近球形子实体,即四川新小滴孢腔菌的子座。子囊果成熟后,子囊孢子从孔口溢出,借助风雨等途径进行传播与扩散。一般在2—4月期间,是子囊果形成和成熟以及子囊孢子扩散的集中时期;5—10月,以病原菌在病斑周围危害为主,随着持续侵染,病斑逐渐扩大并最终形成枯斑,期间不产生子座;11月,即进入下一轮侵染循环。分生孢子器在全年均有产生,常形成长梭形、长椭圆形或不规则形状,与子座混生,或散生。子囊孢子和分生孢子是当年主要的初侵染源。一般连续侵染1~3 a,可致水竹整株布满病斑,并最终枯萎死亡。

图1 水竹菱斑病病情指数

2.2 生物学特性

2.2.1培养基对菌株SICAUCC 16-0001生长的影响

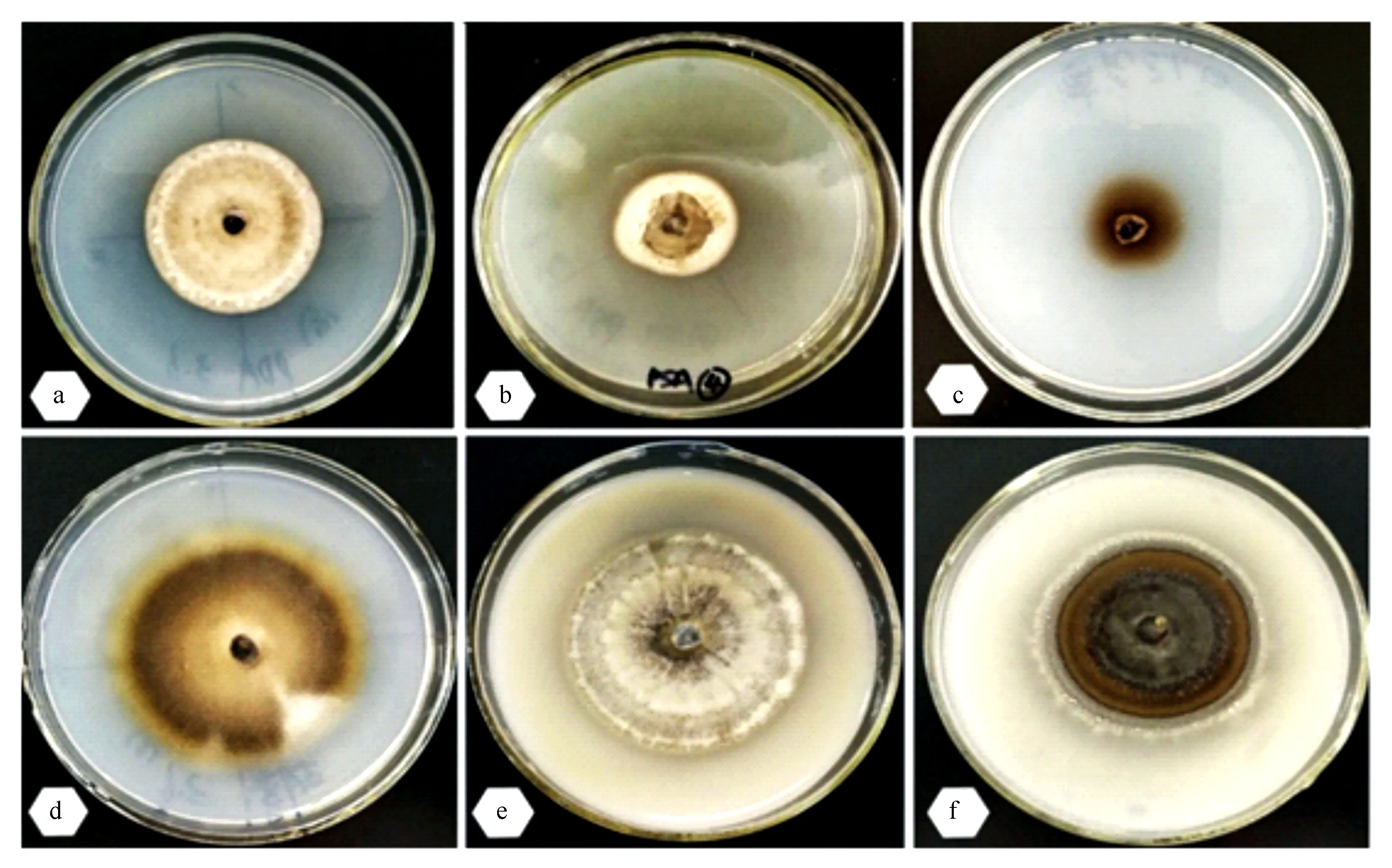

菌株在6种培养基上均能生长,且均未发现产孢现象,但菌落形态(见图2)和生长速率存在差异。在PDA、OMA、CDA2培养基上菌落为圆形,边缘整齐,表面有颜色不同的同心轮纹,正面为灰白色、黑灰色或褐色,背面多为灰褐色,质地干燥。显微镜观察可见发达的气生菌丝,有菌环、菌索等特殊结构,未见产孢结构。在PSA培养基上有水滴状分泌物。在CDA1和WA培养基上菌落为黑褐色,菌丝稀疏。

在不同培养基中,菌落生长直径差异显著。CDA2培养基最适合菌株生长,培养40 d菌落直径达到(6.23±0.29)cm,与其他处理之间差异极显著(P<0.01);CMA和OMA培养基,培养40 d菌落直径分别为(5.28±0.36)、(4.80±0.37)cm;PDA培养基,菌丝生长较慢,培养40 d菌落直径达(4.00±0.37)cm;PSA、CDA1和WA培养基,菌丝生长缓慢,培养40 d菌落直径分别为(2.90±0.22)、(2.77±0.25)和(3.03±0.21)cm,与其他处理之间差异显著(P<0.01),但三者之间无显著性差异。

a.PDA;b.PSA;c.CDA1;d.CDA2;e.OMA;f.CMA。

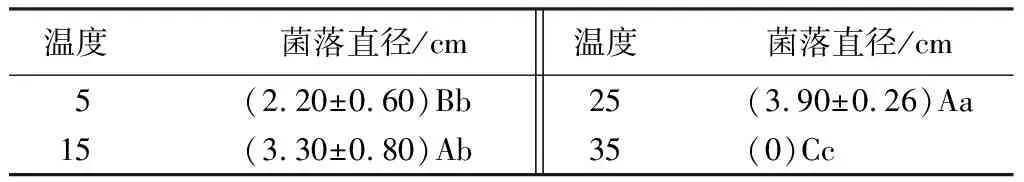

2.2.2温度对菌株SICAUCC 16-0001生长的影响

菌株在5~30 ℃均能生长,且均未观测到产孢现象。试验结果显示,35 ℃下菌丝停止生长,且不同温度下菌丝生长速度呈显著差异(见表4)。在5、35 ℃条件下生长缓慢,15 ℃时生长速度加快,25 ℃时菌丝生长最快,培养40 d菌落直径可达(3.90±0.26)cm,与5、35 ℃处理之间差异极显著(P<0.01)。因此,25 ℃为该菌株最适生长温度,较低和较高温度下均不适宜该菌株生长。

表4 不同温度对菌丝生长的影响

2.2.3pH对菌株SICAUCC 16-0001生长的影响

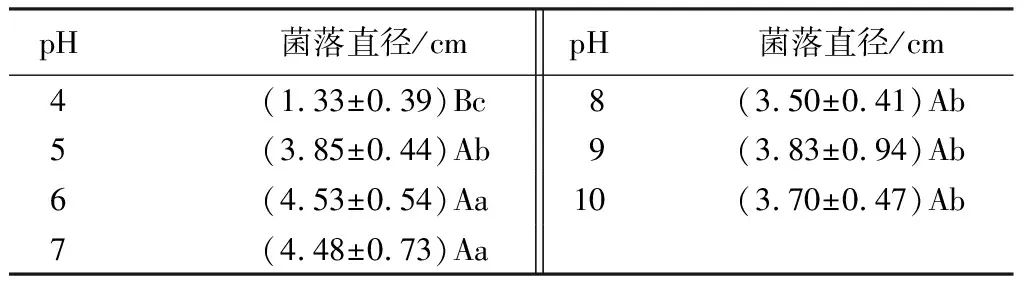

pH=4~10菌株均能生长,且均未观测到产孢现象。但不同pH对菌丝生长影响不同(见表5)。pH为6或7时最适合菌丝生长,培养40 d菌落直径分别为(4.53±0.54)、(4.48±0.73)cm,与pH=5、pH=8、pH=9、pH=10处理差异显著,与pH=4处理差异极显著(P<0.01)。

2.2.4光照对菌株SICAUCC 16-0001生长的影响

菌株在全光照、12 h光照和12 h黑暗交替、全黑暗条件下均能生长,培养40 d菌落直径分别为(3.58±0.50)、(5.03±0.86)、(3.65±0.34)cm,其中在交替光下菌丝生长最快,与其他处理之间差异显著(P<0.05)。3种处理下菌落形态上有所不同,在黑暗条件下菌落中央有水滴状分泌物产生,但均未观测到产孢现象。

表5 不同pH对菌丝生长的影响

2.2.5碳、氮源对菌株SICAUCC 16-0001生长的影响

菌株在5种不同碳源条件下均能生长且均未发现产孢现象,但菌丝生长的速度不同(见表6)。其中以乳糖为碳源的培养基上菌丝生长最好,培养40 d菌落直径可达(3.20±0.49)cm,与其他处理之间差异极显著(P<0.01),为该菌株的最适碳源。其次为可溶性淀粉、蔗糖和麦芽糖,3种处理培养40 d菌落直径最大可达(2.63±0.38)cm。而葡萄糖培养40 d菌落直径仅达乳糖处理的78%。

表6 不同碳源对菌丝生长的影响

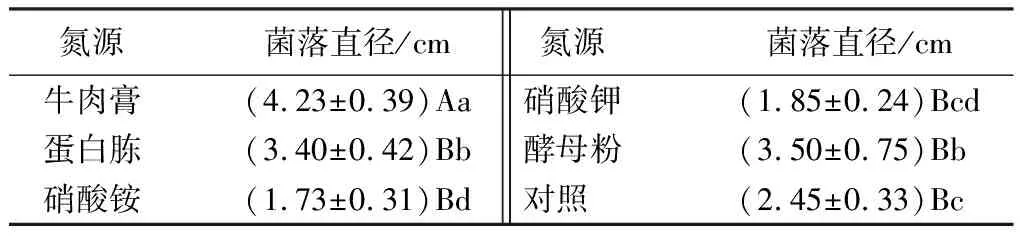

菌株在5种供试氮源中均能生长且均未发现产孢现象,但是生长情况存在差异(见表7),以牛肉膏为氮源的培养基上菌丝生长最快,培养40 d菌落直径可达(4.23±0.39)cm,与其他处理之间差异极显著(P<0.01),为该菌株的最适氮源。其次是酵母粉和蛋白胨,培养40 d菌落直径分别达到(3.50±0.75)、(3.40±0.42)cm。以硝酸铵为氮源时,菌丝生长最慢,显著低于对照(P<0.05)。

表7 不同氮源对菌丝生长的影响

2.3 不同室内药剂抑制作用差异

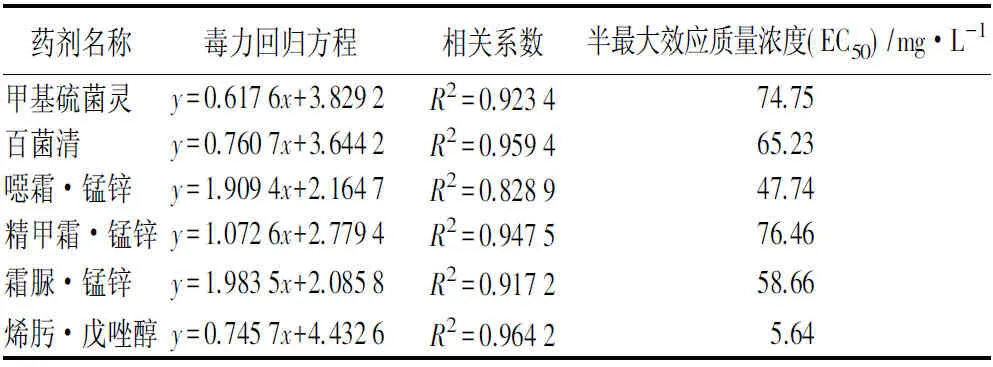

6种供试杀菌剂对菌株生长均表现出不同程度的抑制作用。在菌落形态上,与空白对照相比,药剂处理后的菌落边缘不规则,有明显的褶皱,整体颜色变浅。通过数据统计和拟合毒力回归方程(见表8)可见:烯肟·戊唑醇对菌株的抑菌效果远优于其他杀菌剂,EC50为5.64 mg·L-1,而其余5种药剂的EC50为47.74~76.46 mg·L-1。6种杀菌剂的抑菌效果排序由高到低为:烯肟·戊唑醇、噁霜·锰锌、霜脲·锰锌、百菌清、甲基硫菌灵、精甲霜·锰锌。

表8 6种杀菌剂对水竹菱斑病的毒力效应

3 讨论

水竹菱斑病为竹类新病害,属国内外首次报道,其主要致病菌为四川新小滴孢腔菌。水竹菱斑病发病的典型症状与竹类枯梢病或梢枯病截然不同[15-16],其具体表现为:致病菌不同,枯梢病病原为竹喙球菌(Ceratosphaeriaphyllostachydis),隶属喙球壳科(Ceratosphaeriaceae),梢枯病病原为暗孢节菱孢(Arthriniumphaeospermum),隶属梨孢假壳科(Apiosporaceae);危害部位不同,水竹菱斑病可危害竹秆、枝条和竹鞭(裸露),而枯梢病或梢枯病危害竹秆箨环处或侧枝分枝处;病斑类型有别,水竹菱斑病病斑较小,呈菱形、近菱形、椭圆形或不规则形,常聚集成片,而枯梢病或梢枯病常在箨环处或分枝处向上向下扩展,形成较大的近菱形病斑。就致病力而言,类似毛竹枯梢病,水竹菱斑病有较强的致病性,是一类危害性极大的竹类枝秆病害[17],而杂交竹梢枯病可能为继发性病害,冻霜害是主要诱因[18-19]。

病原菌的生物学特性研究结果表明,菌丝最适生长温度为25 ℃,超过30 ℃时菌丝生长减缓,说明该菌对高温敏感,这与该病害在田间表现出来的发病规律吻合。菌株最适生长碳源为乳糖,氮源为牛肉膏,这与曾慧兰等[20]研究的结果相似,说明一般情况下乳糖和牛肉膏可以促进菌丝生长。在供试的6种培养基中,四川新小滴孢腔菌在CDA2、CMA、OMA培养基上生长较好,这与蔡吉苗等[21]得到的研究结果相似。菌丝在pH=4~10均能生长,但是pH=6~7最适合生长,这与王中武等[22]研究结果相近。在培养特性试验中,均未发现该病原菌形成产孢结构,说明该病原菌的室内产孢条件可能较为特殊[23]。

从6种不同杀菌剂对四川新小滴孢腔菌的抑制效果来看,烯肟·戊唑醇对四川新小滴孢腔菌的抑制效果远高于其他杀菌剂,其EC50值为5.64 mg·L-1。烯肟·戊唑醇是三唑类杀菌剂戊唑醇与甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂烯肟菌胺的复配剂,研究表明,烯肟·戊唑醇对多种植物真菌病害具有良好的防治效果,如苹果斑点落叶病(Alternariaalternata)[24]、豇豆根腐病(Fusariumcommune)[25]和桃树褐斑穿孔病(Pruniphilomycescircumscissus)[26]等。同时结合野外调查发现,11月至翌年4月属于病害侵染前期,也是病害防控的关键时期,可采取清除病枝枯竹或罹病组织等营林措施,有效降低初侵染源数量,同时辅以化学药剂抑制病原菌的生长,防止病害的蔓延。此外,野外防控受制于多种因素,包括立地条件、气候因子、人为因素等,具体的综合治理技术还有待于进一步研究和评价。

结合野外调查与室内分离鉴定,在水竹菱斑病病斑周围常伴随其他2种致病菌的侵染,即存在复合侵染[27]的现象。水竹生拟卡氏革菌(Parakarsteniaphyllostachydis)和四川柄赤丛壳(Podonectriasichuanensis)[28-29],二者常在四川新小滴孢腔菌所致病斑的病健交界处生长,甚至覆盖在菱形病斑表面,也可致使病斑向外围进一步扩大。野外调查结合室内显微观察发现,在寄主植物上,2种病原菌可形成明显的子座,生长发育受季节变化影响不大,1年可发生多代,无疑加重水竹病害的发生,加剧水竹林的衰退。3种病原菌的复合侵染机制还有待于深入研究,如病原间互作形式和驱动机制等。