基于地学图谱的县级尺度土地利用时空变化特征研究

——以酉阳土家族苗族自治县为例

刘月阳,杜 崇,龚文峰,刘铁冬,聂堂哲,刘 涛,曹凯华,徐铖龙

(1黑龙江大学水利电力学院,哈尔滨 150080;2海南大学林学院,海口 570228)

0 引言

土地利用/覆被变化(LUCC)作为全球环境变化研究的核心领域,且“时间变化”及“空间变化”现已成为土地利用变化研究的重要内容,国内外研究学者对其开展了大量的相关研究[1-2]。而普通定量分析难以全面阐述不同时空尺度下的土地利用变化这一复杂过程。地理信息图谱可以通过图形语言和谱系表达更好地展现土地利用时空变化规律[3-4],其原理是借助一种时空复合分析方法,对时空信息加以有效利用,实现土地利用变化的格局与过程一定的耦合,以便呈现出更加直观、形象的土地利用变化格局,以此揭示土地利用方式转变的过程及成因。不仅对于土地资源的合理配置、社会经济的可持续发展等具有重要意义[7],而且在一定程度上为研究土地利用格局时空演变提供了新的途径。

地学信息图谱是一种时空复合分析方法,可以更加清楚的表达土地利用时空变化规律,有利于深化土地利用变化内在规律和多维表达[8]。目前已有学者运用地学信息图谱对不同区域土地利用进行研究,研究区域主要集中于中国中部及东南部经济发达地区[9-10]。近几年又转向流域等区域,于元赫等[11]运用地理信息图谱对沂河流域在1995—2015年的土地利用时空变化规律进行分析;李晓蕾等[12]运用CLUE-S模型对博斯腾湖流域土地利用变化进行模拟,分析不同情景下土地利用变化差异性;李丹等[13]基于地学信息图谱分析了黄河三角洲景观格局影响研究。但是基于土地利用图谱研究中国经济发达的西南区域的土地利用格局演变的相对较少,研究重庆东南区域的酉阳县土地利用时空演变规律则更加稀少。

酉阳县地处武陵山区腹地,位于武陵山区及乌江干流两个经济带之间,而乌江流域是三峡库区水土流失严重的区域之一。酉阳县位于渝东南地区,是重庆市定点扶贫县及渝东南地区的国家生态景区,同时也是中国西南的典型岩溶山区,该区域地质复杂,土地贫瘠,岩溶区面积达总面积的60%以上,石漠化广泛分布且严重[14-15]。据统计,研究区年均土壤侵蚀总量795.99万t,水土流失面积达到2094.15 km2,占区域面积的40.28%,属于典型的生态脆弱区,且人地矛盾尖锐并加剧了区域的石漠化和土壤侵蚀程度。因此,探究该区域土地利用时空变化特征及生态地理过程,对于合理开发区域土地资源、保护生态环境和维护长江流域生态屏障具有重要意义。基于此,本研究以2000—2015年酉阳县土地利用数据为主要数据源,基于地理信息图谱,构建3个时序单元的土地利用转移图谱和土地利用涨落势图谱,定量研究区域土地利用空间分布特征和时空演变规律,进而全面准确地反映研究区土地利用时空间格局变化,为区域土地资源的可持续利用提供技术支撑和科学依据,该结果可以为三峡库区的其它生态功能区的研究提交参考。

1 研究方法与数据来源

1.1 地理位置

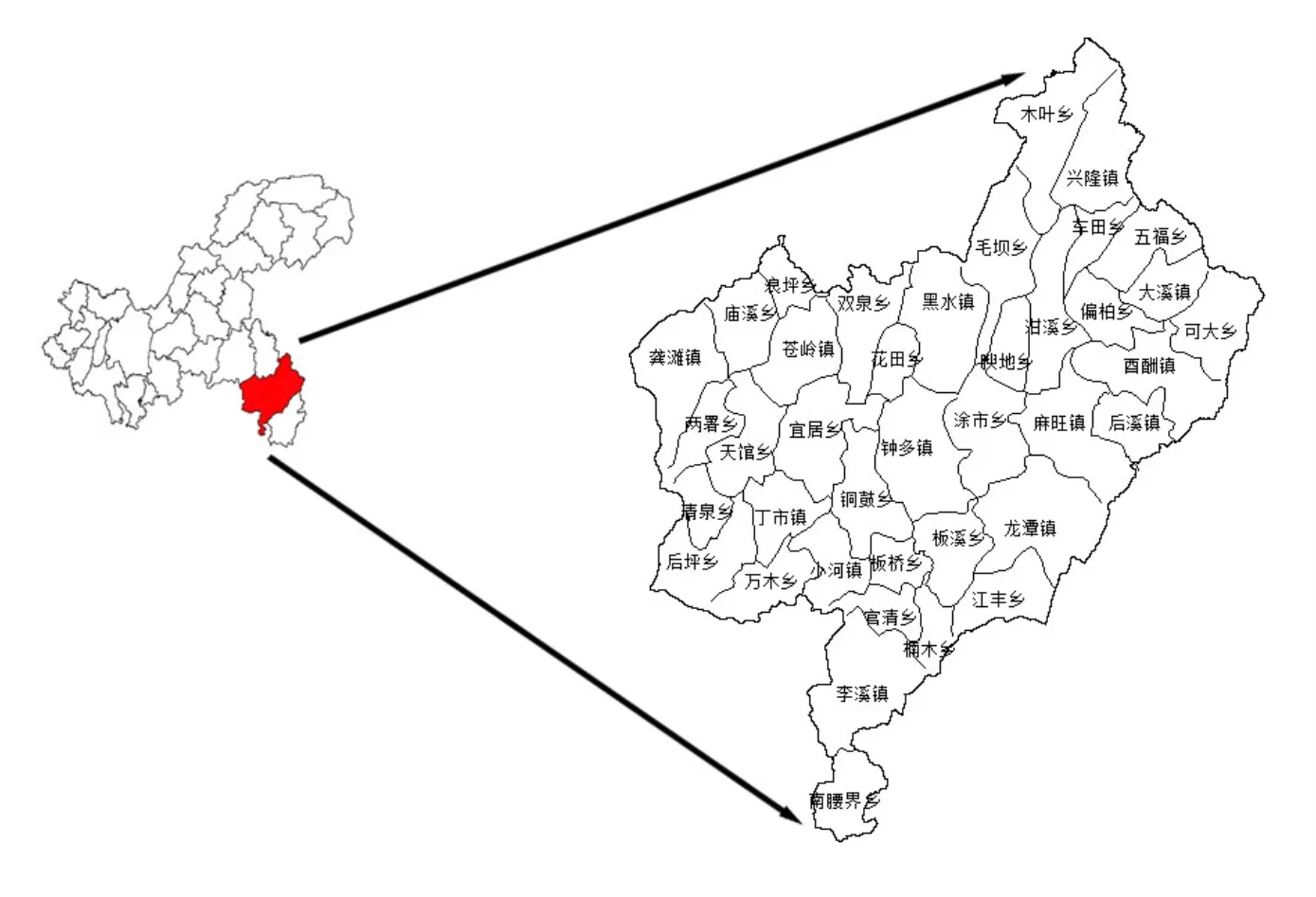

酉阳土家族苗族自治县位于重庆市东南部(图1),地理坐标为 :108°18'25"—109°19'02"E,28°19'28"—29°24'18"N。地处武陵山腹地,东邻湖南省龙山县,南与秀山县、贵州省松桃县、印江县接壤,西与贵州沿河县隔乌江相望,西北与彭水县,正北与黔江区、湖北省咸丰县、来凤县相连。幅员面积5173 km2,东西宽98.3 km,南北长119.7 km。酉阳县属武陵山区,地势中部高,东西两侧低。北部老灰阡梁子为酉阳县的最高点,海拔1895 m;酉阳县属亚热带湿润季风气候区,全年雨量充沛,冬暖夏凉。年平均日照时数为1131 h。年平均气温由海拔280 m的沿河地区17℃递减到中山区的11.8℃。1月气温最冷为3.8℃,7月最高为24.5℃。年降雨量一般在1000~1500 mm。

图1 研究区域概况

1.2 数据来源与处理

本研究采用的遥感数据来源于美国地质调查局(USGS,https://glovis.usgs.gov/),包括:2000、2005 及2010年Landsat-5TM影像和2015年Landsat-8 OLI影像,成像时间为当年7—9月。参照《土地利用现状分类国家标准》并结合研究区的实际情况,将土地类型分为林地(林地、灌木林地及其他林地等)、耕地(水田、水浇地及旱地等)、草地(天然牧草、人工牧草及其他牧草等)、水域(河流水面、湖泊水面及沟渠等)、居民工矿用地(城镇用地、工业用地及交通用地等)及未利用地(沙地及裸地等)6类。在遥感软件ENVI 5.3的支持下,完成遥感图像的辐射矫正、大气矫正、拼接和裁剪等处理,采用最大似然法完成遥感图像的分类,基于部分土地利用数据和Google Earth历史高空间分辨率影像,分别随机在各期土地利用分类图上抽取100个样点,并与参考数据比较,完成分类精度验证,其总体精度均高于85%,满足研究区土地利用变化研究的需要,以此获取研究区的土地利用空间数据,并将林地、耕地、草地、水域、居民工矿用地和未利用地按顺序分别赋予1~6的代码。同时收集其它相关数据,如《酉阳县统计年鉴》、《重庆市水资源公报》、《重庆市酉阳县总体规划(2006—2020年)》、《重庆市统计年鉴》等。

1.3 研究方法

1.3.1 土地利用动态度 单一土地利用动态度用来表征研究区一定时段内某种土地利用类型的变化速率,表达式见公式(1)。

式中,U为研究时段内某种土地利用类型动态度;Sa、Sb分别为初期、末期某种土地利用类型的面积;T为时间段。当T设定为年时,U表示研究时段内某种土地利用类型的年变化率。

1.3.2 土地利用图谱分析 土地利用图谱能够以图谱单元来记录土地利用变化的时空复合信息,是由空间单元和时序单元合并而成,具有定量表示多时空条件下“空间格局”与“时序特征”的复合特点。选取与集合是创建图谱的关键步骤如下。

(1)确定基本单元。选取研究区4个时间点的土地利用空间基础数据(30 m×30 m)为基本空间地理单元,分别构建了 2000—2005年、2005—2010年和2010—2015年3个时段的时序图谱单元。

(2)土地利用图谱构造。基于ArcGIS 10.2空间分析功能,先将相邻两期土地利用数据相交,而后将将前后两期土地类型编码值进行代数计算,计算公式见公式(2)。

式中,P为新生成的两位数编码值,即土地利用图谱单元类型;M为前期的土地利用类型编码值;N为后期的土地利用编码值,进而获取研究区2000—2005年、2005—2010年和2010—2015年3个时期的土地利用转移图谱。

(3)涨落势图谱分析。根据分类原则,将其他所有用地类型转入该类型的面积归为该类型新增面积,即涨势图谱,而该类型转出的所有面积归为该类型萎缩面积,即落势图谱。基于此,本文对研究区2000—2005年、2005—2010年和2010—2015年3期土地利用图谱变化特征分析,以期揭示区域土地格局时空演变和空间分异规律。

1.3.3 土地利用类型变化 土地利用变化比率表示转变的土地利用类型占研究区所有转变的土地利用类型的比例,能够进一步反映土地利用变化图谱单元数量变化特征,计算见公式(3)。

式中,Q为变化比率;Sij为初期第i种土地利用类型转变为末期第j种土地利用类型的图谱单元面积;n为土地利用类型个数。

1.3.4 土地利用转移矩阵 转移矩阵对一定时序单元内各土地利用各要素间面积的转化过程与转移状态的定量描述,能够全面地反映区域特定时间段内土地利用变化的结构特征和转换方向,其数学表达式见公式(4)。

式中,Sij表示初期的第i种土地利用类型转变为末期的第j种土地利用类型的面积;i、j分别为研究初期与末期的土地利用类型;m为土地利用类型的数目。本研究在ArcGIS 10.2的支持下,定量获取2000—2005年、2005—2010年及2010—2015年3个时序的土地利用转移矩阵。

2 结果与分析

2.1 土地利用结构变化分析

在ArcGIS 10.2的支持下,获取研究区的土地利用基础数据(见图2),并进行相关的统计计算(见表1)。由表1可知,2000—2015年间研究区土地利用结构主要以林草类型为主,面积比例分别为86.79%,88.54%,86.13%和85.86%,占据绝对优势地位,符合该区域社会经济发展的特点,其中林地面积比例最大,分别为52.95%、66.64%、54.27%和54.19%,在研究区域占据一定优势地位,2000—2005年林地变化速率最大,为5.17%,2005—2010年和2010—2015年分别为-3.71%和-0.03%,表明林地呈先增而后减的变化趋势,但总体年变化速率为0.47%,呈增加态势,主要归因于国家积极推行退耕还林等生态政策。草地所占的面积比例分别为33.84%、21.83%、31.86%和31.67%,年变化速率分别为-7.06%、9.10%和-0.12%,表明草地呈现先减后增而后再减的曲折变化,但总体年变化速率为-1.28%,呈减少态势,说明草地被侵占的态势没有得到最终的遏制。耕地所占的面积比例分别为12.25%、10.80%、12.84%和12.82%,耕地变化速率分别为-2.31%、3.69%、-0.02%,15年来耕地呈现先减后增的变化趋势,且林地与草地是耕地的转入来源,表明区域土地利用的不合理性。水域面积比例分别为0.47%、0.44%、0.60%和0.69%,呈现微弱的增加趋势。居民工矿用地占据比例较小,呈现略微减少而后小幅增加的趋势,且林地和草地是其主要的转换来源,源于随着经济发展和人口增加,部分林地和草地被挤压侵占后转变为建设用地,区域土地利用呈现一定的不合理性,生态环境受到一定程度的破坏。根据《酉阳土家族苗族自治县及37个乡镇土地利用总体规划(2006—2020年)修改方案》,酉阳县规划数据库落实城镇工矿用地规模为20.80 km2,建设用地131.97 km2,对居民工矿用地的需求将持续增加,如何在生态红线的框架下,合理规划利用土地,是该研究区域当前要解决的一个棘手问题。未利用地占据最小面积比例,且基本没什么变化。

图2 2000—2015年研究区土地利用现状图

表1 2000—2015年酉阳县土地利用变化统计表

从土地动态度来看(见表2),2000—2015年的林地动态度是0.47%,说明其增加趋势缓慢;耕地动态度为0.93%,表明其增加速率相对加快,基本向林草地转化;草地动态度为-1.28%,表明草地下降速率较快,水域的增加速率为9.23%,居民工矿用地增加速率最快,为12.30%;未利用地下降速率最快,为-18.40%。

表2 土地利用动态度

2.2 土地利用变化图谱分析

2.2.1 2000—2005年土地利用变化图谱分析 在ArcGIS10.2的支持下,进行研究区2000—2005年土地利用图谱变化计算,共生成36种图谱单元(见图3)。将图谱单元按照面积大小排序,并计算其变化率(见表3)和土地利用格局转移概率矩阵(见表4)。由表3可知:转移面积最大的图谱为草地→林地,其面积为695.21km2,占土地利用变化比率的38.09%,该类型的转变归因于退耕还林、退耕还草等各项林业政策的推动,部分弃耕地逐渐转变为草地,草地又转变为林地,一方面源于森林自然再生,另一方面源于产业结构的调整,当地政府鼓励农民种植林业,重点发展特色经济林业,发展规模的要求和经济利益的追求推动了该类型的转变,转移主要发生在五福乡、大溪镇、可大乡、偏柏镇、酉酬镇、后溪镇、麻旺镇;其次,耕地→林地转移面积为343.02 km2,占土地利用变化率的18.80%,很大程度上源于退耕还林政策的推行以及对25°以上坡耕地全部实施退耕还林的要求,使得部分坡耕地、弃耕地和未利用地被改造为林地。作为重庆市林业大县和全国绿化模范县候选县,林业受到当地政府的极大重视,成为该县的产业支柱,该转变主要发生在东北部乡镇(木叶乡、车田乡、毛坝乡);再次草地→耕地,转移图谱单元数为310816个,转移面积为279.73 km2,表明部分区域的土地利用存在一定的不合理性,毁草开荒现象依旧存在,酉阳县优质土地资源匮乏,耕地质量差,水土流失严重,较多山地不利于农作物的耕作,在经济利益的驱使下,当地居民加大了对草地的改造利用程度,主要集中分布于酉阳县中部乡镇(徐市乡、钟多镇等)与西部乡镇(龚滩镇、两署乡等);此外,林地→草地的转换面积达到了208.29 km2,该类型的转变与农业种植结构、人为干扰活动和地理条件有一定的关系,转移主要发生于酉阳县中部乡镇(涂市乡、钟多镇等)与西部乡镇(龚滩镇、两署乡等);最后,耕地→草地和林地→耕地的面积分别为137.26 km2和123.91 km2,耕地→草地源于在退耕还草等各项林业政策的推动,耕地无人耕作而被撂荒,逐渐演变为弃耕地,弃耕地又演变为草地,林地→耕地则再次表明该区域土地利用存在一定的不合理性,在经济利益的驱使下,当地居民加大对林地改造利用程度,酉阳县是少数民族的聚集地,地质构造复杂,部分少数民族为了获取薪柴,加大对森林植被的破坏,致使森林面积减少,部分采伐迹地逐渐演变为耕地,主要分布在木叶乡、车田乡、毛坝乡、腴地乡、花田乡、徐市乡、钟多镇和龚滩镇。

图3 2000—2005年时序单元土地利用转移图谱

表3 2000—2005年土地利用变化主要图谱单元排序表

表4 2000—2005年土地利用格局转移概率矩阵

2.2.2 2005—2010年土地利用变化图谱分析 2005—2010年土地利用信息图谱共有34类发生了变化,空间分布范围如图4,将图谱单元按面积大小排序(表5),并计算其变化率和土地利用格局转移概率矩阵(见表6)。如表5所示,图谱类型最显著的是林地→草地,转移面积最大,为658.38 km2,占土地利用变化比率的35.61%,主要发生在酉阳县的东部乡镇(苍岭村、庙溪乡等)与西部乡镇(五福乡、大溪镇等),归因于林地退化或者与采伐迹地转变成草地,与农业政策和当地的气候都有一定的关系;其次为林地→耕地,面积为353.99 km2,占土地利用变化比率的19.15%,主要发生于东北部村落(木叶乡、车田乡等)及西南村落(花田乡、双泉乡等),源于研究区耕地资源相对匮乏,在经济利益的驱动下,人们加大了对林地的改造和利用,不合理的土地利用方式依旧存在,在一定程度上表明今后要加大力度推行林业生态政策;耕地→草地和耕地→林地紧随其后,转移面积分别为267.62 km2和128.79 km2,占变化比率的14.48%和6.97%,源于退耕还林等积极生态政策的推行,研究区于2009年开始大力实施“工业强县、林牧富县、旅游兴县、环境立县”四大战略,山区部分劳动力的外出和农业经营利润减少,致使耕地的利用程度降低,尤其在环境脆弱和遭受石漠化威胁后,坡耕地弃耕摆荒现象更为突出,部分坡耕地、弃耕地和未利用地被改造为林地,这一程度上也表明了退耕还林还草、荒山造林等生态工程优先选择土壤侵蚀较为严重的山区地带,主要转化区域发生在龚滩镇、两署乡、钟多镇、徐事乡、麻旺镇;最后,草地→林地和草地→耕地的转化面积分别为245.66 km2和149.31 km2,变化比率分别为13.29%和8.08%,前者很大程度上源于自然植被的演替和生态环境的适宜性,后者反映了研究区对耕地的扩张,人们对该区域草地的加大开垦,致使草地向耕地转变,局部区域土地利用呈现一定不合理性。

图4 2005—2010年时序单元土地利用转移图谱

表5 2005—2010年土地利用变化主要图谱单元排序表

表6 2005—2010年土地利用格局转移概率矩阵

2.2.3 2010—2015年土地利用变化图谱分析 基于表7可知,研究区2010—2015年土地利用转移图谱共生成23类图谱单元,其中11类土地利用类型发生了变化,总面积为14.93 km2,空间分布范围更为扩散(如图5),同前两期图谱变化相比,土地利用类型转移方向发生了一定变化,土地利用格局转移概率矩阵(见表8)。首先,草地→居民工矿用地变化最为显著,图谱单元个数为9054个,转移面积为8.15 km2,土地利用变化比率为54.58%,主要集中分布于酉阳县中心区域的乡镇(泔溪镇、麻旺镇、酉酬镇等小镇)。同时林地→居民工矿用地与耕地→居民工矿用地转移面积共为2.00km2,占土地利用变化比率的13.37%,究其原因是酉阳县经济的快速发展,工业化和城镇化水平的快速提升,尤其“一区四园”建设快速推进,交通、工商业和住宅等建筑用地需求急剧增加,导致部分耕地和林草地被侵占后转变为建设用地,使得研究区域GDP飞速增长,2012年已经达到12.9%。城镇化的快速发展使该区域土地利用现状发生了变化,加快了耕地和林草地向建设用地的转换速度,加之酉阳县是典型的岩溶地区,如缺乏正确的土地利用引导方式,将会加剧石漠化和区域土地侵蚀程度,引发更多的生态环境问题,严重制约区域的经济发展,并危及三峡库区的区域生态安全问题;其次变化显著的是其他地类向水域的转化,主要有林地→水域和草地→水域,图谱单元数共有4441个,转移的面积为3.99 km2,占土地利用变化比率的26.77%,主要转移区域发生在官清乡和李溪镇,转化主要源于水域面积增大等自然因素致使林地和草地被淹没。

图5 2010—2015年时序单元土地利用转移图谱

表7 2010—2015年土地利用变化主要图谱单元排序表

表8 2010—2015年土地利用格局转移概率矩阵

2.3 涨落势分析

2.3.1 涨势图谱分析 基于地学信息图谱理论构建研究区2000—2005年、2005—2010年和2010—2015年3个时序单元的涨势图谱(如图6),并对转入数据进行统计和分析(见表9),以此探究区域土地利用格局时空演变和生态过程。由表9可知:2000—2005年间新增面积最大的是林地,新增面积为1049.63 km2,占总面积的9.25%。转移主要发生在东部乡镇(五福乡、大溪镇等),主要原因是酉阳县积极响应国家退耕还林和退耕还草等政策,使得耕地转变为林地,尤其坡度大于25°以上的耕地。在退耕还林等生态政策的积极推动下,致使区域大面积的坡耕地和弃耕地逐渐转变为生态林,土地利用逐渐合理化,加之研究区属武陵山区,具有山高谷深的特点和地势起伏大的自身地理条件,高差相对较大,气候垂直分异较明显,地形条件相对复杂,在一定程度上限制人类的干扰活动,对于海拔高且坡度大的平地高山而言,不适宜再进行一系列农耕活动,所以退耕还林、荒地造林等水土保持工程使森林资源得到较好的恢复,抑制了区域山体滑坡和泥石流等地质灾害,在一定程度上缓解区域生态环境的恶化程度。2005—2010年涨势最多的是草地,面积为929.61km2,主要发生在酉阳县的东部乡镇(苍岭村、庙溪乡等)与西部乡镇(五福乡、大溪镇等),主要是对草地的保护力度加大使得部分坡耕地、弃耕地被改造成草地,说明积极的农业政策对草地起到了一定的保护作用,垦殖草地的现象在一定程度上得到遏制,但仍不容乐观;此外林地也是草地的一个重要来源,一方面与当地少数民族毁林开牧有关,另一方面源于在高海拔区域,气候条件对林地的影响使得部分林地逐渐转变为更能适宜环境生长的高山草甸,因此建议加强对林地资源的保护,充分发挥其水土源涵养能力。2010—2015年居民工矿用地涨势最强,新增面积为10.21 km2,究其原因为城市化发展进程加快,耕地和林草地被挤压侵占,逐渐转变为建设用地。可见,该区域城市化的进程中,一定程度上是以破坏生态环境为代价的,过于注重经济的发展。2001—2015年3次产业结构由43:23:34转变为24:39:37,农民年人均纯收入由1358元变为13700元,全县农业人口由91.37%降为71.7%,人口增长也是影响土地利用变化的重要因素,2002—2012年10年间酉阳县人口从73.78万增加到84.48万,净增加了10.7万,其中非农业人口从6.92万增加到23.11万,城镇化率上升了15.92%,城镇人口的增长带来的影响,最主要的表现是对城镇周围的土地利用程度加剧,使得林地、草地及耕地被居民工矿用地挤压侵占,破坏了当地的生态环境。由此可见,无论从人均GDP还是从城镇化率都可以看出,酉阳县经济水平在不断提高,是以部分区域生态环境破坏和生态失衡为代价的。作为三峡库区的经济生态区,在今后土地利用规划和土地资源配置过程中,注重长江三峡库区的生态保护,协调好经济发展和生态环境保护之间的关系,做到土地资源的合理利用和可持续发展。

表9 2000—2015年土地利用涨势图谱数据

图6 酉阳县各时序单元土地利用涨势图谱

2.3.2 落势图谱分析 基于地学信息图谱生成研究区2000—2005年、2005—2010年和2010—2015年3个时序单元的落势图谱(如图7),并对其变化情况进行统计和比较分析(见表10),以此揭示研究区域土地利用格局时空演变规律。由表10可知,2000—2005年和2010—2015落势最大的为草地,面积分别为980.83 km2和9.72 km2,草地主要是林、耕地和居民工矿用地的转入来源,草地转入林地很大程度上源于农业政策的调整,草地转换为耕地和居民工矿用地则表明区域土地利用呈现一定的不合理化,前一个时间段草地萎缩是后一个时间的110倍,说明该区域毁草和超载放牧等不合理的人为干扰活动依旧很强烈,尤其是对地势平缓区域的草地开发利用力度更为强烈,虽然该阶段实施退耕还草工程,对草地起到一定的保护作用,但是没有从根本上遏制对草地的开发利用。2000—2005年间,草地萎缩主要发生在五福乡、大溪镇、可大乡、偏柏镇、酉酬镇、后溪镇和麻旺镇。2010—2015年,虽然草地依旧呈现萎缩态势,但面积相对较小,归因于退耕还草政策的实施让草地垦殖活动得到了遏制。2005—2010年,萎缩林地面积最大,为1023.84 km2,主要集中分布于酉阳县的东部乡镇(苍岭村、庙溪乡、车田乡等)与西部乡镇(五福乡、大溪镇、花田乡等),林地的转出对象主要为草地、耕地和居民工矿用地,林地转变为草地,除了有自然植被的演替和生态环境的适宜外,很大程度上归于农业和畜牧业发展,毁林开牧的现象依旧存在,这与当地的农业政策调整和少数民族游牧特性有一定的关联,林地转化为耕地和居民工矿用地,则表明在城镇建设和经济发展快速发展过程中,破坏林地而获取经济利益现象仍然存在。加大推动退耕还林和还草工程的实施力度,杜绝生态脆弱区滥垦滥伐、过度放牧和侵占林草地等不合理的土地利用发生,要加强生态红线和生态林地规划管理,协调好当地经济发展和土地合理利用之间的关系;3个时期萎缩面积都是未利用地最小,2010—2015年仅为0.01 km2。

图7 酉阳县各时序单元土地利用落势图谱

表10 2000—2015年土地利用落势图谱数据

3 讨论

3.1 自身环境因素对酉阳县土地利用格局的影响

酉阳县地处于西南典型岩溶地区,是以林、草地为主,拥有的优质土地资源匮乏,耕地质量较差,水土流失较重,山地较多,用地矛盾较为突出,受自然条件限制,农业经济发展缓慢[16-18],加之该区域土地整治难以开展并且农村劳动力析出越来越多,受当地少数民族开荒和过度放牧的人类活动的干扰,加剧了区域耕地碎化程度,使得部分区域植被破坏,尤其草地较为突出,15年减少的面积为111.86 km2,同时受中国新型城镇化和工业化进程的影响以及当地自然条件的限制,更多的农村劳动力逐渐放弃农业,开始向二、三产业转移,使得耕地撂荒这一现象较为严重,王秀圆[19]等在重庆市3个区县土地利用总体规划实施评价分析对比中,得出酉阳县地形环境复杂,且耕地撂荒现象较为严重。

3.2 社会经济发展对酉阳县土地利用格局的影响

酉阳县地处武陵山区,气候温和,自然条件相对欠缺,农业主要以山地种植为主,但自然资源相对丰富、生态环境以及生物多样性特征十分显著,有较好的农业经济发展前景,却受制于当地的交通发展,造成农业发展迟缓,产业结构不合理。2006年重庆市正式提出了“一圈两冀”发展战略,对酉阳县的农业经济产生巨大的推动力和影响力,拉动了经济增长[20-21]。近几年,酉阳县委大力实施“旅游兴县”战略,高起点定位,大气魄规划,大手笔建设[22],建筑用地面积大幅度增加,15年间居民工矿用地增加了12.12 km2。同时当地政府也加大植树造林等生态政策的推行力度,城区绿化覆盖率达到42.16%,生态环境在重庆市名列第一,使得旅游业成为了酉阳县主推的发展方向之一,且具有巨大的发展潜力和发展空间,在一定程度上实现旅游经济和农业经济共同发展,协调了区域经济发展与生态环境的均衡发展。因此,在今后的发展过程中,研究区既要注重生态保护,更要注重生态安全[23-25]。

本研究基于地学信息图谱构建了3个时序单元的土地利用转移图谱和土地利用涨落势图谱,全面准确地分析了研究区域15年间土地利用空间格局变化和生态变化过程,直接揭示不同阶段性变化过程及其时空变化规律,其研究结果比较符合实际,丰富了基于县级尺度的土地利用信息图谱的研究成果[26-28],为今后土地利用规划和土地资源配置提供一定理论依据和技术支持[29-31],更为长江流域及三峡库区其他地域合理的土地利用、环境保护和经济协调发展研究提供了相应的科学依据[32-33]。但论文采用的遥感数据源主要以Landsat TM/OLI为主,其图谱分辨率过低;此外以县级尺度为研究对象,使得研究区域相对过小;在分析土地利用时空演变规律过程中,对酉阳县土地利用变化驱动机制研究分析等不足[34-36],没有深入挖掘土地利用时空变化的影响因素等。

4 结论

本研究借助ArcGIS软件和地理信息图谱理论,基于酉阳县2000—2015年间土地利用基础数据,构建2000—2005、2005—2010和2010—2015年3个时序土地利用变化信息图谱,分析研究区15年间土地利用空间格局时空演变特征,结论如下:2000—2015年间研究区的土地利用结构主要以林草为主体的格局现状,其它地类镶嵌其中且呈现向外扩张的变化特征,15年间地类间转化有较大的差异性。从可持续发展的角度看,今后要加强生态林地和草地规划管理,推进土地的合理利用,否则环境因素会变成制约酉阳县发展的障碍要素;总体来看,生态环境状况有所改善,土地利用格局逐渐合理化,在建筑用地增加的同时没有破坏林、草地,研究区的土地利用格局经历了从不合理化逐步走向合理的过程,由此可以看出,土地利用格局变化影响程度随着时间序列变化而呈现出不同变化。所以在发展经济的过程中更应该注重土地利用变化以及环境保护。