颜色交替的词边界对一年级儿童朗读和默读影响的眼动研究 *

宋子明 王影超 刘妮娜,3 韩映虹 闫国利,3

(1 教育部人文社会科学重点研究基地天津师范大学心理与行为研究院,天津 300387) (2 天津师范大学心理学部,天津 300387) (3 学生心理发展与学习天津市高校社会科学实验室,天津 300387) (4 天津师范大学教育学部,天津 300387)

1 引言

在大多数拼音文字中,无论默读还是朗读,词边界都有重要作用(Perea & Acha, 2009; Perea &Wang, 2017; Pollatsek & Rayner, 1982)。然而,在汉语阅读中,词与词之间没有清晰的边界(李兴珊, 刘萍萍, 马国杰, 2011)。标记词边界对阅读的影响是研究者一直关注的问题(Li & Pollatsek,2020; Li, Rayner, & Cave, 2009)。已有研究发现,标记词边界对熟练读者默读和朗读的整体阅读效率既没有促进,也没有干扰,但对词汇识别有一定的促进作用(Bai, Yan, Liversedge, Zang, & Rayner,2008; Ma, Li, & Zhuang, 2019; Perea & Wang, 2017;Zang, Liang, Bai, Yan, & Liversedge, 2013)。然而,对于低年级儿童而言,其阅读经验较少,词汇量有限,自动词切分的能力较差(Lin & Lin, 2017),如果引入外显的词边界线索,对其朗读和默读分别有何影响呢?

目前,关于词边界线索对儿童默读影响的结论尚不一致。一些研究发现,词边界线索能促进儿童的词汇识别和词汇学习,但对整体的阅读效率没有影响。沈德立等(2010)和Zang 等(2013)的研究均发现,与正常条件相比,在词间空格条件下三年级儿童的第一遍阅读时间更短,但在整体阅读表现(如阅读速度)上没有显著差异。Blythe 等(2012)发现,插入词空格更有助于儿童的新词学习。但也有研究发现,词边界线索对儿童默读时的整体阅读效率也有促进。Lin 和Lin(2017)发现词间插入空格能提高阅读困难儿童的阅读速度。Pan,Liu,Li 和Yan(2021)发现,与正常条件和颜色交替非词条件相比,颜色交替词条件显著促进了三年级儿童的默读,并且词切分技能更高的儿童在颜色交替词条件下获益更大。

上述关于词边界线索对儿童阅读影响的研究都是在默读任务下展开的。默读是熟练读者的主要阅读方式。对初学者而言,他们首先以朗读为主,逐渐过渡到默读(高敏, 徐迩嘉, 任桂琴, 隋雪,2016)。而且两种阅读方式的认知加工特点存在差异:第一,与默读相比,朗读需要对每一个字词进行清晰的发音,并维持眼–音协调,这一过程会占用更多认知资源(Ashby, Yang, Evans, & Rayner,2012);第二,两种阅读方式对阅读效率的影响受阅读发展阶段的调节。朗读对低年级儿童阅读效率的促进更大,而默读对熟练读者阅读效率的促进更大(高敏等, 2016; Schimmel & Ness, 2017)。第三,与默读相比,读者朗读时的注视次数更多,注视时间更长,眼跳距离较短,跳读率也较少(Vorstius, Radach, & Lonigan, 2014)。

词边界线索对儿童朗读影响的研究还相对较少。Perea 和Wang(2017)发现,二年级儿童在颜色交替条件下朗读文本的速度快于颜色单一条件。由于两种阅读方式在发展阶段和认知加工方面均存在差异,词边界线索对两种阅读方式的影响是否存在差异?白学军、张明哲、孟红霞、谭珂和王雯(2018)比较了阅读障碍儿童和一般儿童默读和朗读有无空格文本时的眼动特点,结果发现,插入空格对所有儿童的朗读和默读都有促进,并且对朗读的促进更大。白学军等认为,标记词边界能够帮助儿童更容易地完成词切分,减少认知负荷,促进其词汇识别。

综上所述,无论是默读还是朗读,都需要词切分与词汇识别。与默读相比,朗读是低年级儿童(1~2 年级)的主要阅读方式,且两种阅读方式在认知加工方面存在差异,那么词边界线索对两种阅读方式的影响可能也是不同的。尽管白学军等(2018)的研究已经尝试探索这一问题,但是该研究以空格标记词边界,这改变了文本的空间分布,可能会导致词边界效应的削弱(Bai et al.,2008),并且其设置的空格大小占据了1 个汉字空间,整字大小的空格会干扰阅读(梁菲菲, 白学军,2010)。此外,该研究关注的是阅读障碍儿童,其结论可能并不能直接推论到一般儿童中。Li 和Pollatsek(2020)的中文阅读模型(CRM)认为词切分与词汇识别是统一的,词边界信息会影响汉字识别和注意分配。对低年级儿童而言,其阅读经验较少,词汇量有限,因此词边界信息一定程度上能为其提供低水平的视觉线索帮助其词切分,从而提高词汇识别的效率。

本研究在此基础上,采用颜色交替的形式标记词边界,以一年级儿童为研究对象,进一步探索词边界线索对不同阅读方式的影响。与以往研究不同的是,本研究选用颜色交替的形式作为词边界线索。与插入空格相比,颜色交替的形式没有改变文本分布,且颜色信息可以诱发视觉的重组与整合,促进词汇通达和眼跳选择(Zhou, Liu,Su, Yan, & Shu, 2019; Zhou, Wang, Shu, Kliegl, & Yan,2018)以及副中央凹的加工效率(Perea, Tejero, &Winskel, 2015; Pinna & Deiana, 2014)。拼音文字的研究发现,颜色交替能够作为有效的词边界促进熟练读者和儿童的阅读(Perea et al., 2015; Pinna &Deiana, 2018)。在汉语阅读中,Perea 和Wang(2017)发现颜色交替对儿童朗读文本以及成人读者朗读难度较大文本都有促进;闫国利等(2019)发现颜色交替的词边界提高了小学高年级聋生默读语篇的效率。因此,本研究将选择颜色交替的形式作为词边界线索来进一步探索词边界对一年级儿童不同阅读方式的影响。本研究以一年级儿童为研究对象的原因在于:第一,一年级是阅读快速发展的重要时期(Kim, Petscher, & Vorstius,2019),儿童流利阅读和字词解码的能力开始提高(Chall, 1983)。第二,一年级时,尽管朗读是常用的教学方法,但是儿童默读的时间也开始逐渐增加;并且在期末考试时,儿童必须采用默读的形式(Kim, Wagner, & Foster, 2011)。

基于前人研究,本研究假设:第一,由于一年级儿童阅读技能较低,词汇量有限,自动词切分的能力不强,可能对外显的视觉线索更加依赖,因此,与颜色单一相比,颜色交替的形式能促进儿童的默读和朗读。第二,由于朗读时发音和眼–音协调的需要,儿童的认知加工负荷更大。与默读相比,儿童可能更加依赖外显的词边界线索。因此,词边界线索对朗读的促进可能更大。

2 研究方法

2.1 被试

在第二学期末,选取天津市某小学一年级儿童40 人。因实验过程中不认真以及阅读理解题正确率较低(低于70%)等剔除无效被试8 人,最终有效被试32 人(女生19 人,男生13 人),平均年龄7.14±0.26 岁。所有被试视力或矫正视力正常,智力正常,均不存在阅读障碍且不了解实验目的,母语均为汉语。

2.2 实验设计

采用2(词边界线索:颜色交替、颜色单一)×2(阅读方式:朗读、默读)两因素被试内设计。

2.3 实验材料

材料选取和标记。为避免材料熟悉性混淆实验结果,本研究从除人民教育出版社(即被试当前所使用教材的出版社)以外的,其他出版社的一年级语文教材中选取记叙文文本12 篇,并请3 名一年级语文教师对文本材料的易读性和熟悉性进行5 点评定(1 表示“非常难”/“熟悉”,5 表示“非常简单”/“不熟悉”),并在文本中标记出学生可能不认识和不理解的字词。根据语文老师对文本的评定结果,筛选材料并将生字词进行删减和替换。此外,请18 名未参与实验的一年级儿童对文本的易读性进行5 点评定。实验材料的具体信息见表1。每篇文本单屏呈现,双倍行距,约5~6 行。参考《信息处理用现代汉语分词规范》(国家标准化管理委员会, 2004)标记词边界,并按照Perea 和Wang(2017)的研究中所选用的4 种颜色和标记方式对材料进行标记。

表 1 实验材料具体信息

材料的平衡。不同词边界线索和不同阅读方式下共形成4 种实验处理,采用拉丁方平衡实验材料呈现顺序,将12 篇阅读材料随机分为A 和B 两组,每组6 篇(3 篇颜色交替文本,3 篇颜色单一文本),使每篇材料在4 种实验处理下都得到呈现,且儿童在不同阅读方式下不会读到同一篇材料,每个语篇后设置1 道阅读理解题(简单的“是”/“否”判断)。随机选择一半的儿童默读A 组材料,朗读B 组材料;另一半儿童朗读A 组材料,默读B 组材料。

2.4 实验仪器

采用Eyelink1000 型眼动仪,被试机刷新率120Hz,分辨率1024×768 像素。儿童眼睛距屏幕约68cm。刺激以宋体呈现,每个汉字大小为28×28像素,视角为0.92°。

2.5 实验程序

主试讲解指导语以确保儿童理解实验任务,之后进行9 点校准(误差小于0.5),校准成功后进入正式实验。实验中的文本随机呈现,儿童分别朗读和默读6 篇文本,练习2 篇文本。在默读任务中,要求儿童保持头部不动,认真阅读材料并回答问题;在朗读任务中,由于儿童需要出声阅读,因此在校准成功后,在保证儿童头部不动的情况下,将下巴托下移,以确保儿童能正常发声,其余要求与默读相同。

3 结果

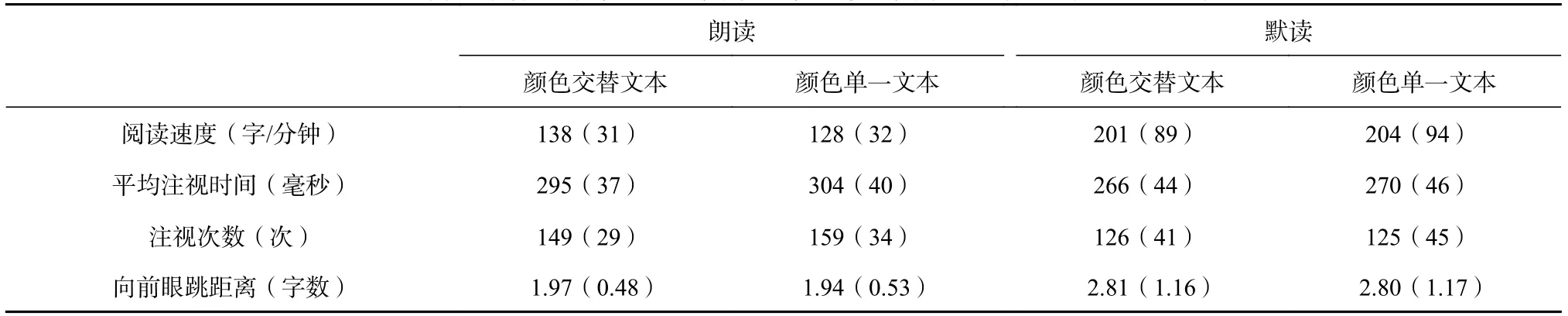

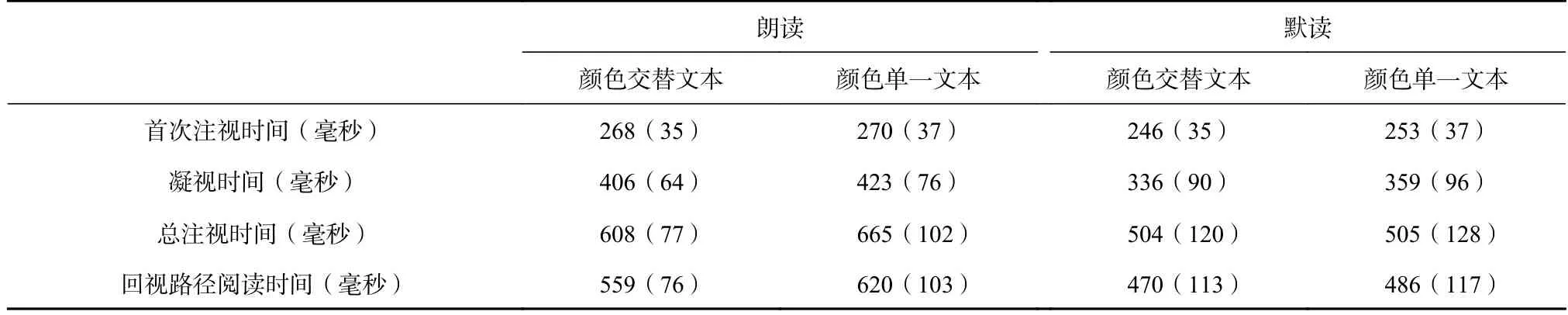

参考以往数据删除标准(Bai et al., 2008; Zang et al., 2013)整理数据:(1)阅读过程中由于头动、眨眼等追踪丢失的数据;(2)单次注视时间小于80ms 或大于1200ms;(3)三个标准差以外的数据。剔除数据占总数据的2.03%。本研究选择阅读速度、平均注视时间,注视次数,向前眼跳距离等指标考察儿童的整体阅读表现(见表2)。此外,由于约72% 的汉语词汇是双字词(Li &Pollatsek, 2020),因此本研究将双字词作为兴趣区进行局部分析,选择首次注视时间、凝视时间、总注视时间和回视路径阅读时间以考察词边界信息在词汇加工不同阶段的影响(见表3)。采用R 语言(Version 3.5.1)(R Core Team, 2018)和lme4语言包(Version 1.1-19)(Bates, Mächler, Bolker, &Walker, 2015)进行线性混合模型数据处理,将阅读方式、词边界线索及二者的交互作用作为固定因素,将被试和实验刺激作为随机因素。

表 2 不同阅读方式中颜色交替文本和颜色单一文本整体分析的均值与标准差

表 3 不同阅读方式中颜色交替文本和颜色单一文本局部分析的均值与标准差

儿童在四种条件下回答阅读理解题的正确率均在90%以上,表明儿童认真阅读了文本,且各条件下的正确率无显著差异(ps>0.1)。

3.1 整体分析

儿童朗读和默读颜色交替文本和颜色单一文本的整体分析的描述性统计结果如表2 所示。

3.1.1 阅读速度

阅读方式主效应显著(b=0.35,SE=0.03,t=11.26,p<0.001),儿童朗读文本时的速度显著慢于默读。词边界线索主效应不显著(b=−0.02,SE=0.02,t=−1.09,p=0.28),但词边界线索和阅读方式的交互作用显著(b=0.10,SE=0.04,t=2.35,p=0.02)。进一步分析发现,朗读时,儿童在颜色交替条件下的阅读速度显著快于颜色单一条件(b=−0.07,SE=0.03,t=−2.02,p=0.04);默读时,儿童在两种词边界条件下的阅读速度差异不显著(b=0.04,SE=0.03,t=1.35,p=0.18)。

3.1.2 平均注视时间

阅读方式主效应显著(b=−0.02,SE=0.001,t=−16.48,p<0.001),儿童朗读文本时的平均注视时间显著长于默读。词边界线索主效应显著(b=0.003,SE=0.001,t=2.88,p=0.004),颜色交替条件下的平均注视时间显著短于颜色单一条件。词边界线索与阅读方式的交互作用不显著(b=−0.003,SE=0.003,t=−1.26,p=0.21)。

3.1.3 注视次数

阅读方式主效应显著(b=−0.25,SE=0.03,t=−7.33,p<0.001),儿童朗读文本时的注视次数显著多于默读。词边界线索主效应不显著(b=0.001,SE=0.02,t=0.07,p=0.95),但词边界线索和阅读方式的交互作用边缘显著(b=−0.08,SE=0.04,t=−1.90,p=0.059)。进一步分析发现,朗读时,儿童在颜色交替条件下的注视次数少于颜色单一,呈边缘显著(b=0.06,SE=0.03,t=1.75,p=0.08);默读时,儿童在两种词边界条件下的注视次数差异不显著(b=−0.01,SE=0.03,t=−0.36,p=0.72)。

3.1.4 向前眼跳距离

阅读方式主效应显著(b=0.22,SE=0.02,t=13.73,p<0.001),儿童朗读文本时的向前眼跳距离显著短于默读。词边界线索的主效应(b=−0.01,SE=0.01,t=−1.52,p=0.13)以及二者的交互作用(b=0.02,SE=0.02,t=1.51,p=0.13)均不显著。

3.2 局部分析

儿童对目标词注视时间的描述性统计结果如表3 所示。

3.2.1 首次注视时间

阅读方式主效应显著(b=−0.06,SE=0.01,t=−5.25,p<0.001),儿童朗读时的首次注视时间显著长于默读。词边界线索主效应(b=0.01,SE=0.01,t=1.08,p=0.28)以及词边界线索与阅读方式的交互作用均不显著(b=0.01,SE=0.02,t=0.45,p=0.66)。

3.2.2 凝视时间

阅读方式主效应显著(b=−0.16,SE=0.03,t=−5.25,p<0.001),儿童朗读时的凝视时间显著长于默读。词边界线索主效应显著(b=0.04,SE=0.02,t=2.37,p=0.02),颜色交替条件下的凝视时间显著短于颜色单一条件。但词边界线索和阅读方式的交互作用不显著(b=0.01,SE=0.03,t=0.24,p=0.81)。

3.2.3 总注视时间

阅读方式主效应显著(b=−0.28,SE=0.03,t=−10.35,p<0.001),儿童朗读时的总注视时间显著长于默读。词边界线索主效应显著(b=0.03,SE=0.01,t=2.22,p=0.03),颜色交替条件下的总注视时间显著短于颜色单一条件。并且,词边界线索和阅读方式的交互作用显著(b=−0.10,SE=0.03,t=−3.38,p<0.001)。进一步分析发现,朗读时,儿童在颜色交替条件下的总注视时间显著短于颜色单一条件(b=0.08,SE=0.02,t=3.67,p<0.001);而默读时,儿童在两种词边界条件上的总注视时间差异不显著(b=−0.03,SE=0.02,t=−1.28,p=0.20)。

3.2.4 回视路径阅读时间

阅读方式主效应显著(b=−0.24,SE=0.03,t=−8.88, p<0.001),儿童朗读时的回视路径阅读时间显著长于默读。词边界线索主效应显著(b=0.05,SE=0.02, t=3.44, p<0.001),颜色交替条件下的回视路径阅读时间显著短于颜色单一条件。词边界线索和阅读方式的交互作用显著(b=−0.08, SE=0.03,t=−2.43, p=0.02)。进一步分析发现,朗读时,儿童在颜色交替条件下的回视路径阅读时间显著短于颜色单一条件(b=0.09, SE=0.02, t=3.81,p<0.001);而默读时,儿童在两种词边界条件下的回视路径阅读时间差异不显著(b=0.01, SE=0.02,t=0.51, p=0.61)。

整体分析和局部分析的结果表明,与默读相比,儿童朗读时的阅读速度更慢,注视次数更多,平均注视时间更长,向前眼跳距离更短。在词边界效应上,朗读时,儿童在颜色交替条件下的阅读速度更快,平均注视时间更短,注视次数更少;默读时,儿童在颜色交替条件下的平均注视时间更短,但和颜色单一条件下的阅读速度无显著差异。从反应词汇加工阶段的角度来看,朗读时,反映词汇加工晚期的总注视时间和回视路径阅读时间上均出现了显著的词边界效应,而在其他指标上仅有数据趋势但差异不显著。默读时,在所有指标上仅有数据趋势(颜色交替条件下的注视时间小于颜色单一条件),但都无显著差异。

4 讨论

本研究采用眼动追踪技术,以颜色交替的形式标记词边界,考察了词边界线索对一年级儿童朗读和默读的影响,结果发现,颜色交替的词边界线索显著提高了儿童朗读的效率;且这种促进主要表现在词汇加工的晚期和信息整合阶段。但颜色交替的词边界线索对默读没有显著影响,仅存在颜色交替条件下的注视时间小于颜色单一条件的数据趋势。总体来说,与默读相比,颜色交替的词边界线索对朗读的促进作用更大。

本研究结果表明词边界线索对不同阅读方式的影响是不同的。首先,颜色交替的词边界显著促进了儿童朗读。这与Perea 和Wang(2017)的研究结果一致。与拼音文字不同,汉语中词与词之间没有明显的边界。这就给读者(尤其是阅读初学者)增加了词切分的难度。Li 和Pollatsek(2020)的中文阅读模型(CRM)主张,词切分与词汇识别是一个自下而上和自上而下交互进行的信息加工过程。作为阅读初学者,一年级儿童阅读技能较低,阅读经验不足,虽然能够识别单个字符,但是词汇质量表征较差,自动词切分的能力不强。因此自下而上的视觉线索的引入在一定程度上能弥补其自动词切分能力的缺陷,帮助其更容易地确定词边界,促进其词汇识别。

其次,与本研究假设不一致的是,研究发现颜色交替的形式对默读任务没有显著促进,仅存在颜色交替条件下的注视时间小于颜色单一条件的数据趋势。这可能与一年级儿童在两种阅读方式的发展阶段和加工机制上的差异有关。从发展阶段来说,儿童首先开始学习朗读,再从朗读逐步转变到默读(高敏等, 2016)。Kim 等(2019)认为,一年级儿童的朗读效率与阅读技能之间有更强更稳定的相关。在实际的一年级朗读教学中,教师会引导学生以读词为主,并注意词与词之间的停顿,以确保朗读的准确性和流畅性。因此对一年级儿童而言,与默读相比,朗读是其主要的阅读方式,且朗读的技能更高,因此能更好地利用外显的边界信息进行词切分,从而促进词汇识别和阅读效率。相比之下,默读对于一年级儿童而言还是非主导的阅读方式,其默读技能的发展还不成熟,因此词边界线索的引入并未对其阅读表现产生促进效应。

从加工机制来说,朗读时,读者的注视和眼跳的开始与结束都涉及与言语产出之间的协调,词汇加工和言语产出之间的协调是影响读者阅读效率的重要因素(Vorstius et al., 2014)。儿童在完成词切分和词汇识别的同时,还需要对每一个字进行清晰的发音。因此,加入词边界线索,一方面能够帮助儿童利用颜色相似性确定词与词之间的边界,减少认知负荷,帮助儿童更容易地完成词切分;另一方面,颜色的相似性有助于其将注意集中在对该词的加工上,确保言语产出的流畅性,从而提高朗读效率。相比之下,默读时没有言语产出的任务,主要以理解文本大意为主(白学军等, 2018),儿童可能倾向于逐字阅读以确保正确理解词汇的意义。尽管在默读条件下没有发现显著的颜色交替的词边界效应,但是所有眼动指标均表现出颜色交替条件下的注视时间更短,注视次数更少的数据趋势,这说明一年级儿童可能也是以词为单元进行识别,但是其本身的默读技能发展不成熟,且词汇量有限,无法充分地利用词汇知识,因此没有表现出颜色交替条件下的优势。

总之,本研究结果表明,与默读相比,词边界线索能有效促进一年级儿童的朗读,这也进一步佐证了词在汉语阅读中的重要性。在实际教学中,教师可以通过用颜色等形式标记词汇以增强学生使用词汇知识的意识,提高其词切分的能力。同时,在加强朗读教学的同时,也要注重强调默读时对词汇知识的利用,从而全面提高学生的阅读效率。

5 结论

(1)颜色交替的词边界信息能有效促进一年级儿童的朗读,但对默读没有显著影响;(2)颜色交替的词边界信息对朗读的促进作用主要发生在词汇识别的晚期和整体的信息整合阶段。