伴大汗腺分化浸润性乳腺癌的超声特征

冯桂英,钟婷婷,杨大艳,陈其青,谢 琳,景香香

海南省人民医院,海南医学院附属海南医院超声科,海南 海口570311

在2012年第4版世界卫生组织(World Health Organization,WHO)乳腺肿瘤分类(简称2012版分类)[1]中,将具有大汗腺细胞特点的浸润性癌均归类为伴大汗腺分化浸润性乳腺癌(invasive breast carcinoma with apocrine differentiation,BCAD)。BCAD是一类少见的特殊类型乳腺恶性肿瘤,目前国内外关于BCAD的超声报道均较少,多为个案报道[2-4]。由于任何一种类型和级别的乳腺癌均可出现大汗腺分化,而各病灶的超声表现与其病理学特点密切相关,因此分析各类病理学亚型的BCAD超声声像特点有利于及时诊断疾病。本研究根据癌灶中是否含有其他癌成分将BCAD分为单纯性大汗腺癌(pure apocrine carcinoma,PAC)和混合性大汗腺癌(mixed apocrine carcinoma,MAC)两种病理学亚型,总结其临床特点与超声表现特征,以提高超声医师对此类癌的认识和诊断能力。

1 资料和方法

1.1 研究对象

选取2015年1月—2019年12月于海南省人民医院行超声检查且进行手术后病理学检查的BCAD患者13例,共14个病灶。

1.2 仪器与方法

1.2.1 仪器

采用深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司的DC-8CV、法国Supersonic Imagine公司的Aixplorer及美国GE公司的Logiq E9等彩色多普勒超声诊断仪,探头频率为4~15 MHz。

1.2.2 方法

患者取仰卧位,全面扫查乳腺,观察肿块大小、方位、形态(椭圆形及不规则形)、边缘(光整及不光整)、内部回声(包括实性低回声、囊实性回声)、后方回声(包括无改变、衰减、增强)、高回声晕、微钙化、导管、皮肤、肌肉及乳房悬韧带改变等情况。其中不光整包括微小分叶、成角及毛刺征。由2名超声科主治医师调取超声资料进行判读,意见不同时共同商议达成一致。

1.2.3 肿瘤血供情况

根据Adler半定量法[5]分为4级:0级表示病灶内及边缘无血流信号;Ⅰ级表示可见1~2个点状血流或短棒状血流信号;Ⅱ级表示3~4个点状或1条长条血流;Ⅲ级表示5个及以上点状或2条重要血管。

1.2.4 乳腺肿块风险分层

参照2013年美国放射学会(American College of Rediology,ACR)提出的乳腺影像报告和数据系统(Breast Imaging Report and Data System,BI-RADS)分类标准[6]进行风险分层:BI-RADS 2类,良性;3类,恶性可能性≤2%;4a类,恶性可能性2%~10%;4b类,恶性可能性10%~50%;4c类,恶性可能性50%~95%;5类,恶性≥95%。以4a类及以上为诊断恶性,3类及以下为良性。

2 结 果

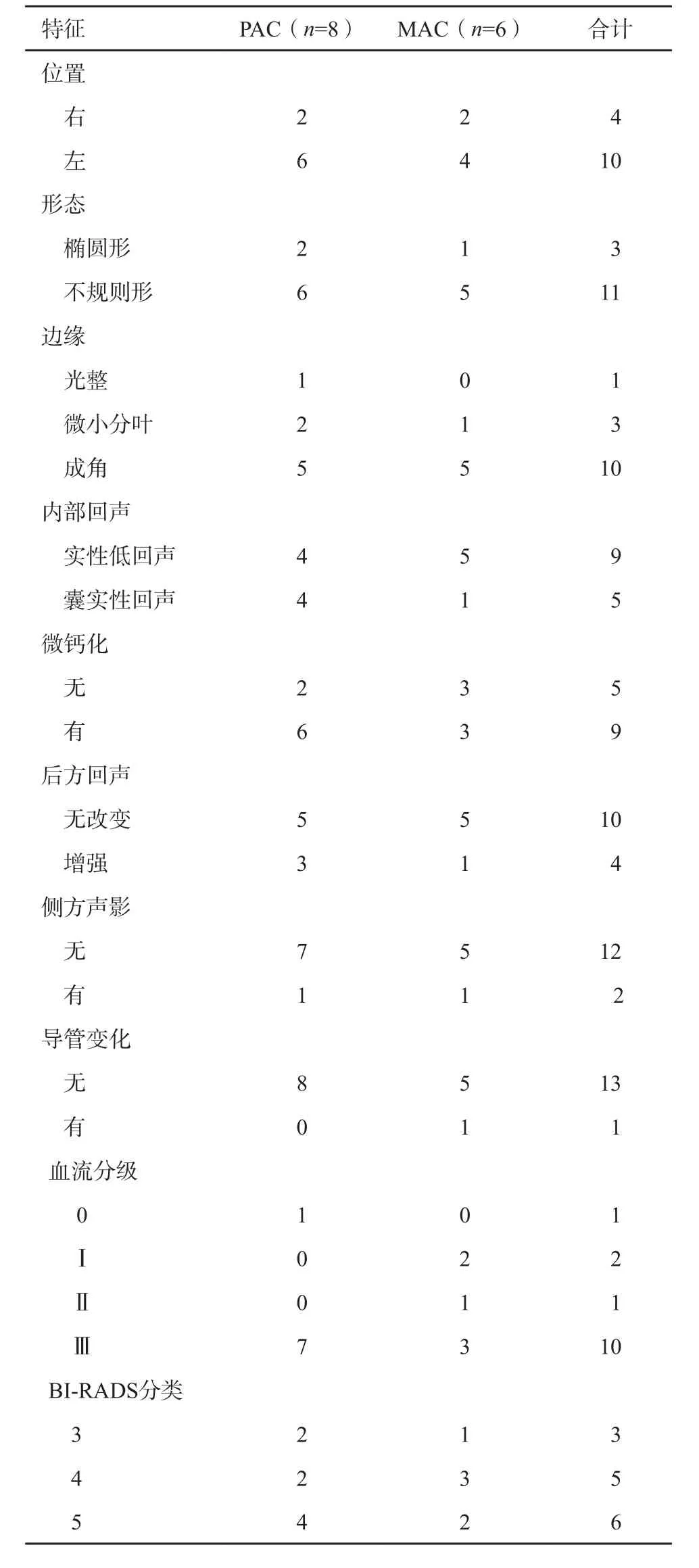

14个BCAD病灶中,8个为PAC,6个为MAC,后者包括BCAD伴导管内癌4例,BCAD伴微乳头状亚型黏液癌及导管内癌1例,BCAD伴导管内乳头状癌及导管内癌1例。患者均为女性,临床表现:1例出现皮肤破溃及渗液,1例出现乳头皮疹,1例扪及肿块伴胀痛,1例8年前因右乳浸润性导管癌已切除右乳,此次为扪及左乳肿块就诊,其余9例以自觉触及或体检行彩色多普勒超声发现乳腺肿块为主诉。年龄为35~80岁,平均年龄(52.71±12.39)岁;病灶位于右乳外上象限4例,左乳外上象限6例,左乳内上象限2例,左乳内下象限1例,占据整个乳腺者1例;最大径10~81 mm,平均(26.29±17.61)mm;所有病灶均为平行方位,且不伴有后方回声衰减、高回声晕、皮肤、肌肉及乳房悬韧带改变,典型超声声像图见图1,其他超声特征见表1。

表1 BCAD的超声表现

图1 BCAD超声声像图

3 讨 论

2003年,Tavassoli等[7]将90%以上显示为大汗腺细胞学形态和免疫表型特征的癌命名为乳腺大汗腺癌,其通常由乳腺的大汗腺化生而来,属于上皮性肿瘤的范畴,占乳腺癌的0.4%~4.0%[8],其超声多表现为形态不规则、边缘不光整的低回声团块,与常见的非特殊型浸润性乳腺癌不易区分[2-4]。2012版分类[1]为了更好地指导临床治疗及判断预后,将所有具备大汗腺细胞特点的浸润性癌均归属于BCAD,但乳腺各类癌灶的超声表现与其病理学特点相关,不同病理学亚型的BCAD可能具有不一样的声像特点。

多数文献[2-4]显示,BCAD表现为实性低回声团,也有个案报道[9]中BCAD表现为囊实性回声,本文资料显示,50.0%(4/8)PAC表现为囊实性回声,83.3%(5/6)MAC以实性低回声为主;92.9%(13/14)BCAD边缘不光整,并以成角状生长为主76.9%(10/13),与王红艳等[2]报道的25.0%(3/12)BCAD呈毛刺状边缘不一致;PAC、MAC均出现较高比例的微钙化,分别为75.0%(6/8)、50.0%(3/6),分析原因除了与MAC混有一定比例的导管内癌相关[10]外,还提示此类癌细胞生长较快,易缺氧坏死,导致钙盐沉积较多;一般认为病灶后方回声的改变与超声波在组织传播过程中的衰减程度相关,本组资料中仅有28.6%(4/14)BCAD出现后方回声增强,低于文献[2]报道的58.3%,其中PAC的后方回声增强率高于MAC,分别为37.5%(3/8)及16.7%(1/6),推测原因与PAC中囊实性回声的例数较MAC多或BCAD中的胶原间质含量较少相关。本组资料有1例MAC病灶旁出现导管增宽,其病理组织混有导管内乳头状癌成分,推测其导管增宽可能与该成分相关。在王红艳等[2]的研究中,8.3%(1/12)BCAD的内部见双线样管壁结构回声,且另有8.3%(1/12)者确诊前曾诊断为乳腺导管弥漫性扩张,因此推测认为BCAD的发生可能与乳腺腺管阻塞有关,但本组资料中并无此征象,有待于今后在临床工作中观察与证实。

本组资料超声定性诊断与病理学检查符合率为78.6%(11/14)。在误诊的3例病灶中,1例呈囊实性回声的MAC病灶边缘虽为微小分叶,因占位感不明显且乏血供被误诊为增生结节合并囊性变;另1例呈囊实性回声的PAC虽边缘成角状生长,但团块内实性部分少,血流分布于囊壁上;1例为椭圆形的实性低回声团,虽边缘成微小分叶并且内部见数枚小钙化斑,但周边似见包膜回声,被误诊为纤维腺瘤。追究以上误诊原因,与超声科医师经验不足且对此类癌的声像特征缺乏认识有一定关系。此外,以上误诊的患者均>40岁(分别为47、52及80岁),鉴于中老年女性[平均(52.71±12.39)岁]也是此类癌的好发人群,因此对于该群体乳腺内边缘不光整的病灶,尤其是伴液化或钙化斑者,应慎重诊断或适当给予BI-RADS升类。值得关注的是,多数文献报道BCAD多位于外上象限[2]或左乳[4,11],本研究也发现相似结果,BCAD位于外上象限者占71.4%(10/14),其中60.0%(6/10)位于左乳外上象限。因此在临床超声诊断工作中,除了关注患者年龄及超声表现,还应将肿块的发生位置纳入考虑范围。

本研究不足之处:样本量较少,暂无法对PAC与MAC的临床及超声表现特点进行统计学分析,期待未来在增大样本量的基础上进一步研究。

综上所述,BCAD发生的位置及超声声像图具有一定特殊性,虽超声多表现为恶性肿瘤征象,但特征性声像并不明显,因此明确诊断仍需进一步行病理学活检。