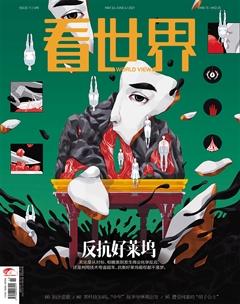

逃避商业化,叫板好莱坞

何任远

《廷巴克图》剧照

对于中国观众来说,比较幸运的一点是有豆瓣这样的网站,一些商业大片之外的佳作在这里也能够获得高分,从而获取关注度。

以全球的视野看,“第一电影”是以好莱坞大片为首的商业片,制作目的是获利,它们题材多数高于现实,多具有炫幻元素,帮助人们逃离现实;“第二电影”指的是具有一定艺术和鉴赏价值的人文电影,多数以老牌欧洲国家的作品为主,探讨真实社会中存在的深层次问题。

“第二电影”的一大存在价值,是对抗好莱坞的渗透。电影对于欧洲观众来说,不只是买卖的商品,而是一种艺术品。正是因为有了“第一电影”,才有“第二电影”作为互补,可以说两者相伴而生。

领头羊:法国电影

在今年法国官办的电影大奖“凯撒奖”颁奖典礼上,57岁的法国女演员科林·马瑟罗在电视直播中途,突然把所有衣服脱光,抗议法国总理在疫情期间关闭所有影院和剧院的政策。在其官方介绍中,“凯撒奖”设立的目的,就是反抗奥斯卡的霸权。作为西方世界第二电影大国,法国把电影视为其20世纪民族文化认同感的一部分。1975年,法国电影行业精英们认为,法国需要一个与其身份匹配的电影奖项,“凯撒奖”应运而生。

与“奥斯卡奖”取名自某位雕塑家那样,“凯撒奖”也是得名于一位当代法国雕塑家。可是除此之外,两者彰显的价值观大相径庭:相比起美国电影同行,法国电影从业人士更加开放,在颁奖典礼上毫不顾忌地开起性玩笑,从主持人到领奖嘉宾都拿法国总理和文化部长开涮。要知道,当时在座的不少电影人的资金,部分也来自法国政府。

如果说,将获利摆在首位的“第一电影”必须老少皆宜,那么“第二电影”则尺度很大,探讨各种人性的底线和边界。“第二电影”需要更加独立的创作模式。“好莱坞有它自己的生产线,你进去就要按照它的流程来走,因为他们认为那套经验已经是被验证过的了;欧洲不一样的是,各个电影制作人和团队都有相对的独立性。”在英国格拉斯哥大学读电影研究的刘圣雨这样对笔者说。

法国政策制定者的意图在于限制英语电影,扶植法国或者法国与其他国家合作的作品。

“法国新浪潮祖母”—电影导演阿涅斯·瓦尔达

在法国电影语境里,“auteur”一词指的是以导演为核心的创作机制。法国在这个机制下,产生出风格鲜明并且影响世界电影历史的大导演。2019年去世的“法国新浪潮祖母”阿涅斯·瓦尔达,之所以在前年成为豆瓣电影的热门话题,也是因为瓦尔达象征着法国1960年代“新浪潮”崛起的那段岁月。“镜头晃来晃去”“不知所云的故事”……不按常理出牌、情节也不讨好观众的“新浪潮”电影,成为了法国艺术电影导演创作自由的一面镜子。

不自由的自由创作

而“第二电影”的国度尽管创作自由,却不是实行完全的“自由市场经济”,而是有一套以国家行政力量为手段的电影产业政策。

在英语世界看来,法国一个不可理喻的地方是,在其国内院线当中,对国外电影实行配额制,而且配额针对的显然是好莱坞电影。法国政策制定者的意图在于限制英语电影,扶植法国或者法国与其他国家合作的作品。一些冷门或者小众的电影都能获得政府的支持,让法国电影产业成为好莱坞以外重要的产业阵地。需要国家介入的法国电影产业模式不仅影响整个欧盟,也为韩国等规模相似的国家提供了政策蓝本。

电影研究学者马丁·奥肖内西认为,法国的电影产业政策是鼓励法国标准下的国际主义,其背后的动机是“法国例外主义”。法国政府试图在欧盟和前法国殖民地这些法国依然能施加影响力的地方,进行扩散软实力的“电影外交”。

《倒霉性愛,发狂黄片》剧照

法国文化部所赞助的“法语联盟”活动,支持包括西非在内说法语地区的文化创作。毛里塔尼亚和法国联合制作的电影《廷巴克图》,在豆瓣上获得近8分。《廷巴克图》导演希萨柯从本国视野出发,探讨了“伊斯兰国”肆虐下,撒哈拉沙漠居民面临的极端生存威胁。电影里“人们在这里烧书,这只是个开端,到最后他们就要烧人了”这句话,成为了社交网络上广泛传播的一句话。

后来居上的东欧电影

2021年柏林电影节金熊奖,由罗马尼亚电影《倒霉性爱,发狂黄片》获得。该片讲述一个罗马尼亚女教师因为与丈夫的私密影片遭到泄露,引发了社会舆论轩然大波,进而导致主角的“社会性死亡”。这部突破界线、在影片开始的5分钟就播放露骨亲热片段的电影,在豆瓣得到了7.2分,其内容让人联想起曾几何时的香港“艳照门”事件。

“罗马尼亚新浪潮”的特点,是对边缘人物和反英雄人物的关注,基调多为黑色幽默。

《倒霉性爱,发狂黄片》可以说是罗马尼亚当代电影人借用“新浪潮”的结晶。“罗马尼亚新浪潮”的特点,是对边缘人物和反英雄人物的关注,基调多为黑色幽默。早在冷战时期,起源自法国的“新浪潮”就被铁幕后的东欧国家创作者接纳。最先几乎与法国同步进行“新浪潮”创作的东欧国家,是捷克斯洛伐克。

到了21世纪初,罗马尼亚兴起了一股由年轻导演驱动的“罗马尼亚新浪潮”风潮,在前东欧国家转型为“新欧洲”国家的过程中,揭露社会不公和制度改变带来的荒谬现象。如果说,前东欧阵营国家特殊的社会风貌,的确提供了其他欧洲國家所无法提供的素材,那么以法国为首的政府扶持本土电影的政策,则不啻是后冷战时期东欧电影的救命灵药。

波兰电影早在1950年代就自成一体,也就是所谓的“波兰电影流派”。几乎每一本世界电影历史教科书,都有一章讨论波兰电影流派的重要性。在新千年开始时,波兰电影工业却遭遇寒冬,需要迫切的结构变化。当时,波兰本土电影工业受到好莱坞电影的严峻冲击,不仅作品每年减少到20部左右,而且2000—2004年的大多数电影都为低成本制作,或是独立创作,或是电视电影。

2005年6月,波兰议会通过了新的电影法。在波兰文化部管辖下,波兰电影研究所(PISF)为波兰本土电影的制作及其在国内外的宣发创造机会,并直接资助电影项目的发展(在大多数情况下,高达总生产预算的50%)。

“法国模式”在波兰

由于组织改革的刺激,波兰每年故事片从2003年的23部和2004年的12部,发展至2014年已经多达39部,在2015年高达41部。波兰电影自2016年以来在国际影坛都有所斩获,包括探讨波兰历史题材的《乔安娜》(豆瓣评分为7.5分)、《修女艾达》(7.8分)、《冷战》(7.8分)等电影。PISF一直在慷慨资助涉及波兰的历史电影,其中一个原因是历史题材的电影在波兰观众中一直很受欢迎。

有趣的是,在豆瓣上高达8.4分的波兰电影《沃伦》并没有波兰政府的资金支持,而是完全由市场操刀并且在波兰国内外获得高度好评。在自由市场经济中摸爬滚打并且壮大的沃伊切赫·斯玛佐夫斯基,拒绝政府机构的财政支持,并且试图用低成本制作,创造艺术效果上乘的电影。《沃伦》是一部财务独立的电影,讲述了二战时期生活在波兰东部边境的波兰女孩爱上了一个乌克兰男孩,随即面临种族紧张问题的故事。

与自由散漫的法国社会不同,民族主义情绪浓厚的波兰社会一直对历史题材非常敏感。《修女艾达》的摄影师理查德·连切夫斯基等人认为,该片的视觉效果堪比布列松等世界级摄影师的作品。然而,波兰国内的批评家觉得,《修女艾达》好像暗示波兰人应该为屠杀犹太人负责。因此,这部电影在波兰的口碑两极分化,双方阵营骂得不可开交。

《冷战》

《修女艾达》

《沃伦》

“这是什么烂艺术?为什么要用纳税人的钱去养他们?”在《倒霉性爱,发狂黄片》中,导演特意暗中插入这样一句话。那些想用政府资金去进行创作的“第二电影”东欧艺术导演们,也许完全明白,他们的“自由”程度并非好像他们的法国同行那样高。