责任制陪产与产后关爱对初产妇产后角色转换及纯母乳喂养率的影响

张小燕

(河南省平顶山市第一人民医院 平顶山 467099)

初产妇对分娩知识了解较少,分娩前易出现紧张、焦虑、恐惧等不良心理状态,影响正常分娩。同时分娩后初产妇由个体转换为“母亲”,其角色转换能力对婴幼儿成长有重要影响,若角色转换出现问题易导致产后并发症发生,不利于产妇产后恢复[1]。责任陪产制是产时服务模式,以产妇为中心,提供一对一全程陪产服务,有助于缓解产妇不良心理状态[2]。产后关爱可给予产妇包容和关爱,有助于产妇适应角色转换,对产妇产后恢复有积极作用[3]。本研究旨在分析责任制陪产及产后关爱对初产妇产后角色转换及纯母乳喂养率的影响。现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2018年6月~2019年1月入院顺利分娩的初产妇92例,根据入院时间不同分为研究组和参照组,各46例。参照组年龄23~38岁,平均(30.24±3.27)岁;孕周33~41周,平均(37.12±1.74)周;自然分娩35例,剖宫产11例;文化程度:小学及以下5例,初中12例,高中15例,大专8例,本科及以上6例。研究组年龄24~39岁,平均(31.05±3.11)岁;孕周34~41周,平均(37.86±1.42)周;自然分娩36例,剖宫产10例;文化程度:小学及以下8例,初中12例,高中14例,大专7例,本科及以上5例。两组一般资料(年龄、孕周、分娩方式、文化程度)均衡可比(P>0.05)。本研究经医院医学伦理委员会审核通过。

1.2 入组标准 纳入标准:(1)单胎妊娠;(2)无妊娠并发症;(3)初产;(4)当前婚姻关系正常;(5)孕妇知情本研究并签署知情同意书。排除标准:(1)多胎妊娠;(2)异常妊娠结局;(3)认知功能障碍,无法配合完成本研究;(4)既往有流产、过期妊娠史;(5)高龄产妇。

1.3 护理方法

1.3.1 参照组 给予常规护理干预,包括健康宣教、心理护理、会阴护理、新生儿照顾指导等。

1.3.2 研究组 在参照组基础上实施责任制陪产及产后关爱。(1)责任陪产制:入院后讲解服务模式,由助产士进行一对一全程助产;实施产前教育,讲述分娩过程,缓解产妇心理状态;按摩腰腹部,缓解疼痛程度,促进提高痛阈;观察、记录分娩过程,规范产后新生儿接生、处理、观察等。(2)产后关爱:增强与产妇家属沟通,做好思想工作,使家属明确自己在产妇产后恢复过程中的重要性,鼓励积极参与到产后护理,提供心理支持;一对一指导产妇母婴接触、母乳喂养及新生儿照顾,通过示范指导家属掌握抱婴、喂奶、催乳技巧,提高产妇信心;加强与产妇交流,做好心理护理,保持良好心理状态,协助产妇角色转换;通过发放母婴健康知识手册、视频等资料进行母婴知识健康宣教,指导产妇及家属对新生儿抚触、沐浴,讲解婴儿护理技巧;举行家庭成员亲子互动护理活动,提高产妇幸福感;给予营养支持,讲解饮食原则,合理搭配热量、营养,减少产后便秘、腹胀发生。

1.4 观察指标(1)角色转换。产后42 d以母亲角色适应能力调查问卷评估两组角色转换情况,包括日常能力、幸福感、生活影响、信念4个项目,每个项目4个问题,每个问题采用5级评分法评估(1~5分),得分越高表明角色转换能力越好。(2)比较两组干预2个月后纯母乳喂养率。(3)两组产后1 d、产后42 d不良心理状态。应用焦虑自评量表(SAS)、抑郁自评量表(SDS)对两组焦虑、抑郁状态进行评估,分值0~100分,得分越低表示焦虑、抑郁程度越低。

1.5 统计学分析 通过SPSS22.0统计学软件处理数据,计量资料以(±s)表示,采用t检验,计数资料用率表示,采用χ2检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

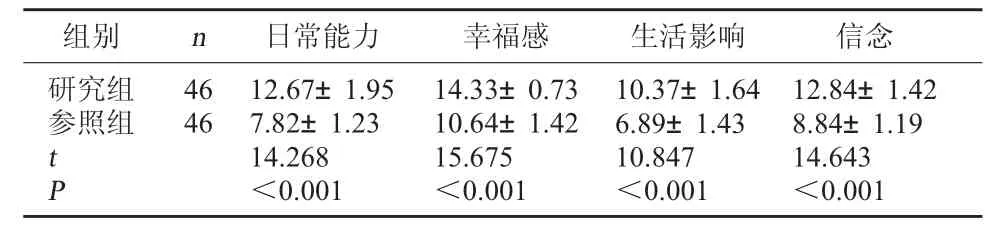

2.1 两组角色转换能力比较 研究组角色转换能力优于参照组(P<0.05)。见表1。

表1 两组角色转换能力比较(分,±s)

表1 两组角色转换能力比较(分,±s)

组别 n 日常能力 幸福感 生活影响 信念研究组参照组tP 46 46 12.67±1.95 7.82±1.23 14.268<0.001 14.33±0.73 10.64±1.42 15.675<0.001 10.37±1.64 6.89±1.43 10.847<0.001 12.84±1.42 8.84±1.19 14.643<0.001

2.2 两组纯母乳喂养率比较 干预2个月后,研究组纯母乳喂养42例,参照组31例。研究组纯母乳喂养率为91.30%(42/46),高于参照组的67.39%(31/46)(χ2=8.026,P=0.005)。

2.3 两组不良心理状态评分比较 产后42 d两组SAS、SDS评分均有所下降,且研究组低于参照组(P<0.05)。见表2。

表2 两组不良心理状态评分比较(分,±s)

表2 两组不良心理状态评分比较(分,±s)

注:与同组产后1 d比较,*P<0.05。

组别 n SAS产后1 d 产后42 d SDS产后1 d 产后42 d研究组参照组tP 46 46 44.16±6.51 45.86±6.67 1.237 0.219 21.18±4.95*35.36±5.21*13.382<0.001 43.39±6.12 42.93±5.96 0.365 0.716 31.44±5.45*38.02±6.57*5.228<0.001

3 讨论

责任陪产制是一对一陪护助产模式,遵从“以产妇为中心”原则,规范产程,同时加强与产妇沟通交流,在分娩过程中给予针对性心理护理、健康指导,给予产妇安全感、信任感,从而缓解产妇焦虑、恐惧等不良心理状态,调动产妇积极性,避免心理因素对分娩的影响,促进分娩顺利进行[4~6]。相关研究指出,责任陪产制可降低剖宫产率,减少产后并发症,对产妇产后恢复有积极作用[7]。

初产妇由于经验不足,产后面临问题较多,如角色转换、新生儿照顾等,若处理不当,易出现产后抑郁[8~9]。产后关爱是对产妇进行关爱服务的护理模式,通过向产妇及家属宣教母婴健康知识,有助于形成科学育儿家庭观念,促进产妇角色转换、照顾婴儿心态转变;通过发放母婴健康知识手册、视频宣讲等手段指导产妇照顾婴儿,并亲自示范,可提高产妇照顾新生儿能力;产后为家庭成员举行亲子互动护理活动,让产妇体验初为人母的幸福感,有效避免产后抑郁[10]。本研究结果显示,研究组角色转换能力优于参照组(P<0.05),表明责任制陪产及产后关爱应用于初产妇,可增强初产妇角色转换能力;研究组纯母乳喂养率91.30%高于参照组67.39%(P<0.05),提示责任制陪产及产后关爱应用于初产妇,可提高产后纯母乳喂养率;两组产后42 d两组SAS、SDS评分均有所下降,且研究组低于参照组(P<0.05),提示责任制陪产及产后关爱可消除产妇不良心理状态。另外需注意的是,出院后产妇家属应遵循全面兼顾原则,衔接院内产后关爱内容,避免院外不良心理、生理刺激,避免出院后角色转换不良。综上所述,责任制陪产及产后关爱应用于初产妇,可增强初产妇角色转换能力,提高产后纯母乳喂养率,消除不良心理状态。