凝血标志物在危重症患者预后分析中的应用研究

王 双,付 阳,金亚雄,江 虹

四川大学华西医院实验医学科,四川成都 610041

重症监护室(ICU)危重症患者由于长期卧床、高龄、手术、肿瘤、感染、外伤、慢性呼吸系统疾病等病史及部分医源性因素,导致凝血途径异常激活或凝血功能障碍,从而发生出血或血栓性疾病[1-4]。有报道称ICU患者形成血栓的概率在13%~30%[5],血栓形成可能导致重要脏器栓塞,从而影响患者的治疗效果,引起生活质量下降,甚至直接导致患者死亡[6-7]。监测相关凝血标志物的变化将有利于血栓的早期发现,对改善患者预后、提高患者的生活质量、降低患者病死率有极大的帮助。本研究通过检测血栓调节蛋白(TM)、凝血酶-抗凝血酶复合物(TAT)、纤溶酶-α纤溶酶抑制剂复合物(PIC)、组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合物(t-PAIC)、D二聚体(D-D)、纤维蛋白降解产物(FDP)血浆水平,分析患者基本特征,通过患者生存率分析,探讨凝血标志物与危重症患者预后的相关性,为临床判断及改善患者的预后提供实验室依据。

1 资料与方法

1.1一般资料 收集2019年1-4月该院ICU收治的危重症患者为研究对象。纳入标准:信息资料完整,诊断明确的ICU住院患者。排除标准:血液系统肿瘤患者;原发性或继发性凝血因子缺乏患者;因心房纤颤等疾病长期口服抗凝药物者;入住ICU后24 h内死亡患者。采集纳入患者的年龄、性别、临床诊断、并发症、住院时间等临床资料。符合收集标准的患者共计143例,其中男101例,女42例,ICU住院期间死亡55例,病死率为38.5%。根据患者预后情况分为存活组(88例)和死亡组(55例),2组患者性别构成、年龄、转入ICU原因、严重并发症及ICU住院时间比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性,见表1。本研究经本院生物医学伦理审查委员会审核通过。

表1 2组患者一般资料比较

组别n严重并发症[n(%)]外伤肾脏衰竭感染颅脑损伤心力衰竭*其他ICU住院时间[M(P25,P75),d]死亡组5513(23.6)1(1.8)11(20.0)12(21.8)2(3.7)5(9.1)19(8,36)存活组8818(20.5)2(2.3)21(23.9)14(15.8)2(2.3)9(10.2)23(9,40)

1.2仪器及试剂 凝血标志物TM、TAT、PIC、t-PAIC检测仪器HISCL-5000和配套试剂,FDP、D-D检测仪器CS5100和配套试剂均购自日本希森美康(Sysmex)公司。

1.3方法 收集患者进入ICU接受抗凝治疗前的凝血标志物TM、TAT、PIC、t-PAIC、FDP和D-D水平,回顾性分析凝血标志物水平与预后的相关性。TM、TAT、PIC、t-PAIC的检测原理为化学发光法;FDP和D-D的检测原理为免疫比浊法。

1.4统计学处理 采用SPSS20.0统计软件进行数据分析处理。非正态分布的计量资料以M(P25,P75),组间比较采用非参数秩和检验。危险因素分析采用Logistic回归分析,绘制患者死亡危险因素受试者工作特征曲线(ROC曲线)并计算ROC曲线下面积(AUC),确定灵敏度、特异度、最佳临界值,应用KaplanMeier乘积极限法计算生存率,Log-rank检验比较两组患者生存曲线。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

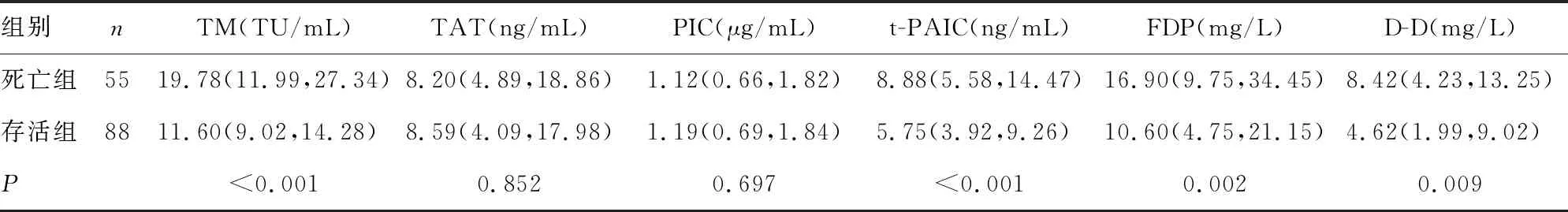

2.12组患者凝血标志物水平比较 死亡组患者血浆TM、t-PAIC、FDP、D-D水平高于存活组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 2组患者凝血标志物水平比较[M(P25,P75)]

2.2凝血标志物中影响危重症患者预后的危险因素分析 以死亡为因变量,以TM、TAT、PIC、t-PAIC、D-D及FDP为自变量建立Logistic回归模型,结果显示,TM、FDP、t-PAIC是影响危重症患者预后的独立危险因素(P<0.05),见表3。

表3 危重症患者预后相关凝血标志物多因素Logistic回归分析

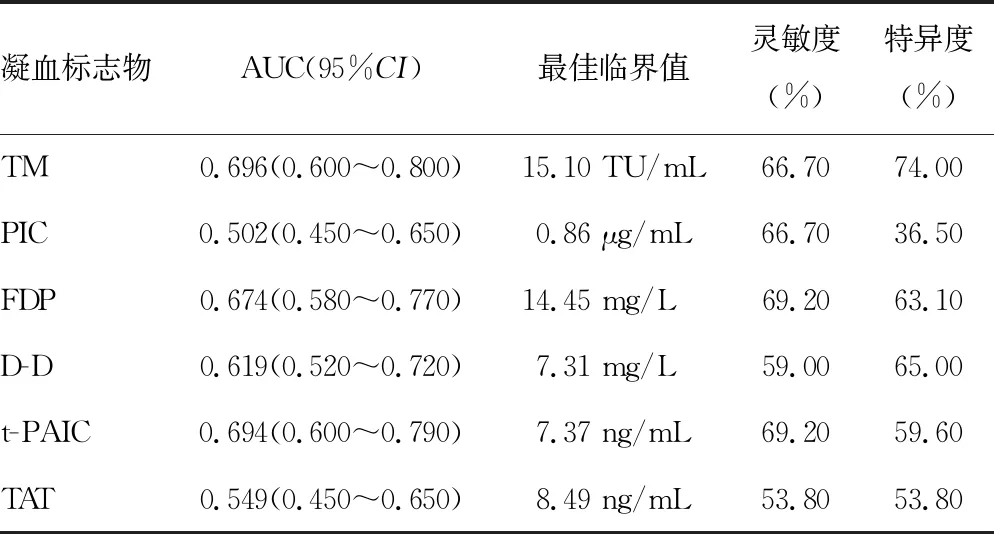

2.3凝血标志物对ICU患者死亡的预测效能及患者生存率分析 绘制各凝血标志物预测ICU患者死亡的ROC曲线,计算AUC、最佳临界值、灵敏度和特异度,结果显示,TM、PIC、FDP、D-D、t-PAIC、TAT的AUC分别为0.696、0.502、0.674、0.619、0.694、0.549,可见6种凝血标志物中TM的AUC最大,对ICU患者死亡的预测效能最佳,而PIC与TAT的AUC接近0.5,对ICU患者死亡无预测价值,见表4。

表4 凝血标志物对ICU患者死亡的预测效能

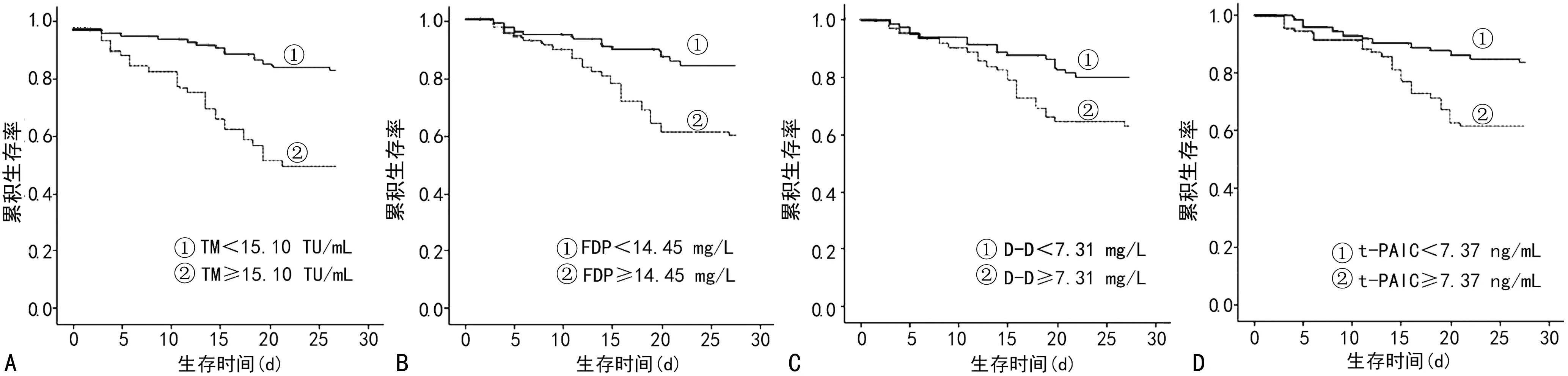

根据TM、FDP、D-D、t-PAIC最佳临界值绘制相关的Kaplan-Meier生存曲线,同时对Kaplan-Meier生存曲线进行Log-rank检验,发现TM、FDP、D-D、t-PAIC增高时ICU患者累积生存率明显降低(P<0.05),见图1。

注:A、B、C、D分别表示TM、FDP、D-D、t-PAIC相关生存曲线。

3 讨 论

危重症患者普遍存在凝血功能紊乱,易发生多器官功能衰竭综合征(MODS)、出血及血栓,且凝血功能与病情的发生、发展和预后密切相关[8]。有研究表明,在对危重症患者治疗时,监测凝血系统的变化,对潜在的高凝状态足够重视,积极改善凝血系统功能紊乱,可在一定程度上改善患者预后[9]。本研究发现,死亡组患者血浆TM、t-PAIC、FDP、D-D水平高于存活组,差异有统计学意义(P<0.05);TM、FDP、t-PAIC是影响危重症患者预后的独立危险因素(P<0.05);此外,当危重症患者血浆TM、FDP、D-D、t-PAI-C水平增高时其累积生存率明显降低(P<0.05)。TM主要是表达于血管内皮细胞的一种具有抗凝活性的糖蛋白,血管内皮细胞受损后致其异常表达并释放入血[10];t-PAIC在机体凝血系统障碍纤溶功能下降时,其水平可增高;PIC可准确地反映机体内纤溶激活的程度,FDP、D-D水平增高主要反映机体内高凝状态、纤溶活性增强[11-13]。因此,危重症患者凝血标志物TM、t-PAIC、FDP、D-D增高预示着患者体内发生血管损伤、凝血及纤溶系统激活导致凝血功能紊乱、血栓形成或出现MODS的风险增加,从而影响患者最终预后。本研究也证实,凝血标志物水平增高时,患者MODS发生率增加,而患者病程中发生MODS(主要见于心脏、肝脏、肾脏、肺衰竭)将引起全身血运、血流速度、炎症因子增多、代谢障碍等问题,从而导致患者的生存率降低[14-15]。

本研究虽发现FDP及D-D二者为影响ICU患者生存的危险因素,但相关研究已阐明,FDP及D-D在肿瘤、创伤、血液性疾病、肺栓塞等多种疾病时都有不同程度的升高,受较多影响因素干扰,特异性不高[16],故在应用凝血标志物进行危重症患者预后评估时应联合分析并结合患者临床体征等危险因素综合考虑,以利于早期进行临床干预从而改善患者预后。

综上所述,ICU危重症患者血浆TM、t-PAIC、D-D、FDP水平与其预后及生存率密切相关,对ICU患者凝血标志物TM、t-PAIC、FDP和D-D水平进行持续监测,不仅对危重症患者预后评估具有较好的临床应用价值,也可协助临床进行早期干预以降低患者病死率。