基于乙肝肝硬化状态下胰腺多层螺旋CT灌注成像研究

郭静,黄小华,刘斌,董国礼,叶敏

1.崇州市人民医院 医学放射科,四川 崇州 611200;2.川北医学院附属医院 医学放射科,四川 南充 637000

引言

我国是乙型肝炎病毒(Hepatitis B Virus,HBV)感染的高负担国家,现存感染者较多[1]。而HBV的持续感染是导致肝硬化的主要原因之一,病毒感染激发人体免疫应答,引起肝细胞变性坏死、肝内纤维组织增生及再生结节形成[2]。肝内脉管结构的扭曲、阻塞伴随多种病理生理因素的改变,形成门静脉高压及高动力循环状态,并对颅脑、脊髓、肺、肾多种脏器造成影响,目前相关研究较多[3-6];而基于肝硬化状态下的胰腺CT灌注研究则少有文献报道[7-8],且多基于胰腺本身灌注参数的变化,而有关胰腺与腹主动脉强化峰值及达峰时间的探讨,则罕有涉及。

胰腺为富血供器官,供血动脉及引流静脉来源广泛且与肝脏供血关系密切[9],乙肝肝硬化背景下伴随胰腺并发症或合并胰腺病变并不少见[10-12],当胰腺病变的检出及其强化特征的提取成为增强扫描的关注重点时,扫描时相的选择就显得尤为重要。因此,本研究采用CT灌注成像技术,可快速无创获取受检者胰腺血流灌注数据以及胰腺、腹主动脉的强化峰值(Peak Value,PV)和达峰时间(Peak Time,PT),以探讨肝硬化背景下胰周血流再分布时的胰腺灌注变化特点,提高胰腺CT灌注成像更深的认识,并为胰腺扫描时间窗的选择提供理论依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料

根据纳入对象分组标准收集川北医学院附属医院行胰腺CT灌注病例共计87例,并分为两组:乙型肝炎肝硬化组 30 例(男:女 =26:4),年龄 25~70 岁,平均(52.07±10.40)岁;对照组57例(男:女=44:13),年龄23~74岁,平均(51.30±10.86)岁。对所有病例进行身高和体重的测量,并记录体质指数(Body Mass Index,BMI)。本研究均在检查前签署知情同意书,并接受医院伦理委员会监督。

1.2 纳入对象分组标准

1.2.1 乙肝肝硬化组

① 患者年龄在18岁以上;② 以《慢性乙型肝炎诊断标准(2015年版)》[2]为依据,经临床及实验室检查、影像学检查或手术穿刺确诊为乙肝后肝硬化;③ 胰腺CT表现未见异常,且门静脉系统无充盈缺损影;④ 临床无任何胰腺疾病症状和体征,且相关实验室检查结果为阴性;⑤ 排除酒精、寄生虫病、药物或HCV感染等其他肝硬化致病因素;⑥ 排除胰周脏器肿瘤;⑦ 排除严重心脏大血管疾患,肝、肾功能损害,凝血障碍以及既往碘剂过敏史者;⑧ 排除既往因静脉曲张接受过药物、内镜治疗或行TIPS术者。

1.2.2 对照组

除满足上述正常胰腺纳入标准外,不具有任何乙肝肝硬化指征。

1.3 检查前准备

空腹并分段饮水以做好胃肠道准备;训练患者平静浅胸式呼吸;于前臂正中静脉预置静脉通道。

1.4 检查方法

应用美国GE 128层LightSpeed VCT扫描仪,所有患者均先行平扫,随后于获得的平扫图像上选择拟行胰腺灌注的起始位置,以5 mL/s速率经预置静脉通道注射非离子型对比剂碘海醇(300 mgI/mL)50 mL,开启胰腺灌注扫描程序,管电压:80 kV,管电流:200 mA,采集层厚:0.625 mm,容积采集范围:40 mm,总采集时间:52 s(每次曝光与间隔时间各1 s),一共获得26期灌注图像。随后行腹部三期增强检查。

1.5 灌注分析

使用GE AW4.5工作站对图像进行后处理,应用CT Perfusion 4(v4.4.2)对灌注数据进行分析,获取灌注全程时间-密度曲线(Time-Density Curve,TDC)、伪彩图以及CT值动态列表。于胰腺解剖位置显示最佳层面手动勾画胰腺实质内感兴趣区(Region Of Interest,ROI),尽量选择胰腺颈体尾部在同一水平者(因断面形态差异无法满足者选择胰腺头部作为补充),并分别于胰腺颈体尾部选取三个ROI进行测量并取平均数,ROI范围约20~30 mm2,尽量避开血管并远离边缘。分别记录胰腺血流量值(Pancreatic Blood Flow,PBF)、胰腺血容量值(Pancreatic Blood Volume,PBV)、平均通过时间(Mean Transit Time,MTT)以及表面通透性(Permeability Surface,PS)等灌注参数值。后处理软件生成胰腺感兴趣区和腹主动脉CT值变化列表,根据表中数值读取它们的PV以及PT值,并计算腹主动脉与胰腺的PV差值和PT差值。

1.6 统计分析

对乙肝肝硬化组及正常对照组所有资料进行相关统计学处理。符合正态分布、方差齐性的资料(年龄、体重、体质指数、PBF、PBV、腹主动脉PV及PV差值)采用独立样本t检验;不符合正态分布的资料(身高、PS、MTT、胰腺PV、胰腺和腹主动脉PT及PT差值)采用Mann-Whitney U秩和检验,两组间性别差异采用Pearson卡方检验。

2 结果

2.1 可比性分析

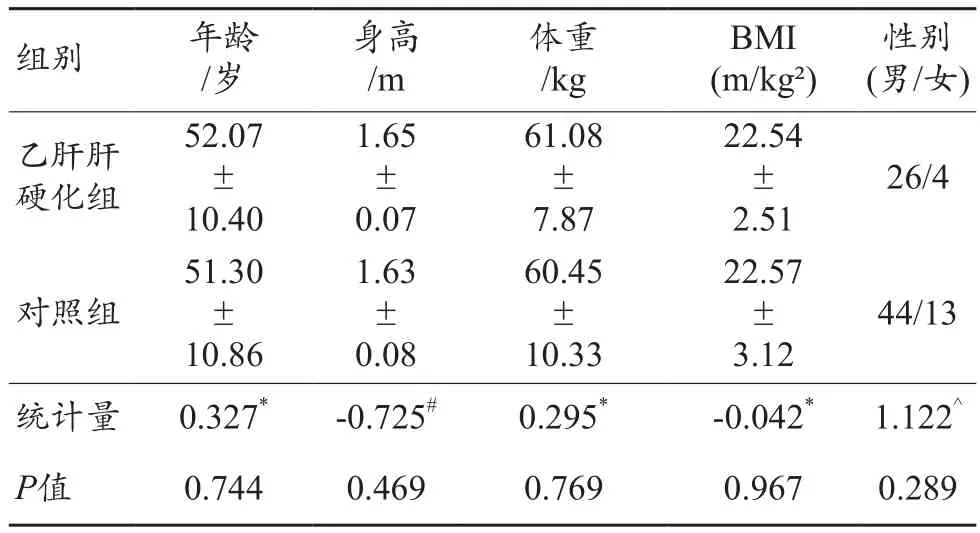

表1显示两组研究对象的性别、年龄、身高、体重及BMI参数差异均无统计学意义(P>0.05),因此能够进行可比性研究。

表1 乙肝肝硬化组和对照组间年龄、身高、体重及BMI的差异

2.2 乙肝肝硬化组与对照组之间胰腺各参数的灌注差异

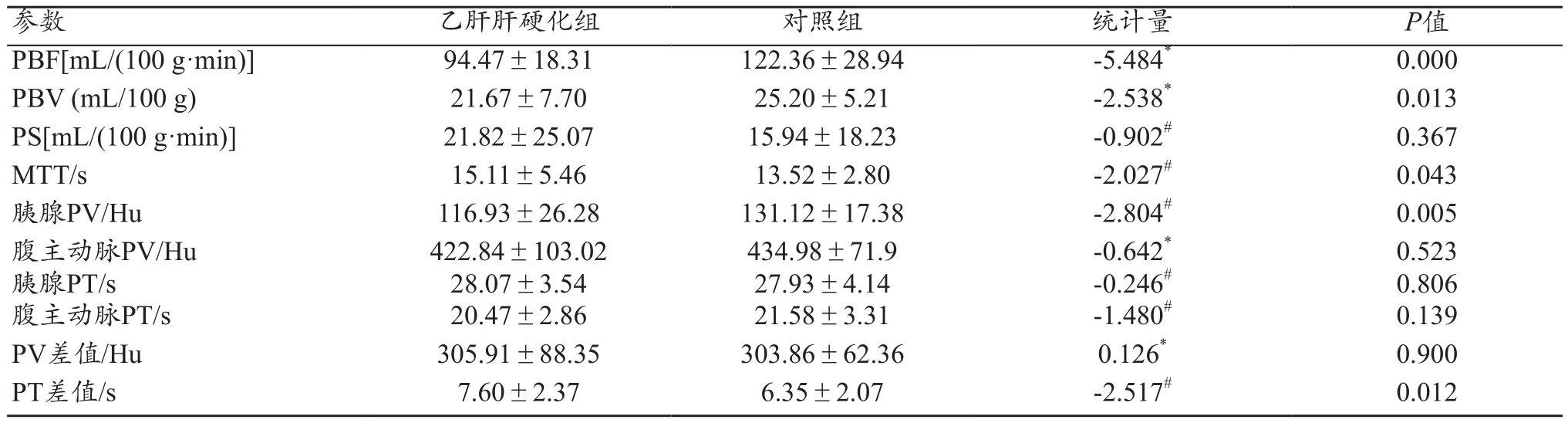

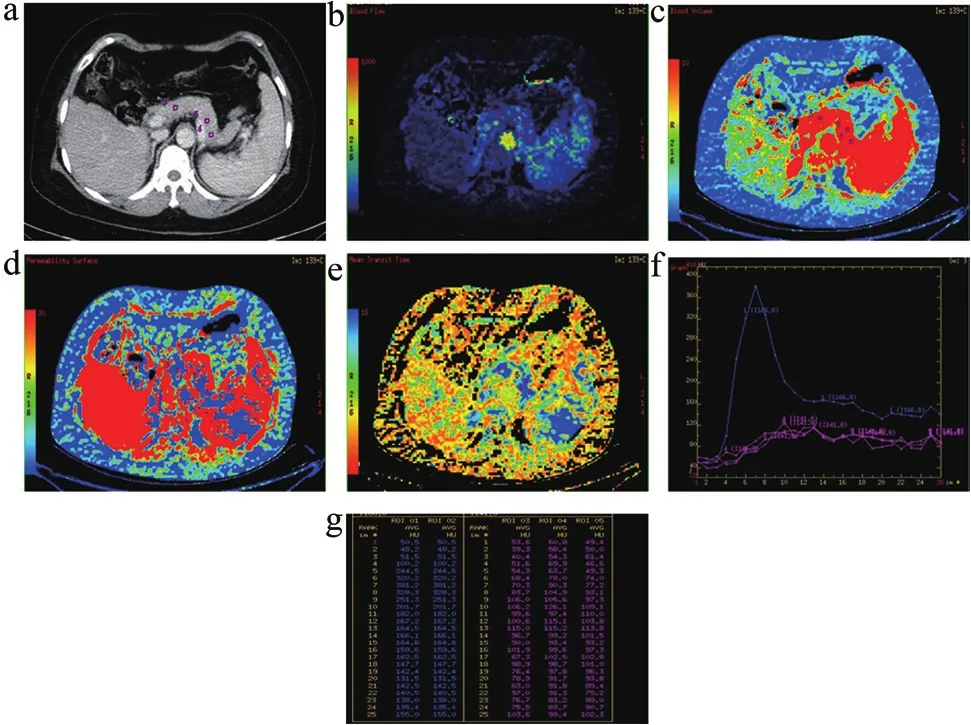

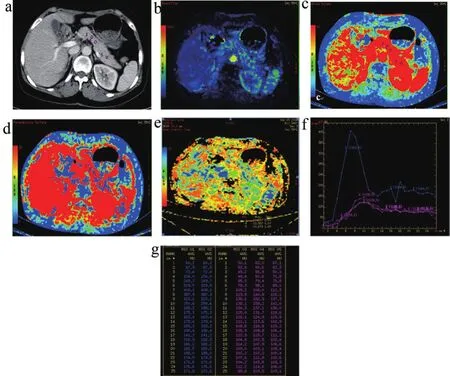

结果显示(表2):两组资料在PBF、PBV、胰腺PV、MTT及PT差值间的差异有统计学意义(P<0.05),与对照组比较,肝硬化组的PBF、PBV及胰腺PV值减低,MTT及PT差值延长。见图1~2。

表2 不同参数在两组间的差异(±s)

表2 不同参数在两组间的差异(±s)

注:*表示t值,#表示Z值。

参数 乙肝肝硬化组 对照组 统计量 P值PBF[mL/(100 g·min)] 94.47±18.31 122.36±28.94 -5.484* 0.000 PBV (mL/100 g) 21.67±7.70 25.20±5.21 -2.538* 0.013 PS[mL/(100 g·min)] 21.82±25.07 15.94±18.23 -0.902# 0.367 MTT/s 15.11±5.46 13.52±2.80 -2.027# 0.043胰腺PV/Hu 116.93±26.28 131.12±17.38 -2.804# 0.005腹主动脉PV/Hu胰腺PT/s 422.84±103.02 28.07±3.54 434.98±71.9 27.93±4.14-0.642*-0.246# 0.523 0.806腹主动脉PT/s 20.47±2.86 21.58±3.31 -1.480# 0.139 PV差值/Hu 305.91±88.35 303.86±62.36 0.126* 0.900 PT差值/s 7.60±2.37 6.35±2.07 -2.517# 0.012

图1 48岁女性乙肝肝硬化患者

图2 59岁女性正常对照对象

3 讨论

多层螺旋CT具有扫描时间快、亚毫米薄层扫描及密度分辨率高等特点,已广泛应用于临床;胰腺多期增强扫描通过增加病变与周围组织结构的密度对比差异,在提高病变检出率、帮助定性的同时,可较好地显示胰周血管情况[13-15]。而扫描时间窗口的设定依赖于胰腺及腹主动脉的强化峰值和达峰时间,即PV及PT值;CT灌注成像通过静脉团注对比剂,对胰腺选定层面进行连续动态扫描,除可获取感兴趣区的血流灌注数据外,还可生成扫描层面内每一像素的时间-密度曲线(TDC曲线)。该曲线反映了对比剂在感兴趣区内随时间进程浓聚和消散的过程,可快速、准确获取相应的最大强化值和达到此峰值的时间,这有助于扫描时相及方案的优化。

在我国,乙肝患者基数较大,病程进展演变为肝硬化者并不少见,当肝硬化背景下发生胰腺并发症或合并胰腺肿瘤时,多期增强扫描则需要对胰腺的强化信息进行重点提取。胰腺病变与胰腺实质密度差异最大时,最有利于病变的检出。因此,对胰腺最佳强化时相的选择则成为扫描成功的关键。既往有学者进行了相关技术探讨[16-17],但多基于无基础疾病的正常人群。因此,笔者利用多层螺旋CT胰腺灌注成像技术,在扫描参数、对比剂注射剂量及速率恒定的情况下,拟探讨肝硬化背景下胰腺血流灌注及胰腺、腹主动脉PV、PT值的变化,为临床相关研究及扫描时相的选择提供理论依据。

研究结果显示乙肝肝硬化组的胰腺PBF、PBV均相较于对照组减低,MTT值延长,反映了肝硬化状态下,胰腺微循环受损,相应灌注量减低。此结果与相关研究报道相似[7-8,18-19],笔者推测这可能与以下因素有关。首先,胰腺血流灌注的改变可能源于门静脉高压的影响:陈友岱等[20]在相关动物实验中发现胰腺血液灌流量随着门静脉压力的增高而减少。这可能是由于门静脉高压的发生改变了胰周血流的分布。肝硬化时肝内血管结构的改变以及一氧化氮释放受损、肝内血管收缩,使门静脉回流阻力增加[21];病变进展伴随内脏血管扩张、门-体分流,进一步导致门静脉侧支血流量增加、门静脉系统血流负荷加重、压力升高[22]。胰周血流再分布,胰腺微血管内静水压增高,加剧血浆外渗和血液浓缩,血液表观粘度增加[20],这种基于门静脉压力升高所引起的胰腺微循环继发性改变,使得胰腺灌流量减少,灌注压降低而致MTT延长。其次,可能与肝脏动脉代偿有关。张俊等[23]研究结果表明,肝硬化患者门静脉灌注量减低常伴随代偿性的肝动脉灌注量增加;而肝动脉与脾动脉起源于腹腔干,肝脏动脉的代偿性扩张、血供增加引起脾动脉血流量相对减少,进一步降低胰腺的动脉血流流入,从而引起胰腺组织的血流灌注量减低[19]。最后,由于HBV病毒为泛嗜性病毒,亦会分布于胰腺组织并造成胰腺超微结构的改变[24],因此笔者推测,HBV病毒对胰腺的侵害可能是导致其微循环受损的原因之一,这有待进一步研究证实。

此外,本研究通过对灌注全程TDC曲线及CT值动态变化列表的读取,获得胰腺感兴趣区及腹主动脉相应的PV和PT值。经统计学分析发现,肝硬化组腹主动脉的PV值有下降趋势,PT值相对缩短,平均(20.47±2.86)s,但没有统计学意义,这可能与肝硬化患者门静脉高压所伴随的高动力循环状态有关。门静脉高压时,为维持肝脏的门静脉灌注,扩血管物质释放增加,且对缩血管物质的低反应性导致内脏小动脉扩张,门-体侧支循环开放、门静脉系统血流量增多,门静脉高压进展,动脉血压及外周血管阻力降低,有效循环血量不足,化学和压力感受器介导的神经体液因子被激活,肾血管收缩及对水、钠的重吸收,总血容量上升,心率加快、心排血量增加而发生高动力循环[25-26]。因此,笔者推测,在对比剂浓度及注射条件一定的前提下,血容量及心排血量的增大缩短了对比剂到达动脉的峰值时间,同时增加了对比剂的稀释作用,从而导致峰值降低,但总体影响不大。统计结果还显示,两组资料在胰腺PV值及胰腺与腹主动脉PT差值间的差异有统计学意义(P<0.05),即肝硬化组的胰腺PV值减低,PT差值延长,平均约(7.60±2.37)s。说明在肝硬化背景下,对比剂在胰腺中的最大浓度下降,反映的是胰腺组织灌流量的减少,这与前述胰腺灌注参数的变化是一致的。同样,也正是由于胰腺的这种低血流灌注特征,相较于正常对照组而言,胰腺血流速度减慢,到达强化峰值的时间趋于延长,平均约(28.07±3.54)s,与腹主动脉PT值相对缩短共同作用,最终造成二者的峰值时间差值增大,其最大强化时间晚于腹主动脉约7~8 s,此时间差值较正常人群延长约1~2 s。说明肝硬化患者不仅胰腺血流减少、强化峰值下降,且胰腺的最佳强化时相对滞后。因此,可根据上述血流及强化特点对重点观察胰腺病变的肝硬化患者制定适宜的扫描方案,从而提高胰腺病变的检出,为临床相关诊疗工作提供帮助。

综上,我们利用多层螺旋CT灌注成像技术,对肝硬化背景下的胰腺灌注及胰腺与腹主动脉PV和PT值进行了初步探讨,发现乙肝肝硬化状态下胰周血流再分布,胰腺组织微循环受损,表现为胰腺灌注量及PV值减低,胰腺的最佳强化时间较腹主动脉晚约7~8 s,并较正常人群稍滞后。基于此,可为肝硬化患者胰腺多期增强扫描延迟时间的选择提供一定的理论依据和参考价值。本研究尚存在样本量较小、未进行肝功能分级等不足,且不同注射速率(本研究为5 mL/s)对峰值、PT值及时间差是否存在影响,有待在今后研究中进一步探讨。