基于CiteSpace中国草牧业研究的文献计量分析

韩成吉,王加亭,王国刚

(1.中国农业科学院农业经济与发展研究所,北京100081;2.全国畜牧总站,北京100125)

草牧业是指以饲草资源的保护利用为基础,涵盖草原保护建设、饲草及畜产品生产加工等环节的产业。随着社会经济的快速发展,我国居民的食物消费结构发生了重大变化,其显著特征是口粮消费明显减少、肉蛋奶等动物性食品消费增加。据统计,从20世纪80年代至今,近40年间[1],我国居民年人均口粮消费减少了47%,而人均肉蛋奶等动物性食品消费增加了160%。这就意味着,未来较长一段时间内,伴随畜产品消费上升与粮食消耗的下降,饲料需求将相应增加,因此,我国的粮食安全实质上已演变成饲料粮的安全[2]。另一方面,我国草地资源利用不均衡,在草原地区,草食畜牧业的发展不注重生态保护与生产功能的协调,过牧、过度打草等造成草原生产力低下;而南方草山草坡区,水热资源丰富,牧草生长期长,产草量高,但生产方式落后、生产力低下,草资源开发利用不足,垦草种地问题突出,一些地区草地石漠化严重、水土流失加剧。在这一背景下,发展草牧业引起政府的关注,2015年中央一号文件首次提出草牧业的概念,并明确要求“加快发展草牧业,支持青贮玉米和苜蓿等饲草料种植,开展粮改饲以及种养结合模式试点,促进粮食、经济作物、饲草料三元种植结构协调发展”。同时,学术界的相关研究也不断涌现,学者们围绕草牧业发展理论[3]、发展概况[4]、发展模式[5]和发展潜力[6]等方面开展了大量研究,并取得了较为丰硕的成果,已初步形成了一套理论体系。但是现有研究成果中,缺乏对该领域研究的系统性梳理,对于研究的热点、特征和发展路径尚存认识上的缺失,对于如何更好地推进草牧业发展缺乏足够的认知。因此,及时总结中国草牧业研究的发展脉络,厘清研究现状,进而把握未来研究方向已显得极为必要和迫切。

文献计量分析是描述、评价和预测科学技术现状与发展趋势最直接的方法[7],避免了常规归纳总结文献资料时主观性强、缺乏基于量化方法对文献进行系统总结的缺陷[8]。而文献检索结果显示,目前关于草牧业的文献计量分析尚为鲜见。鉴于此,本研究运用CiteSpace科技文本挖掘及可视化软件,对CNKI数据库中收录的有关草牧业研究方面的文献进行分析,拟解答:1)中国草牧业研究的整体概况如何?2)草牧业的研究热点、演进趋势和研究前沿又呈现怎样的特征?旨在了解当前关于我国草牧业研究的现状和发展趋势,为从事草牧业研究的科技工作者提供参考依据。

1 研究方法与数据来源

1.1 研究方法

文献计量学(bliometrics)是情报学方法论的重要组成部分,最早在1969年由英国情报学家Alan Pritchard首次提出,主要用于科学出版物统计、理论问题发展、老化与序列分析等。到了知识大爆发的现代,文献计量学的应用更加广泛,由传统图书情报学的应用,延伸到科研管理的各个领域[9]。该方法强调采用数学与统计手段来考察文献的外部特征,通过对文献信息进行计量,如文献量(各种出版物,尤以期刊论文和引文居多)、作者数(个人、集体或机构)、词汇数(各种文献标识,其中以叙词居多)等,从而可以定量地描述、评价和预测某一学科领域的发展历程、研究重点以及未来的研究方向。

本研究通过CiteSpace V软件在中国知网(CNKI,China National Knowledge Infrastructure)数据库检索到关于草牧业的相关文献,然后运用软件内置的关于作者、关键词以及机构等的分析运算模型,对样本数据进行共现分析,并绘制出草牧业研究的知识图谱,对其研究动态、发展进程等进行可视化分析,以此来确定草牧业相关研究的学术热点,以期为今后相关研究提供新的思路和参考。

1.2 数据来源

本研究数据来源于CNKI中的核心期刊、中文社会科学引文索引(Chinese Social Sciences Citation Index, CSSCI)和中国科学引文数据库(Chinese Science Citation Database,CSCD),上述数据库集中了相关研究的最前沿、最核心的研究成果,可确保数据的全面性与权威性。为了尽可能避免漏选文献,本研究首先将该领域的专家对草牧业概念的理解或界定进行自然语言分词处理,去除没有实际含义的如“的”、“是”、“和”等助词、连词,得到具有实际意义的关键词频统计,“草牧业”(9次)、“草业”(6次)、“草食”(6次)、“畜牧业”(6次)、“饲草”(5次)、“草原”(4次)、“草畜”(3次),在CNKI中逐次以上述关键词检索文献。在多次尝试后,最终以“草牧业”、“草业”并含“畜牧业”、“草食”并含“畜牧业”、“饲草”并含“畜牧业”和“草原”并含“畜牧业”为摘要、篇名和关键词进行精确匹配检索,数据截止日期2019年12月30日,共获得数据1 582条,对检索结果进行去重、整理,剔除简讯、书评、会议介绍、访谈和征稿通知等不相关数据,最终一共获得适用于本研究的有效数据1 317条。

2 文献数量、作者与机构分析

2.1 文献数量情况分析

本次检索总共得到草牧业研究文献1 317篇,时间范围为1992−2019年,平均每年出版文献的数量约为47篇(图1)。

图1 1992−2019年草牧业研究相关研究年发文量Figure 1 Number of grass-based livestock husbandry research papers published from 1992 to 2019

草牧业的概念虽然是近几年才正式提出,但种草养畜的思想早已有之。按照草牧业研究文献数量变动轨迹来看,可划分为3个阶段,即波动下降期(1992−2000年)、波动发展期(2001−2013年)和快速上升期(2014年至今)。1992−2000年,我国草牧业研究处于刚起步阶段,草地农业[10]和节粮型畜牧业的概念[11]相继提出,1987年国务院在转发全国牧区工作会议纪要的批示中明确提出:“立草为业,发展畜牧,草业先行”的方针[12],草业和畜牧业的结合开始受到专家学者和政府部门的重视,该阶段任继周[10]提出,在耕地上实施引草入田、草田轮作[13],把牧草(含饲用作物)和草食家畜引入农业系统[14],发展土地–植物–动物“三位一体”的现代化综合农业系统;刘起和胡新宏[15]、胡定寰等[16],也对利用我国丰富的草地资源、未利用地开展人工种草,发展节粮型草食畜牧业的潜力进行了初步的探索研究,但该阶段我国还处于改革开放以来经济转型的推进时期[17],资源节约和环境保护的认知有待完善,畜产品消费结构仍受传统消费习惯的影响,草地资源保护性利用和草食畜牧业发展还不充分,理论发展仍需完善,草牧业研究还相对比较沉寂。2001−2013年,为我国草牧业研究的波动发展阶段,进入21世纪,草原地区的生态环境问题得到社会的高度重视,特别是2000年以来,中央政府陆续实施“退牧还草”、“京津风沙源治理”、“草畜平衡”及“禁牧封育”等多个重大生态保护与建设工程[18],此阶段草牧业的相关研究多集中在适应不同地区自然条件的草地建设[19]及生态畜牧业发展的重点、模式和方向[20]等方面的研究,此外,也有学者开始对草畜结合[21]、农业结构调整[22]进行研究。2014年至今为草牧业相关研究的快速发展时期,2014年10月国务院召开的有关研究草原保护建设和畜牧业发展问题的主题会议上,第一次明确提出发展草牧业,将草牧业纳入国民经济统计体系,确立了草牧业在国民经济中的地位。随后,草牧业首次被写入2015年中央一号文件,提出要加快发展草牧业的要求,并在全国12个省区安排37个县开展了草牧业试验试点,在试点引领和示范带动下,全国草牧业呈现加快发展的态势,《关于促进草牧业发展的指导意见》(2016)的具体实施及“乡村振兴战略规划”(2018)、“加快发展粮经饲统筹、大力发展草食畜牧业”战略的提出,进一步促进了草牧业的研究,草牧业研究的理论基础和科技支撑更加坚实,草牧业的发展理论基础、草牧业发展的动力机制等成为草牧业研究的热点[23],此阶段具有代表性的研究成果为方精云、侯向阳等对草牧业理论体系[3]、草牧业提质增效的驱动要素[24]等研究。

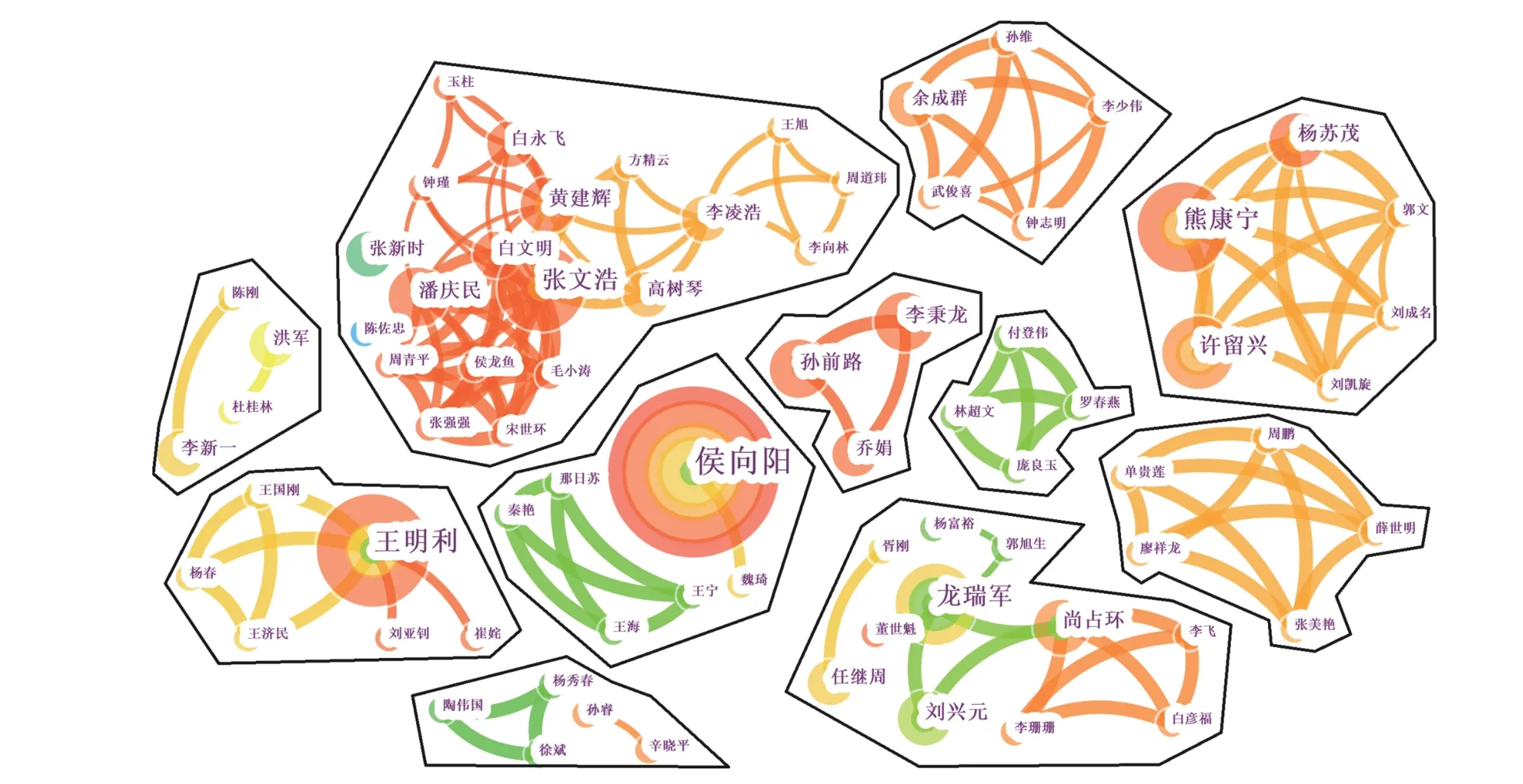

图2 1992−2019年草牧业主要研究发文作者团队图谱Figure2 Map of main team of grass-based livestock husbandry research from 1992 to 2019

2.2 作者分析

利用CiteSpace中作者合作网络分析(Co-author)功能对所有发文作者进行分析,通过分析得到了1992–2019年节点数量为128,合作关系为156,密度为0.019 2的作者合作网络(图2)。图中节点的大小反映了作者的出现频次,节点之间的连线代表作者之间的合作关系或者隶属于某个机构。从合作角度来看,草牧业研究形成了11个作者合作网络。多数作者合作关系主要为团队内部之间,而不同团队之间的合作关系较为微弱,造成此现象的原因主要受制于地域、学缘关系。

按照发文量排名统计(表1),草牧业研究发文量在4篇及以上(排位前5)的有15人,占发文作者总数的11.7%,其中侯向阳发文数最多,发文数量为12篇,另外,发文数量前5位作者发文量占到所有作者发文总量的6.2%。表明中国草牧业研究核心作者队伍正初步形成,规模有待扩大,核心作者相关研究奠定了草牧业研究的学科基础,特别是草学、生态学和畜牧业经济等学科领军科学家,如任继周、方精云、侯向阳、王明利等,对草牧业理论体系建立与发展、指导草牧业实践做出了突出贡献。

2.3 机构分析

基于CiteSpace中机构合作网络分析功能,对1317篇文献的发文机构进行分析,得到1992−2019年节点数量为99,合作关系为79,密度为0.016 3的机构合作网络(图3)。根据发文数量来看(表1),中国农业科学院草原研究所、中国科学院植物研究所、兰州大学草地农业科技学院、中国科学院地理科学与资源研究所、内蒙古农业大学经济管理学院和内蒙古农业大学生态环境学院发文数位居前5,发文量

在5篇以上的机构有15家,占据机构总数的15.2%,这说明草牧业研究机构相对集中,而不同研究机构间研究领域也存在较大差异。例如,中国科学院植物研究所作为我国植物学科研究机构,承担着大量植物基础研究和前沿问题研究,对我国饲草作物优质高产、草地保护及草地资源可持续利用做出了突出贡献;中国农业科学院农业经济与发展研究所对农业经济研究由来已久,对牧草产业经济、畜牧业经济研究也有较为深厚的积累;贵州师范大学喀斯特研究院立足南方石漠化地区的实际情况,在生态养殖、饲草种植及土地利用等方面开展了针对性研究。

表1 1992−2019年草牧业研究发文篇数4篇及以上的作者及其机构(前5位)Table 1 Authorswho published more than five articlesrelated to grass-based livestock husbandry from 1992 to 2019 and their affiliations(top five)

图3 1992−2019年草牧业主要研究发文机构图谱Figure 3 Map of main research and issuance institutionsof grass-based livestock husbandry from 1992 to 2019

草牧业研究发文前十的机构分布在北京、内蒙古、甘肃、陕西和贵州5个地区。其中17家发文前十(含并列)的机构,北京占了7家,分别是中国科学院植物研究所(22篇)、中国科学院地理科学与资源研究所(16篇)、中国农业科学院农业经济与发展研究所(11篇)、中国科学院大学(11篇)、中国农业科学院农业资源与农业区划研究所(7篇)、中国农业大学动物科技学院(7篇)、全国畜牧总站(5篇);内蒙古有5家,分别是中国农业科学院草原研究所(24篇)、内蒙古农业大学经济管理学院(16篇)、内蒙古农业大学生态环境学院(14篇)、内蒙古大学经济管理学院(5篇)、内蒙古大学生命科学学院(5篇);甘肃有3家,分别为兰州大学草地农业科技学院(20篇)、甘肃农业大学经济管理学院(7篇)、甘肃农业大学草业学院(6篇);陕西和贵州各有1家,分别为西北农林科技大学动物科技学院(5篇)、贵州师范大学喀斯特研究院(10篇)。以上机构或位于传统牧区,草业和畜牧业研究实力雄厚,例如传统牧区集中了兰州大学、甘肃农业大学、中国农业科学院草原研究所等高校及科研院所,其中兰州大学拥有我国草业领域目前唯一的草地农业生态系统国家重点实验室(2011年获批),甘肃农业大学是全国最早开展草业科学人才培养与科学研究的基地之一;或是位于北京的中央直属高校和国家级科研院,作为国家农业科技的重要窗口,具有较好的前沿视野,在政策探索上往往先走一步,起到引导作用。

3 研究热点分析

3.1 研究热点及代表性文献分析

选择CiteSpace中的“Keyword”节点,以Top50为筛选策略,获得247个研究热点,693条连线,密度为0.022 8的共词网络(图4)。在此基础上,对共词网络进行聚类,以期发掘出草牧业研究的热点领域。聚类标识为自动抽词产生,可以客观地反映草牧业领域的研究热点,但往往呈现出明显的具体化特征,难以直观反映研究热点[25]。鉴于此,本研究通过综合考虑关键词的数量、频次与中介中心性,以及聚类中文献所涉及的主题,其中,中介中心性表达的是主题词在整个网络中起连接作用的程度,可反映出该研究领域的影响力,基于以上进一步归纳总结出三大主要研究热点:畜牧业发展与草地/草原生态环境保护研究草原资源开发利用、草牧业生产技术研究、草牧业可持续发展研究。需要说明的是,由于从CNKI数据库下载后的文献没有提供被引量数据,从而无法应用到CiteSpace进行共引分析。因此,在代表性文献的选择上,本研究以CiteSpace提取出的文献为基础,结合CNKI网站显示的被引量数据,确立了如下入选策略:首先选取关键词提取数最高的文献,其次选取被引量排名靠前的文献,最后选取出版时间相对较新的文献[26]。

图4 草牧业共词网络(频次≥10)和关键词聚类图谱Figure 4 Co-occurrence (Count ≥10)and clustering map of keywords related to grass-based livestock husbandry

3.1.1 畜牧业发展与草地/草原生态环境保护研究

以关键词“畜牧业发展”与“草地/草原生态环境保护研究”选取的代表性文献(表2)显示,全部关键词频数之和高达655次,中介中心性之和亦达到1.25,在三大研究热点中均位居第一,表明该研究热点是草牧业研究中重要的研究方向,且较为重视畜牧业发展过程中草地、草原的生态环境保护。该研究热点聚焦于两个研究方向:1)畜牧业发展研究。例如,史照林[27]针对发展畜牧业造成的环境污染,提出了畜牧业可持续发展的概念,并运用综合指数法定量评价我国畜牧业发展的持续性。2)草地/草原生态环境保护研究。例如,李绍良等[28]和杨艳等[29]发现超载过牧是造成草地退化的主要原因;刘兴元等[30]为遏制草地退化趋势,提出建立草地生态补偿机制,消除草地资源不合理的开发利用行为。

表2 畜牧业发展与草地/草原生态环境保护研究的关键词与代表性文献Table 2 Keywordsand representative literature of research on animal husbandry development and grassland and steppe resourcedevelopment and utilization

3.1.2 草牧业生产技术研究

以关键词“草牧业生产技术研究”选取的研究热点与代表性文献(表3)显示,全部关键词频数之和为128次,中介中心性之和亦达到了0.42。该研究热点较关注以饲草种植、草食畜禽养殖以及衍生出的草畜平衡评价等相关技术的研究。总体而言,该研究热点可划分为3个主要研究方向:1)饲草种植技术及相关研究。例如,徐斌等[34]、杨秀春等[35]和张凯等[36]利用遥感技术对我国主要草原省区的产草量进行了系统估算,为草原资源合理利用提供了重要依据;张美艳等[37]根据高寒草地的自然特性,开展了燕麦品种的引种适应性评价。2)草食家畜养殖技术及相关研究。例如,吴敏等[38]针对我国鹅业发展迅速,但面临成本攀升、良种退化、污染突出等制约因素,提出促进鹅业发展的对策建议。3)草畜平衡技术及相关研究。例如,杨博等[39]通过建立以代谢能为指标的草畜平衡评价方法,提出改善草畜平衡的途径和策略。

3.1.3 草牧业可持续发展研究。

选取“草牧业可持续发展研究”关键词与代表性文献(表4)显示,该研究热点聚焦于草牧业及相关产业发展中的可持续发展问题。例如,针对天然草地粗放利用引起的生态环境退化等问题,分别从政策、转变生产方式、制度保障等方面提出推动草牧业可持续发展的对策[46-48]。在应对气候变化背景下,将温室气体排放量纳入到草食畜牧业全要素生产率(TFP)研究中,分析温室气体排放约束下我国草食畜牧业TFP变化[49]。但由于“草牧业”概念提出的时间比较晚,如侯向阳[50]聚焦于草牧业发展理论的研究,草牧业可持续发展研究方兴未艾[23]。

3.2 研究热点的阶段性演进分析

本研究以研究热点受关注程度(关键词频≥ 5)或影响程度(关键词中介中心性≥0.1)为标准,结合关键词之间的语义关系,按照时间线将草牧业的研究热点划分为如下3个阶段(图5),图中圆形大小代表中介中心性,即重要程度,描述圆形的文字分别代表关键词名称、出现次数和中介中心性。

第一阶段(1992−1998年):研究热点为草地/草原资源利用与畜牧业发展。由“畜牧业”、“牧业”、“草地畜牧业”、“草食家畜”、“草原”、“草地”、“草业”等关键词可以发现,草地/草原畜牧业发展是这一时期的研究热点。这与该时期的农业政策有关。具体而言,1991年4月,第七届全国人民代表大会第四次会议通过《中华人民共和国国民经济和社会发展十年规划和第八个五年计划纲要》,其中要求“改造和建设草原”、“加强自然资源和环境保护,珍惜和合理开发利用土地、水、森林、草地和各种矿产资源”,“积极发展食草型、节粮型畜禽”,“加速开发南方草坡,抓紧北方牧区草原建设,切实保护和合理利用草地资源,积极发展草原畜牧业。综合开发饲料资源,扩大饲料工业生产能力”。由此,一些学者围绕“草地资源”利用、“节粮型”畜牧业等主题进行了研究。在草原建设方面取得了不俗成绩之后,1996年3月通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》明确提出“加强草原建设,加快建设畜产品基地,促进畜牧业发展”,由此引起了一些学者对“草原畜牧业”的关注。

第二阶段(1999−2013年):研究热点为草地生态保护与可持续发展。由图5中的“可持续发展”、“草地退化”、“草原生态”等关键词可以看出,相较于第一阶段,这一阶段对草牧业及相关研究由过去关注“草地/草原”资源的开发利用和“畜牧业”发展,转而更加关注草地/草原畜牧业发展过程中的生态环境问题。可能的解释是,进入21世纪后的可持续发展问题得到了全世界范围内的广泛关注,在这一时期,国际上应对气候变化与可持续发展的《京都议定书》和《联合国千年宣言》分别于1997年和2000年通过,草地生态保护、提高草地的碳汇能力得到了世界各国的重视。中国政府也越来越关注可持续发展和草地生态保护,2001年3月,第九届全国人大四次会议通过“十五”计划纲要,将实施可持续发展战略置于重要地位,完成了从确立到全面推进可持续发展战略历史性进程,并先后颁布《关于加强草原保护与建设的若干意见》、《草畜平衡管理办法》、《关于进一步完善退牧还草政策实施若干意见》等政策文件,这一时期出现的关键词如“草原生态”、“草畜平衡”亦印证了学者们对草地生态保护的关注。

表4 草牧业可持续发展研究的关键词与代表性文献Table 4 Keywordsand representativeliteratureof thesustainable development of grass-based livestock husbandry

第三阶段(2014至今):研究热点为草牧业及相关产业发展与转型升级。从图5呈现的关键词可以看出,这一阶段的研究热点表现为对结构性调整的关注,包括“牧民增收”、“政策评价”、“产业升级”等。这与该时期的农业政策有关,2015年,党中央国务院做出调结构转方式、推进农业供给侧结构性改革的重要部署。农业农村部把农业结构调整、发展草牧业作为推进农业供给侧结构性改革的重要任务,先后出台了《关于做好草牧业工作的意见》、《关于北方农牧交错带农业结构调整的指导意见》和《草食畜牧业发展规划》等文件,政策效果显著,在饲草生产、草食家畜生产和农民增收等方面取得了显著进展,该阶段的关键词也反映出,目前草牧业研究更加关注提质增效和转型发展。由此引起了学者对“草牧业”及相关产业“政策评价”的关注。

3.3 前沿分析

图5 草牧业研究热点的阶段性演进Figure 5 Phased evolution of research hotspotsin grass-based livestock husbandry

通过分析研究前沿趋势,可以更好地把握最新研究动态,找准今后研究动向。本研究利用CiteSpace软件中突变监测分析方法,得到草牧业研究关键词共现网络突现词(即发表文献中骤增的关键术语),并由此确定草牧业研究的前沿领域。表5列出了草牧业研究的突现词。

表5 草牧业研究的突现词Table 5 Strength wordsin grass-based livestock husbandry research

中国草牧业研究突现词数量为11个,突现强度最高达9.813 6,最低为3.587 7,平均值为5.670 1(表5)。1992−1995、1994−2002和1997−2007年关键词变化率最高的分别是“草食家畜”、“家畜”和“草原”,说明在该阶段内,立草为业、利用农副产品资源,发展草食家畜是重要的前沿研究领域,以上突现词基本上与前文演化路径中的第一阶段对应。2000年后,随着可持续发展理念和草地保护深入人心,“可持续发展”、“天然草场”、“牧草”、“草畜平衡”和“气候变化”等关键词成为突现词,以上突现词基本上与前文中演化路径的第二阶段对应,其中“可持续发展”的影响周期在所有突现词中最长,为12年;“草畜平衡”是延续至今的突现词。一方面,随着畜牧业的迅速发展,大量养殖排放造成了环境污染,引起了各界关注;另一方面农民作为理性经济人,养殖过程中的超载过牧现象普遍存在,因此,“可持续发展”、“草畜平衡”成为这一时期的突现词,既反映了草牧业研究重心的转变,也体现了生态环境约束下对草牧业发展问题不断深化探索的趋势。2014年以后,“草牧业”、“草食畜牧业”成为这一时期的突现词,并延续至今,其中“草牧业”研究,不仅是出现时间最晚的突现词,也是强度最强(9.813 6)的突现词,这两个关键词的突现度和突现的时间节点来看,草牧业研究紧跟国家方针政策,具有明显的政策导向性。在这一阶段,草牧业的概念正式提出,草牧业的理论基础更加夯实,草牧业发展进入了新时期,与之前的草牧业不同,新时期的草牧业没有草业和牧业谁主谁副的问题[10],两者的进一步融合,有助于改变以往草畜脱节问题,提升产业化水平。目前,我国正处于消费结构、农业结构、草原功能结构和农村人口结构等调整的关键时期,结合该阶段的关键词,未来研究应在草食畜产品有效供给、种植结构“三元”调整、草原生产向生态转变背景下草牧业布局研究以及发展草牧业促进农牧民增收增效等方面予以关注。

4 结论

本研究以CNKI数据库中收录的1 317篇文献为研究对象,借助文献计量学分析方法,运用CitesSpace信息可视化软件,对中国草牧业的相关研究的发展脉络进行了较为科学、系统的梳理与归纳。通过计量分析发现:从发文时间上来看,我国草牧业研究发文数量经历了“波动下降期→波动发展期→快速上升期”3个阶段,不同时间段所研究的重点不同。从核心作者和团队看,侯向阳、王明利、张文浩和任继周等是草牧业研究的核心作者,并形成了中国农业科学院草原研究所、中国农业科学院农业经济与发展研究所、中国科学院植物所和兰州大学草地农业科技学院等核心研究团队,各团队内部之间合作关系较为密切,不同团队之间受地域、学缘等因素影响,联系强度,合作关系较弱,跨区域和跨部门的合作有待增强。从研究热点来看,中国草牧业研究的热点主要聚焦于畜牧业发展与草地/草原生态环境保护研究、草牧业生产技术研究和草牧业可持续发展研究3个方面。从时间维度来看,研究热点从一开始聚焦于草、畜生产的几个方向,随着研究的深入,转而更加关注草地/草原畜牧业发展过程中的生态环境问题,现阶段表现出关注结构性调整。从研究前沿来看,突现词的阶段性特征基本上与关键词演化路径相一致,紧跟国家方针政策,具有明显的政策导向性,其中“草牧业”研究,不仅是出现时间最晚的突现词,也是强度最强的突现词。

分析显示,草牧业及相关研究正不断坚实,从基础性生产研究到关注生态环境保护,再到结构性调整研究均有所突破,为未来草牧业研究深化的奠定了基础。然而,国内的草牧业研究仍处于起步阶段,未来草牧业研究还应该着重关注:

1)草牧业研究应加强区域的、特性的草牧业实证研究。我国幅员辽阔、气候多样、物种丰富,各地发展草牧业的资源禀赋、市场需求、生产基础和保障能力都不一样,如何选择适应区域经济–社会–环境特征的草牧业发展模式,需要在农业结构调整分区和初步布局的基础上,统筹考虑各区域资源、产业、技术、市场等因素,扎实推进区域性的、特色的草牧业发展适应性与路径实证研究。

2)草牧业研究应该充分借鉴、吸收其他学科的理念和方法。草牧业作为新兴的研究领域,多学科交融趋势明显,结合了草业科学、生态学、地理科学、系统科学、农业经济和产业经济学等诸多学科,具有研究对象的复杂性、研究问题的综合性以及研究方法的集成性的特点。未来草牧业研究需加强研究领域的拓展及延伸、研究前沿的多元化探索,从而完善我国草牧业研究的研究脉络与知识体系。