生态有机肥配施对滨海盐渍化土壤性质和玉米产量的影响

张晓东,鲁雪林,吴哲,王秀萍*,刘广明,陶树明,刘雅辉,韩建均

(1.河北省农林科学院滨海农业研究所,河北 唐山 063200;2.中国科学院南京土壤研究所,江苏 南京 210008;3.北京中耕绿洲生态科技有限公司,北京 100070;4.北京本农科技发展有限公司,北京100176)

受陆海交替作用的影响,滨海盐碱地土壤盐碱含量高、结构性差、养分贫瘠,种植作物产量低,严重制约着滨海土地资源质量的提升与农业的高效利用[1,2]。我国滨海盐碱地资源丰富,面积达9 913万hm2,是重要的后备土地资源。2011年李振声院士提出“建设渤海粮仓”,挖掘中低产田的增产潜力,以保障我国粮食总产持续稳定增长[3]。沧州滨海区是“渤海粮仓科技示范工程”的重要示范区,地处环渤海腹地,是历史上主要的盐碱区。该区土壤盐渍化程度高,含盐量一般为0.112%~1.67%,高者达3%以上,pH值一般在8.0以上;中低产田和盐碱荒地面积大,规模为30.44万hm2,占环渤海盐碱地总面积的近1/3,占河北省盐碱地总面积的82.48%[4];粮食单产水平低,增产潜力大。经过多年治理,虽然障碍盐碱地规模有所减少、程度有所降低,但治理率不足13%;加上滨海盐渍化土壤受海水侵蚀的影响,低下水位低、矿化度高,返盐严重,导致作物产量低且不稳,生产可持续性差。据沧州市主要粮食生产状况分析,近年来该区玉米单产和总产均出现下跌趋势,严重影响了区域经济的可持续发展[5]。

在滨海盐渍化地区进行粮食生产,一方面要选用耐盐作物品种,同时还要提升土壤质量,培育相应的土壤肥力,以支撑作物的生产能力[6]。国内外科研工作者在滨海盐碱地治理与利用的理论研究(滨海盐碱地土壤盐分组成、空间分布特征、养分特征和生物特性)[7]、综合治理技术开发(台田降水、开沟洗盐、地下隔离、地上覆盖、套种绿肥等)[8]和改良物料材料选择(增施酸性无机肥、有机肥、磷石膏、有机无机复合物料等)[9]等方面进行了大量工作,在降低土壤含盐量、提高土壤肥力、增加提高粮食产量方面取得了良好成效。其中,有机物料具有环境友好、可持续性强的特点,越来越受到人们的关注[9,10]。研究表明,施用有机肥能够显著提高土壤有机质和速效养分含量,改善土壤结构,减少地面水分蒸发,抑制水盐向上运行,加速水盐向下淋洗,显著增加作物产量[10];施用生物有机肥能够有效提高土壤微生物数量和土壤酶活性,促进养分循环与释放,缓解高pH值和EC(电导率)值等土壤理化参数,从根本上提升盐碱土质量,改善盐碱地土壤营养贫乏的现状[11];秸秆还田能够降低土壤含盐量,提高土壤养分含量,芦苇秸秆还田在降低盐碱土pH值方面效果显著[12];菌肥与有机肥配施能够显著降低滨海盐碱地土壤的含盐量、pH值和钠吸附比,改善盐碱地土壤肥力,增加盐碱地土壤微生物量数量,提高作物产量[13,14]。

玉米耐盐碱能力较强,且生长期正处于雨季,是滨海盐碱地区主要的粮食作物。玉米生长期短,但生物量大,因此对养分需求较多[15]。而盐渍土壤结构不合理、养分贫瘠,化肥施用后又很快溶解为离子,使得盐害叠加,易对种苗造成盐害,导致作物产量低且不稳。芦苇秸秆不仅在滨海区取材便利,而且质地坚硬,能降低土壤容重和含盐量,提高土壤N、P、K和有机质含量,从而提高土壤肥力[16]。以沧州地区典型的盐碱障碍耕地为研究对象,选择芦苇秸秆、有机肥和生物有机肥作为生物有机物料,研究3种物料不同用量配施对滨海盐渍化土壤脱盐降碱、肥力提高以及作物增产的效应,旨为构建滨海盐碱障碍耕地适宜的培肥改土增产技术体系,并实现区域盐渍化土壤资源的可持续利用,从而促进区域经济的进一步发展。

1 材料与方法

1.1 试验区基本情况

试验在沧州市南大港开发区进行。该区地处东经117°39′、北纬38°42′,属暖温带半湿润大陆性季风气候,年平均气温14.01℃;地下水埋深常年在0.8~1.7 m,多为咸水,淡水资源极度匮乏,属于旱作雨养区。试验地土壤质地属粉砂壤质,容重1.49 g/cm3,pH值8.3~8.4,含盐量0.37%~0.48%,基础养分含量为有机质0.258%、有效磷27.27 mg/kg、碱解氮21 mg/kg、速效钾800.88 mg/kg,土壤特性表现为缺氮、少磷、有机质低,整体土壤养分水平低。土壤盐渍化严重,地下水位浅、矿化度高,淡水资源短缺,导致该区作物产量低,主要粮食作物小麦产量水平在4.5 t/hm2以下,玉米产量水平低于沧州市的平均水平(6.0 t/hm2)[17]。

试验于2019年6月27日开始,2020年11月结束。该区域2019年、2020年的日照时数分别为2 603.4和2 384.4 h;≥10℃积温分别为4 943.1和4 942.5℃;降水量分别为556.6和735.2 mm,降水集中在七八月(图1),分别占全年降水量的76.6%和76.35%。

图1 试验区2019~2020年的逐月降水量Fig.1 Monthly precipitation of experimental area from 2019 to 2020

1.2 试验材料

试验玉米品种为郑单958。

试验生物有机物料有芦苇秸秆、有机肥和生物有机肥3种。其中,芦苇秸秆为当地野生芦苇秸秆粉碎而成的长3~4 cm的短节;有机肥采用腐熟的干牛粪,有机质含量≥56%;生物有机肥由北京中耕绿洲生态科技有限公司提供,有效活菌数≥0.20亿个/g,有机质含量≥40%。

1.3 试验方法

1.3.1 试验设计 选择芦苇秸秆、有机肥和生物有机肥作为改良土壤的物料,其施用量均设3个水平(表1)。采用三因素三水平的L9(33)正交试验设计(表2),所有试验小区均一次性基施三元复合肥(N、P2O5、K2O含量均为15%)600 kg/hm2,拔节至穗分化期追施尿素375 kg/hm2。2019年平整土地后,依次均匀撒施3种物料作为改良物料,然后浅耕20~30 cm。小区面积10.8 m2(1.2 m×9.0 m),随机区组排列,3次重复。

表1 3种生物有机物料不同水平的施用量Table 1 Different application levels of three kinds of biological organic materials

表2 基于L9(33)的正交试验设计Table 2 L9(33) orthogonal experimental design

玉米采取起大垄栽培,每垄种植3行,垄高15 cm,垄间距60 cm,穴播,4粒/穴,穴距40 cm;灌溉方式为滴灌,灌溉水矿化度为1.6 g/L,结合追肥进行滴灌。其他田间管理同常规。

1.3.2 测定项目与方法

1.3.2.1 土壤性状。分别在玉米种植前和收获后,每小区均采用“S”型取样法选择5个点位,用土钻法分层(0~20、20~40、40~60 cm)钻土,将同层土壤混匀作为该小区的土样,进行土壤性状指标的测定。其中,土壤含盐量测定采用土水质量比1∶5电导法;pH值测定采用土水质量比1∶5电位法;有机质含量测定采用重络酸钾氧化-容量法;碱解氮含量测定采用碱解扩散法;速效磷含量测定采用碳酸氢钠浸提-钼锑抗比色法;脲酶活性测定采用靛酚比色法,以24 h后1 g土壤(干土)含有的NH3-N质量表示,单位为mg/(g·d);蔗糖酶活性测定采用3,5-二硝基水杨酸比色法,以24 h后1 g干土生成的葡萄糖质量表示,单位为mg/(g·d);过氧化氢酶活性测定采用高锰酸钾滴定法,以1 g干土消耗的0.002 mol/L高锰酸钾体积数表示,单位为mL/g。

1.3.2.2 玉米产量。玉米收获期,全小区收获测产。

1.3.3 土壤质量综合评价方法 通过主成分-隶属函数法,对各改良物料进行应用效应的综合评价。

1.3.4 数据分析 使用Microsoft Excel 2010软件进行数据整理,利用SPSS 19.0软件进行Duncan(D)多重比对显著性分析和主成分分析,采用Origin 8.0软件做图。

2 结果与分析

2.1 生物有机物料配施对收获期土壤性状的影响

2.1.1 对土壤含盐量和pH值的影响 无论是原土(CK)还是生物有机物料配施处理,土壤含盐量均随土壤深度的增加而逐渐降低,均以0~20 cm耕层土壤含盐量最高(图2)。究其原因,与当季降水量少有关。试验年度逐月降水量图显示,10月降水量几乎为0,淋盐效果弱,而水分蒸发相对较强,导致0~20 cm表层土壤盐分积累,土壤盐渍化特征明显。

图2 生物有机物料配施对0~60 cm剖面土壤含盐量的影响Fig.2 Effects of combined application of biological organic materials on soil salt content in soil profile of 0-60 cm layer

生物有机物料配施处理的各层土壤含盐量和pH值均<CK;但不同用量物料配施对各层土壤含盐量和pH值的影响程度不同,其中对0~20 cm土壤含盐量影响较大、对40~60 cm土壤含盐量影响最小,对各层土壤的pH值影响规律性不强(图3)。表明不同用量的芦苇秸秆、有机肥和生物有机肥配施均能够降低0~60 cm剖面土壤的盐渍化程度,其中对耕层土壤含盐量的调控作用最大。生物有机物料配施后,0~20 cm耕层土壤的含盐量由初始值0.42%降至0.14%~0.25%,其中T2、T3和T7处理效果较好,三者土壤含盐量均达到了0.2%以下,盐渍化土级别由强降至轻度,其中最高降盐幅度达57.14%;pH值由初始值8.35降至8.05~8.29,最高降幅为2.64%(表3)。可以看出,不同用量的芦苇秸秆、有机肥和生物有机肥配施均能够有效降低0~20 cm耕层土壤的盐碱化程度,达到一般耐盐碱作物可以正常生长的盐碱水平(0.2%~0.3%),其中T2、T3和T7处理降盐效果更好。

图3 生物有机物料配施对0~60 cm剖面土壤pH值的影响Fig.3 Effects of combined application of biological organic materials on pH value in soil profile of 0-60 cm layer

2.1.2 对土壤养分含量的影响 生物有机物料配施处理的土壤有机质、碱解氮和速效磷含量均显著>CK(P<0.05);但不同用量物料配施对土壤各养分含量的影响程度不同,其中对有机质含量影响最大。表明不同用量的芦苇秸秆、有机肥和生物有机肥配施均能够明显提高土壤的有机质、碱解氮和速效磷含量,尤其是提高有机质含量效果更好。生物有机物料配施后,土壤有机质含量由初始值0.258%增至0.534%~0.821%,增幅为1.07~2.18倍,其中T3处理效果最好、T9处理效果次之,提升幅度分别为2.18倍和1.98倍;碱解氮含量由初始值21.00 mg/kg增至42.2~72.5 mg/kg,增幅为1.00~2.45倍,除T9处理外其他处理之间均无差异,其中T1~T4处理效果较好,提升幅度为2.25~2.45倍;速效磷含量由初始值27.27 mg/kg增至34.3~55.5 mg/kg,增幅为0.26~1.04倍,其中T1和T5处理效果较好,增幅达到1.00~1.04倍。

综上分析可以看出,在滨海盐渍化地区,将芦苇秸秆、有机肥和生物有机肥配施作为基肥施入,不仅可明显促进耕层土壤中盐分离子淋洗,降低土壤pH值,还可明显提高土壤有机质、碱解氮和速效磷含量,提升土壤养分级别1~2级,从而有效解决滨海盐渍化土壤缺氮、少磷、有机质低的状况。以降盐和提高有机质含量为主要改良目标时,T3处理效果最好,该处理下土壤含盐量为0.18%,土壤有机质含量为0.821%(最高)。

2.1.3 对土壤酶活性的影响 土壤质量不仅与土壤理化性质有关,还与土壤生物学性质紧密相关[18]。土壤酶含量是土壤生物学活性的综合表现,体现了土壤的综合肥力特征及其变化状况,是评价土壤肥力水平的重要指标[19]。其中,土壤脲酶活性反映了土壤的供氮能力;蔗糖酶活性反映了土壤有机碳积累与分解的转化规律;过氧化氢酶活性反映了土壤的呼吸强度[20]。

表3 生物有机物料配施对土壤性状的影响Table 3 Effects of combined application of biological organic materials on soil properties

生物有机物料配施处理的土壤脲酶、蔗糖酶和过氧化氢酶活性均>CK;但不同用量物料配施对各土壤酶活性的影响程度均较大。生物有机物料配施后,土壤脲酶活性以T3处理最高,较CK〔0.16 mg/(g·d)〕增加了1.85倍,且与其他处理差异也均达到了显著水平;蔗糖酶活性以T5、T3和T9处理较高,三者差异不显著,较CK〔6.54 mg/(g·d)〕提高了77.6%~115%;过氧化氢酶活性以T8处理最高,其次是T6、T3、T7、T2和T4处理,六者差异不显著,较CK(2.91 mL/g)提高了21.4%~50%(表4)。可以看出,不同用量的芦苇秸秆、有机肥和生物有机肥配施均能够提高盐碱地土壤脲酶、蔗糖酶和过氧化氢酶的活性,其中对脲酶活性影响最大。总体来看,T3处理效果最好,该处理下,土壤脲酶活性〔0.457 mg/(g·d)〕最高,蔗糖酶活性〔13.07 mg/(g·d)〕和过氧化氢酶活性(4.370 mL/g)较高且均与其指标最高值差异不显著。

表4 生物有机物料配施对土壤酶活性的影响Table 4 Effects of combined application of biologidal organic materials on soil enzyme activities

2.2 生物有机物料配施对玉米产量的影响

生物有机物料配施处理的玉米产量为8 843.39~12 089.39 kg/hm2,均>当地目前玉米平均产量水平7 500 kg/hm2,增产幅度为17.91%~61.19%;但不同用量物料配施对玉米产量影响较大(P<0.05),其中T3处理产量最高(图4)。表明不同用量的芦苇秸秆、有机肥和生物有机肥配施均能够提高玉米产量,其中T3处理效果最好,该处理下玉米产量达到12 089.39 kg/hm2,较最低产量处理(T8)增产36.71%,效果明显。

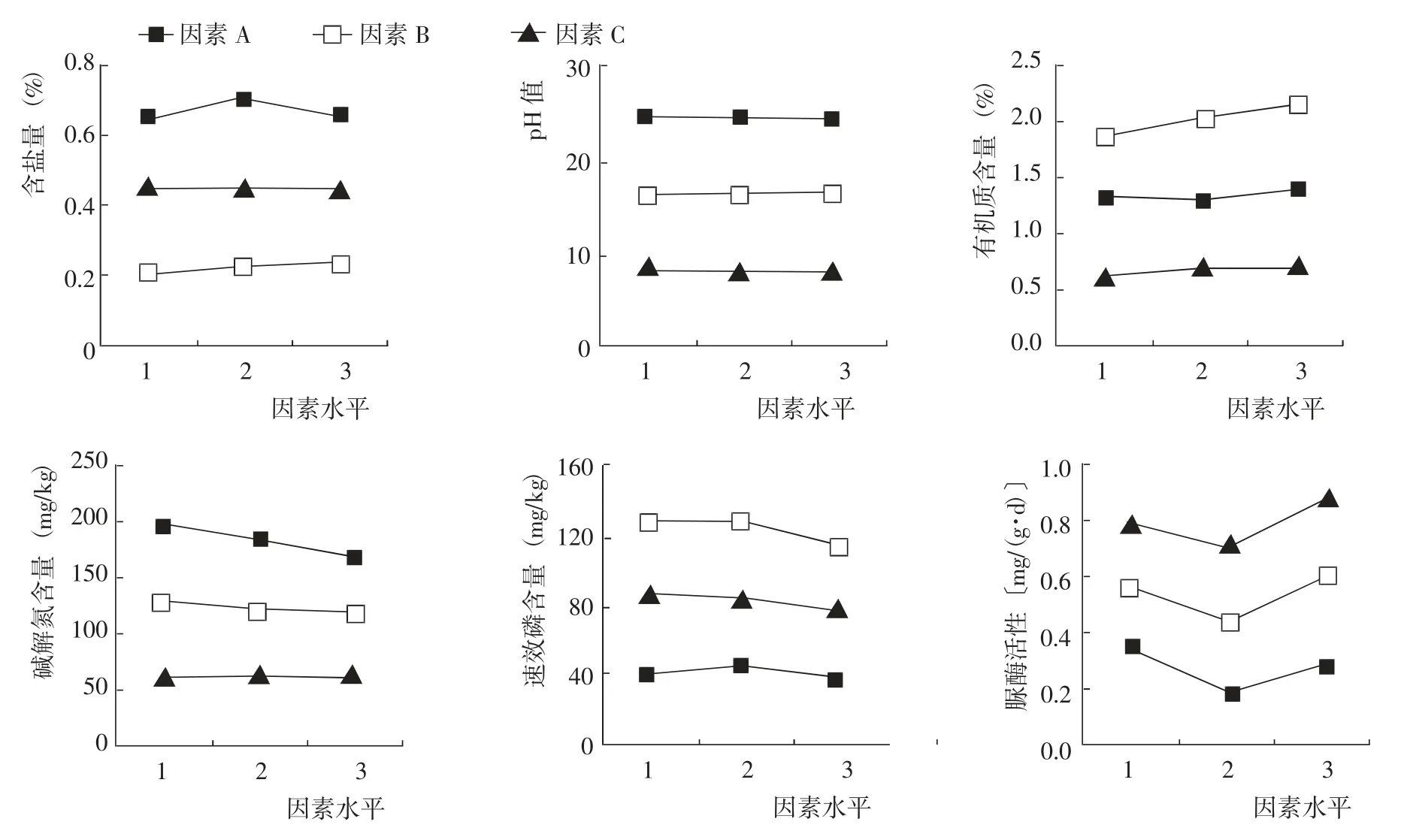

2.3 影响土壤性状和产量的因子分析

图5 生物有机物料因素水平对土壤性状的影响力Fig.5 Impact of biological organic materials levels on soil properties

2.3.1 影响土壤性状的因子分析 极差分析结果(图5)显示,不同物料对土壤各性状的影响顺序不同,其中,对土壤含盐量影响的因素顺序为A>C>B,指标值随着因素A施用量的增加呈先上升后降低的变化;对pH值影响的因素顺序为A>B>C,但不同施用量处理之间指标值差异均不显著;对有机质含量影响的因素顺序为B>A>C,指标值随着因素B施用量的增加而逐渐增加;对碱解氮含量影响的因素顺序为A>B>C,指标值随着因素A施用量的增加而逐渐降低;对速效磷含量影响的因素顺序为B>C>A,指标值随着因素B施用量的增加而逐渐降低;对土壤主要生物学性质指标土壤脲酶活性影响的因素顺序为C>B>A,指标值随着因素C施用量的增加呈先降低后升高的变化。可以看出,芦苇秸秆主要在土壤脱盐、降低pH值、提升碱解氮含量方面起关键作用;有机肥主要在提升土壤有机质和速效磷含量方面起关键作用;生物有机肥主要在提高土壤脲酶活性方面起关键作用。

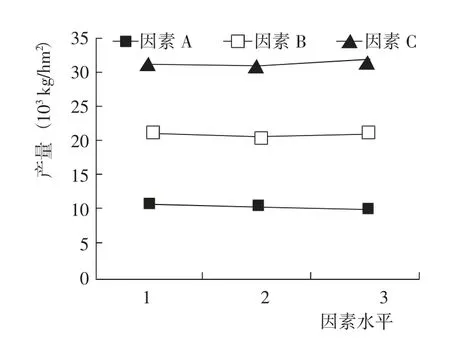

图6 生物有机物料因子对玉米产量的影响力Fig.6 Impact of biological organic materials levels on maize yield

2.3.2 影响玉米产量的因子分析 极差分析结果(图6)显示,各物料因素对玉米产量的影响顺序为C>B>A,指标值随着因素C和B施用量的增加而增加。说明生物有机肥和有机肥对玉米增产的作用高于芦苇秸秆,玉米产量随着生物有机肥和有机肥施用量的增加而提高。

2.4 基于主成分-隶属函数的生物有机物料配比综合评价

土壤性质的综合评价值反映了各处理改良土壤性质的效果,数值越大,表明对土壤性质的改良效果越好。采取主成分提取可得到4个主成分,其总的方差贡献率为89.16%(表5),也就是说,这4个主成分能够解释原来9个原始变量所包含信息的89.16%。基于主成分-隶属函数的生物有机物料综合评价结果(表6)显示,T3处理综合得分最高,表明该处理对土壤性质改良效果最优。

表5 主成分提取成分表Table 5 Total variance of extractions for PCA analysis

表6 主成分隶属函数综合评价值Table 6 PCA-membership function values

3 结论与讨论

滨海盐渍化地区土壤盐碱程度高、结构性差、养分含量低是限制区域作物产量提升的主要障碍因素,因此,改良盐碱土理化性状、提高耕地质量对滨海盐碱地农业可持续发展意义重大[21]。有机物料改良是一种可持续性强、生态环境友好的措施[22]。芦苇秸秆是滨海区自然生长、再生性强、对盐碱地有较好改良效果的有机物料[12];生物有机肥具有降低土壤pH值和电导率,有效提高土壤酶活和微生物生物量,增加有机质和有效磷含量等作用;有机肥是提高盐碱地有机质的重要肥料。以芦苇秸秆、有机肥和生物有机肥为生物有机物料,探究不同用量的3种物料配施对滨海盐碱土障碍因子的削减作用,确立合理、高效的利用模式,可以为解决滨海区作物低产问题提供可靠技术与理论支撑。结果表明,有机物料配施初期主要对0~20 cm耕层土壤性状改良产生效果;芦苇秸秆在降低耕层土壤盐分和pH值,提高碱解氮含量方面起关键作用;有机肥在提高耕层土壤有机质和速效磷含量方面起关键作用;脲酶活性是指示滨海盐碱地土壤生物学性质的重要指标[23],生物有机肥在提高耕层土壤酶活性和作物产量方面发挥关键作用。

生物有机物料配施可以有效提高耕层土壤质量。其中,土壤含盐量由初始值(原土)0.42%降至0.14~0.25%,pH值由初始值8.35降至8.05~8.29,土壤pH值更接近作物生长的适宜pH值,土壤盐渍化土级别由重度降至轻度;土壤有机质含量由初始值0.258%增至0.534%~0.821%,碱解氮含量由初始值21.00 mg/kg增至34.3~55.5 mg/kg,速效磷由初始值27.27 mg/kg增至42.2~72.5 mg/kg,分别提高了1.07~2.18倍、1.00~2.45倍和0.26~1.04倍。土壤脲酶、蔗糖酶和过氧化氢酶活性均高于原土,其中,T3处理效果最好,其土壤脲酶活性〔0.457 mg/(g·d)〕最高,蔗糖酶活性〔13.07 mg/(g·d)〕和过氧化氢酶活性(4.370 mL/g)较高且均与其指标最高值差异不显著。可以看出,3种物料配施对土壤脱盐,提高有机质含量和土壤脲酶活性作用显著;尽管芦苇秸秆有降低土壤pH值的作用,但效果不显著,因此pH值是难以调控的障碍指标。由于芦苇秸秆腐烂形成腐殖质中的胡敏酸等一些酸类物质对土壤pH值起到了一定的降低效果[24],但受施用量及作用时间的限制,影响了施用效果。芦苇秸秆较其它秸秆纤维素含量高、难降解,造成土壤通透性增强,盐分下渗速度加快;其与生物有机肥配施时,可以促进有机物的转化,从而提高土壤酶活性,实现重度盐渍化土壤质量的提升,利于盐碱地的可持续性发展。在滨海盐碱地作物生产实践中,应该加大芦苇秸秆还田的应用。

盐渍土壤各属性具有不确定性,生物有机物料配施对土壤各指标的影响效果不同。为了明确各物料配比对土壤的综合改良效果,本研究以土壤降盐提质、玉米增产为目标,采用L9(33)正交优化设计与综合评判分析相结合的方法,对综合效果较好的物料配比进行了筛选。结果显示,T3处理(A1B3C3,芦苇秸秆45 m3/hm2+有机肥105 m3/hm2+生物有机肥1 500 kg/hm2)综合效果最好,与原土指标相比,可以实现降盐57.14%,pH值降低0.06,有机质含量提升2.18倍,碱解氮含量提高2.31倍,速效磷含量提高25.8%,玉米产量较当地平均水平提高61.19%。由此表明,通过添加合理配比的有机物料,可以降低耕层土壤盐分,提高土壤有机质、碱解氮和速效磷含量以及土壤脲酶活性,从而改善土壤性状、提高土壤肥力,达到作物增产的目的。与赵其国院士[21]提出的“盐碱土改性、提质”的盐碱地高效利用理念相符合。