道间距和炮间距对陷落柱探测的影响

刘家豪,朱国维

中国矿业大学(北京) 地球科学与测绘工程学院,北京 100083

陷落柱是一种较为复杂的地质构造现象,在华北地区的大部分煤田中分布广泛。陷落柱结构特殊,大多埋藏于地下,出露于地表的很少。其分布具有大小不等、单独出现、规律性差等特点,除直接塌陷至地表外,一般很难进行有效的地质预测。陷落柱的存在不仅造成煤炭资源损失、影响采掘生产,而且可以为地下水提供导升通道,若是在近水体开采时容易引发突水溃沙灾害,尤其是陷落柱的突水水源多为强大的奥灰水,突水后水量呈台阶状跳跃式增长,迅猛异状,其峰值可高达每小时数万至数十万立方米,严重威胁着矿井的安全[1-6]。

随着三维地震的应用,对陷落柱探测的成功率得到提高,但实际应用时,常存在对陷落柱的错判、误判及地震解释陷落柱大小与实际不同等问题。其主要原因除地震勘探方法受地形、地质条件、处理方法、对陷落柱的地震响应特征研究还不够等影响外,陷落柱勘探的观测系统设计也是影响陷落柱勘探精度的一个重要方面。此外,常规煤田三维地震勘探中观测系统参数的设定,往往还要考虑施工效率、成本投入等因素。因此,针对陷落柱探测的观测系统还有待优化。

1 陷落柱形态特征及响应规律

国外地质条件复杂的煤田很少开采,因此国外学者对煤矿陷落柱的关注及研究极少[7],而对陷坑岩溶塌陷[8]的特征和形成原因方面,一些学者进行了研究。如Palmer[9]、Eeckhaut等[10]、Hatzor等[11]、Martinez等[12]认为,岩溶塌陷是岩溶发展史中的一部分。由于中国煤田地质条件复杂,华北煤田陷落柱发育,因此可以借鉴国外岩溶塌陷的理论并结合我国华北陷落柱的特殊地质环境及岩体结构,进一步解释陷落柱的成因机制。

华北各煤矿区实际揭露资料表明[13-20],陷落柱的平面形状各异,主要以椭圆形与似圆形最常见;剖面形状多样,华北型煤田中陷落柱的剖面形态多为圆锥状;柱体高度差别显著;柱体中心轴复杂多变;陷落柱内部物质具有多样性[21-22],主要由塌陷的岩体堆积而成。

经过数值模拟、地震数据处理与敏感属性提取,可以得到陷落柱一般特征规律,如图1所示。

从图1(a)中可以看出,煤层反射波能量很强且同相轴大致呈水平状态,在突变点处煤层反射波同相轴下凹。有柱顶反射波的存在。突变点绕射波与煤层反射波相切,切点在陷落柱塌陷点;又由于柱体内部被低速带物质所充填,绕射波进入低速介质后,产生延迟绕射波。

在图1(b)中,煤层反射波能量较强同相轴呈水平状态。柱顶反射波缩短。突变点处的绕射波完全收敛,但是延迟绕射波因为时间的延迟性仍然存在。

在图1(c)中,煤层反射波错断明显,同相轴呈水平状态;柱顶反射波收缩;突变点绕射波完全收敛,延迟绕射波收敛效果好于图1(b)中延迟绕射波的收敛。

2 数值模拟及解释方法

2.1 陷落柱地震地质模型的参数设定

建立的模型中包括了煤层上覆砂岩地层、煤层、煤层下伏灰岩地层、陷落柱。模型大小设为长1 000 m,深度为800 m,陷落柱为圆锥状,柱顶为圆柱形,柱顶埋深150 m,侵入煤层的直径为l00 m。如图2所示。

2.2 模型物性参数的设定

通过查阅相关煤田地质及煤田陷落柱资料[21,23-24],煤层上覆砂岩、煤层及煤层下伏灰岩的物性参数设计详见表1。建立陷落柱模型时,考虑到陷落柱发育机理,柱底延至模型底部,柱底面宽200 m,纵波速度2 500 m/s,其他值用缺省值。模型长1 000 m,深800 m。

表1 地质背景参数表

2.3 子波类型、边界条件及计算方程

压缩震源激发是一种常用的震源模型,采用中间放炮的激发方式。子波类型选用零相位的雷克子波,主频设置为60 Hz。地面选择自由边界条件,底界面和侧面边界设置为吸收边界条件,并且设置模型中的上行波不再向下反射到模型中。本文主要研究的是利用地震波场中的纵波对陷落柱的探测,因此选用声波方程。

2.4 解释方法

本文采用以下2种方法对陷落柱边界进行解释。

方法一是采用波形变面积时间剖面断裂构造解释技术。通过对时间剖面的分析可知,当反射波组中断或能量变弱时,其中断点或能量变化位置即为陷落柱边界的反映。

方法二是采用地震属性分析与人工解释相结合。地震属性泛指有关地震波的几何形态、动力学特征、运动学特征以及统计学特征,它是由叠加前或叠加后的地震数据经数学变换而导出的,其中没有任何其他类型数据的介入[25-26]。当地震波遇到陷落柱异常体时,它的地震属性发生明显变化,依赖地震属性能够较好地识别陷落柱异常体。针对陷落柱特征,提取对陷落柱敏感的均方根属性做进一步的分析刻画。

3 模拟结果对比

3.1 改变道间距

依据单因素原则,选取炮间距为20 m,其余条件不变,考察只改变道间距的情况下地震数据采集观测结果的变化。

本组新生儿均执行产科常规护理,包括监测、记录新生儿体温、体重、皮肤与呼吸有无异常等,当发现新生儿存在患病表现时,应及时给予病情监护、生命体征监护、给药护理等。

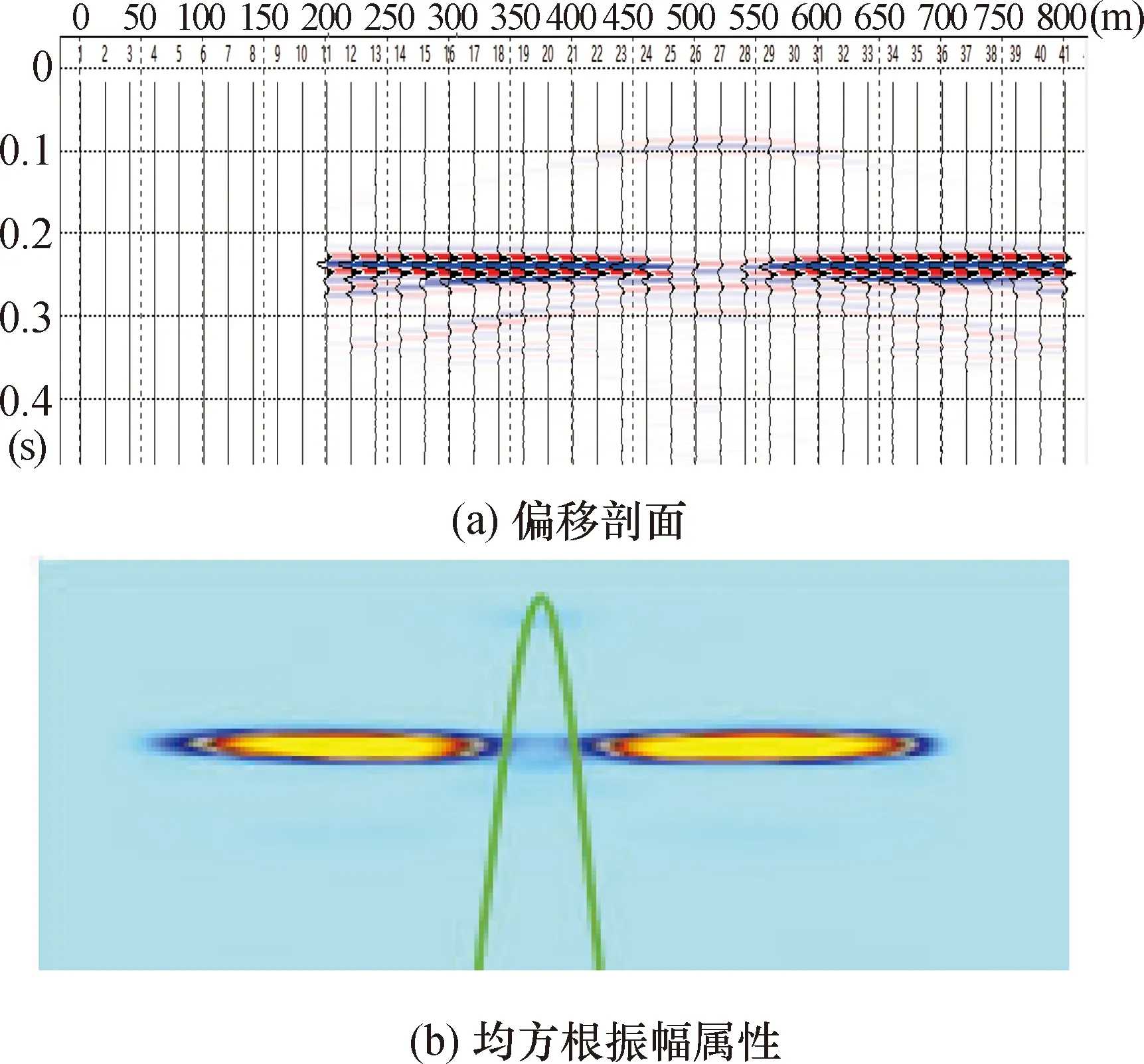

(1) 道间距为5 m。如图3所示,煤层反射波在91-113道振幅不大于正常煤层反射波振幅的一半,解释的陷落柱直径为110 m;若以煤层反射波的振幅变弱点来确定陷落柱边界,煤层反射波在91-115道处振幅减弱,解释的直径为120 m;在得到的均方根属性图中,通过解释陷落柱直径则为98 m。

图3 道间距为5 m陷落柱解释

(2) 道间距为10 m。如图4所示,煤层反射波在45-57道振幅不大于正常煤层反射波振幅的一半,解释的陷落柱直径为 120 m;若以煤层反射波的振幅变弱点来确定陷落柱边界,煤层反射波在46-58道处振幅减弱,解释的直径为 120 m;在得到的均方根属性图中,解释陷落柱直径为97 m。

图4 道间距为10 m陷落柱解释

(3) 道间距为15 m。如图5所示,煤层反射波在31-40道振幅不大于正常煤层反射波振幅的一半,解释的直径为135 m;若以煤层反射波的振幅变弱点来确定陷落柱边界,煤层反射波在30-39道处振幅减弱,解释的直径为135 m;在得到的均方根属性图中,解释陷落柱直径为95 m。

(4) 道间距为20 m。如图6所示,煤层反射波在23-30道振幅不大于正常煤层反射波振幅的一半,解释的直径为 140 m;若以煤层反射波的振幅变弱点来确定陷落柱边界,煤层反射波在23-30道处振幅减弱,解释的直径为140 m;在得到的均方根属性图中,解释陷落柱直径为89 m。

图6 道间距为20 m陷落柱解释

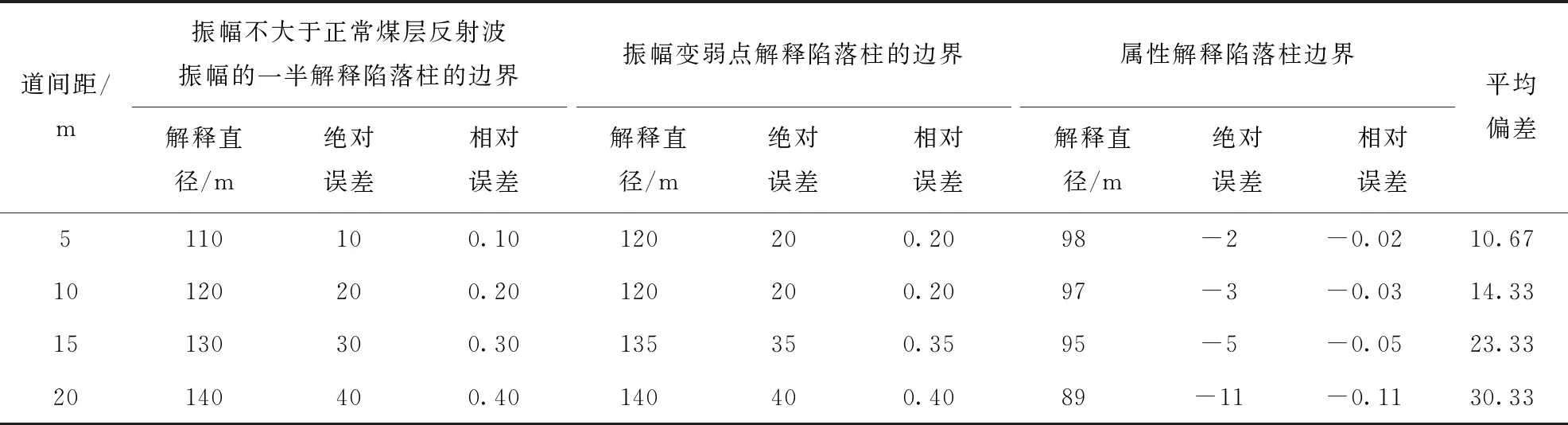

由于平均值反映了测定数据的集中趋势,因此各测定值域与平均值之间之差也就体现了精密度的高低。平均偏差越小,则探测精度越大。陷落柱横向分辨率的平均偏差与陷落柱探测精度分析见表2。

表2 陷落柱探测精度分析

3.2 改变炮间距

依据单因素原则,选取道间距为5 m,其余条件不变,考察只改变炮间距的情况下地震数据采集的观测结果。

图7 炮间距为10 m陷落柱解释

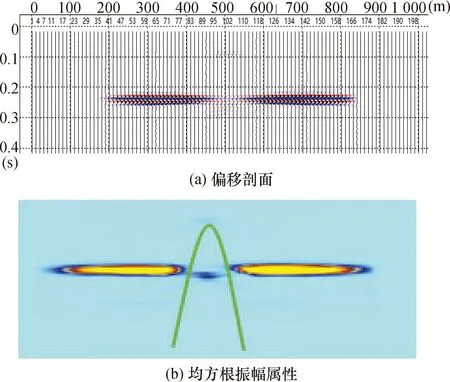

(2) 炮间距为20 m。如图8所示,煤层反射波在91-113道振幅不大于正常煤层反射波振幅的一半,解释的直径为110 m;若以煤层反射波的振幅变弱点来确定陷落柱边界,煤层反射波在91-115道处振幅减弱,解释的直径为 120 m;在得到的均方根属性图中,解释陷落柱直径为98 m。

图8 炮间距为20 m陷落柱解释

(3) 炮间距为30 m。如图9所示,煤层反射波在90-113道振幅不大于正常煤层反射波振幅的一半,解释的直径为115 m;若以煤层反射波的振幅变弱点来确定陷落柱边界,煤层反射波在89-115道处振幅减弱,解释的直径为130 m;在得到的均方根属性图中,解释陷落柱直径为110 m。

图9 炮间距为30 m陷落柱解释

(4) 炮间距为40 m。如图10所示,煤层反射波在93-113道振幅不大于正常煤层反射波振幅的一半,解释的直径为100 m;若以煤层反射波的振幅变弱点来确定陷落柱边界,煤层反射波在92-117道处振幅减弱,解释的直径为115 m;在得到的均方根属性图中,解释陷落柱直径为104 m。

图10 炮间距为40 m陷落柱解释

(5) 炮间距为50 m。如图11所示,煤层反射波在90-118道振幅不大于正常煤层反射波振幅的一半,解释的直径为140 m;以煤层反射波的振幅变弱点来确定陷落柱边界,煤层反射波在87-120道处振幅减弱,解释的直径为165 m;在得到的均方根属性图中,解释陷落柱直径为120 m。

图11 炮间距为50 m陷落柱解释

陷落柱探测精度分析见表3。

表3 陷落柱探测精度分析

4 误差分析

从上述结果可以看出,从偏移剖面上解释的陷落柱的直径大小往往大于所设置模型大小,虽然当道间距为5 m、炮间距为40 m时,解释的陷落柱直径大小精度最低,但是整体上还是偏大于设置的陷落柱侵入煤层的直径。而以属性解释的陷落柱直径是小于从时间剖面上解释得出的陷落柱直径,更加接近陷落柱实际直径大小。因此,从这一方面也说明了地震属性能够较好地识别陷落柱异常体。

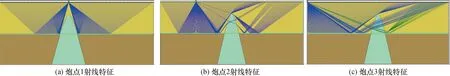

为了找出导致解释误差的原因,采用射线追踪的方法。模拟时,模型及参数不变,炮点从陷落柱顶以250 m间隔向模型左侧移动,共设3炮,以煤层为反射边界(图12)。

图12 不同炮点位置射线特征

炮点1的射线路径相对简单,只有正常煤层反射波,如图12(a)所示;当激发点为炮点2和炮点3时,如图12(b)和图12(c)所示,地表接收到的地震射线有正常煤层反射波、穿过陷落柱后在煤层发生反射的“透射—反射波”、煤层反射后穿过陷落柱体的“反射—透射波”。陷落柱的“透射—反射波”和“反射—透射波”是与陷落柱的特征有关的特征波,在时间上与正常煤层反射波相比有一个明显的时间延迟,因此被称为延迟反射波。延迟反射波结合延迟绕射波特征,是识别陷落柱的重要标志。而延迟反射波的存在可造成时间偏移过量,从而也可使偏移后的陷落柱解释直径增大[27]。

由图12(b)和图12(c)可知,在“反射—透射波”和“透射—反射波”之间有射线空白带,这个空白带包括了陷落柱直径部分和部分煤层,因此解释出来的陷落柱直径的误差增大。

5 结 论

本文根据陷落柱地质特征和地震响应特征以及解释方法,对不同观测系统进行数值模拟,并通过射线追踪对存在的解释误差进行了分析,得到以下结论:

(1) 道间距在5~20 m时,解释得出的陷落柱直径的平均偏差与道间距成正比,即陷落柱的探测精度随着道间距的增大而降低。具体而言,利用反射波振幅变化特征解释的陷落柱直径随道间距增大而变大,利用均方根属性解释的陷落柱直径随道间距增大则变小。因此,在勘探时不宜选用过大的道间距。

(2) 炮间距在10~50 m范围内,炮间距40 m时解释的陷落柱直径的平均偏差最小。因此,当道间距为5 m、炮间距为40 m时,与其他不同道间距和炮间距对比,解释得出的陷落柱直径精度相对较高。

(3) 地震勘探中“反射—透射波”和“透射—反射波”之间存在射线空白带,是造成解释陷落柱直径的误差变大的主要原因。同时,延迟反射波的存在可造成时间偏移过量,从而使偏移后的陷落柱解释直径偏大。

(4) 陷落柱延迟反射波和延迟绕射波的存在,会造成断陷点附近的正常反射波振幅改变,因此解释陷落柱时范围应该适当小于煤层反射波异常范围。