“动物的运动”一节教学设计

段文慧 (北京市月坛中学 北京 100037)

情境教学在生物学学科核心素养的培养中具有重要作用。创设科学、有趣的情境贯穿课堂教学,有助于激发学生的兴趣,主动进行探究性学习,提升学生的思维能力,最终促进生物学学科核心素养的落实。

1 教材及学情分析

“动物的运动”是人教版生物学8 年级上册第5 单元第2 章“动物的运动和行为”第1 节的内容,掌握本节内容对学生理解本章内容非常关键。本节内容既揭示了动物运动的结构基础和原理,使学生对动物运动的本质有更深入的认识,又体现了生物体的结构与功能相适应、生物体的整体性和多样性、生物与环境相适应的基本生物学观点,是对学生进行生命观念教育的好素材[1]。

学生通过对第1 章的学习,已了解不同的动物具有不同的运动形式,但尚不清楚动物运动的结构基础及原理,没有对动物的本质特征建立更高层次的认识[1]。此外,初中生虽具备一定的抽象思维能力,但其逻辑思维依然需要感性经验的支持[2]。因此,在教学设计中,应遵循学生的认知规律,运用情境和模型,使抽象内容具体化、形象化、趣味化,便于学生理解。

2 教学目标

1)生命观念:描述动物运动系统的组成及骨、关节和肌肉协调配合完成运动的过程,体现结构与功能观;说出运动对动物生存的意义,体现进化与适应观。

2)科学思维:通过资料分析,提升逻辑推理及分析问题、解决问题的能力。

3)社会责任:培养积极乐观的生活态度和勇敢面对挑战的精神,认同人与自然和谐发展的理念,树立良好的社会责任感。

3 教学过程

3.1 用科学家故事导入新课 以物理学家霍金的故事作为导入情境。霍金患运动神经元病,由于运动神经元的损害,表现为骨骼肌萎缩、无力以至完全瘫痪。教师提出问题引发学生思考:霍金为什么会成为“渐冻人”?为什么运动神经元受损,会导致肌肉萎缩、无法运动?动物的运动是如何产生的?

3.2 运动系统的组成 让学生做伸肘和屈肘动作,讨论运动的完成需要什么结构参与?学生经讨论后得出:运动需由骨、骨连结(关节)和骨骼肌共同完成。若这些结构受伤,运动能否正常完成?引入第2 个故事讲解运动系统的组成。

3.2.1 故事1:患者A骨折——骨骼的结构和功能

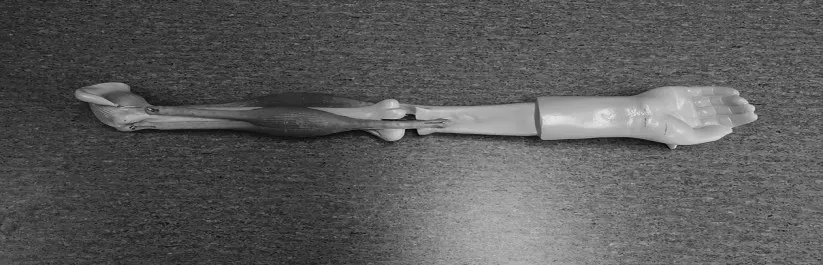

教师展示患者A 胳膊摔伤后的X 光片。医生诊断该患者肱骨骨折。提问:患者能否正常伸肘、屈肘?展示人手臂骨的结构图,利用手臂模型(图1)讲解参与完成伸肘、屈肘的骨,让学生对应自己的手臂找到肱骨、尺骨、桡骨的相应位置。展示人体骨骼及骨连接图片,指出骨与骨借助骨连接构成骨骼,骨骼的作用主要是支撑。

图1 肌肉牵拉骨运动的手臂模型

3.2.2 故事2:患者B 肘关节肿大——关节的结构和功能 教师展示患者B 的肘关节X 光片。医生诊断该患者肘关节肿大。提问:患者能否正常完成伸肘和屈肘运动?展示猪关节的解剖视频和图片(图2),讲解关节的结构。提问:为什么关节既牢固又灵活?与其结构有何关系?学生对应关节结构图进行思考讨论,体会器官的结构与功能是相适应的。提问:患者的肘关节为什么肿大?遇到这种情况,应如何处理?医生为什么固定患者的关节?学生通过讨论得出:该患者因关节头从关节窝中滑落导致关节肿大。教师补充这种现象称为脱臼。遇到这种情况不要再活动,应去医院进行关节复位。通过以上设计让抽象的关节结构具象化,便于学生理解和接受。

图2 猪关节结构图

3.2.3 故事3:患者C 肌腱断裂——肌肉结构和功能 教师展示患者C 肌腱断裂的图片。医生诊断该患者肱二头肌肌腱断裂。提问:该患者能否正常屈肘和伸肘?结合手臂模型,指出肌肉由肌腹和肌腱构成。学生观察模型,关注到骨骼肌两端的肌腱绕过关节附着在不同的骨上。教师拓展“肱二头肌”名字的起源,以加深学生的印象,为运动形成的讲解作好铺垫。展示肌肉的解剖结构图,让学生观察其中的神经和血管,并提问:一块肌肉从生命系统的结构层次上分析,是组织还是器官?学生回答是器官。教师指出:因为肌肉有受刺激后收缩的特点,故骨骼肌又称为“随意肌”。

3.3 骨、关节和肌肉的协调配合 教师用模型展示屈肘和伸肘运动,并让学生体会。提问:是骨推开肌肉产生运动?还是肌肉牵拉骨产生运动?学生得出:是由肌肉收缩,牵拉骨绕关节运动。提问:肌肉为什么会收缩?若摸着你的肱二头肌,不让其收缩,能否完成屈肘动作?学生总结说出运动产生的完整过程:在神经系统的支配下,骨骼肌受神经传递的刺激收缩,牵动骨围绕关节活动,从而产生运动。

提问:只有一组骨骼肌收缩或舒张能否正常地完成运动过程?将模型的肱三头肌拆除,学生总结得出运动的完成至少需要2 组肌肉的协调配合。

提问:运动的完成是否只有运动系统的参与?肌肉收缩需要什么?能量来自于哪里?生命活动所需的能量主要由什么代谢过程提供?呼吸作用的实质是什么?有机物和氧气来源于哪里?有机物和氧气如何运输到肌肉细胞?通过问题串的形式,启发学生结合学过的知识,得出运动的完成需要神经系统、消化系统、呼吸系统和循环系统等多个系统的协调配合。

3.4 运动的方式多种多样 展示不同的动物运动的图片及其运动方式的对比表格。让学生得出生物的结构与运动方式相适应,运动方式与生活环境相适应的结论,并体会到生物的多样性。

3.5 运动的意义 动物的运动有什么意义,为什么多数植物不运动?你是否见过一颗树会移动?假设马不能运动,会发生什么?学生总结得出多数动物没有叶绿体,是异养生物,所以通过运动觅食,多种多样的运动方式也让动物能适应复杂多变的环境。采用逆向思维的方式设计问题,让学生从本质上理解动物和植物的区别,得出动物的运动对于动物的意义。

3.6 回归科学家故事,总结提升 回归到课堂导入,霍金的运动神经元受到损害,导致肌肉萎缩,为什么无法运动?学生很容易就得出因运动神经元损害,骨骼肌不能收缩导致运动无法完成。教师补充在这种情况下,他顽强地活下来了,而且依然坚持不懈的进行科学研究。回归到科学家故事让本节课充盈完整,同时也可用霍金的精神鼓舞学生,培养学生积极乐观的生活态度和勇敢面对挑战的精神。

4 教学反思

本节教学利用2 个故事情境串联内容。第1 条主线以科学家霍金患运动神经障碍症作为课堂的导入,激发学生的学习兴趣,解释其中的原理,首尾呼应,同时,借助霍金的故事鼓舞学生,乐观积极、不畏艰难。第2 条主线是利用骨科医生接诊患者的故事,借助骨折、肘关节肿大、肌腱断裂等病症,讲解运动系统的组成;通过屈肘和伸肘运动及结合教具模型,学生理解运动的产生过程。通过录制猪关节的视频并拍摄实物图片,在节约成本的基础上也让学生形象理解关节的结构。通过以上的设计思路,化抽象为具体,让学生能深入地理解并运用知识,解决实际问题,突破本节内容的重、难点。

本节课以科学家的事迹及日常生活中常见事例为线索,将所学的内容串联起来,并在突破教学重、难点的过程中采用模型及录制实物视频的形式,让抽象的教学内容形象化,激发学生学习兴趣的同时也符合学生认知规律。同时,在教学过程中注重问题的设计,采用启发式教学引导学生思考,提升学生的思维能力。此外,在教学中也落实了生物学的基本观念,课堂中不仅关注到了求真也关注到了育人,提升了学生的学科素养和综合素养。

附:板书设计(图3)。

图3 动物的运动知识结构图