第197654名志愿军英烈的故事

陈辉

2014年10月29日,新华社发布消息透露,经解放军总政治部和民政部核实甄别,截至2014年确认公布的抗美援朝烈士为197653名。然而,5年后,笔者受人之托,找到了第197654名抗美援朝烈士。

这位烈士叫陆朝华,是中国人民志愿军第38军烈士,唯一的香港籍志愿军烈士。

2019年5月13日,笔者收到新华社国内部崔颖一条短信:香港籍志愿军烈士陆朝华亲属刘青青,希望帮助寻找烈士的部队和烈士的下落,请提供帮助。

因为笔者曾在《党史博览》杂志和新华社《瞭望》杂志先后发表过《18万余志愿军烈士寻踪》一文,还曾通过新华社特殊渠道反映和促成了在韩国的志愿军烈士遗骸回归祖国安葬。陆朝华的亲属找到新华社,显然追踪到了笔者这个从事过志愿军烈士报道的新华社军事记者。

寻找陆朝华烈士的部队并没有更多的曲折,很快,笔者通过38集团军的后代祝华,找到了陆朝华烈士生前的老战友,找到了38集团军对烈士事迹的记载,并通过陆朝华家人了解到这位被遗漏的志愿军烈士的短暂而辉煌的人生。

■

英雄一家四姓

■

许礼平在《牺牲在朝鲜战场上的香港人:陆朝华往事》一文中对陆朝华的身份问题作了解说:陆朝华的家庭十分奇特,父亲叫陈彬龢,子女本来都该姓陈,但一家人却有四个姓。

陆朝华,原名陈真,江苏苏州人。9岁时随家人避乱抵达香港,先住在铜锣湾湾景楼,继而迁往坚尼地台。

1941年12月,日本侵占香港。在香港沦陷前,母亲汤其奋带着陆朝华兄妹返回上海。香港沦陷后,陆朝华父亲陈彬龢也回到上海。

陆朝华的妹妹吴竹(已近90岁)是陈家子女中唯一的健在者。据老人回忆,他们家中有兄弟姊妹六人。长兄文华,长姊梅(患百日咳夭折)。陆朝华单名真,排行第三,下有三个妹妹单名分别叫兰、竹、菊。陆朝华是1928年农历十月十日生的,排行第三,苏州人叫阿三头。吴竹以前称陆朝华为三哥,现在则称他为二哥。传统排行,有男女顺排的,也有男女分排的。陆朝华顺排就是三哥,如分排就是二哥。

陆朝华曾在上海华德中学读书。华德中学是德国大使馆办的,每班每年只招24个学生。抗战胜利后国民党政府接管了这所学校,把它变成国立同济大学附属中学。

抗战胜利后举国欢腾时,陈家却要分路逃亡。陆朝华和兄长随陆姓管家逃到香港,因之都改为姓陆,并一直沿用陆朝华的名字。姐妹则另路逃亡,且都改姓吴,显然是要掩人耳目。

事后,陆朝华母亲汤其奋一直觉得应该改回原来的姓,但儿女都已长大成人,除档案填表中列有原名,在工作、社交上都很难改回原来的姓名,也就以假为真了。唯有最年轻的妹妹吴菊还小,所以改回了陈姓叫陈吴菊。这样,父母兄妹一家七人,分作陈、汤、陆、吴四个姓。

新中国成立后,在陈彬龢动员下,几个子女陆续回到了内地。1952年,妻子汤其奋也回了内地。据吴竹透露:“我妈妈跟妹妹回到上海是扬帆接待的。”扬帆是上海地下党领导人,新中国成立初期任上海市公安局局长。但作为丈夫的陈彬龢却未能同行,如果陈彬龢不是有特殊任务在身,不会将孩子和妻子都动员回内地,而自己独留香港。

陆朝华的母亲汤其奋,原名汤其淑,1902年生,上海嘉定人。汤其奋家境富裕,思想新潮,在上海启秀女中读书时是第一个自行剪短发的学生,还因此上过报纸。与陈彬龢结婚后曾改名汤彬华,取陈彬龢中间的彬字。曾任燕京大学宗教系刘廷芳教授的助教,教比较文学、古典英文,但时间不长。后来怀孕,就辞去教职,居家养育儿女。

■

陆朝华的家人

■

大哥陆文华原名陈诚,长陆朝华4岁。曾在香港华仁书院、澳门岭南中学读书。大学在上海圣约翰攻读。陆文华自小学无线电,懂技术。1942年至1943年在上海曾参加其父陈彬龢所在《申报》的电台管理工作,该电台公开收集中央社、新华社的电讯新闻。

抗战胜利后,陆文华在香港谋得利琴行任无线电技工。但他放弃高薪厚职,投奔解放区。广州解放后,治安不靖,潜伏的敌特也多,爆炸、暗杀等破坏活动频发。因苏联所赠无线电侦测设备无人会用,1950年6月,陆文华被借调回广州,在中共中央华南分局社会部情报处搞无线电侦测,屡立奇功。

妹妹吴兰,小名陈斐斐,小陆朝华2岁。她和陆朝华一样,思想进步,在香港参加过中共举办的学习小组。吴兰懂俄语,是因为早岁家中聘有白俄人,教过她俄语。

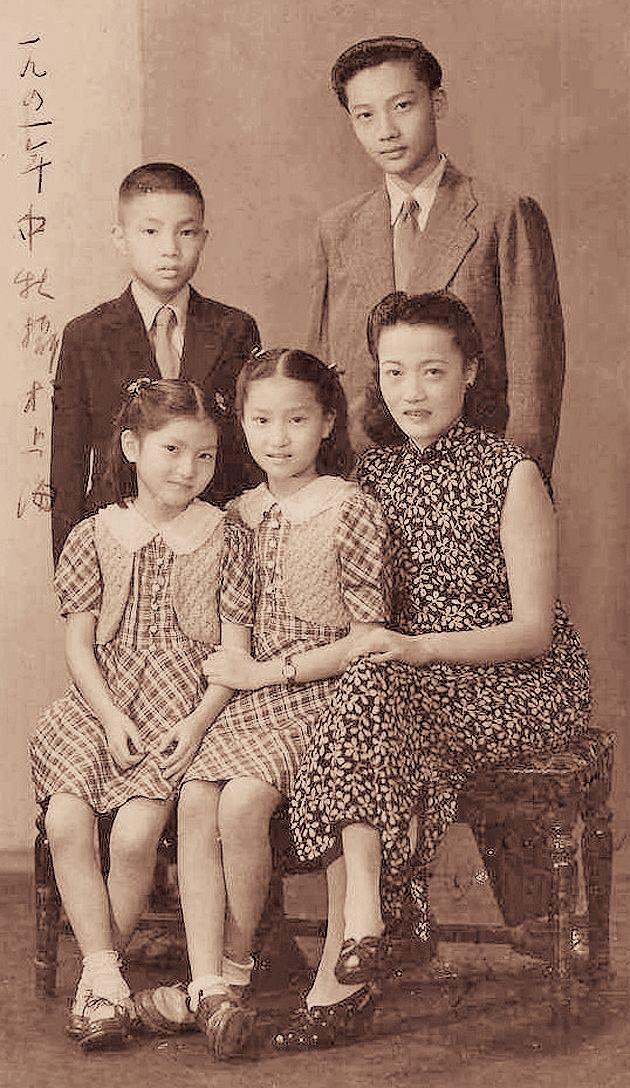

陆朝华(后排左一)与家人的合影

陆朝华家人手上有一份七届全国人大一次会议期间的报纸。报纸上有一篇名为《华罗庚回归的牵线人》的文章,里面提及吴兰最大的贡献是帮助牵线使华罗庚从美国回到祖国。吴兰通过哥哥陆文华在香港结识了华罗庚,回美国后的华罗庚后来给她写信表达了想参加新中国建设的想法。吴兰向当时的政务院人事部门领导孙起孟反映,后来孙请示周恩来,促成了华罗庚通过香港回到祖国。

1951年4月2日早晨,港英当局在尖沙咀赫德道逮捕了吴兰,理由是吴兰“思想有问题”。4月15日,吴兰被驱逐出香港,回到广州。

返回内地之后的吴兰在北京俄文专修学校攻读,未毕业即做俄语教员,毕业后在北京外国语学院任教,曾编有大量俄语教材。后中苏关系转坏,改教英文。“文革”前夕调入马鞍山二中工作,直至退休。吳兰是一位优秀教师,在学生中有很高的威信,有“爱心天使”之称,曾获“全国教育系统劳动模范”等多种荣誉称号。

小妹吴竹小名陈璐璐,曾改名常秀英,比吴兰小2岁。吴竹回忆:“有一天,我爸爸问我,你愿意学音乐?你愿意不愿意回去?”吴竹喜欢音乐,那时候马思聪回国了。吴竹说:“我当然愿意回去,马思聪主持中央音乐学院,我是冲着马思聪来的。”

吴竹1950年初回到北京,由外交部接待,住在外交部的宿舍。当时中央音乐学院不招生,吴竹在外交部宿舍住了半年后考入私立京华美术学院音乐系,1951年又考入中央戏剧学院吴晓邦舞蹈运动干部训练班,毕业后留在内地工作。

■

以“小说林”传播真理播撒火种

■

抗战胜利后,为避免国民党特务的追杀,陆朝华随家人逃到香港,在持恒函授学校进修,同时在父亲陈彬龢的授意下开办了油印刊物以及租借红色书籍的“小说林”。这个“小说林”不是那种租借言情小说的书屋,而是专门租借苏联小说,宣传民主、宣传共产主义思想的图书室。

“小说林”也卖书。租书、卖书收益有限,也不稳定。为了帮助解决全家人的衣食问题,陆朝华又去《星岛日报》当校对。此外,陆朝华在百忙之中还坚持到持恒函授学校进修。持恒函授学校是生活书店创办的“二线机构”,而生活书店是中共中央南方局直接领导的宣传机构。正如陆朝华的妹妹吴竹所说:“那是个进步组织、联络组织,进步民主人士的联络就是通过这个学校。”

吴竹回忆,哥哥陆朝华事务太多,在持恒函授学校进修,总是来不及做功课,于是由我替做。陆朝华当时在办油印刊物,是父亲指定要弄的,还找了一个年轻的李姓广东人刻蜡版,我也在帮忙。

《陈君葆日记全集》中记有他与陆朝华的交往。陈君葆是香港大学文学院教授兼冯平山图书馆馆长。香港沦陷时期,曾忍辱负重,保护馆藏图书和政府档案,也曾参与创建“华革会”,协助将萧红骨灰迁葬广州。

陈君葆由买书而和陆朝华成为忘年交。陆朝华与人相交,似有一种魅力,令人“绵绵思远道”。事隔多年,陈君葆仍在怀念陆朝华。1976年3月24日日记有谓:“《野菜博录》,为陆朝华所赠。”陈君葆因搬家而要处理藏书,分赠友好、弟子,对陆朝华的书却一直保存着。

■

持恒的良师益友

■

陆朝华从香港回内地参加革命,端纳起到了指路作用。端纳原名张彦,是后来的外交部部长乔冠华和其妻子龚澎的副手。当时他们三人同住港岛北道英皇道173号3楼,该处宾客盈门,俨然是中共的“香港办事处”。端纳负责编辑英文半月刊《中国文摘》,在给陆朝华的两通手札中有热情鼓励。端纳参加过开国大典的采访摄影,20世纪50年代调入《中国建设》(现名《今日中国》)。

1948年5月,端纳曾致陆朝华一手札,从中可以追踪端纳和乔冠华指引陆朝华回内地参加革命的历史真相。

朝華兄:

前天乔先生给我看了你的来信,才知道你的“小说林”因为经济关系而改变了方式,也才知道你在谋职业。

对于你的热情和努力,乔先生和我都深为感动,对于你所遇到的困难,我们也都十分同情。虽然,我们今天都没有足够力量来帮你解决这些问题。我们相信,你有决心和毅力坚持下去,坚持下去也一定会成功的。

至于你说有朋友介绍你去《星岛日报》做事,我觉得如果目前并没有其他更好的机会,你最好还是去的好。尽管它是一家反动的报纸,但是,第一,目前职业机会实在太少,为了生活骑着马找马总是比较稳当的;第二,《星岛》究竟还不是一家嫡系的报纸。例如它的国际版,就还不是太坏的。其中还存在着各式各样的矛盾,所以一个好人进去,如果能起点好的作用,还是好的。总之,我觉得在目前这个情形下,去是可以去的。不必太顾虑朋友们的批评,因为朋友们要是懂得其中的道理,他们也会觉得嘲笑是不应该的。问题是从跨进去的一天起,就应提高自己的警惕性,不仅不能受他们的影响,而且还得对他们产生好的影响。

持恒学校是一个很好的学校。这学校的先生也都是思想清楚,富于热情的。他们喜欢与学生接近,所以,你可以不必把他们当作普通学校的先生待,多和他们接近,多和他们谈问题,研究问题,是有好处的。虽然它是一个函授学校,你可以去信约先生会谈,他们欢迎学生这样做。先生和学生最好成为亲切的朋友。

对于你大哥的好意,乔先生说他非常感激,以后要修时,一定请他帮忙。

如果你还有什么需要我帮忙的事情,可以先写封信给我,我们可以在城里约个地方谈一次,因为我常常在中环一带跑来跑去的。

祝你进步

端纳 十五日

这封信透露了几点信息:“小说林”运营困难;陆朝华拟去《星岛日报》做事,但《星岛日报》反动,于是犹豫。信中端纳的谆谆慰诲,也代表了乔冠华。

另外,像持恒的老师、中共香港工委文委邵荃麟也在做同学们的思想工作。到了1949年5月,持恒的同学们都开始通过不同的渠道,陆续去华南游击区参加解放战争,有的去了粤桂边纵,有的去了东江教导营。但陆朝华没有选择去华南,而是北上平津,用行动回应邵荃麟。因邵荃麟曾发表《加强准备,迎接新时代》,向同学们呼唤:“每个青年都应该认清自己在新的时代新的斗争中的地位,向自己发出这样一个问题,在这剧烈的时代中,我将向人民贡献出什么?”

陆朝华北上回内地参加革命,端纳给陆朝华的信中有一细节记载:

朝华兄:

你的事我已替你办好了。

不用什么信件,你到了目的地就可以登岸。没有问题。我因为有事不能等你,希望你此去一切如意,加紧学习,好为人民服务。临别我只有一句赠言:自己要有信心,虚心就是克服一切困难的武器。

端纳 十一日晨

此信当写于1949年5月11日,陆朝华也曾有段回忆文字,透露了离港前的一些讯息。

临走时,陆朝华的女朋友问他:“你为什么一定要去解放区,在香港不是也可以学习和工作吗?”他回答:“一个没有经过考验的青年,住在香港是容易被玷污,会堕落下去的。我需要太阳和新鲜的空气。我要到人类理想的地方去。”

1949年5月14日,陆朝华乘“湖北轮”前往平、津。

■

陆朝华参加志愿军

■

1949年初,平、津解放,急需大批干部随军南下接管新解放区。第四野战军旋即建立了“南下工作团”。1949年5月中旬,从香港到内地的陆朝华参加了这个南下工作团的第3分团。

陆朝华于1949年9月间加入了新民主主义青年团。隔月,正式入伍,在第38军政治部担任新闻摄影工作。《中国人民解放军四野南下工作团第三分团团史》记载:“南工团三分团一大队的三百余名同志,于一九四九年十月到达13兵团驻地湖南常德,以后再分别分配到38、39、40、41、47军。”陆朝华被分配到第38军。

1950年夏天,陆朝华因为工作回到北京,与在北京念书的妹妹吴竹见了一面。吴竹回忆:“我觉得我哥哥变了,他已不再是香港时的他了。他穿了人民解放军的军服,佩着‘八一帽徽,诚然是一个革命军人,在他身上再也找不出过去的少爷派头。”吴竹还提到,几天后,他便回队了。在临走时,他对我说,为了抗美援朝,保家卫国,他要报名参加志愿军到朝鲜去。“从此,我一直没有接到过他的信,我想他一定是去朝鲜了。但我没想到这是我们最后一次见面。”

朝鲜战争爆发后,志愿军不久后入朝作战。陆朝华在志愿军第38军政治部宣传部摄影组任记者。他多才多艺,当时的技术人员少,领导舍不得派他上战场,但陆朝华坚决要上前线。

志愿军第38军是解放战争时期第四野战军的王牌部队,善打大仗、恶仗、硬仗,在抗美援朝第二次战役中打出了威名。志愿军司令员彭德怀在嘉奖令中激动地写下了“三十八军万岁”,从此“万岁军”名扬天下。

越能打的部队,战功越大的部队,越危险,伤亡率也越高。陆朝华是军事摄影记者,不像文字记者可以战后追述,必须拿着相机在一线拍摄,与和敌人短兵相接的战士没有多大区别,战争中摄影记者的阵亡率很高。

作为志愿军第38军的摄影记者,陆朝华在朝鲜的摄影作品大都是在一线战场拍摄的,侧重于报道有功勋的战斗英雄。他的遗物中有几页采访笔记,记的都是立有大功的英雄人物的具体战绩。浏览陆朝华的采访笔记,就会感受到他是在极度困难、危险中进行战地摄影采访的。

陆朝华的战友白振武评价:“他不管黑夜、白天,不管冰天雪地,不管荒山无路,不管上级怎样阻拦他,始终要求到最前面阵地上去拍照。经常一个人活动在炮火轰鸣、子弹乱飞和敌机封锁的战场上,不管敌人散兵的搅扰,他始终勇敢积极地进行采访,没在任何艰苦环境下低过头。吃不上饭能工作,再疲劳也能工作,闹痢疾病照样工作!”

南下工作团第3分团1大队在湖南行军途中

陆朝华在1950年11月1日的日记中记载:“今天是出国以来空袭最厉害的一次。当然免不了有些害怕,但在自己坚定的保卫和平、保卫祖国、把帝国主义侵略军消灭在国土外的意志下,将恐惧心理克服了。自然我也曾想到死,但觉得死了也是光荣的。总之,我希望能成为一个中国共产党员以后再死。我有决心一定争取在援朝战争中入党。”

陆朝华在参加抗美援朝战争时,还坚持写日记。解放军画报社《摄影网》上刊登有陆朝华的遗作《出国日记》。

■

陆朝华壮烈殉国,毛泽东签发烈士证

■

1951年3月,解放军画报社《摄影网》报道:“中国人民志愿军某部摄影记者陆朝华同志,在突破三八线战役中,深入前沿阵地,从事战场摄影采访,于二月七日晨胜利进击中,不幸腹部中敌三弹,光荣殉职。”5月,志愿军司令部政治部为陆朝华烈士颁发了立功证明书。陆朝华的同事白振武撰写了《陆朝华烈士被追记为光荣的共产党员,并追记抗美援朝一大功》的报道。6月16日,中国人民志愿军第38军首长联名向陆朝华亲属发出慰问信。1952年9月8日,毛泽东为陆朝华烈士签发了革命牺牲军人家属光荣纪念证。

接受笔者采访的原第38集团军离休干部、113师宣传科长王耀南仔细回忆了陆朝华牺牲的经过:“二次战役后部队向三八线开进,朝鲜人民军报社的一位记者随38军113师采访,宣传部领导安排陆朝华陪同他一起采访。当时都是白天休息,夜间行军。半夜,113师在一个村落休息时遇到美军飞机盲目的轰炸、扫射,陆朝华和朝鲜人民军记者不幸中弹,当时以为他俩牺牲了。由于部队急需赶路行军作战,只能将两人安置到路边的房子里。后续担架队上来后,发现朝鲜人民军记者还有生命体征,后将他送到中国治疗养伤,后来重返朝鲜我还见过他。但陆朝华同志已壮烈牺牲。当时在战争环境下,陆朝华只能就地掩埋了。”

談到哥哥朝华的牺牲,吴竹说:“我二姐(吴兰)是1951年夏天回来的。我记得我姐姐从香港回来,到北京看到我,第一句话就说二哥牺牲了。我说你开什么玩笑,马上觉得这种事不可能开玩笑,接着扔下姐姐大哭回宿舍。主要是我无法接受这残酷的事实。当时我才20岁,在我年轻的生命中,第一次遇到亲人死亡,而二哥牺牲时才24岁!”

吴竹回忆:“那个时候二哥的领导总来看我,关心我。我长得不高,瘦瘦小小,他们把我当小妹。二哥的战友白振武我也很熟,他非常出色,曾和我姐姐短暂相恋,后来又回前线。当时38军二哥所在部门的志愿军战士都要和我们相聚,把我们视为亲妹妹。请我们吃饭。他们豪爽的喝酒场面,就像电影《魂断蓝桥》二战中的场景。我印象很深。”

吴竹说:“部队把哥哥的遗物寄来,我几个月后才收到,因为寄去了陶然亭京华美术学院,而我已经转到戏剧学院。有一天,我接到原京华美院老同学寄我一个邮包,原来是我二哥牺牲后,他所在部队寄给我的身亡通知书和遗物,里面有一只表、一个毯子和一本日记。因为同学说本来有些钱,给她弄丢了,所以迟迟才寄我!人都没了,钱算是什么!苦的是作为亲人的我一直被蒙在鼓里,等待着胜利重逢!”

吴竹说,哥哥的遗物中,日记本是最重要的,给了妈妈。“而我哥的毯子,我带了到西北,那条深蓝色带红格的毯子,20多年来一直随着我,每天盖着陪我,直到唐山大地震,波及天津,把我家一切震没了。”

吴竹回忆:“我妈妈1951年冬天還是1952年初从香港回到内地。二哥牺牲的事,不敢告诉我妈妈。我们很久才告诉妈妈,我妈妈知道哥哥过身以后,我们食饭时,一直放个饭碗,留一个哥哥的位置。”“我哥哥有一本日记,那个时候二哥很苦,坚持工作,坚持行军,那日记写得很好。部队先给我,后来我给妈妈,我妈妈把它交给了军事博物馆。”

■

写给哥哥的信

■

1949年7月底,陆朝华给哥哥陆文华写了一封长信,信中叙述了他参加南下工作团的经历和思想转变的轨迹。

文华:

今晨至午到大队开会,政委报告了我们明天中午一时动身。当时心里是说不出的快乐。全体同学也兴奋得不停地鼓掌。回来后大家整理一下洗一洗衣服,把小米粮食行李等搬上卡车,打扫院子,擦玻璃窗。因为这房子都是借住的,走前须要整理好还屋主。

这次我们是太幸运的了,路上大概是不会走路,除非铁路遭水冲坏等意外事发生,那须要行走少少的路程。行李也准许多带。除自己背四十斤左右,多出来的可交大队运输……组织上对我印象还不差,也和我谈了好多次关于自己思想转变的过程和生活情况。在行途中我担任本分队的卫生员及保管员和壁报通采员。我准备在这次行军中(约有半个月)争取入团,锻炼自己,使自己更进步。因为团方号召过,在行途亦是对申请入团的同志一个考验。

到武汉后我有一定的地址后再给你信。

这次我的南下路上,在车厢为避免苦闷,各分队(每分队四十人一节车)有文娱组、壁报组、卫生组,组织在路上一路出壁报及演剧歌唱游戏,南下前为表示自己的决心南下,都写了保证书。路上我们带了干粮(饼干、面包、馒头、罐头牛鱼肉及咸菜,都是自己背)吃。

睡在旁边的同志很脏,而且生有白虱,前二天我身上也发现了,也没有法子。只可以自己清洁一点,姆妈知道了又要害怕了。在上海时有一次我从南京回去,身上有白虱,姆妈怕得要命,而且还不敢高声讲出来,怕邻居听到。现在想想真可笑,这种思想就是小资产阶级爱面子不讲实际的错误。

最近学了社会发展规律,自己看了本社会发展简史,我觉得囝囝须要研究一下这方面的常识,将来的社会内不懂这一套是成笑话的了。

我们南工团是属于第四野战军的,所以也算是革命军人,家属就成为军属,在后方是有优待的。这些都是政府对我们的关心。

上星期我们开会时(三分团大会),有一个同学当众把手指咬破,用血写了“坚决南下”的四个血字已表示自己的决心。像这□在开会时上台一面流泪(兴奋、热情的表现)一面的宣誓。

1950年入朝时的陆朝华

本月(七月)实际只有半个月,其余半月是准备行军工作。我们学习三个问题。一、人民民主专政,二、人生观,三、组织原则与组织观念。得益太多了,学习的方法也好,先是上面发下一篇文件,一天先草草的把它念完,第二天指导员或政委讲关于这文件的问题。我们归去再深的讨论二天或三天讨论完后,政委又对我们讲一轮。所以各问题都是很彻底的了解。我自己觉得比香港时进步太多了。

我们的三分团政委是徐懋庸,是浙苏人,是以前东北临大的校长。人太好了,讲课时又幽默又深刻,浅容易懂,口才又好。上二次“斗争”指出破坏分子时他的讲话太厉害了,把那些坏分子弄得哑口无言。

上星期天晚上,我们到大华去看话剧,是东北文化教育工作团演出的《立功》。讲关于工人的觉悟,太伟大了。演员的演技、配音、布景都好,尤其是剧情好,配合现实。我想如果你们能看到一定欢喜。这儿的一切的文工团都好,舞蹈、歌咏、戏剧,我以前是都没见过这么好的。

我们这次南下到汉口,还要有一时期的,学习三个月左右,然后分配工作。我很希望能到农村中搞一下土改,那时我想广州也要解放了。……希望来信写长一点报告一些香港的事,在(再)妹妹他们的生活。

朝华

七月□□

陆朝华致哥哥陆文华的信,是1949年7月某日写的。这封保存了70多年的几页长信,虽略有残缺,通读之后,仍然可以看出陆朝华热切的理想追求和成长脉络,可以看出他是如何从香港“少爷”成长为志愿军英雄的。

陆朝华遗物中有一纸革命军人证明书,背面有用毛笔字填写的信息:38军政治部,摄影记者,男,陆朝华,二十一岁;江苏苏州,四九,湖南省常德县,自愿;陈彬龢,父子。

1998年7月出版的《万岁军》文字图册集一书的后记中,有关于陆朝华抗美援朝战争摄影作品的记载:“在纪念平江起义70周年之际,《万岁军》同读者见面了。此书力图以文字、图片、绘画的形式,形象地反映38军参加抗美援朝战争的整个过程。书中所选照片,大多由当年38军战地摄影组的白振武、陈士劲、高林、肖英、徐洪录、陆朝华等同志所摄。他们当中的一些人,有的牺牲在朝鲜战场,有的归国后因伤病故去,现存的人已经不多了,在此表示对他们的诚挚敬意。”斯人已去,但陆朝华用生命换来的摄影作品,永远保留在《万岁军》的史册里。