“看”伊卡洛斯飞行与坠落的艺术家视角

华中师范大学文学院、文化传播研究中心 | 曾巍

一

英国诗人威斯坦·休·奥登(Wystan Hugh Auden,1907—1973)写于1938年的诗《美术馆》(“Musée des Beaux Arts”),让藏于比利时皇家美术馆的尼德兰画家彼埃特·布鲁盖尔(Pieter Bruegel,1525—1569)的油画《有伊卡洛斯坠落的风景》(Landscape with the Fall of Icarus)有了更高的公众知名度。这首公认的现代英语诗歌名作,是典型的“艺格敷词”(ekphrasis)诗,即以生动的语言对图像尤其是艺术作品进行描述或说明。诗作完成于奥登参观美术馆后,书写了诗人注目欣赏《有伊卡洛斯坠落的风景》后的感触。全诗共有两节,第二节以平实、中性的语调用文字还原了画面上的场景:

例如,在布鲁盖尔的《伊卡洛斯》中:一切

都悠闲地对灾难背过脸去;那耕夫或许

听见了落水的噗嗵声,那惨呼的余音,

但是对他来说,那并非了不得的失败;太阳

一如平常照着白腿消失在绿波

之中;那豪华精巧的船只也必看见了

骇人的景象:一个男孩从天空坠落,

但它有它的去处,仍旧平静地继续航行。[1]185-186

布鲁盖尔画作的题材,来自一则古希腊神话。代达罗斯是技艺高超的能工巧匠,他建造了著名的克里特迷宫,囚禁牛头怪物米诺陶洛斯,但也被克里特国王幽禁在岛上。他以羽毛、黄蜡和丝线制造翅膀,缚于自己和儿子伊卡洛斯身上以逃出生天。在飞行中他教导伊卡洛斯如何扇动双翼,并选择飞行路线:不可太低,以免沾染水汽让翅膀变沉;也不可太高,否则黄蜡将被太阳融化。但伊卡洛斯在飞行中忘乎所以,直上高空,高温让伊卡洛斯失去了羽翼,因此坠海而死。古罗马诗人奥维德在《变形记》(Metamorphoses)卷八中讲述了这个故事,其中提到,当父子俩在空中飞行时,“下面垂竿钓鱼的渔翁,扶着拐杖的牧羊人,手把耕犁的农夫,抬头望见他们都惊讶地屹立不动,以为他们是天上的过路神仙”[2]。此处一笔带过的人物,都出现在布鲁盖尔的画布之上,可见,《变形记》中似乎偏离故事主线的部分,成为了画家构思的素材之源。

按照奥维德的描述,渔翁、牧羊人、农夫看到了伊卡洛斯的飞行,并流露出震惊与艳羡,至于伊卡洛斯坠落海中,这几位“群众演员”是否目击,《变形记》中是语焉不详的。在布鲁盖尔描绘的坠海一刻,次要人物之一的农夫居于画幅中心,牧羊人与渔夫也处在前景之中,而伊卡洛斯已半入水中,只露出犹在扑腾的两条腿——如没有标题提示,很难猜出落水人就是神话中御风而行的少年。尤其是,画家在事故发生点的上侧,添上了一艘豪华商船,和耕夫身上的衣饰仿佛共同暗示着,观者所见是画家生活时代的世界一隅。画作凝聚的时刻,农夫、渔夫正专注于手头的工作,牧羊人望着天空出神,似乎都没有看见灾难的发生。背过身的耕夫与牧人、低着头的渔夫,究竟是否目睹了伊卡洛斯的坠落,遂成为了观者热衷讨论的话题。有人曾搜集过这同一幅画作的“艺格敷词”诗,发现至少有6 位诗人曾一试身手[3]。名气最大的除了奥登,就是美国诗人威廉·卡洛斯·威廉斯(William Carlos Williams,1883—1963),他采用白描法勾连起画面中的元素,结尾处“离岸不远处/微不足道地响了//一声扑通不大被人注意/那就是/伊卡洛斯正在溺水”[4],似乎说耕夫们都未注意到。但奥登则相反,他“加以自己的想象,说耕夫和船上的人很可能都听到或看到了灾难的发生,但无动于衷”[1]187,《美术馆》一诗的主题,便落到了如何面对他者的苦难上。

有伊卡洛斯坠落的风景 彼埃特·布鲁盖尔

事实上,这首诗开篇即交代了这一主题,它说古代的画师们“多么透彻地理解/苦难在人间的位置”,与布鲁盖尔将伊卡洛斯的坠落以极小的尺寸,放置在画幅上不起眼的区域相呼应。而当灾难降临时,“别的人正吃饭或开窗或只是无聊地散步”,“不想要它光临的孩子们/在树林边缘的池塘上溜着冰”,当“可怖的殉教”在“某个杂乱的地点进行”,那里“群狗继续着狗的生活,施虐者的马/在一棵树干上蹭着它无辜的屁股”。奥登在这里提到的部分场景,据考证可能来自布鲁盖尔与其他画师的另外的作品。或许,当诗人落目于所看之画,由其所思联想到的其他画面也从记忆深处浮现在他脑海内部的“眼帘”,促使他将其连缀于一首整体性的诗中。这些共有“苦难”主题的画面,在形象背后藏有深意:苦难与伤痛是一种个人经验,我们都无法真正感同身受于他人的痛苦;他者的痛苦在主体的心灵世界中,或许能激起同情、怜悯,但那只是短时一瞬,犹如伊卡洛斯落入宽阔洋面溅起的星点水花;而将个体的痛苦经验置于时间洪流来看也眇乎小哉,无法改变历史航船的行进路线。

看上去,就耕夫们是否看见了伊卡洛斯的落水,威廉斯与奥登似乎有不同意见。或者说,两位诗人的分歧,在于画家是否认为这些画中人物目睹了悲剧事件。这一点显得如此关键,因为它决定了是否需要以及如何对人物的行为进行道德批判。同时,这也仿佛是推究画家创作意图的一个切入点。谈到这一问题,不妨回到画作的标题“Landscape with the Fall of Icarus”上。标题的中心词是“风景”,“伊卡洛斯的坠落”只是由介词“with”引出的伴随事件,表示事件发生在“风景”空间之内。而在画幅的二维平面上,给事发地点所分配的尺寸也确乎小得可怜,它被置于中景,就吸引观者的注意力而言,远远比不上耕马、羊群、树木、远山这些元素,更遑论服饰鲜亮的耕夫。这是否意味着,布鲁盖尔所要展现的本就是这片开阔而祥和的风景,伊卡洛斯只是偶然突降其中的外来异质元素?确实也有论者通过对这幅画的细节考察,指出画家所展示的场景并非古希腊或奥维德时代,而是画家所生活的16 世纪尼德兰的景观:人们生活在安宁、有序的自然与社会环境之中,耕夫、渔民、牧者分别代表着农业、渔业、畜牧业已发展到一定程度,而商船则是贸易的象征。“在布鲁盖尔的画作中,农业与贸易被展现为人类生活与劳作的世界中不可或缺的元素。”[5]至于画上的中心人物,则具有某种象征意义:“恪尽职守的农夫形象,则是自愿服从于更大的社会结构和有序世界的传统标志之一。”[6]按照这样的理解,伊卡洛斯的落水,只可能在那一刻短暂打破平静,也只能成为“布鲁盖尔和谐世界的一个旁注”[5]。如果布鲁盖尔的本意如此,他所塑造的各行各业的勤勉人士是否有暇关注远处的一个水花,也就不那么重要了。

这是不是说,诗人会错了画家的意呢?或者说,诗人是不是故意曲解了画家的意呢?如果文字作为媒介符号比形象、色彩在传情达意上更直接,诗人是否能向读者更准确地传递他要表达的意呢?如果威廉斯的诗只是用凝练的语言呈现出了一个客体而不以主观态度加以干涉,奥登却直接点出了苦难的主旨。那么,诗人自己对他者苦难的态度若何?他是在指责旁观者的冷漠、麻木,还是传递了某种无可奈何?他意欲唤起读者的同情还是敦促读者去审视置身事外的铁石心肠?《美术馆》的语调还是太冷峻,从字里行间很难看出作者的恻隐、焦灼、愤怒等情绪,也很难看出他将自己置于了耕夫们的对立面还是将自己划为了同一类。这自然引起了读者的猜测,甚至一位叫坎贝尔的先生对奥登的态度提出商榷,认为他“出了错儿”,将个人苦难的“私事”看作了“一种景观”,他甚至说奥登就是那位耕夫,就是船只,目睹惨象,只是因为“有一首诗要完成,遂仍旧平静地继续航行”[1]189-199。

无独有偶,一位当代批评家也将诗人与耕夫联系在一起,只不过他找到的共同点并非情感,而是劳作方式上的类似——写作就如犁地,需要专注于眼前的每一行。在他看来,奥登何曾无视苦难,前不久结束的中国之行,亲眼所见中国人民饱受日本侵略者暴行残害的艰难境遇让他对苦难有真切的感受,也让他对人类的野蛮备感失望。他对空袭记忆尤深,曾在诗中写下:“飞行恰是其本应憎恶的思想的产物,/也不会明白,为何他们的飞机/总要试图闯入生活。”[7]而当他参观美术馆时,“内心深处的经验——飞行器、向上的滑翔、无辜受难者,赋予布鲁盖尔画作中落水少年的命运一个现代回响”[8]。而中国之行的所见所闻,对战争的厌恶,也促使他思想发生了转变,逐渐对政治失去了兴趣,从社会活动撤回文学创作,这也就是那位耕夫的象征意蕴:“专注于在神圣而孤独的行列上仅仅创造美的人物”[8]。这样说来,奥登的“转身”并非不愿直面苦难,而是找到了他作为独立作家和诗人的使命。

二

如果画布是布鲁盖尔的眼睛,他是在远远的高处俯瞰落水事件,压根无从施以援手。伊卡洛斯倒栽葱跌入画布的姿势,着实有些狼狈,在定格的瞬间,他的上半身已没入水中,观者无从知晓事发时刻他的表情进而推断他的心理活动——伊卡洛斯的两条腿,只是牺牲者的符号,难以满足对人物生动性的好奇。另一位艺术家亨德里克·戈尔奇乌斯(Hendrik Goltzius,1558—1617)的作品,似乎能弥补这一遗憾。在这幅作品中,画家将定格时刻前移到伊卡洛斯失去翅膀的刹那,整个圆形幅面几乎被这个突遭变故的健美少年所占据。他的四肢,虽然这一瞬在球形区域形成稳定性构图,但仰面朝天的姿态、上下分离的双腿、按向前额的左手以及垂向地面的右手分明暗示他处于失重状态,马上将从圆中掉落出去,让这片区域归于一片空无。如果说戈尔奇乌斯刻意选择的圆形幅面,可以看作艺术家的目光视域,那么他看到的的坠落中的伊卡洛斯,则是惊慌、懊恼、悔恨的“失足少年”。

伊卡洛斯 戈尔奇乌斯

根据戈尔奇乌斯的作品,当代诗人比利·柯林斯(Billy Collins)也创作了一首“艺格敷词”诗。诗的起句,颇有和奥登“较劲”的意思。他说,“奥登所偏爱的伊卡洛斯是两条细腿/即将随着水花消失在绿波中/那时其他所有人都忙于自己的事/渔夫和水手,还有牧人和它的羊”。但他马上转向戈尔奇乌斯所绘的故事版本,那是“少年的苦难/坠落中的他浑身肌肉填充圆形画布/仿佛正掉入世界的一个洞,/穿过我们看见他的瞳孔”。因此,我们就能把他的形象拉到近前端详,也就能看清他“惊恐的脸”,“因为悔恨而扭曲”。柯林斯认为戈尔奇乌斯看到的与布鲁盖尔很不一样,这是因为两位艺术家有不同的视角。而只要调整距离、变换视角,伊卡洛斯事件同样“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”。柯林斯甚至在诗中妙想天开地提议将布鲁盖尔的画中时刻“倒放回去”,就能“产生一个奇妙视界”:“湿漉漉的少年升上天空/快速的特写镜头就会捕捉到悲伤/或者是糊涂”,如果“我们试图显示/不听父亲劝告的后果”[9]。这意味着在“观看”事件时,还可以有选择性地聚焦于连续时间中的某个片段,甚至是将时间线的方向翻转过来、将不连续的时间线重组起来采览,将连续叙事转化为非线性叙事。显然,对同一对象不同方式的观察,将得到有差异的结果,也将产生有殊别的观感。画家也好,诗人也好,他们在作品中呈现的,或许不是他们真正看到的东西,而是他们希望观众与读者注意到的东西。

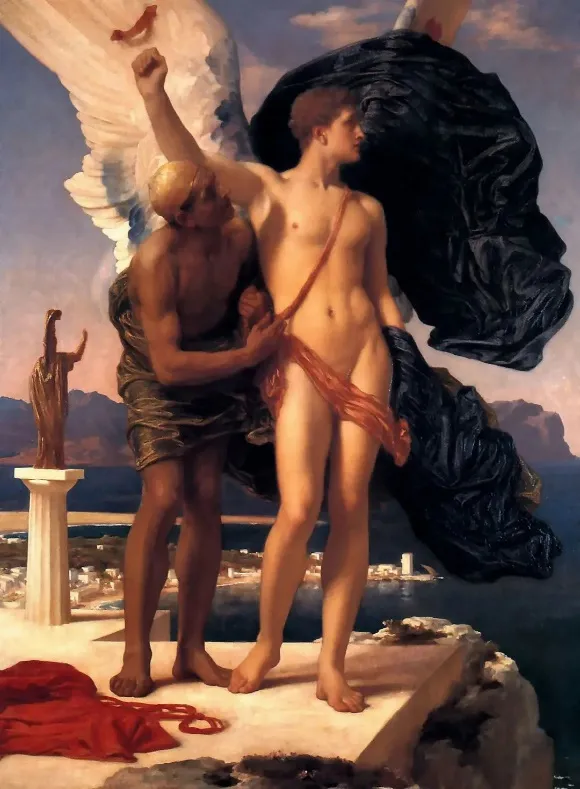

代达罗斯与伊卡洛斯 莱顿

细心的读者一定留意到了,戈尔奇乌斯作品中伊卡洛斯的正下方,有一个插着翅膀在半空盘旋的小人,那无疑是伊卡洛斯的父亲代达罗斯。他被描画得如此微眇,或许一是为了显示他距离出事地点很远,二则表明他也无力挽回悲剧的发生。作为《变形记》所讲述故事的中心人物之一,代达罗斯在布鲁盖尔的画作中是退场的,在戈尔奇乌斯这里也是几可忽略的。那么,有没有人“看见”过这位技艺出神入化的匠人呢?19世纪的英国画家弗雷德里克·莱顿(Frederic Leighton,1830—1896)将故事的时间线再次前移,让我们看到了代达罗斯为儿子装上翅膀,少年跃跃欲试那激动人心的时刻。

在莱顿的画笔之下,父子二人站在一座高台之上,父亲已为孩子装上翅膀,正殷勤地勾着腰,仿佛在交代飞行的要领、叮嘱注意事项。伊卡洛斯身后的双翼高高扬起,伸出了画幅之外,鼓荡的黑布也表明风势正好,万事俱备。伊卡洛斯眺望着远方,右手握拳高举,对即将开始的飞行满是憧憬,又信心百倍。画作的背景是典型的希腊海岸,还有一尊立在多利安圆柱上、向天空挥手的智慧女神雅典娜雕像。整幅画作洋溢着乐观的精神和磅礴的气势,伊卡洛斯形象俊美,目光坚定,对接下来的祸事毫无预见,也没有丝毫担忧。莱顿想让观者看到的,是一个在雅典娜战斗精神鼓舞之下,敢于挑战自我的大无畏英雄。在伊卡洛斯身上,显然寄寓了画家的理想。如果注意到画家对父子二人皮肤深浅的着色处理,就能发现画家有意“建立一个社会的和智力层次上的等级结构”,伊卡洛斯是按照阿波罗的原型来塑造的,是画家所理解的“通过努力成功获得启蒙,理想化的维多利亚时期男性的象征”[10],因此,这个人物已经超越了古典神话的原有属性,成为了肩负时代精神的新典型。一言蔽之,莱顿笔下的伊卡洛斯不是他“看到”的,而是依据自己心中的美的理想描绘出来的美的化身。

但艺术家,又必须依其所见来构思,并以擅长的媒介来完成他的作品。绘画或诗歌,都不只是表达抽象的情绪与观念,而需要在其作品中呈现出某种形象。形象和情绪、观念的结合,即是在艺术家心灵之中形成的“意象”,艺术家所要表现的,即是这种“心理图式”,来自于从心灵从外部世界获得的若干形象,并对它们进行了变形、修饰、重组等加工。这一工作的第一步,是“观看”,是调用眼睛获得对外部世界的初步认识。视觉捕捉事物、扫描事物、勘定其边界,探究其质地,因此“是一种积极的探索,它是有高度选择性的,不仅对那些能够吸引它的事物进行选择,而且对看到的任何一种事物进行选择”[11]49。在整体观照和细节探索中,眼睛也获得了所观对象的突出特征,有利于之后在表现它时能使其更为生动,活灵活现如来自真实的客观世界。莱顿以阿波罗雕像为原型绘出的伊卡洛斯、依据亲临罗德岛所见的希腊海岸与建筑画出的背景风光[10],布鲁盖尔作品中现场感极强的图景,以及奥登诗歌中对日常生活蒙太奇式的描摹,便达到了这样的效果。而从单个作品的整体来看,艺术家在对形象的处理上融入了自我的经验,他要所展现的,是“认知”基础上对世界的“理解”。故尔,“任何一个人的眼力,都能以一种朴素的方式,展示出艺术家所具有的那种令人羡慕的能力,这就是那种通过组织的方式创造出能够有效地解释经验的图式的能力”[11]56。优秀的艺术家,有一双敏锐的观察世界的眼睛,而他的心灵,则指导眼睛不断调整观察的视角,使其能发现独属于这一心灵的东西。这也就是塞尚说的,“一个人必须为自己创造出一种视觉,他必须观察眼前那些未曾被人发现的自然”,“我认为艺术就是个人的知觉。我让这种知觉处于情感之中,然后求助理智将它组织为一件作品”[12]。

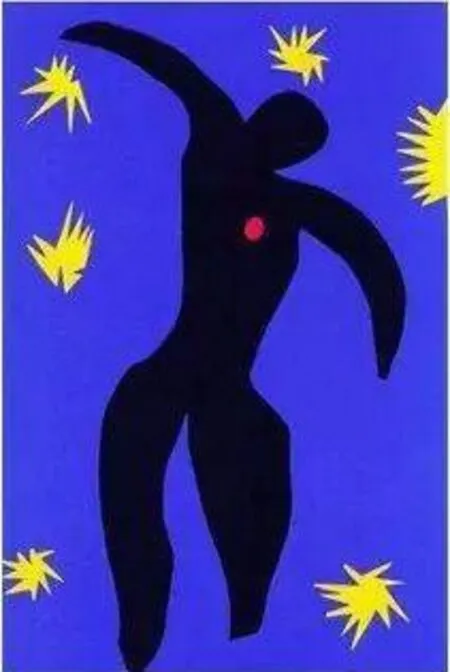

神话是虚构的,没有人亲眼看到过克里特岛错综复杂的迷宫,美轮美奂的神奇双翼以及悬崖边、天空上或坠入海中的伊卡洛斯。这位少年的形象,存在于艺术家的想象之中,是艺术家通过“心灵之眼”看到的。他是艺术家表现的对象而非临摹的对象,而“表现”的内容一定会超出个别事物的表象,其中融入了创作者的心灵经验。如果说,创作者要具备观察外部世界的能力,他也同样要具备“观看”自我内心世界的能力。他的视觉,不仅要有向外的视角,同时也要有“内视角”。在作品之中,外在的东西和内在的东西实现了融合,从而统一为“艺术真实”,心灵与艺术品也实现了同构。对于观者来说,他也需要去窥探内在于作品结构的艺术家心灵。奥登观布鲁盖尔画作而成诗,并非仅对画作进行简单描述,他述及耕夫、牧人与渔翁,更在于追探他们的情感、态度,由此与画家的心灵对话。戈尔奇乌斯与莱顿将伊卡洛斯的身体描绘得惟妙惟肖,更重要的也是为了展示一个内在的心灵。艺术的方式多种多样,如果不去勾描细节也能表现出丰富的心灵,亦是一种不错的选择。亨利·马蒂斯(Henri Matisse,1869—1954)就是这样做的。他的《伊卡洛斯》是一副剪贴作品,其中黑色的人形轮廓张开双臂如翅膀,镶嵌在鲜亮的蓝色之中,他的四周散布着黄色的带刺物。马蒂斯展现的,是飞行的伊卡洛斯还是坠落的伊卡洛斯?似乎都可以讲得通:如果蓝色是天空,黄色就如星辰和光芒;如果蓝色是大海,黄色不妨理解为水草。无论是在天空中还是大海上,这个抽象形式的伊卡洛斯四肢舒展,仿佛自由舞动的灵魂。引人注目的是,一个红色小圆块,标出了伊卡洛斯的心脏,让这个落在平面上的灵魂仿佛跃动起来——这一神来之笔,让观者一下子准确捕捉到了心灵。

三

诗人与画家,拥有同样敏感的艺术心灵,只是他们在塑造各自的作品时,采用了不同的媒介形式。作为造型艺术的绘画,主要运用线条与色彩来表现或想象对象在某个瞬间的凝态,将对象纳入由画幅限定的空间之中;诗歌则用语言来表现或想象对象,将其形态在时间维度上展开。媒介性质决定了诗画之间的界限,但艺术心灵却能够打破这种界限,使之在情感、态度上实现共通。“艺格敷词”的高级境界,是艺术家之间的心弦共振。画家的肉眼和“心灵之眼”,重在捕捉对象在事件连续图像中的“定格一桢”,并在展现它时给予特写;诗人则需要关注一段时间进程,先发现继而展现出对象在时间线上的连续变化。不妨这样说,画家在扫描对象后选择了一个稳定的视角进行聚焦,而诗人的视角与焦点,有可能随着对象的运动而运动,也有可能跟随自我的心之所往而驰变。构思中的艺术家,“寂然凝虑,思接千载;悄焉动容,视通万里”[13],他的心灵决定了他视野的广度和目力的纵深,以及他视角转换的丰富度与灵活度。

因观画而起兴的“艺格敷词”诗,经历了媒介符号与视角的双重转换。奥登的诗,将焦点由画内移向了画外,渐次迭现出一个个看似与画作无关的平行场景,但又汇聚于同一主题下从而形成了叙事脉络;柯林斯的诗,则试图逆转时间线从而获致影像特效。“艺格敷词”的创作视角多种多样,有人曾列举出一些,比较常规的有如实描述场景、将画中的形象与其他画作关联起来、表达观画者的感受、阐明艺术家组织或呈现对象的方式、探讨艺术家与主题的关系、叙述画作的创作过程等,还有一些方式的视角较为独特,如叙述者直接对画家言说、直接对作品对象言说,或者以画作中一个人物或一组人物的口吻叙述等[3]。虽然他举出较多的诗歌例子来印证归纳出的种种方式,但显然不可能穷举。艺术不同于数学,不是所有特殊的作品都服从于一般性的规律,恪守模型和公式依葫芦画瓢进行创作,几乎不可能产生一流的艺术。高明的艺术家,是新的视角的发明者,往往通过打破常规使作品显出“个性”。当他这样做时,也就“穿越了阈限,获致一种全新的视角,在其中诗与画彼此交融,我们将自我投入其中并使之增色”[14]。面对这样的诗,读者不仅能看到动起来的画,还能与画家与诗人的“心灵之眼”对视,并因灵犀一点而神遇。

伊卡洛斯 马蒂斯

伊卡洛斯的故事,是诗人们钟爱的题材。他们不断变化视角,对这一神话故事原型进行创造性改写,让这个人物呈现出多变面孔。诗人仿佛亲眼看见了伊卡洛斯飞行与坠落的全过程,试图复原故事之中被前人忽视的细节。如美国女诗人安妮·塞克斯顿(Anne Sexton,1928—1974)在一首题为《致一位大功告成的朋友》(“To A Friend Whose Work Has Come To Triumph”)的诗中这样写道:

伤悼伊卡洛斯 德雷珀

想想伊卡洛斯,粘上这对湿乎乎的翅膀,

体验他肩胛处奇妙的轻微的扯动,想想第一次飞升到迷宫的草地之上那完美的瞬间。想想这是何等成就!正下方有一些树,笨拙如骆驼;

身边惊起直直掠过的椋鸟

想想天真的伊卡洛斯干得多出色:

比一篷帆更大,他在雾和毛茸茸大海的

巨浪上方闪过。翅膀令人赞叹!

感受他脖颈处的热火,看他随意地

抬眼一瞥就被吸引住了,奇迹般

被拽进滚烫的眼。谁在意他跌回大海?[15](笔者自译)

塞克斯顿的视角聚焦的,是伊卡洛斯在空中飞行的骄傲姿态。在她看来,这段飞行不能仅仅理解为坠水的前奏,也不是导致他最终毁灭的直接原因。从充满赞叹的语调来看,诗人将这次飞行,看作是对未知的探索,是奋不顾身的勇敢尝试,她着意刻画了在飞行中伊卡洛斯身体粘上翅膀与掠过大海时的细微体验,并与扎根大地无法飞升的树进行对比,意在肯定敢于从现实中超拔出来的气概,而只要迈出了关键的一步,伊卡洛斯就是成功的——成就感的体验,存在于过程之中,结果并不那么重要。在诗的结尾处,诗人略微提到伊卡洛斯的坠落:“看他为太阳欢呼然后坠落下来/而他理智的父亲径直步入了城镇。”热情的太阳被表述为飞行的目标,他曾在激情的指引下无限接近,即使未达终点,也好过坠落到“城镇”所隐喻的庸碌尘世生活中。从口吻来看,这首诗是诗人对一位也许正经历挫折的朋友的劝慰,而诗人重述伊卡洛斯做类比,肯定其飞行的价值,也传递出自我对人生意义的理解。

同样认为伊卡洛斯的飞行并非失败的,还有美国当代诗人杰克·吉尔伯特(Jack Gilbert,1925—2012)。在《失败与飞行》(“Failure and Flying”)中,伊卡洛斯只在诗的开头与结尾处两度现身,仿佛只是一个“报幕员”。中间的诗行,诗人是在讨论爱情与婚姻。他写道,面对爱情的结束或婚姻的失败,许多人会说早知道这就是错误,但诗人的态度是“任何/值得做的事,做得糟糕也值得做”。接着诗人将视角转向爱情与婚姻中的美好时光,在两情相悦的时刻,“她的优雅/像羚羊站立在黎明的薄雾里”;“海的光在她身后,寥廓的天空/在海的另一侧”。点点滴滴的回忆提醒着,即使爱情已逝,但爱曾经存在就是美妙的体验。这就如诗人所理解的伊卡洛斯的飞行:“在坠落时并没有失败,/而只是他的胜利告以终结。”[16]与塞克斯顿一样,吉尔伯特化用了伊卡洛斯的故事,用以表现他想表达的主题。而伊卡洛斯的飞行,在诗人看来与这一主题如此贴合,于是就落入诗句之中,成为当代场景与艺术家心灵的一个旁注。

两位英美当代女性诗人,对伊卡洛斯的故事进行了更大胆、激进的改编,她们构想出故事中原本不存在的人物,将其作为叙述者,让她们看到并重述眼中的伊卡洛斯。穆里尔·鲁凯泽(Muriel Rukeyser,1913—1980)《等待伊卡洛斯》(“Waiting for Icarus”)的叙述者,是遭到伊卡洛斯抛弃的姑娘。她对伊卡洛斯的丑陋行径展开了控诉:他的飞行,不过是离开的借口,以事业为由他狠心离去,还以甜言蜜语哄骗她在海边等他归来。而到了诗的结尾,这位少女幡然醒悟:与其深陷于回忆中难以自拔,不如当初就“自己去试试那翅膀”,这样“岂不好过在这里望穿秋水”[17]。卡洛尔·安·达菲(Carol Ann Duffy,1955—)所虚构出的伊卡洛斯夫人,她的态度更为直接。《伊卡洛斯太太》(“Mrs. Icarus”)全诗只有短短五句,这位遗孀站在山丘上,似乎并不悲伤,她审视了伊卡洛斯的飞行,直斥他的刚愎自用和一意孤行,在她看来,这个男人不自量力的行为,“向世界证明/他是个彻头彻尾、如假包换的一等一的笨蛋”[18]。在两位女诗人的视角中,寄托了觉醒的女性对男权的反抗,因此伊卡洛斯,就不得不委屈地被降格为或奸诈或愚蠢的男性形象。

俗语说,一千个读者眼中,就有一千个哈姆雷特,那么,一千个艺术家,也会创造出一千个伊卡洛斯。通过上面的分析我们看到,无论是画家还是诗人,他们选取观看对象的视角,决定了他们塑造的人物形象。而选取视角继而为形象构形、着色的,是操控着眼睛和手,操控着线条与语言的艺术家的心灵。随着艺术家情感的律动与理智的导航,伊卡洛斯可以在画布和诗行间飞翔,也可以跌入调色板的微澜和词语的漩涡中。而读者和观众,则跟随者艺术家的笔触,被伊卡洛斯故事的推进带入种种情绪,或为他的飞行喝彩,或为他的落水悲伤。英国古典主义画家赫伯特·詹姆斯·德雷珀(Herbert James Draper,1863—1920)在油画作品《伤悼伊卡洛斯》(The Lament for Icarus)中就着力渲染了这种忧伤氛围。在这幅画面前,读者的心也会因伊卡洛斯的坠亡而沉落。但是,艺术形象是不会死去的,还会有艺术心灵将这位少年冰冷的躯体温热,用色彩和语言给他插上另一对翅膀,将他送上更自由的天空。