“互联网+义务教育”的实践探索

万依婷

摘要:“互联网+义务教育”是浙江省政府所推出的城乡教育共同体实践项目。本课程在项目理念的指导下,通过利用互联网技术,围绕《数图形的学问》课程内容,设计符合城乡学生特点的教学课件,凸显学生的课堂主体性地位,并及时召开课后教研活动,对教学过程中的优点与不足之处展开了深入探讨。此外,通过本节“互联网+义务教育”课程,也对未来如何进一步提升课堂互动教学效果、平衡学生差异等问题提出了展望。

关键词:“互联网+”;义务教育;城乡教育共同体

背景信息

一、“公平而有质量”政策

党的十九大报告中强调,“要努力让每一个孩子都享有公平而有质量的教育”。[1]“公平而有质量”数字,不仅指明了我国未来教育发展的大趋势,更意味着我们必须要竭力缩小不同区域、城乡之间所存在的教育差距。我国正处于以教育信息化促义务教育公平从关注基础设施与资源配套的起步发展阶段转向以教育信息化应用缩小数字鸿沟的加速发展阶段,正在迈向模式创新的精准可持续阶段,[2]不断巩固社会主义国家与中华民族发展的根基。

二、浙江省“互联网+义务教育”项目

“互联网+义务教育”项目是试图通过利用互联网技术,将位于城镇地区的优质学校与位于贫困乡村地区的普通学校相连接。但城乡资源共享、城乡义务教育共同发展的效果并没有达到理想状态。“互联网+义务教育”是浙江省政府所主持的一场基于互联网技术而进行的教育大探索、大实践。为共同建设浙江省优秀城乡学校提供了重要的参考经验。

三、案例对象

本节课为《数图形的学问》,面向的学生为小学四年级,且是由金华市湖海塘小学与苏孟乡中心小学共同通过互联网平台而开展的义务教育课程。

案例正文

一、问题描述

(一)教材分析

本节是北师大版小学四年级数学上册数学好玩的第三课,属于综合與实践领域的内容,“数图形的学问”是简单的排列组合问题,教材创设了“鼹鼠钻洞”和“菜地旅行”两个有趣的问题情境。由简单到复杂地引导学生利用几何图形来描述和分析问题,把数学问题变得简明与形象,引导学生经历不重复、不遗漏地数图形过程,感受问题中隐含的数学规律,发展学生有序思考的习惯。

(二)学情分析

本节课为“互联网+义务教育”课程,是由湖海塘小学与苏孟乡中心小学共同合作开展,因此需要对两个班级的学生开展学情分析。对于湖海塘小学学生而言,本节内容学生自主学习难度不大。但对于苏孟乡中心小学的学生而言,需要老师进行逐步引导与教学,在此过程中与湖海塘小学的学生开展互动交流,达到共同进步的目的。

二、指导理念

借助互联网技术,联结城乡学校共同构建教育沟通提,并通过整体化发展、个性化发展、协同化发展以及真实化发展的方式,将城乡学校真正凝结成为教育共同体,从而合理推动城乡学校教育资源的传递共享,为促进城乡学生的共同健康发展奠定重要基础,这也成为了本节“互联网+义务教育”课程的指导理念。

(一)点面结合,整体化发展

正如教育部副部长朱之文在接受采访中所提及的,“推动城乡一体化发展,需要多管齐下,综合施策,并通过以点带面的方式,推动城乡义务教育的整体化发展。”[3]城乡教育中不同方面的发展联动也将对整体发展起到重要影响。

(二)差异共存,个性化发展

如上所言,城乡教育共同体通过开展共同活动,其本质便是城乡两校共同利用彼此的资源实现过程共享、结果共通的过程。但是需要注意的是,在城乡教育共同体中,并不可能存在绝对性统一,反而是因为城乡之间存在区别而存在差异化特征,由此“差异共存,个性化发展”也必将成为“互联网+义务教育”的指导理念。

(三)互惠共生,协同化发展

所谓互惠共生,主要是指与单独生存相比,不同种属生物通过共同生存的方式而能够获得更多的利益。具体至城乡合作开展教育共同发展中,其基本形式主要是城乡学校之间借助互联网技术而实现资源共享、沟通交流,由此达到相互提升的目标。因此,在开展“互联网+义务教育”课程活动中,笔者也非常注意结合城镇与乡村的不同优势资源,使其得以达到互惠共生的效果。

三、问题解决过程与方法

(一)积极交流,了解学生差异

正如前文所提及的,“互联网+义务教育”城乡合作教学与传统的课堂教学有所不同,教师所面对的将是学习条件、学习进度、思维方式等完全不同的学生群体,因此在课前,了解学生的差异便显得极为重要。

因此在课程开始之前,笔者先是与苏孟中心小学的老师进行积极交流,了解班级学生的基本情况。

(二)捕捉重点,有效突破难点

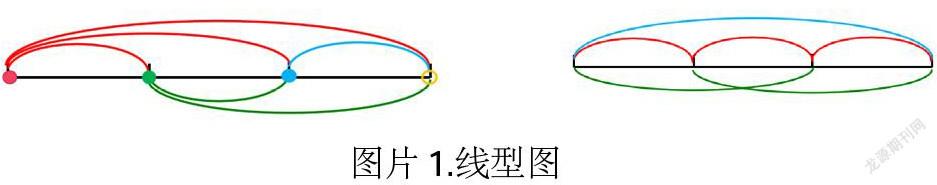

本节课的设计思路为(1)从生活问题抽象出线段图;(2)能够有序不重复不遗漏的数;(3)从线段图回到生活问题。其中,重点是“学会有序、不重不漏数线段的方法”,难点是“引导学生在按一定规律数的基础上,发现数图形的规律。”

接着抛出疑问“我们要怎么样有序地数呢?”并由此引入下个环节,教授学生如何学会将复杂的情景图转化成简单的线段图,从而更为直观地计算,以便遗漏。

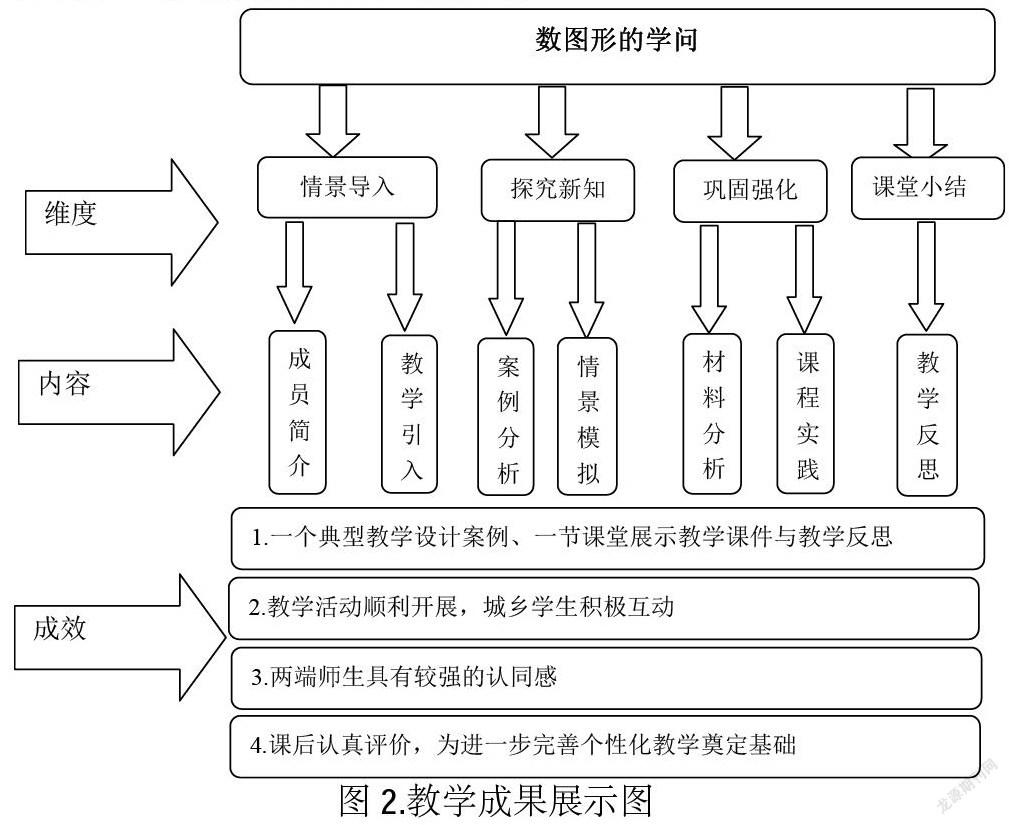

四、应用成果展示

总体而言,在这节课上,笔者先带领学生精细解读规则。随后让学生自主尝试,画出逃生路线。在同步课堂结束之后,笔者还与听课老师一起共同开展了同步教研活动。而通过教研,从中总结到教学规律。这无疑为我们在未来开展个性化“互联网+义务教学”活动提供了重要借鉴作用。

五、反思和展望

通过利用实时交互信息环境,让城乡教师、学生之间能够积极进行交流互动,从而能够为乡村学校的学生提供更多的教育资源与启发。然而,除了所取得的成就外,我也感受到了依旧存在需要注意的问题。比如,需要使课程教学内容更加符合不同层次学生的实际情况,城乡之间在课程前后也应该也加强沟通交流的频率。

结束语

总而言之,通过借力互联网技术以打造城乡教育共同体,是破除城乡教育资源不均衡难题的重要途径,并能够借此以实现城乡教育资源共享、城乡学生共同发展的教育新目标。通过“互联网+义务教育”课程教育,我深刻感受到城乡学校在“尊重差异、交流互助”理念的指导下,依托互联网技术而开展同步教学,确实有助于进一步提高教学的效果,让孩子在愉快的氛围中、在互动交流的过程中学会更多知识,也能够让教师在共建共享、共进共学的过程中实现自身专业水平的提升与发展。

参考文献:

[1]新华网:《教育,“有质量”三字千钧重》,中国共产党新闻网,2017年10月22日.

[2]徐欢百,胡小勇:信息化促进基础教育公平:图景,焦点与走向[J].现代远距离教育,2019,(6):29-34.

[3]人民网:《推动城乡义务教育一体化发展迈上新台阶》,2018年3月.