站在人生的前线

——谈“胡一川艺术与文献展”的主题与实现

◇ 曹庆晖

“站在人生的前线—胡一川艺术与文献展”历时一年多的筹备,终于在2020年末于中央美术学院美术馆开幕。在此,我仅就展览构思和想到的问题做些盘点,立此存照,以对工作实践中遇到问题的处理办法和经验认识思考,就教于方家和读者,既为展览批评、专题研究、图录编撰、教研接力等后续工作的开展提供有据可查的工作底本,亦为“20世纪画家纪念与研究”这一不断涌现的研究性展览类型输出可供检索和讨论的文案文本。

一、“自觉”与“站在人生的前线”

2020年是胡一川诞辰110周年。胡一川(1910—2000)是福建永定人,他是我国20世纪三四十年代新兴版画运动、五六十年代革命历史主题油画创作和高等美术学校建设的先驱之一。1950年中央美术学院成立后,胡一川任党总支书记,与院长徐悲鸿携手合作,共建新中国美术的园地。1953年,他受命南下在武汉创建中南美术专科学校,任党委书记、校长。1958年,中南美术专科学校南迁广州改名广州美术学院后,他任院长兼党委第一书记。为此,中央美术学院、广州美术学院在他诞辰110周年之际联合举办展览,以志纪念。

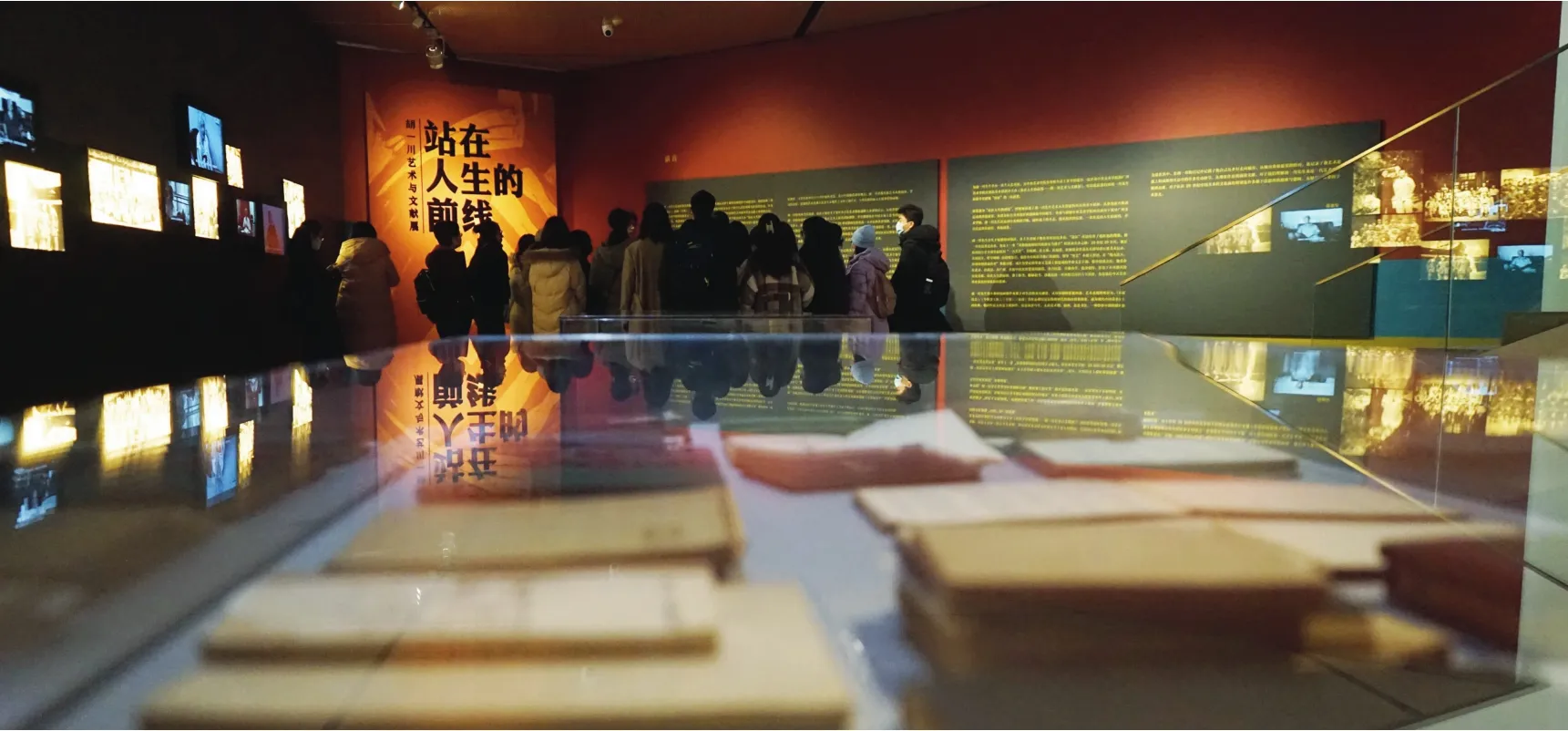

“胡一川艺术与文献展”现场之一 曹庆晖摄影

本展览的工作方向一开始就非常明确,即纪念回顾展。而怎样把纪念回顾展的主题提炼出来,是我首先要考虑的问题。胡一川所作《到前线去》《牛犋变工队》《开镣》《前夜》等作品在中国现代美术史上深入人心的风格与精神,胡一川研究所常年对其作品与资料的系统整理与专门编研并由此建立起来的研究基础—作品、图像、资料等数据和口述积累,以及公开出版的《胡一川诞辰100周年研究展》《红色艺术现场—胡一川日记(1937—1949)》《胡一川油画集》《胡一川版画速写集》《胡一川艺术研究文集》《胡一川与新中国专题研究文集》等成果—这些无疑是了解和认识胡一川的必由之路。深入其中,胡一川思想和创作上的“前线品质”很容易给人以热烈而积极的触动。

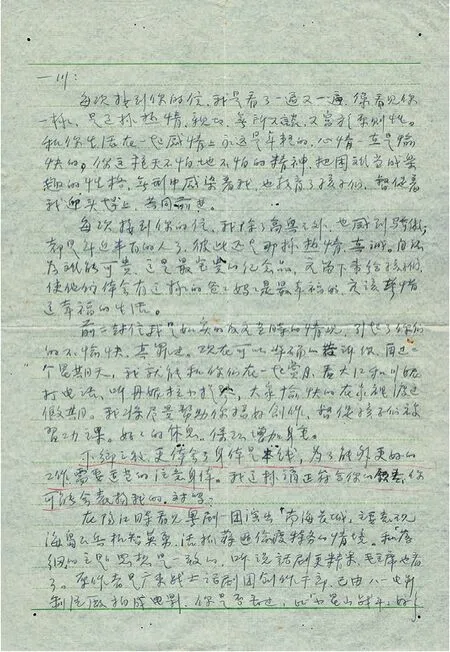

读胡一川的日记,可以注意到,从青年时代开始,思想意志上的胡一川无时不在诫勉着身体行动上的胡一川,以至于“你应该”怎样怎样、如何如何成为他日记中的高频语句。而他的思想和行动也都表明,他是一个高度自觉的人!这种思想与行动高度统一的自觉正是他“前线品质”的内核。

在“七七事变”后勇毅投身抗敌救亡的民族解放洪流前,左翼木刻青年胡一川就不断地警醒着自己走出小圈子,要求自己要“勇敢地跑到时代的前头当旗手”。他说:

你应该勇敢地跑到时代的前头当旗手,而不应该只握着时代的尾巴。〔1〕

你应该在有意义有前途的前线上去挣扎去追求,千万不要在一时的安闲上去选择啊!更不能因为受了一点障碍就打破了你的去路啊!〔2〕

你应该经常有系统地研究过去历史上所有经验,去认识目前社会的现实,更要精密地去推测将来必然要产生的新社会,要这样才能建立和确定你合法的行动。〔3〕

中央美术学院建院初期,院长徐悲鸿、书记胡一川合影

1953年胡一川南下前,中央美术学院同事为他送行后留影,右四戴帽站立者为胡一川

毛主席和延安文艺工作者在1942年5月延安文艺座谈会开会期间的合影,门洞内左立第一人(戴帽者)为胡一川

你千万不要过于沉醉和留恋于某一个圈子,你应该跟随时代的需要变换你的态度。〔4〕

你应该要从多方面去认识和理解某一个朝代为什么会黑暗,某一个朝代为什么会光明。〔5〕

你应该负起推动时代车轮的重任,而不是躲在后面拖着人家的尾巴。……你应该随时注意这是什么时候了。〔6〕

你应该把雄壮的歌声唱给大众听。〔7〕

要勇当旗手,要冲破障碍,要推动时代,要追求光明,要高声歌唱,这不是夸夸其谈的说教,而是写给自己的鞭策,这是多么热情又高尚的思想觉悟和自我要求!现在看来,1937年27岁的胡一川能有这样的思想觉悟和自我要求,离不开哺育他的闽西山区对他吃苦进取血脉的塑造,离不开五四新文化运动思想解放的启蒙和母校国立艺术院“创造时代艺术”的启迪,特别是离不开鲁迅先生对他发起的幼小的“一八艺社”所具有的“清醒的意识和坚强的努力”的支持,也离不开他在左翼美术运动中身陷囹圄、革命恋人夏朋牺牲对他意志品质的磨炼。

“假若不跟时代跑,做一个前卫或是一个有力的帮手,你还有什么用啊!”胡一川在日记里这样写道。在“七七事变”后严峻的民族危亡之际,胡一川决计“跑到炮火连天、冲锋肉搏的血阵里”。他从福建奔赴延安,进入鲁艺,率领木刻工作团深入敌后,寻找“大时代的真理”。1942年5月,胡一川应邀参加延安文艺座谈会,并结合他在敌后的工作实践写了一篇《谈美术上的普及与提高工作》的预备发言。显然,经过敌后工作,面对文艺前途,他已成长为善于思考和总结的党的优秀美术干部。抗战胜利后,胡一川随华北联合大学、华北大学转战,最终带着坚持不懈的创作志愿和热情跑进新中国和新时代,在北京、武汉、广州,投身于社会主义文艺创作和美术教育的新天地。

这一切,都与胡一川自觉于时代巨变的需要、自觉于民族国家的召唤、自觉于自我价值的实现的思想觉悟息息相关。1941年2月5日,他曾经写道:

钢是铁在熔炉里炼出来的。如果是一个阶级的战士,他是敢于在困难的池子里游泳,向一切困难投降是一个时代的弱者。应该提起你最高的勇气,担负起时代的困难担子。木刻工作者的岗位应该和其他的阶级先锋队一样站在最前线。〔8〕

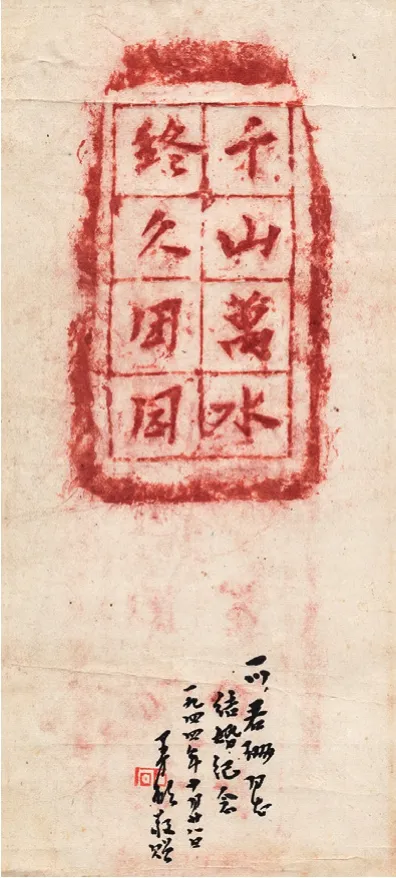

1944年,胡一川黄君珊在延安结婚时收到的砖刻贺礼,王曼硕刻制 广州美术学院提供

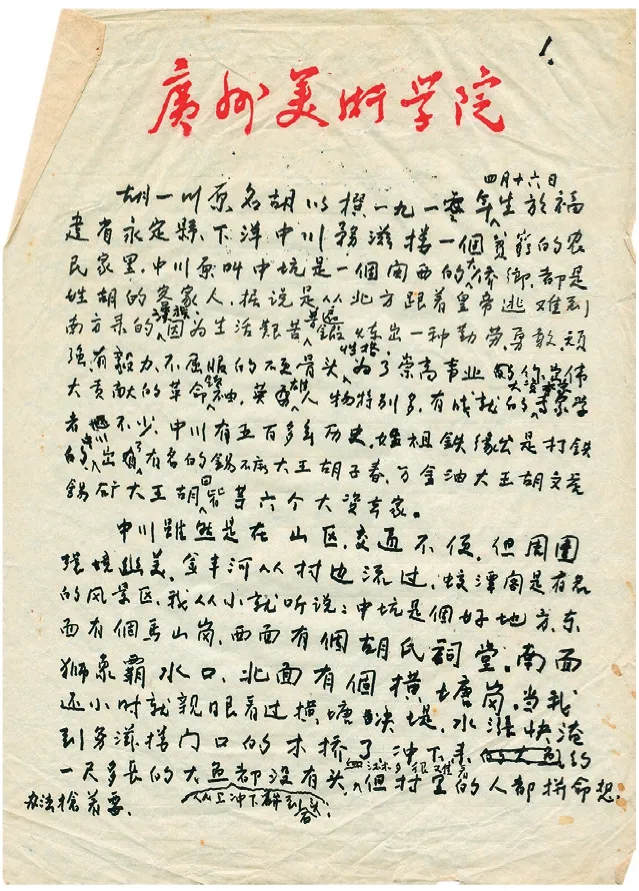

1994年,胡一川撰写《我的回忆》手稿 广州美术学院提供

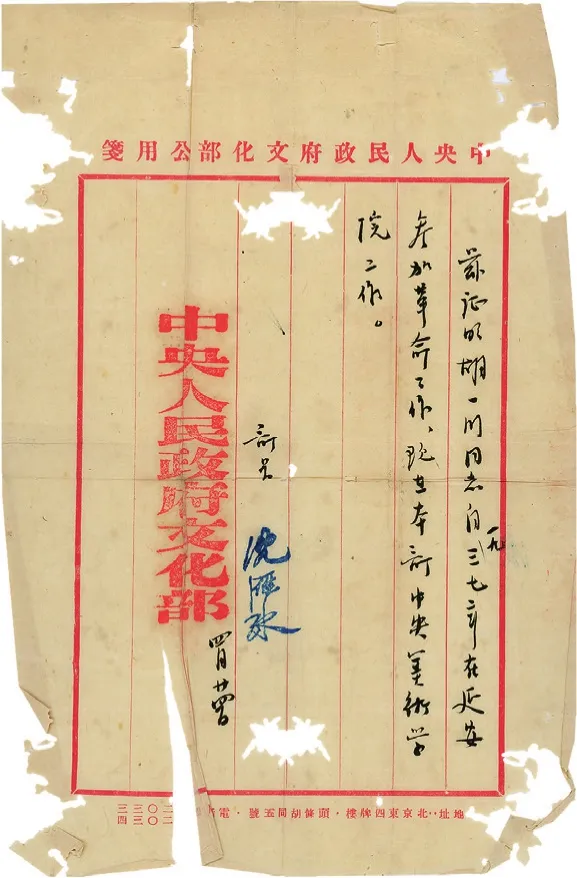

1950年,文化部为胡一川革命经历开具的证明 广州美术学院提供

可以说,自觉是胡一川人格中最宝贵的部分,也是促使他跑到时代前头去,到进步文艺事业的前线、到抗战救亡烽火的前线、到新中国美术创作和美育建设前线的内驱力。

但有一点也非常清楚,胡一川自始至终更愿意将时间和精力用在以民族解放和国家建设事业为基础的业务工作和创作发展上,而不是放弃业务和创作,成为一个专职领导干部。可是胡一川心胸坦荡、为人正派、政治可靠、态度稳重、工作热情、考虑周到的品质,在急需干部的革命队伍里往往被看重和赏识,他也因此被委以更多的责任和担子,这也相应地对他的创作欲望和业务发展产生不小的影响。他为此颇感苦闷,二者之间的矛盾也成为他纠结一生的心病。1944年5月,当胡一川任职于鲁艺美术系党支部书记时,就曾给鲁艺院长周扬写信倾诉过这方面的苦闷,结果当然难如其所愿。他曾在日记里表示,“我感觉到唯一解救自己的办法,就是利用一切空余的时间专心于创作上,以不断顽强的努力争取在艺术上的进步”。到1953年胡一川受命辞别中央美术学院去武汉组建中南美术专科学校,也因“我好多题材都是北方的,能不能我不去”的请求落空而和战友洒泪南行。“党决定我去,我就服从决定,到那里去好好工作。”而当完成创作与行政工作发生矛盾时,他只能强行停下创作,转而投身工作。学习文件,理解政策,开会布置,组织动员,以身作则,率先垂范。他在日记里说:“我经常用双手按着胸口,因创作欲经常象火山一样要爆发啊!”

这样看来,自觉的意义在胡一川这里不只包括主动积极、全心投入,为“到前线去”的艺术创作努力,也包括服从要求、约束自我创作欲望而“被推到前线”去的克己奉公,这两方面辩证统一所造就的创业事实与精神品质—“站在人生的前线”,即是这次展览主题的由来。

二、胡一川艺术与文献展的“三庭五眼”

本着上述思考,进一步结合胡一川的艺术道路和胡一川研究所的实际藏品,我深感若单凭胡一川业务所向的木刻和油画来呈现他站在人生前线的事实与品质,既不完整也不符合实际。确实,胡一川担任领导职务,特别是1949年后长期担任美术学院的领导工作,使他付出了大量本该用于创作的时间,以至于他的作品保有量与一般学院艺术家的基本规模有落差,但他也因此在工作中积存了数量可观的工作汇报、讲话稿、信函和其他材料。这些材料不仅能够证明组织上对他“在大的运动中表现积极负责,能力强,办法多,有一定理论水平”的评价,而且也能够细化我们对中国现代美术史上某些大事的认识。因为他是一个站在前线的人,所以他的工作就是前线工作的具体反映,而这些工作材料无异于前线战报和历史档案。实际上,中国国家博物馆已早有征集他这方面的资料为文物和档案。故此,对于胡一川110周年诞辰纪念展览,无论是由谁来策展,应该都不会对这批从前未整理和公开的资料置若罔闻,而是着力挖掘。其中比较关键也比较棘手的问题是,如何将这批资料妥善而富有逻辑地用于展览中。此外,因为展览的落脚点是人生的前线,那么在工作、创作等事业追求之外,挖掘胡一川的情感、家庭以及师友同事间的往来,也是主题的应有之意。在这方面,胡一川足够惊天地、泣鬼神的人生经历和情感被精心地保留在书信、照片、用品等文献和遗物中。因此,在作品之外,充分调用文献和遗物等材料,将之与胡一川的作品在意义和分量上等量齐观,以“美术馆+档案馆”的方式呈现站在人生前线的胡一川,就是我认为的最恰当也是最应该的选择。胡一川艺术与文献展的内容标题也就是因此而来。无疑,这在不小的程度上将是一个挑战文献处理方法和观众阅读能力的学习型纪念研究展。

1964年6月29日,黄君珊给胡一川的信 广州美术学院提供

1950年4月1日,胡一川在中央美术学院成立大会讲话手稿 广州美术学院提供

根据中央美术学院美术馆二层B展厅的格局以及如上考量,在胡一川研究所的倾力支持下以及在多次向团队、学院的阐述和汇报后,该展览最终落实的主题和内容的“三庭五眼”得以明确如下。

所谓三庭,即展览现场的前庭起步区、中庭转角区和后庭结束区。前庭起步区是整个展览的开场引言区,主要解决的是如何将主题带入问题中。中庭转角区是美术馆空间由开阔转向狭长的直角转折区,主要为展览的主题内容由作品为主转向文献为主从视觉上提出合情合理的转变理由,以形成中庭转角区为界,前为作品主展区,后为文献主展区的逻辑。后庭结束区既是展览的终场,也是展览的压轴,在这里要处理胡一川艺术事业之外的生活与生死。这也是展览主题在人生叙事与情感升华两方面的共同需要。由此三庭,展览具体串联了以下五方面的内容:1.胡一川这个同志—大家所了解的胡一川。2.站在人生的前线—胡一川的木刻与文献。3.站在人生的前线—胡一川的油画与文献。4.站在人生的前线—胡一川的美育与文献。5.爱与生死的咏叹—胡一川的苦难与幸福。

位于前庭起步区的展览内容“胡一川这个同志—大家所了解的胡一川”,主要选编胡一川研究所近年来制作的有关胡一川艺术人生的口述调查视频资料十几部,胡一川从“一八艺社”(1930)到“送别江丰”(1982)等不同历史时期的集体合影二十多张,依时代顺序和展线延伸,穿插编排。并配合展柜中的胡一川1993年自撰年表手稿、胡一川遗存日记(全本)、罗工柳在“胡一川从艺六十五周年作品展”研讨会的回顾讲话稿以及古元、迟轲等人评论胡一川艺术的文章,试图从口述与文献、视频与遗物等多方面向观众具体生动地介绍胡一川这个人。其中,最为完整的文献当属全本胡一川日记,而最能体现对胡一川了解的回忆当属罗工柳的讲话,内有诸多问题和细节很值得深入思考和研究。而最反常态的艺术家介绍,是展览以胡一川自撰年表手稿取代过去占用展线刻字铺陈艺术家年表的做法。这是为了凸显展览在内容与形式之间更看重实物内容的意图。在他人评说之外,展览也安排胡一川“发声”。在视频照片混编的墙面上,展览特别选择了胡一川1937年日记中的三句话,以反映他对自我的要求和评价。其中有一句是“我的内心是血,所以我不能变为钢铁,但我的意愿又那么坚,所以我的心也绝对不容易软”,这句话恰当说明了胡一川本人意志坚定但又不冷酷无情的性格特点。

胡一川爱好音乐,会小提琴、吉他和钢琴,喜欢歌唱,晚年在病房还用法语给女儿吟唱当年在上海街头携女友参加飞行集会时高唱的《马赛曲》。青年、斗争、老人、病房、《马赛曲》,这些片段如蒙太奇般叠加,不能不令人感受到一代人的精神奋勇和岁月沧桑。展览为此选用舒缓吉他变调演绎的《国际歌》,营造沉思回忆的氛围,构建历史与情感的穿越,试图在前庭起步区烘托开场的同时继续引导观众,拉开第二部分主展区的帷幕。

主展区“站在人生的前线”包括三方面内容,以中庭转角区为界,之前为“木刻与文献”“油画与文献”,之后为“美育与文献”,前后内容逻辑的转化以胡一川故居—研究所的景观照片予以实现。景观照片作为一种视觉元素出现,一是让观众能具体联系到胡一川生活与创作的私人空间,以丰富观众对胡一川的认识,二是体现胡一川研究所在资料整理与研究上发挥的作用。没有研究所的日常努力,展览就无法用作品之外的材料讲述胡一川的人生故事。在此设想下,景观照片之前的展区以作品为主,结合少量文献,展现胡一川艺术与时代的紧密联系;之后的展区则以文献为主,将之装框上墙,给予作品般的视觉礼遇,让文献构成进入胡一川私人空间和内心世界的一个个小窗。

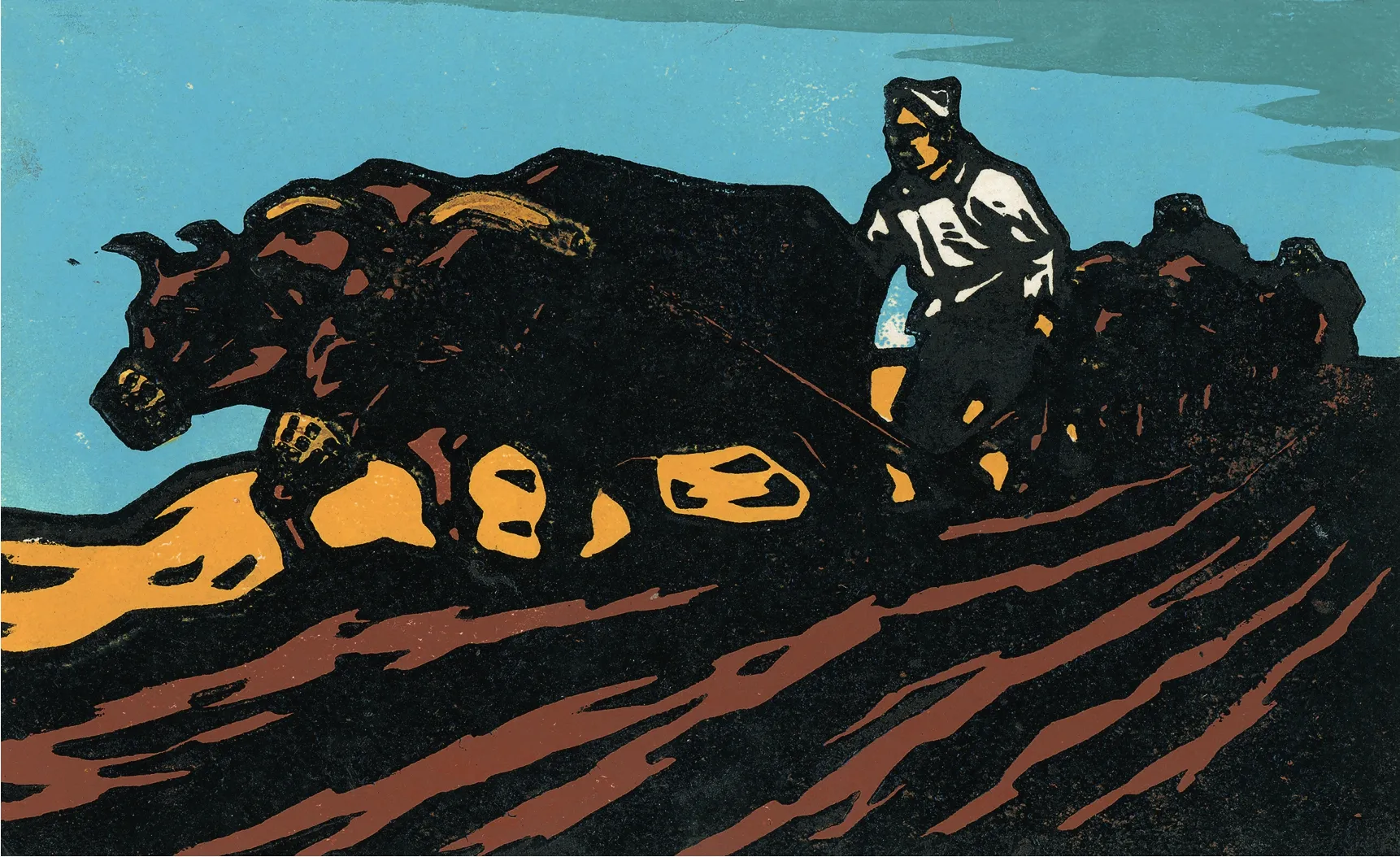

主展区第一板块“站在人生的前线—胡一川的木刻与文献”,以“一八艺社”成员汪占非在2003年92岁时写就的一份工工整整的手稿《回忆胡一川同志》开启。这份手稿的回忆上承前庭起步区的“众说胡一川”,下启胡一川参加左翼美术运动的章节,是一份实现展览区位内容转换、着重回忆“一八艺社”活动的原始文献。在此之后,展览以胡一川20世纪50年代手稿《左翼美术运动》、1991年手稿《回忆鲁迅先生与“一八艺社”》、中国国家博物馆藏1941年《敌后木刻观摩会》《敌后木刻观摩会座谈会》记录、胡一川1942年5月14日手稿《谈美术上的普及与提高工作》为核心,分别编排了相应的木刻作品和剪报图像。这就要求观众在借助手机扫码释读手稿文献的基础上,自主实现上述文献与作品的逻辑关联。这一部分特别重视的是将搜集在胡一川手中的鲁艺木刻工作团作品、中国国家博物馆藏八路军副总司令彭德怀致函胡一川的亲笔表彰信、延安对敌后木刻的几次座谈记录稿悉数陈列,为学界完整了解当年木刻工作团的创作与评价提供充分的文献与实物。另外难得一见的是,展览不仅陈列了胡一川的木刻代表作《牛犋变工队》《不让敌人通过》,还同框陈列了两件作品的木刻原板,并与胡一川收藏的解放社出版毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》以及胡一川《谈美术上的普及与提高工作》手稿相配合,为了解文艺座谈会前后胡一川的创作与思考提供了最真实明确的物料和读本。

胡一川在1941年2月5日的日记中写道:“钢是从铁的熔炉里炼出来的。如果是一个阶级的战士,他是敢于困难的池子里作游泳,向一切困难投降是一个时代的弱者。应该提起你最高的勇气,担负起时代的困难担子。木刻工作者的岗位应该和其他的阶级先锋队一样站在最前线。”这段话明确反映了胡一川当时的思想站位,也可以说是他从上海到延安、从左翼斗争到抗日救亡这一人生选择与发展历程的说明。为此,展览将其植入墙体,用以醒题和弘扬这一精神。

主展区第二板块“站在人生的前线—胡一川的油画与文献”,以主题创作作品、遗失或未完成作品的草图及风景写生等构成。这部分内容由胡一川1943年6月1日写下的一段话引带而出。这段话说:

我准备以我的全力用艺术的表现方式去赞美新的世界,新的事物,以我所能做到的主观力量去歌颂光明。以照相的方式不能表达出我内心对新社会新事物的热爱,以照相的方式也不能表达出我对于旧社会和敌人的憎恨。你千万不要以照相的标准来评价一切艺术作品。〔9〕

这一板块的主题创作包括《开镣》(1950)、《前夜》(1961)、《挖地道》(1974)、《转折前夕》(1977)、《铁窗下》(1981)、《见矿》(1994)等作品与草图,以及遗失的《红军过雪山》(1959)、《落网》(1963)等作品的图像和草图。其中,《开镣》是胡一川任职中央美术学院时的油画成名代表作,后被中国革命博物馆借去陈列,这也是该作在1952年被博物馆用于长期陈列后第一次回到中央美术学院。在此,还希望专家学者能以《开镣》领衔的这批油画作品、草图以及写生为对象,重新深入历史情境,再讨论中国现代美术史上所谓“土油画”“风景即人”的理解和评价。因为我发现当这些曾被称为“个性”“土油画”的作品重新集结一起时,这样的词汇不仅未准确说明胡一川油画艺术作风的来龙去脉,甚至还成为我们深入了解其油画艺术作风来龙去脉的屏障,束缚着我们对胡一川的深度解读。

主展区第三板块“站在人生的前线—胡一川的美育与文献”,位于美术馆特有的独立空间玻璃橱窗精品厅内,主要通过胡一川的手稿、书信,串讲他从解放区到新中国从事革命美术运动、美术教育建设的历程。展示的重要文献有胡一川解放区时期手稿《中国新兴木刻运动简史》《鲁艺木刻工作团在敌后》《谈鲁艺木刻工作团的工作经验教训》等,新中国时期手稿《国立美术学院党组第一次汇报》《中央美术学院成立大会讲话》《中央美术学院合并后情况报告》以及胡一川就中南美术专科学校建校与妻子黄君珊的通信和《学校搬迁广州的有关问题讲话》等。另外还有一组反映胡一川思想波动、想搞业务、想回北京而与周扬、蔡若虹等人的通信,特别真实地呈现了胡一川作为一个文艺工作者所希望的前线担当的本义。由于展览落地在中央美术学院美术馆,所以这部分手稿更突出了胡一川与中央美术学院创建的关系,为此展览特别编辑了中央美术学院藏毛泽东亲笔所题“国立美术学院”校名居于展场中心。与此相对应的是胡一川晚年所书《实事求是》立轴,影射胡一川这批手稿真实反映了他从事领导工作的勤勉和苦闷。这些手稿多为原件,大小不一,字迹密密麻麻,笔迹时而工整时而潦草,碍于展厅实际,只能置于玻璃橱窗内80cm深处,并不方便观众逐字阅读原件。但在目睹原件的同时,有兴趣的读者还可以借助手机扫码释读文字,应该是尚能够接受的展览方式。

在进入“站在人生的前线—胡一川的美育与文献”这一板块前,中庭转角区及走廊沿线设置了与胡一川故居—研究所有生活逻辑关系的、更多突出胡一川个人与家庭以及业务自修的内容。其中,胡一川临摹国外画家和中国同人的几幅油画头像及胡一川的讲座记录《漫谈油画艺术》,既在内容上承接了主展区的油画与文献板块,又以临摹的专门组合和主展区油画创作与写生拉开距离,突出了胡一川在家自修的努力。而重要的聘书、徽章、木刻刀和木刻藏书等实物构成的遗物展柜,胡一川1993年手稿《我的写照》以及胡一川个人、家人、友人的照片滚动视频等内容的组合,也于接近展览后场的位置构建出属于家的概念的胡一川的私人空间。

在这个私人空间的深处,是位于后庭结束区的“爱与生死的咏叹—胡一川的苦难与幸福”。在结构上,这部分内容呼应着前庭起步区的“胡一川这个同志—大家所了解的胡一川”。在主题上,这部分内容通过胡一川54页手稿《我的回忆》悉数打开,带出他与祖母、母亲、恋人夏朋、妻子黄君珊四位女性的不同情感。展览试图通过回忆、遗物、照片、信件等一系列材料的编辑组合,讲述胡一川祖母之严、母亲之怜〔10〕、恋人之殇、妻子之贞的故事。其中的重点是通过胡一川与病故于狱中的艺专同学、烈士女友夏朋〔11〕,与“千山万水,终久团圆”的痴心女子、患难之妻黄君珊〔12〕的数封通信,勾勒在反压迫反侵略的救亡时代里,进步青年对爱情的追求和坚守,并以胡一川大气磅礴的书法立轴《战地黄花分外香》《真金不怕火炼》点题。在感情上,这部分内容涉及胡一川隐匿最深最跌宕的个人情感,是这个展览最柔软的部分。在展览最后压轴的4分钟视频里,以在浪涛上翻飞的海鸥、黄君珊与胡一川的两封通信片段和跨越时空的两张合影、取材于电影《黄河绝恋》的小提琴协奏曲《夕阳山顶》的编辑合成,最终告诉观众恩爱一生的胡一川、黄君珊夫妇对于死后的选择是不立墓,没有碑,而是嘱托子女将灵灰合一,撒向伶仃洋。至此,希望浪涛和鸥鸣的自然和声引发观众在感叹胡一川的苦难与幸福之际,直面人生的生死和价值。

胡一川 转折前夕 131cm×170cm 布面油画 1977年作于广州 广州美术学院提供

胡一川 开镣 174cm×264cm 布面油画 1950年作于北京 中国国家博物馆藏

胡一川 牛犋变工队 11.7cm×19cm 套色木刻 1943年作于延安 广州美术学院提供

胡一川 卢沟桥抗战 15.7cm×20.1cm 黑白木刻 1938年作于延安 广州美术学院提供

三、“站在人生的前线”之外

“站在人生的前线—胡一川艺术与文献展”是我在“含泪画下去—司徒乔艺术世界的爱与恨”(2013年中央美术学院美术馆)、“伏游自得—孙宗慰20世纪40年代在西北的写生、临摹与创作”(2015年北京保利艺术博物馆)、“至爱之塑—雕塑家王临乙王合内夫妇作品文献纪念展”(2015年中国美术馆,2016年中央美术学院美术馆)、“叶浅予的民族学—叶浅予中国画艺术专题展”(2018年上海宝龙美术馆)、“远志四韵—李斛的艺术步履”(2018年中央美术学院美术馆,2019年石家庄美术馆)、“戳心尖尖的泥巴拉话话的魂—刘士铭雕塑艺术展”(2019年中央美术学院刘士铭雕塑艺术馆)等展览之后,为中央美术学院已故著名艺术家策划和落实的第七个展览。这些画家纪念与研究展的工作基础和实施条件各不相同,而但凡遇有工作基础和实施条件较好的机会,我都愿意尽可能抓住时机,调度作品、资料,以呈现艺术家波澜的艺术人生和艺术作风为第一要务。知人论世,因人而异,风采独具,是我策划这一类展览时的基本要求和工作目标,因此也就加大了我对理解艺术家的文献需求。而随着社会和家属对艺术家艺术和精神遗产进行整理研究的意识提高和行动落实,基础整理工作的进步也越来越能够满足策展人调度的需要。此次在疫情波动期间,跨地举办纪念胡一川的展览,与广州美术学院胡一川研究所能在策划期间及时给予所需各种分类材料密不可分。

胡一川个人的艺术资料保存比较全面,研究所的整理也切合实际需要,这对于了解和认识胡一川以及他从事的艺术事业和经历的社会生活有决定性意义,因而无论哪个策展人做展览都不会对这难得的收藏置若罔闻。但是,作为展览,这些文献资料利用到什么程度却是一个难题。一般情况下,展览利用文献资料的意义多在于观览文献实物本身,即将文献实物作为一种特别的展示或者特殊的纪念处理,而其记载的具体内容往往仅止于局部提示,文献完全无法打开的情况也时有发生。具体就胡一川展览而言,文献资料在展览中的使用是为了尽可能完整表述他在事业、工作和家庭方面的经历和精神,而这种经历和精神直接关联着中国现代美术与教育的动脉,因此相对完整地展阅具体内容就比将之作为某种个人纪念物而言更具有现实意义。基于此,我主张把重要的手稿或原件悉数打开,以供观众阅览,尽可能塑造一个“档案馆+美术馆”的交互阅读和研究空间,这也应该可以视为本展览在策划方面,与十年前举办的胡一川诞辰100周年研究展相较而言,最为明确的进展,也是与十年来所见的其他画家纪念研究展相比最为不同的构思实现。而比较有利的是,随着智能手机扫码功能的开发和普及,展览为观众提供释读原稿的文字而不必占用大量展线已完全不成问题,但这一设置确实也会给图像时代的一般观众带来巨大的阅读压力。对此,我给自己的解释是,读不读是观众的权利,但展览有义务把呈现的文献史料尽可能艺术地、充分地展示出来,目的是在于满足某些确定的观众群体—专家学者和学习艺术创作与史论的学生,而非普通观众—在研究和学习上的需要,而这其实正是学院美术馆和其他美术馆在观众定位和美育对象上应有的差别。

在触摸文献的过程中,我也注意到随着20世纪艺术家个案的展览研究,在内部资料的不断整理和编研过程中,普遍面对着在基础工作达到相对完整的程度后如何进一步讨论的问题。以胡一川为例,这次回顾展因纪念诞辰的性质和需要,充分利用十年来在文献资料上的整理进展讲述胡一川的艺术人生,已表明胡一川在基础材料的整理上达到一定程度。2019年广州美术学院主办、肖珊珊策划的展览“以‘述’为引·胡一川六件经典作品的‘现场’”能够以胡一川的作品切入历史现场,也是基础材料达到一定程度的反映。接下来,依托材料的积累到位,进一步做专题研究的展览应该是胡一川研究的基本工作,且专题展览也能进一步丰富材料储备和对材料的认识。不过,仅止于研究所资料的内循环显然不能将研究向深广推进,这就需要通过几方面工作予以加强。其一是要加强胡一川研究与同代艺术家,特别是与他艺术人生有交集的相关艺术家研究的资源交流,互通有无,资源共享,不断弥补对相关事件事实的了解和认识,填补空洞,从而进一步丰富对胡一川所处历史语境的认识,理解他在其中的经历、选择和经验,廓清他在实践与思想上的脉络与事实。其二是需要在比较开阔的现代艺术潮流与知识传播的国际视野中,认识和理解胡一川及其同代人的艺术道路和作风形成。目前对胡一川艺术作风中“非主流”特色的理解与评价,虽然较之从前有不少进展,从狭隘的“主义话语”批评转向了复杂的“文化语境”认知,但因此也更暴露出我们在跨文化比较研究视野下,对胡一川及其同代人如何获悉和感受国际性的现代艺术潮流所知粗陋,而这方面的知识弥补或材料更新更需花费时间和力气,非朝夕间一蹴而就。由此,我想进一步提出的看法是,无论是机构还是个人,在做典藏研究工作时,不仅要追踪艺术家创作、关注艺术家写作,也应在有条件的情况下要加强对其所阅读的某些重要而关键的文化艺术读物的整理与收藏,并设身处地对之展开学习和分析,由此或可部分但能具体地复原文化语境之于艺术家的内容和意义。最后,也是比较关键的,就是对于胡一川研究秉持的基本态度应该是在事实层面上要讲求是,不能脱离胡一川追求“大时代的真理”这一根本,否则就不是胡一川,在阐述层面要开放讲,要充分理解胡一川追求“大时代的真理”的丰富性,否则也不是胡一川。

夏朋(1911—1935)

1933年12月7日,夏朋给狱中胡一川的诗《忆重逢》 广州美术学院提供

另外,在展览实现共情这一方面,为调动入场观众身心尽快集中精神以走近胡一川的世界,在以往策划展览的工作经验基础上,我继续在胡一川展览的声音设计上充任音乐编辑,遴选与展览主题相配合的音乐在适当的区域循环播放,以营造一个富有历史质感与人生温度的声音空间。声音设计是现今美术馆在展陈设计上的一个缺环。美术馆展陈着力于视觉感知,而从未从专业角度调动听觉感知的现实,在人的多方面感受需要浇灌培育、数字技术应用已经相当普遍的今天,其实是一个令人感到不可思议的问题存在。美术馆就是一个剧场,实践证明,恰到好处地利用音乐和声响,渲染和营造现场氛围以调动观众情绪,在画家纪念与研究这一类型的展览中是行之有效且有巨大发挥空间的一种手段。但需要注意的一是适配展览主题的声音素材要准确恰当,否则即如噪音,二是要点到为止,锦上添花,切忌为煽而煽,喧宾夺主。这就使声音在展厅中的遴选和呈现变成一个相对专门而不易处理的工作,也是美术馆在展陈设计上需要特别注意加强自我要求和建设的领域。

文献整理的进展不仅体现在胡一川这里,也体现在与他同时代的其他艺术家那里,虽然各家在这方面的进展程度层次不同,但总体上的进步和需求还是直接促进了在更为丰富的历史细节里重新审视过往研究的意愿与方法的加强。如何在更扎实的史料基础上,更开放的艺术史视野和国际视野中,以及更触动人心的视听空间设计中研究和展陈胡一川以及与之同时代艺术家,将是一个引人入胜的、需要不断讨论和实践的课题。

注释:

〔1〕〔2〕胡一川:《红色艺术现场—胡一川日记(1937—1949)》,长沙:湖南美术出版社2010年版,第9页。

〔3〕同〔1〕,第 18页。

〔4〕同〔1〕,第 20页。

〔5〕同〔1〕,第 23页。

〔6〕同〔1〕,第 30页。

〔7〕同〔1〕,第 31页。

〔8〕同〔1〕,第 226页。

〔9〕同〔1〕,第 350页。

〔10〕胡一川研究所收藏有胡一川写于1994年的手稿《我的回忆》,长达53页。该手稿记述了胡一川的祖母会用草药,能治眼疮,受人尊敬,但对她这个从小不愿受人欺负、敢于反抗的孙子胡一川管教甚严,常常用赶牛的竹枝严厉责打他,或为发泄胡一川惹出事端给她带来的怨气,或为表示她不袒护孙子以求得别人的谅解。胡一川并不怨恨自己的祖母,只是觉得委屈和人穷受气而耿耿于怀。胡一川的母亲从来不打胡一川,看见婆婆责打孙子虽然心疼但也不敢劝阻。胡一川的母亲是当地有名的绣花能手,但年纪轻轻就死于鼠疫,去世时胡一川年仅9岁。胡一川非常热爱自己的母亲,他在亲人的帮助下掩埋了可怜的母亲,并终身珍藏着一捧母亲的头发。

〔11〕夏朋,原名姚馥,籍贯杭州,1911年2月19日生。1928年考入杭州国立艺术院雕塑系,为“一八艺社”骨干,其间与胡一川相识相恋。1930年,夏朋加入左翼美术家联盟,任执行委员。同年秋参加共青团。1933年转为中共党员,从事地下革命活动。在鲁迅的直接教育下,以木刻为武器,揭露旧社会的黑暗,歌颂劳苦大众的斗争精神,成为中国第一代版画家。1934年6月,受党委派到无锡从事革命活动时被捕,囚禁于苏州反省院。1935年1月28日牺牲,时年24周岁。参见:郑朝,胡钟华主编《纪念夏朋》,杭州:中国美术学院出版社2001年版,第2页。

〔12〕黄君珊,1918年8月生,厦门鼓浪屿人。1936年毕业于厦门大学新闻系,同年在厦门《星光日报》实习时与胡一川相识相恋。“七七事变”后,与北上延安的胡一川暂时分别,随家人迁移缅甸,组织和参加了缅甸华侨抗日宣传战工队、缅甸华侨妇女联合会、救亡歌咏团、救亡宣传工作团、教育人协会、仰华公学等进步团体和学校的活动。1942年终于与胡一川恢复联系,从缅甸经云南、重庆,于1944年7月到达延安,当年与胡一川结婚。1946年,担任华北联合大学教员教习所小组长。1948年,担任华北大学美术科人事干部。新中国成立后,参与中央美术学院、中南美术专科学校、广州美术学院的建设,主要负责人事工作。1966年,被调离广州美术学院,在广东省慢性病处负责麻风村工作。1982年4月,因患肺癌病逝,终年64岁。(感谢胡一川研究所肖珊珊提供黄君珊生平介绍。)