兰州市城市交通问题与对策

高永祥,朱小悦,朱玮根

(1.兰州市自然资源局,甘肃 兰州730070;2.兰州市第七中学,甘肃 兰州,730070;3.兰州交通大学 交通运输学院,甘肃 兰州730070)

0 引 言

兰州市为典型的河谷型带状城市,中心城区东西绵延约40 km,由于其“两山对峙、一水中流、铁路分割”的自然地理条件和带状组团城市格局[1],限制了城市交通系统的建设和布局,在城关蜂腰地段、跨河截面和跨铁路截面形成了路网瓶颈,通道资源矛盾突出,中心城区交通拥堵呈现常态化趋势,并沿主要走廊向外围组团蔓延。在这种情况下,随着兰州市城市化进程的加快,城市对交通建设的需求快速增长,高品质的城市交通系统供给相对不足[2]。为解决兰州市交通供需矛盾,本文对兰州市城市交通系统现有问题进行了剖析,并结合兰州市地理区位的特点,提出解决兰州市交通问题的有效措施,以期为兰州市的城市交通系统发展谋求一条可持续发展之路。

1 兰州市目前主要交通问题

1.1 面向内外双循环,兰州对内对外链接能力有待加强

(1)主要方向的对外通道仍不完善。

从兰州市综合交通系统现状来看,其主要方向对外通道的缺陷日益明显。例如,兰新二线铁路经过西宁,偏离甘肃省主要城镇走廊布局,兰州与武威、金昌等河西主要城市联系效率不高。兰渝通道由于规划建设较早,等级不高,虽已建成通车,但时效性较低。京兰通道尚处于建设中,甘肃与京津冀地区的联系仍须通过陇海走廊。兰州东向联系主要依托陇海走廊,与平凉铁路联系时间超过7 h,与庆阳无铁路通达。兰合铁路尚未动工,临夏、甘南方向缺乏铁路联系。

(2)国际化平台的建设初见成效,但枢纽定位和国际化平台建设面临统筹。

国际化平台的建设往往需要与城市产业布局紧密结合。从兰州来看,河口南的兰州国际港务区与机场、兰州新区的关系有待协调。河口南虽有集装箱中心站,但与产业集聚的方向并不匹配,其地理位置也偏离机场、河西走廊。兰州陆港虽试图通过扩大周边用地供给来吸引外向型产业集聚,但难以根本改变河口地区空间闭塞和产业基础薄弱的现状,因此兰州国际化平台的布局有待优化。除此之外,甘肃省包括兰州市国际化需求并不旺盛。与西安相比,其外向型经济支撑不足,缺乏重大的外向型企业支撑;与乌鲁木齐相比,其缺乏沿边门户优势;与银川相比,其面向阿拉伯世界的优势不突出。因此,兰州国际陆港的建设需要进一步突出自身主题和特色,并明确其在国家“一带一路”战略中的地位和作用。

(3)城镇布局跨度大,交通成本高,城镇间以公路交通为主,交通方式单一。

从城镇体系布置上看,主要节点城市之间、城镇与兰州中心城区之间的空间跨度大,中部缺少城镇化区域的衔接,客观上造成交通成本高,对快速交通、轨道交通建设的需求明显。从现状来看,全域城镇间的联系以公路交通为主,部分道路等级较低,且交通方式单一,重要城镇间交通联系不便。

(4)城镇间公共交通建设滞后,影响了周边交通联系,加剧了交通压力。

全域城镇公交系统建设滞后,部分城镇缺乏公共交通站点和线路等基础设施,或公交班次间隔过长,各城镇间、城镇与各县城间以及城镇与兰州中心城区间缺少公共交通联系。一方面增加了城镇间联系的成本,阻碍了地区社会经济的发展;另一方面也鼓励了私家车出行,加剧了区域交通压力。

1.2 兰州都市圈发展缺乏推力,都市圈交通系统发展滞后

兰州正在致力于构建“一心两翼”三城协同的全域空间总体格局,按照“新城”标准建设“两翼”,推进具有省会功能的区域化布局,把中心城区、兰州新区和榆中生态创新城打造成为兰州高质量发展的“三驾马车”。但长期以来,受制于地理条件和经济发展水平,兰州都市圈的发展缺乏实质性推动,相应的都市圈交通支撑亦未引起足够重视。

近年来,人口的集聚、产业的挤出效应、城市空间的紧约束和国民收入水平的提高推动着兰州都市圈的形成和发展。在这一过程中引发的产业外移将导致兰州市职住不平衡现象加剧。随着兰州新区规模效应的逐步显现和榆中副中心的建设,未来兰州与新区、榆中双城之间职住分离的现象将不断增加。但是,从现状来看,兰州都市圈的交通系统发展呈现出依托国省交通干线的发展格局。随着都市圈联系需求的快速增长,现有的交通系统对都市圈发展支撑不足的问题将会逐步显现。

1.3 城区枢纽与功能区耦合不足,制约人口向更大范围疏解

兰州新区的建设尚未体现出对城区人口较强的引力效应,城区人口仍围绕紧邻城区的地区增长,城区与外围地区的交通时效性不足是造成这种现象的重要原因。以城关区为例,城关区与新区间交通条件虽有较大改善,但在现有的交通条件下,仍存在“城际半小时、城区一小时”的困境。枢纽布局的不合理进一步增加了城区与外围的交通成本。随着高铁的建设,兰州西站逐步成为兰州对外的主要客运枢纽,而最大的客运枢纽兰州站尚不能发送宝兰方向的高铁列车,也就是说,180万人需要横向穿过兰州城区最大的交通瓶颈到兰州西站乘坐高铁。

1.4 城市交通与空间组织不协调,交通拥堵日益突出

城关区交通拥堵呈现常态化趋势,并沿主要走廊向外围组团蔓延。城关区主要道路从早7点至晚7点呈现全天高峰状态。城关区对外通道全面饱和。南北向的黄河大桥、佛慈大街,东西向的西津路、南山路、南北滨河路等对外通道处于饱和状态。

究其原因,主要有以下几方面:一是自然地理环境形成天然瓶颈,制约了道路网络系统的功能发挥;二是人口和道路功能分布不均衡,交通需求在城关中心区高度集聚;三是道路网结构性和系统性问题加剧了道路运行拥堵;四是骨干公交系统难以适应城市发展需要,亟待升级。

1.5 现有交通系统无法满足日益增长的旅游休闲需求

缺乏旅游休闲空间、历史文化空间是兰州发展的突出问题,但这种情况正在逐步改观。河口古镇、金天观历史街区的建设是兰州适应新发展需求的例证,也反映了人民需求的变化。此外,榆中、红谷、永登等兰州周边县区都在积极推进田园综合体建设,兰州现状乡村旅游需求也增长较快。可以预见,兰州未来旅游休闲需求将有明显增长,但用以应对日益增长的旅游休闲需求的高品质交通系统供给相对不足。

(1)步行和自行车交通环境有待改善。

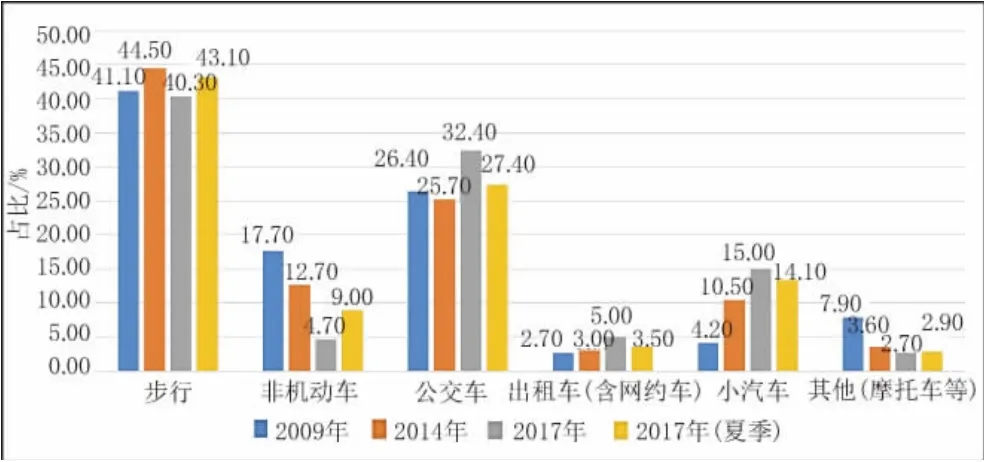

从城区看,步行和自行车交通系统虽有较大改善,但其发展仍存在较大空间,如沿黄河风情带的步行和自行车交通仍存在不连续、不安全等问题。尤其是自行车交通,由于出行环境不佳,从图1中可以看出,其出行比例由2009年的17.7%降至2017年冬季的4.7%(夏季9%),出行比例下降明显。

图1 兰州市各交通方式变化图

(2)面向周边特色乡村地区的交通系统仍不完善。

从对七里河区的调研结果来看,城区与南部山区的交通亟待改善。除此之外,城乡公交服务水平低、道路建设缺乏特色等问题也比较突出。交通不便使得城区庞大的旅游休闲需求在某些景点过度集聚。

2 兰州市交通发展战略措施

2.1 强化兰州对内对外链接能力,促进枢纽经济发展

随着一系列重大交通设施的建设,兰州作为陆桥运输大通道、青岛至拉萨运输大通道和西部陆海新通道等多条通道交汇点的优势逐步显现,尤其是兰州与西南地区通道的打通,大大改变了兰州的对外通道格局,实现了兰州枢纽功能由以“承东启西”为主,向“承东启西”与“沟通南北”并重的转变。借鉴郑州市等城市经验,枢纽经济是兰州下一步发展的重要方向。兰州发展枢纽经济的抓手可从以下两方面展开。

(1)强化多向通达的枢纽优势

从目前兰州的通道格局来看,东向、南向通道与经济流向一致,存在对城镇覆盖不足、能级不高等问题,是未来通道建设的重点方向。其中,两条通道的建设较为重要:一是构建黄河流域中部高铁通道;二是打通兰州与长江中游的直接通道。图2为未来主要交通走廊。

图2 兰州未来主要交通走廊

(2)发展枢纽经济

枢纽与产业互为支撑,没有枢纽的产业难以集聚,没有产业支撑的枢纽也很难发展起来[3]。枢纽产业是枢纽经济发展的核心。针对兰州市枢纽经济的发展,应围绕兰州市枢纽的地位量级、层级体系、辐射范围,重新审视机场、高铁和陆港等枢纽周边产业的发展条件,研判枢纽不同层级体系的产业需求、服务半径和产业发展适宜性。

2.2 发挥枢纽带动作用,推进兰州都市圈交通一体化

从近年城镇空间发展态势来看,省域经济和城镇发展由走廊集聚向走廊内外协调发展转变,中心城市兰州与外围城镇的空间联动态势开始出现。城区与周边地区联系的增加,要求我们关注都市圈层次交通系统的完善[4]。对都市圈交通系统的完善,不仅要推进快速路、轨道等骨干交通系统向外围地区的延伸,而且枢纽的顺畅衔接也至关重要[5]。从枢纽布局来看,近年来,兰州重点加强了新区铁路和航空枢纽功能,未来要重点关注城区枢纽的均衡布局和榆中枢纽的功能集聚。

(1)提升兰州站枢纽功能

依托兰州—平凉、庆阳和兰州—白银通道的规划建设,将兰州站打造成为兼具高铁、城际、普铁、城市轨道等功能的综合客运枢纽,同时,着力强化兰州站—兰州西站通道能力,形成兰州站、兰州西站中心城区东西相对均衡的枢纽布局,提升面向市域不同方向的枢纽组织功能。

(2)提升榆中站综合枢纽功能

虽然榆中副中心距兰州中心城区的距离比兰州新区距兰州中心城区的距离近,但其距离中心城区主要功能区也有将近40 km,如果不能有效提升榆中面向区域的交通服务水平,副中心的建设和中心城区的功能疏解都将受到较大影响。兰州—平凉、庆阳及兰汉十等通道的建设,为强化榆中站功能提供了条件。在榆中站,有望形成宝兰客专、兰渝铁路、兰州—榆中—临洮—汉中铁路、兰州—榆中—定西—平庆铁路四大铁路通道交汇格局,榆中站作为兰州四大客运枢纽之一的地位得到强化。

(3)推进兰州城区、新区、榆中、白银都市核心区交通网络化

以主要枢纽站点为节点,增加新区—白银、榆中—白银、榆中—临洮通道,加强新区、榆中与周边县市的交通直连,变向心连接为网状连接,为新城导入区域资源提供支撑。

2.3 推进快速化和网络化,建设“多中心、组团式、网络化”城市

兰州作为典型的带状城市,中心城区东西绵延约40 km,随着城市向榆中、河口南两侧拓展,城市尺度还在不断拉大。同时,城市向北拓展的态势也在加强,碧桂园、恒大等大型居住区的开发诱发了大量的潮汐交通。城市尺度不断扩大的同时,中心城区空间结构的调整却步伐缓慢,城关区单中心的特征仍较为突出。利用有限的道路资源,打造“多中心、组团式、网络化”空间结构,促进城市空间职住平衡发展,是未来城市发展的方向[6]。

为支撑大尺度带状组团城市建设,应从以下三方面着力完善交通系统:一是构建相对完整的组团间干路系统;二是构建适应兰州城市特色的快速公交系统[7];三是加强组团级交通网络的完善,包括围绕轨道站点和对外枢纽的公交网络。

2.4 建设步行和自行车友好城市,补齐民生短板

在中产化和老龄化背景下,构建一个全民友好的交通系统尤为重要[8]。在人口结构发生改变、收入水平不断提高和消费观念发生变化的社会背景下,交通发展目标应由满足经济发展的需要,逐步趋向服务于人的美好生活[8]。依据综合交通调查数据,兰州市2017年全方式平均出行时耗为30 min,平均出行距离为4.5 km。在相对不长的出行距离下,步行和自行车的出行比例合计接近50%,优势突出。因此,依托社区生活圈的建设,大力改善步行和自行车交通环境,是兰州近期交通发展的重要任务,其中自行车出行环境的改善是当前重点。

3 结 语

随着我国城市化进程的加快,城市交通发展逐渐演变为经济发展的重要支撑,成为城市居民美好生活的重要基础和先决条件。在城市经济社会发展的作用下,日渐复杂的城市交通问题要求城市交通发展战略必须适应和服务于城市总体发展战略[9]。兰州市独特的地理环境形成了天然的交通瓶颈,制约了市域道路网络的布局,导致城市交通与空间组织极不协调,中心城区交通拥堵呈现出常态化趋势。本文结合兰州市经济社会发展及交通现状,提出了城市交通发展策略,以保证兰州市城市交通的发展在未来能继续带动城市经济的腾飞,同时给城市居民提供一个良好的交通环境,使交通真正成为兰州市发展的“先行官”。