工业遗址的景观生态修复设计

韩璐 郭珂存 姜嘉和

摘要:对矿山废弃地进行生态修复设计,在带动当地的经济发展,改善周边居民的生活水平和生活环境的同时,可以为废弃矿坑注入新的活力。引用恢复生态学、景观生态学等理论,分析生态修复方法,提出从原有场地出发,通过加入相关的生态手段和技术,最大化减少人工干预,促进场地生态修复的设计思路。以徐州淮海战役矿坑遗址为研究对象,从植被修复、土壤修复、水体修复、生物多样性恢复、景观修复、景观营造等方面对矿坑生态修复设计进行详细的阐述。矿坑景观生态修复设计是恢复矿山废弃地活力、提高自我调节能力的重要内容。

关键词:工业遗址 生态修复 景观设计 矿山废弃地 自我修复

中图分类号:TU986

文献标识码:A

文章编号:1003-0069( 2021) 06-0148-04

引言

随着社会的发展,人类掠夺性地进行资源开发,对生态环境造成了不可逆的影响。自20世纪以来,伴随恢复生态学的深化与发展,“生态修复—已逐渐成为世界各地的研究热点。生态环境污染的加剧,使人类赖以生存的家园遭到破坏,因此进行生态修复设计是恢复生态平衡的重要方式之一。

近年来,受到工业采矿的影响,城市中出现了大量的矿山废弃地,导致了周边相关区域环境的严重污染,引发了一系列安全隐患及自然资源的浪费。因此修复废弃矿山的自然生态环境已经成为了非常严峻的问题。在保护生态系统功能的情况下对矿山废弃地进行再修复设计,不仅可以改善当地的生态环境,还可以为居住地的居民提供一系列的生态服务功能,例如,原材料功能,水质净化功能,文化遗产,美学功能等。在进行矿山废弃地修复设计过程中,本课题组不仅在塑造景观时考虑到生态环境的再造,更应该在景观再造中融入持续发展的理念,环境自然的融入是当今设计的主流也是为“人”设计的基本。

一、生态修复概述

(一)生态修复的概念

生态修复是指依靠某种方式或手段对已经遭到破坏的生态系统进行修复,通过人工修复和自我修复使自然回归原有的生态环境,建立良好的生态圈,保证生态结构和功能的稳固和完整。

(二)生态修复相关理论的运用

矿坑等工业景观在生态修复时需要考虑的因素也是多样性的,从性质上看,这种地区也可以被称为“棕地”。棕地大多为工业用地,因此被废弃的棕地存在一定程度的污染,进而会引发一系列的环境问题。矿坑景观作为棕地的一种,生态修复的原则也必定是以去污染化为前提的生态修复。通过引用恢复生态学、景观生态学和生态伦理学相关理论对生态修复的方法进行研究,促进场地生态的恢复。

1.减少人工干预,结合生态手段恢复原有场地活力:资源开发和对环境的破坏意味着原来的生态系统退化或丧失,恢复生态学的设计通过调研生态退化的原因,该生态系统的修复和重建来设计的,也包括重建的方法和技术手段。它在矿坑改造等实地项目中主要表现在以下几方面:一是在原有场地被保护的基础上,尊重并体现当地自然环境和历史遗留文化的魅力,在此基础上最大化减少人工干预,促进场地的生态修复;二是在原场地加入一定的生态手段和物种改良技术来协助退化的生态系统以至修复。

2.加强空间串联,整合场地资源赋予场地新功能:景观生态学以生态学理论框架为根基,吸收地理学和系统科学研究景观和区域尺度的资源、环境经营和管理问题,具有综合整体性和宏观区域性特色,同时也强调了区域性尺度间的关系。因此针对矿坑景观分散、空间联系弱化、环境不稳定等问题,要重新对场地资源进行再整合、再利用,并且赋予不同区域不同空间新的功能,加强场地之间的串联,最終使功能和场地较好结合。

3.注重生态平衡,强调矿坑自我修复能力营造和谐景观:生态伦理学主要从伦理学的角度来审视人与自然的关系,注重生态的平衡,呼吁人与自然的和谐发展。本课题组在矿坑的设计中强调矿坑的自我修复,在场地空间中植入新的植物从而对原有的破坏进行修复和吸收,逐渐形成新的生态系统。并且在生态修复设计中注重人在感官上的营造,从水生陆生两方面诠释景观的再造与人的协调。

在矿坑的修复设计中主要运用到了以上三点理论作为设计指导,在场地设计中,重点在于保护和营造自然的景观生态,从而进一步引出峥嵘地历史文化,这样的设计可以使二者相辅并延续,利用最大利益化产出比解决上述问题。这些策略地理论性和研究性就在此体现。

二、项目背景

(一)矿坑的地理位置及现状

本次研究的矿坑遗址位于江苏省徐州市贾汪区安然村,如图1所示。在上世纪60年代到90年代初期安然山口因采矿而留下一片宕口,形成一处独特的现代景观。作为解放战争时期淮海战役的中心位置,安然村与矿坑周边场地也成为一处有着历史文化背景的景观带。但由于不被重视和挖掘,现在的景观带也存在着生态、历史文化等问题。

矿坑遗址的生态环境受到采矿工业的影响而造成了严重的破坏,场地存在无组织的地质开挖、遗留废弃物的堆积、场地历史记忆的碎片化、遗址保护不当和不可持续等问题,且场地内部植被覆盖较少,地表裸露严重。场地结构较为稳定,但由于场地高差较大,立面多为陡峭的悬崖,涝季矿坑底部容易积水,如图2所示。

(二)自然气候

该地区毓秀钟灵,历史悠久,处暖温带季风区,气候温和,属暖温带湿润季风气候,气候资源较为丰富。主要特点为:夏季暖热多雨,冬季寒冷干燥,四季分明、天气的非周期性变化显著。年平均气温为14℃,年平均降水量约为800-900mm。

(三)产业发展现状

安然村村庄整体规模较大,有常住人口3256人,男女比例相当,其中就业人口超过2100人。农业是安然村的支柱产业,以养殖业和种植业为主。安然村以大洞山石榴为特产,可以作为特色辅助其旅游产业升级,同时以旅游带动消费的形式,反哺当地农业。

(四)旅游市场分析

根据贾汪区旅游发展促进中心的消息,贾汪区有4A级景家区4家,3A级景区1家,83家市级以上乡村旅游示范点和农家乐,大旅游环境好,市场规模大,2015年全年共接待游客388万人次,实现旅游收入11.64亿元。

三、矿坑总体规划布局

(一)设计概念与定位

徐州贾汪区安然村矿坑设计的总体理念来自于徐州淮海战役。设计以生态修复为出发点,以植被修复、地貌修复为手段,提升场地的生态品质,并且将休闲娱乐、文化教育等功能置入其中,将其打造为能为游客和居民提供高品质文化与休闲服务的场所。同时,在红色文化的教育和科普部分,方案提取了徐东阻击战从发生到结束的时间线,并将其分为五个部分,通过现代景观设计手法,以抽象几何形体进行叙事,让游客能够得到沉浸式文化体验,达到寓教于乐的效果。

(二)总体布局

安然山作为一个废弃的矿坑以及徐东阻击战的发生地,其景观主题应以红色文化为主,并辅以工业元素作为符号体现场地的历史。景区共由游客中心、入口、破碎景观节点、诱导景观节点、水上栈道、观景平台、冲突景观节点、捍卫景观节点、捷报景观节点、主题餐厅以及休闲平台这十一个部分组成,如图3所示。矿坑整体的要素空间主要由浏览路线和景观两大块组成,通过将沉浸、感悟、共生这三个意境循序展开,相辅相成所连结起的动线,循序展开,形成完整的空间序列。将此矿坑作为淮海战役物质性回忆进行营造,充分考虑红色文化空间与绿色生态空间的交织关系。

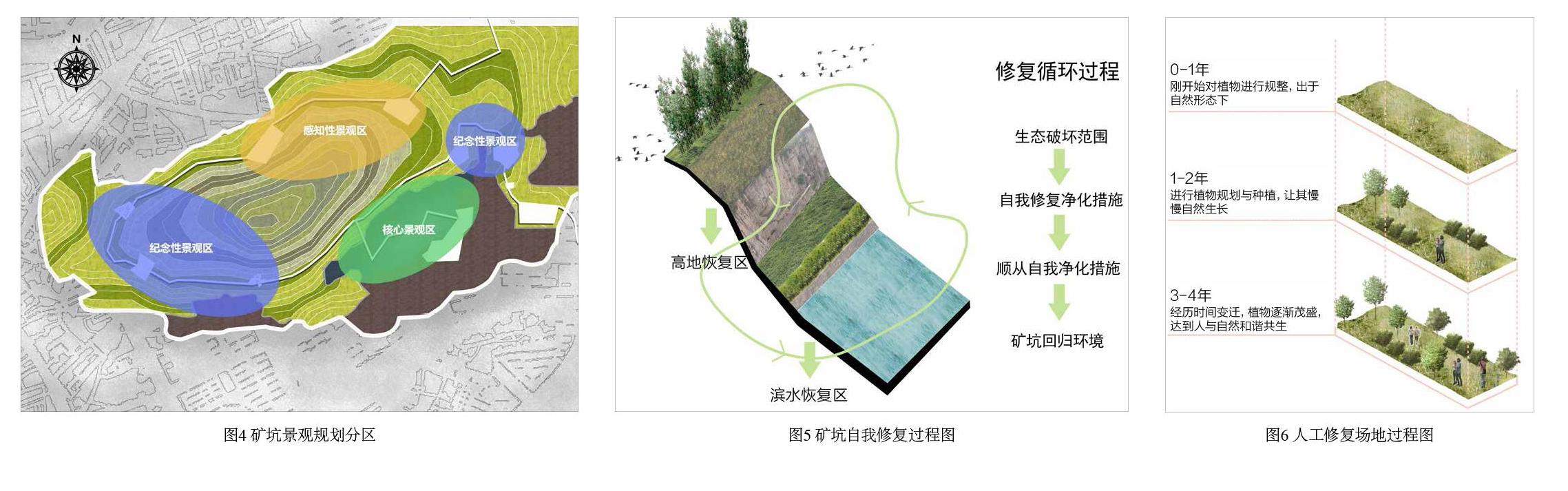

四、矿坑景观规划分区

在生態意义上的矿坑修复和再造一般着眼于矿区被破坏的区域,在本次徐州的案例中,本课题组的再造对象包括采空区,水池塌陷区,废石堆积面等物理废弃物以及战争遗迹周边的生态修复。因此,对于矿坑的生态修复和景观再造不同的功能分区也采取了不同的模式,在进行规划的同时因地制宜,使得在以生态修复为主的景观修复中各个景观节点可以散发原生的活力。本课题组根据不同的属性设定了以下几个区域:

(一)核心景观区

矿坑公园的核心景观区是矿坑的中心和环矿坑带,也是该景观区中最亮眼的地带,本课题组在此遵循保护生态的原则,保留过去工业时期的采矿遗迹和地质遗迹,将壮观的奇峰洞壑作为景观修复设计的主要要素,营造出原始的采矿场面貌的同时,使环境和视觉上不像过去那样枯燥乏味。

(二)感知性景观区

感知性景观在设计上更加偏向原生态,也是以过去景观为基础的微改造,把视觉放在此处不难发现设计的语言:大道至简。本课题组为此处塌陷的道路、碎石以修复为主,并种植植物加强生态的修复,由此建立起来的生态区无论人类还是动物视角都是和谐的,充分尊重自然的再生,创造出不同的景观特征,给游客以置身自然的感觉。

(三)纪念性景观区

纪念性景观是本课题组景观设计和生态生态设计的结合,落脚点在休闲游览和文化宣传。在矿坑场地中通过故事线将纪念性景观串联起来。生态修复在纪念性的景观中多起到辅助作用,本课题组更加注重利用植被营造感官的沉浸式体验,比如,在“破碎”的景观铸造中把破碎装置放置在规整的草坪上,从而使得周围场地和景观结合,达到了意境和感官上的塑造。纪念性景观区处在较为平缓的地带,因此可以在纪念性景观区中适度安排休憩设施,满足游客的参观需求。

综合上述三点本课题组在实际项目的过程中将人的行为和体验带入景观营造中,游客所感知到的生态学的设计之处源自视觉的体验,所以本课题组对应用的植物进行了深入的研究。游客在参观过程中感受不到生态学设计的原理,在重新对场地生态修复时归纳影响因素为时间,在时间、空间、场地确定并结合时,所营造的景观串联就达到了如期的效果。

五、矿坑景观生态修复设计

生态系统的自我修复能力下降表现在水体污染、大气污染、土壤污染等环境问题上,而无组织的过度开采使生态环境造成了进一步的恶化,生态系统的自我调节功能也因此逐步退化。通过对土壤、植被、水体、边坡等进行治理和修复可以使矿坑恢复自我修复的能力,帮助自我调节。在进行生态修复设计的过程中更因注重“植物一动物一人一环境”的循环促进,更多地利用动物、植物和微生物来进行生态链系统的循环,提高植被覆盖率以及保持水体的清洁干净,从而建立良好生态循环系统,恢复矿坑自我修复能力,使矿坑回归环境,如图5所示。在对生态进行修复的同时也应对人类活动加以限制,禁止对于水体等生态的污染和扩张,从而初步形成动植物生物圈,矿坑得到修复和反哺,形成良好的自然软实力。

(一)场地植被修复

1.结合生态性、观赏性原则对植被进行修复设计:植被修复应注意几个原则。首先是生态性原则,选择的植物群落需要能够适应场地的气候、土壤、光照等自然条件,达到自我繁衍,场地自我净化,恢复山体绿色植被的生态环境的效果。其次是观赏性原则,场地的植物配置应注意乔灌木搭配以及不同季节性植物的搭配,同时兼顾色彩以及叶绿期长短使人赏心悦目。

2.以水生陆生植被结合营造良好生态净化系统:场地尽量选用徐州地区本土植物,其更能适应当地环境且有更强的生命力,可以有效降低养护成本,提高存活率,而且种植后植物不会与周边环境产生割裂,可以形成和谐景观。

矿坑因其历史原因存在诸多问题,比如草场贫瘠、垃圾堆积、高差明显、植被破坏、存在大量人工裸地等。为解决这些问题,可以先种植适应能力更强,需水量少的乔木与灌木类植物,同时种植生长快、繁殖快、耐贫瘠的自生出草本类植物。为了净化矿坑积水区的水体,可以大量种植水生植物,进一步对水体进行净化,形成适合生物生存的水体环境。上述类型的植物在先行介入场地后,经过时间的洗礼,可以改善原本相对糟糕的生态环境,初步形成动植物生物圈,实现对场地的反哺,为接下来生态环境的更加改善创造先决条件,如图6所示。

方案主要选择蒙古栎、湿地松等适应性强的当地乔木,并配合种植紫叶李、南天竹等当地灌木以及黑麦草、早熟禾等禾本科草本植物稳固土壤,保持山体的水分不会流失,营造基本生态环境,并选择黑藻、水葱、菖蒲等沉水延水植物对水体进行净化,打造良好的水面景观以及优良的水下生态系统,如图7所示。

(二)场地土壤修复

根据对现有场地生态破坏程度的分析,场地土壤受到人为活动的破坏,养分流失、杂草丛生。矿坑土壤的污染和退化会导致一系列的问题,植被减少、生物多样性的降低、生态格局的破坏等,提高矿坑生态环境自我恢复能力的基础就是对矿坑进行土壤的修复。物理修复技术、化学修复技术、微生物修复技术和植物修复技术这四种场地土壤修复技术是现在最常用的四种修复技术。根据场地土壤不同地区的污染严重程度,可以有针对性地采用不同的土壤修复技术,合理改善土壤的结构,提高植被的自适应性,满足持续发展的理念。

1.结合采用化学修复技术与生物修复技术修复重度污染土壤:面对土壤污染严重的地区,即地区土壤富含较多的重金属和有害物质含量,一般会采用结合化学修复技术与生物修复技术的方式,利用物理修复技术,将化学物质添加于土壤之中,使土壤中的过氧化物、硫等有害物质转化为无害物质,通过化学反应来降低土壤中的重金属离子含量,其中,重金属会向土壤深层迁移,在这迁移的过程中,同时也提高了土壤自身的修复能力,充分而有效地预防以及控制表面的污染。通过微生物修复和植物修复相结合的技术,将土壤中的重金属成分吸附、回收和降解,以达到修复土壤的目的。同时,微生物修复还可以分解和吸收有机物质以及降解污染物使之形成环境中的水、二氧化碳等非污染物质。

2.结合采用物理修复技术与生物修复技术恢复轻度污染土壤:物理修复技术和生物修复技术在轻度污染土壤地区得到了广泛应用。这两种修复技术较为平和,不会对环境造成二次污染,因此针对土壤污染程度较轻的区域可以采取这两种修复技术。常用的物理修复方法有:土壤去除、土壤交换、表层土壤去除和深耕、土壤淋洗等。通过翻耕和平整回填后松土,可以使地表轻度污染的土壤得到分散,即间接提高土壤的自净能力,结合不同植物对金属吸收能力的差异,选择性地种植相应的植被,使矿区土壤在短时间内得到恢复。

在对土壤进行修复时,要选择最合适的修复方式,上述所说的四种修复技术都存在优点与缺点,如果只是单一的使用其中某一种技术,最终也无法实现预期效果。应该将四种修复技术相结合,考虑到土壤污染的严重程度、土壤修复时間等有针对性的采用合适的修复技术。

(三)场地水体修复

矿坑水体受到周围场地高差的影响,泥沙汇聚,含有大量的污染杂质,水体中的生物受到污染杂质的影响,数量逐渐减少。在重新对场地进行规划后,对污染水体有针对性地进行修复。常见的水体修复方法有三种,物理修复方法、化学修复方法、生物修复方法。

1.依靠吸附手段降低水中污染物:物理修复方法主要依靠清理淤泥、增加水体氧气、排泄污染体等方式,保证水体能够正常流通。为了降低水体中的重金属污染,可以采取吸附方法,也就是物理修复方法最常用的方法,来保持水体的干净。但仅仅通过这类的物理手段很难实现根治的目的,仍需要结合化学手段对水体进行综合治理。

2.依靠化学成分转化水中污染物:化学修复方法主要通过使用碳酸钙、石灰、铝盐离子等化学成分来起到吸附和沉降水中的污染物,如铁、铝、锰等,污染物再过降解转化成无害的物质。去除这类污染杂质后再使用去水藻的药剂对水中大量增生的藻类进行处理。这类修复手段虽然见效快,但是很容易对环境造成二次污染,成本也很高,应该结合物理修复方法综合使用。

3.依靠生物富集降解水中污染物:生物修复方法主要依靠植物的富集作用,将污染物吸收,再通过物理方法和化学方法对污染物进行降解。按照水体到周围场地的层次关系,有针对性地栽植绿色植物,如水生植物、陆生植物等,有效地截留污染物,提高水体的自净功能,如图8所示。这类修复方法是最理想的修复方法,可以让水体污染问题得到最彻底的解决,也不会对环境造成二次污染,场地水体的修复也最多地考虑这类修复方法。

(四)场地生物多样性恢复

在对矿坑进行修复的时候,不仅要考虑植被、土壤、水体的修复,生物群落的恢复也是十分重要的。生物群落作为生态系统最重要的组成部分,维持着生态平衡。场地现存的生物包括植物、鸟类、鱼类、昆虫、松鼠、微生物等,但由于场地的破坏,鸟类、鱼类、松鼠等生物的数量逐渐减少。在对矿坑进行生态修复后,可以引入鸟类、鱼类、爬行动物、哺乳动物等生物在此进行繁衍、生活,从而为提高场地生物多样性提供良性的作用。

(五)场地景观营造

场地景观植被的营造是生态修复中的决定要素,依据生态性、保护性的原则,本课题组在设计过程中利用了多种类且适应徐州当地气候的植物进行营造,既体现了本土化的生态修复又可以营造错落的景观效果,突出景观层次。

最终本课题组根据生态型原则、本土化原则和功能性观赏性相结合的原则对场地景观植物进行了搭配。利用乔木、灌木、草皮等进行组合搭配,使矿坑做到四季常绿。再结合季节性植物营造不同季节的颜色层次组合,如图9、图10所示。

植物的营造使得矿坑景区四季颜色错落分层。春季万物复苏,夏季姹紫嫣红,秋季错落对比,冬季色彩协调。植物整体的设计疏落有致,可远观可近视的效果对于游客的旅程体验有别有风味。由于植物设计在落叶与常绿,春花与秋叶中相互映,再与周围稳定景观的配合下,真正做到了主次分明,错落有致。

生态修复不同于生态系统本身的自然演替,人工辅助措施可以加快退化生态系统的修复速度。通过延续原有场地,利用人工构筑物,提升场地的趣味性以及功能性,增加场地与人的互动,例如修筑水上栈道,拓宽游客探索的路径和趣味,吸引人们驻足停留,也可以营造一个具有趣味性的自然空间。同时在对矿坑进行生态修复时,必须尊重原有场地的地貌及历史文化,在此基础上,满足景观植被对当地生态环境的适应性、融洽性,帮助矿坑自我调节,恢复原有生态活力,实现生态价值。

结语

面对矿山废弃地引发的一系列生态环境问题和社会问题,对其进行生态修复的措施和方法应运而生,矿山废弃地的生态修复设计在一定程度上可以帮助改善当地的经济,提高周边居民的生活水平,创造良好的自然生态环境。本文通过对生态修复的方法及手段进行研究,以恢复矿坑自我修复能力为目标,结合人工修复技术还原矿坑原有的自然生态面貌,实现矿坑原有生态活力,为矿坑的生态修复设计探索出新的可能。●

基金项目:本论文受到国家级大学生创新创业训练计划项目经费资助,项目编号:2020102881022。

参考文献

[1]李华聪基于传统文化的矿坑生态修复与景观重塑——以南沙凤凰湖为例[J].低碳世界,2021,11(04):167-168

[2]饶相相,余婷,骆玉春,龙云香矿山废弃地环境生态修复研究——以六盘水汪家寨为例[J].清洗世界,2021,37(03):64-65+69.

[3]钟晖,黄彪,白杰.基于共生理论的矿坑废弃地景观再生设计[J].设计艺术研究,2021,11(01):43-48

[4] Wu Xukun.Research on Landscape Design of Countrv Parks in Cold Regions Based on Ecological Restoration[J]. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science,2021,768 (1).

[5]刘江,唐新蔚.基于景感生态理念的恢复性景观设计思考[J].风景园林,2021,28(03):107-112

[6] Xiaoying Li, Changpeng Mo, Abd Aziz Othman Riverside Restoratlon Through Ecol091cal Landscape Design[J].World Scientific Research Journal, 2021, 7(2).

[7]吴雯雯,王念鹏.废弃矿山生态复绿设计与施工研究[J].黑龙江工业学院学报(综合版),2021,21 (02):87-92

[8]弛沫菲.基于生态修复理念下的矿区景观重塑研究[D].西安建筑科技大学,2020.

[9]孟岭超,范文玲.刘起.城乡交错带社区设计与生态景观修复研究——以兰州市伏龙坪街道为例[J].设计,2018(10):138-139.

[10]余文婷,金思贞,洪宽善.后工业景观的生态性再生研究[J].设计,2015(11):65-67.