清代册封琉球使与士大夫相关交游诗文考论

方宝川

(福建师范大学闽台区域研究中心, 福建福州 350007)

从清康熙二年(1663)至同治五年(1866)的203年间,清朝共有8次、16位正、副使臣往封琉球。他们分别是:康熙二年(1663)张学礼、王垓,康熙二十二年(1683)汪楫、林麟焻,康熙五十八年(1719)海宝、徐葆光,乾隆二十一年(1756)全魁、周煌,嘉庆五年(1800)赵文楷、李鼎元,嘉庆十三年(1808)齐鲲、费锡章,道光十八年(1838)林鸿年、高人鉴,同治五年(1866)赵新、于光甲。众所周知,明朝册封琉球使的选派,例在位列七品的行人司行人或各科给事中选择。而入清后,汪楫遂成了第一个以翰林院词臣的身份受命往封琉球者。此后,清朝历次的册封琉球使臣均出自翰林、内阁等机构。这些翰林院词臣出身的册封使,在往封琉球前后,广泛与同僚同年、同乡亲友、沿途各地官员及其名士等以诗文相交游,从而留下了许多与册封琉球相关的交游诗文。

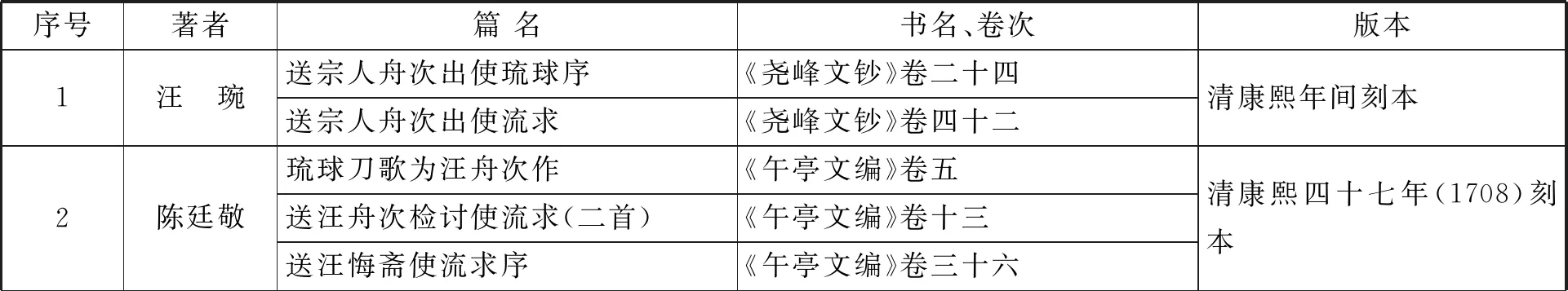

一、清人别集中散见册封琉球使与士大夫相关交游诗文辑目

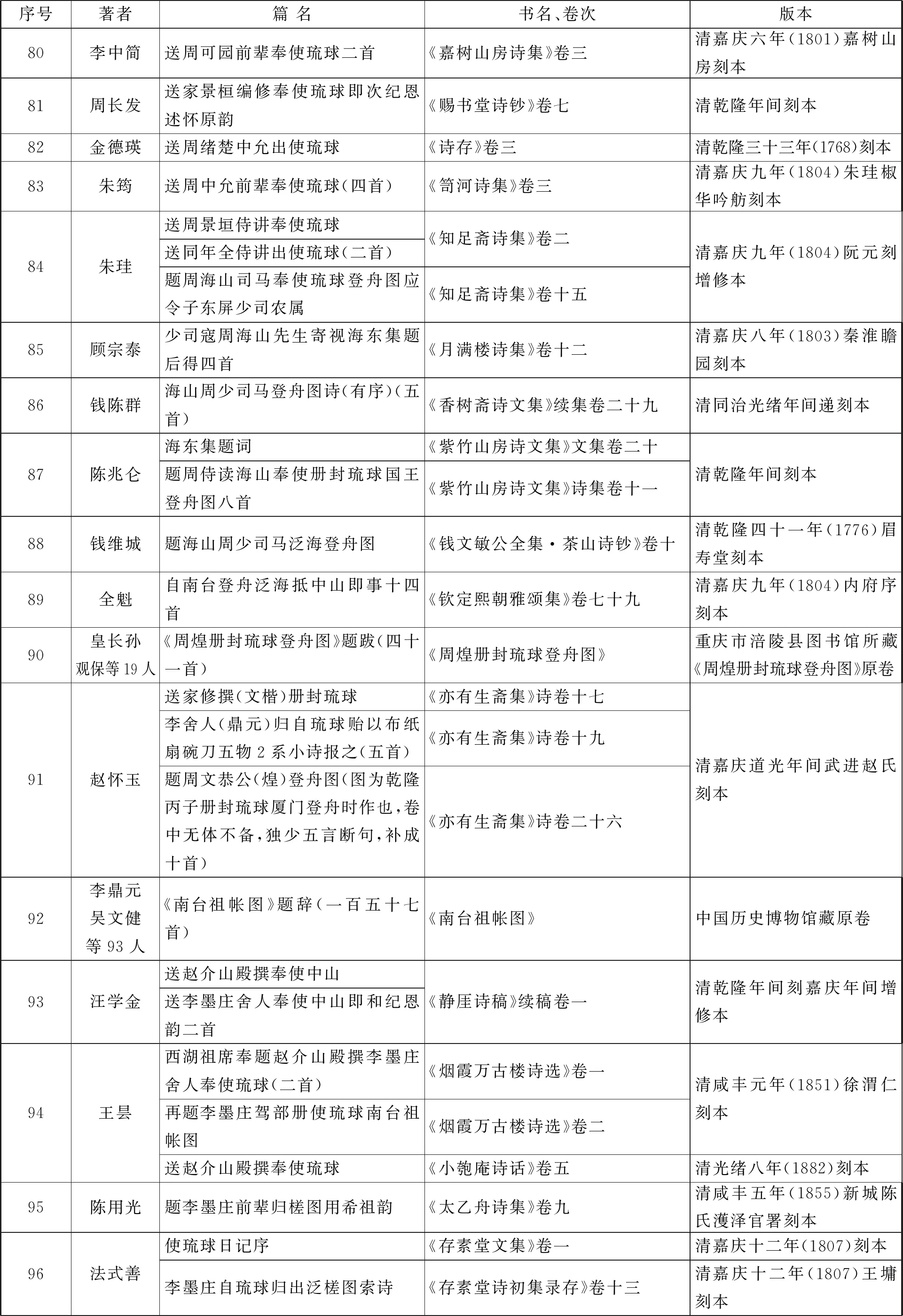

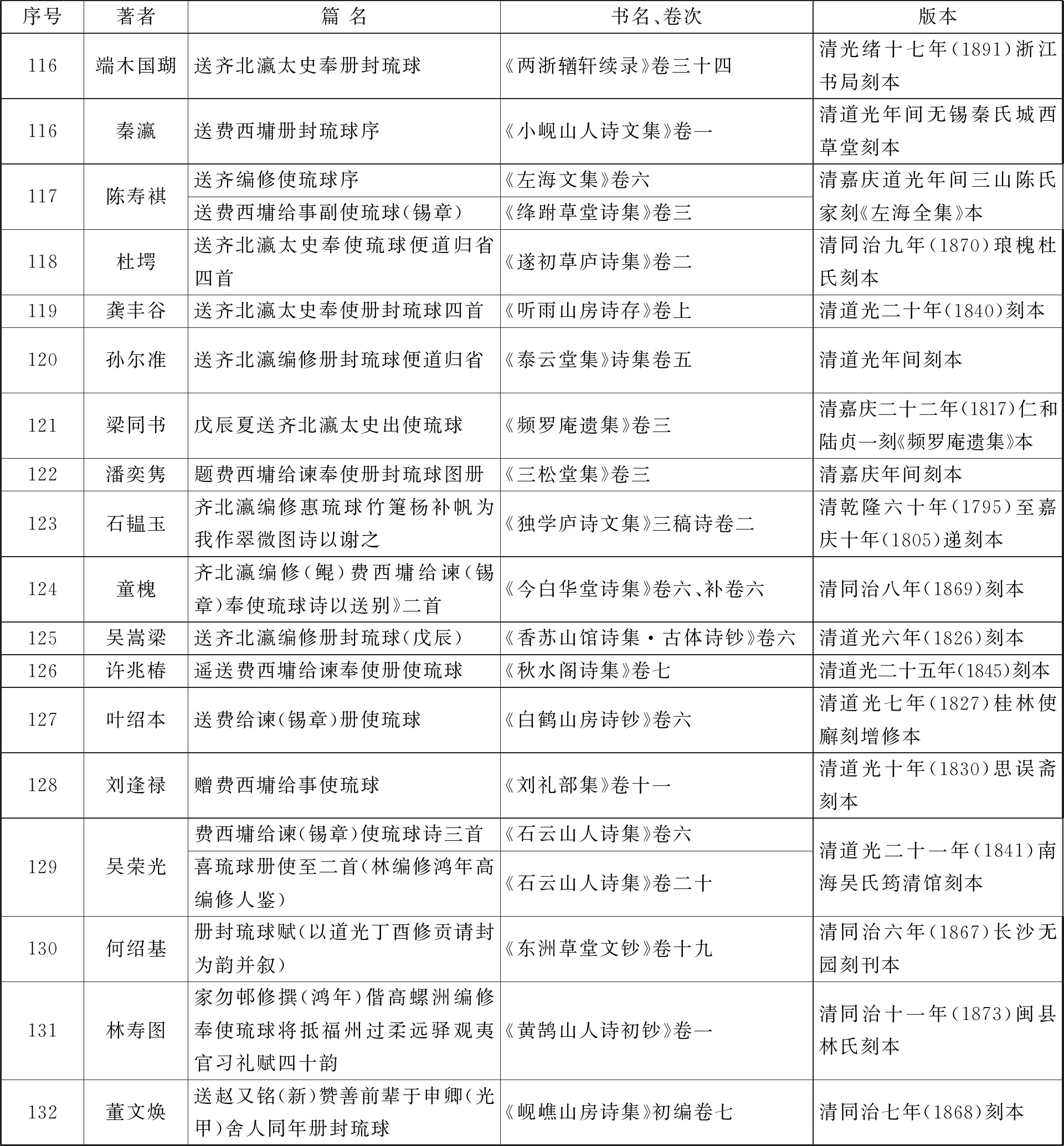

近年来,笔者在编纂《琉球文献史料汇编》(清代卷)的过程中,从百余种的清人诗文别集中,辑录了132位、180题、486首(篇)的清代册封琉球使在册封前后与士大夫相关交游诗文。为了一目了然,便于分析,兹将笔者所钩稽的清代册封琉球使与相关交游者及其诗文目录列表,见表1:

表1 清代册封琉球使与相关交游者及其诗文目录

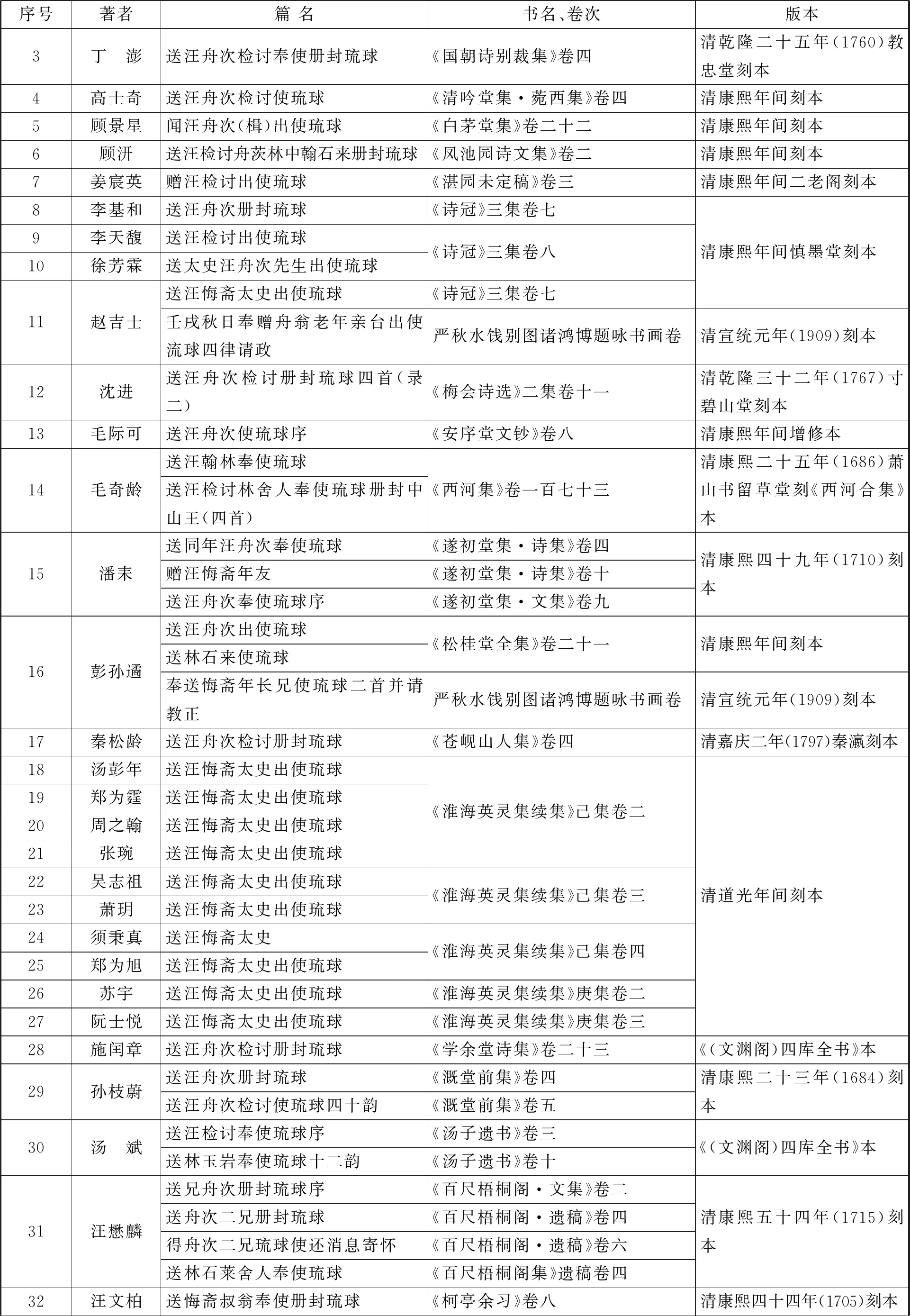

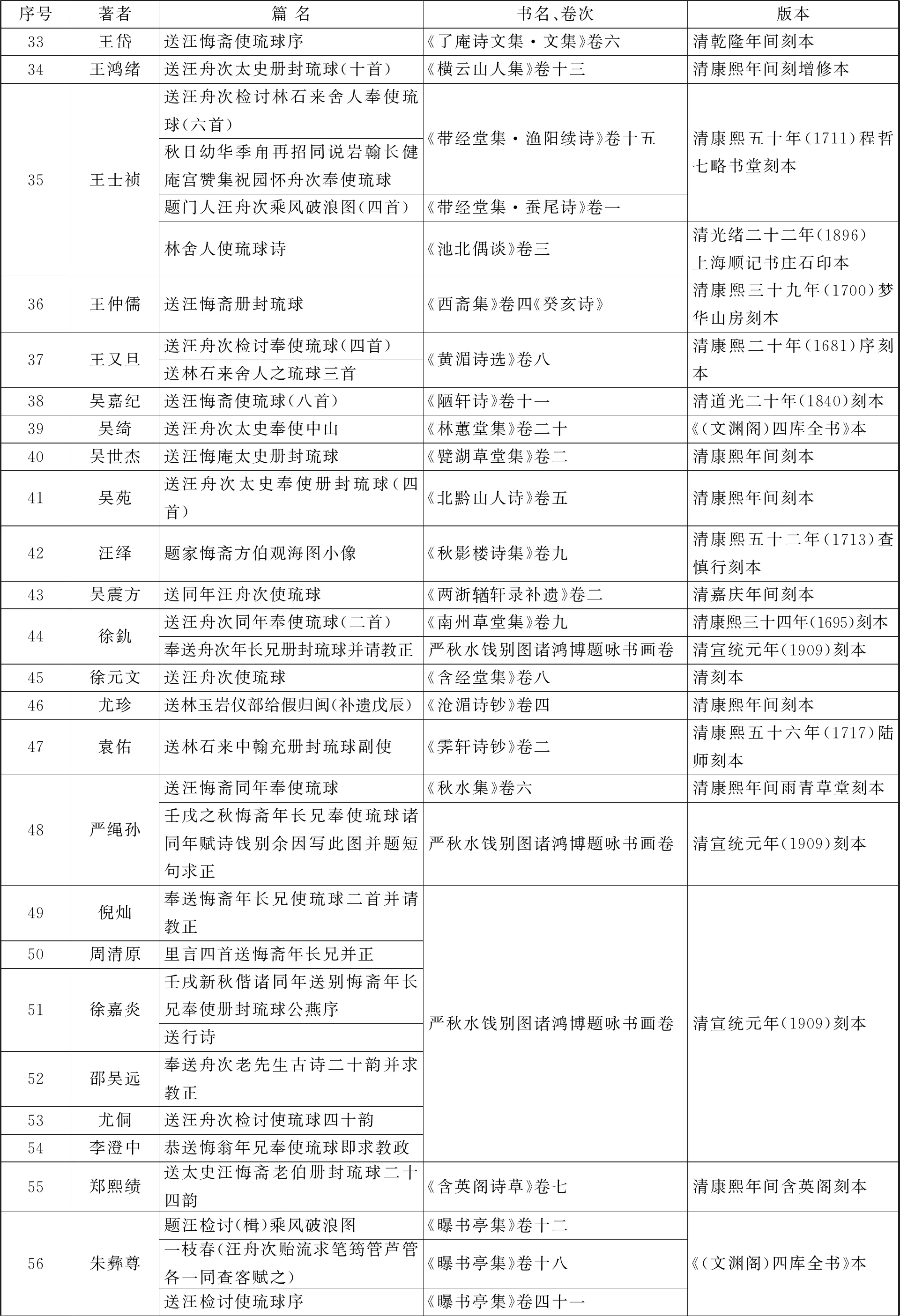

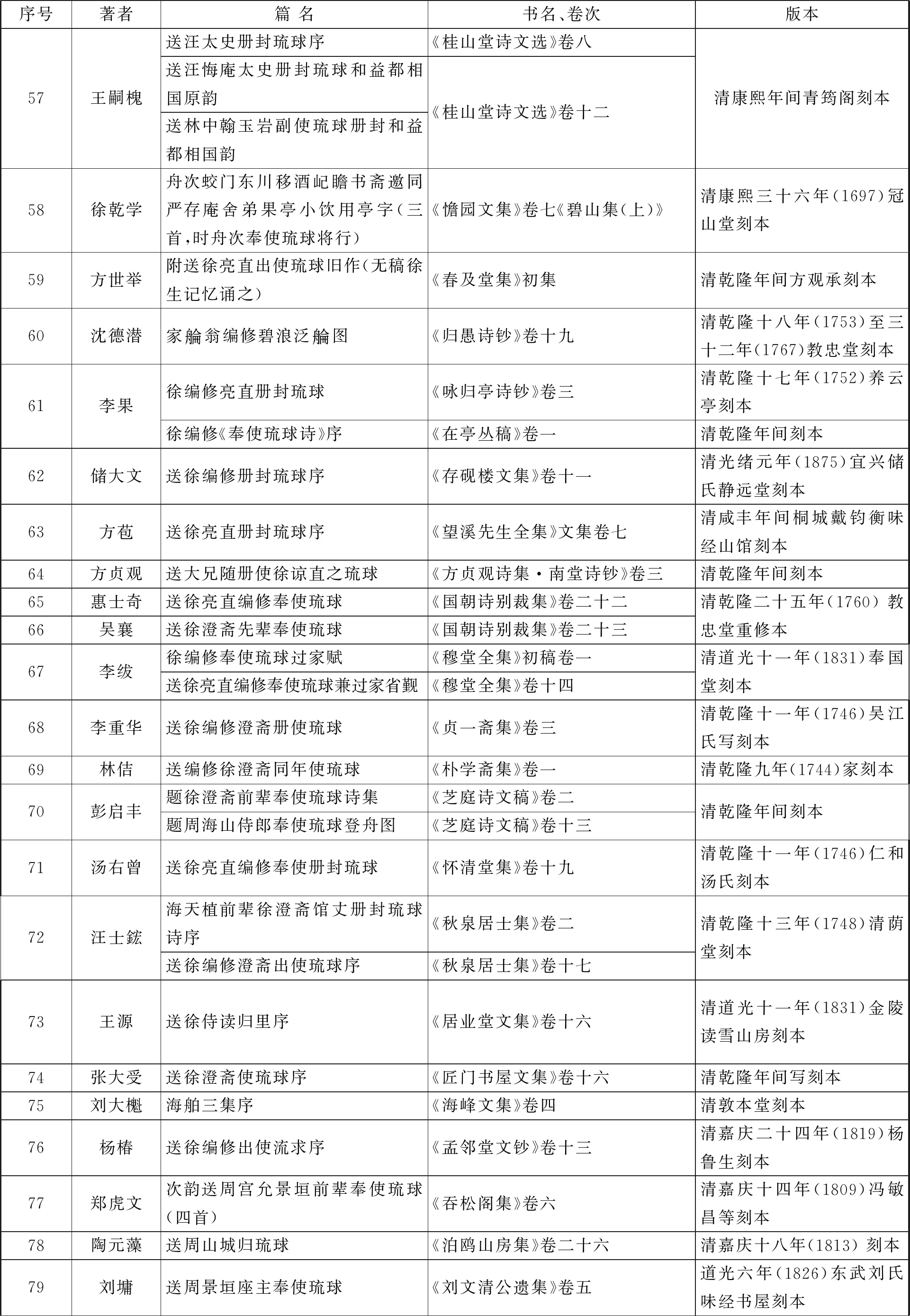

续表1

续表1

续表1

续表1

续表1

续表1

由表1可见,清代的册封琉球使臣,除了第一次的康熙二年(1663),以兵科理事官张学礼充册封正使、行人司行人王垓为副使往封琉球前后,至今尚未见有留下当时的相关交游诗文之外,从康熙二十一年(1682),汪楫以第一个翰林院词臣的身份受命往封琉球之后,每一位的册封琉球正、副使臣,均留下了与册封琉球相关的交游诗文。

二、交游诗文的类型

清代册封琉球使与士大夫的交游诗文,主要包括了赠行诗、唱和诗、赋文、序跋等类型。

(一)赠行诗

自汪楫往封琉球开始,清代册封琉球使往封琉球的前后,广泛与同僚同年、同乡亲友、沿途各地官员与名士等以诗文交游,其中册封琉球使收到的大量赠行诗,成了交游诗文的最主要组成部分。由于陛辞离京、回乡省亲、往封沿途、建造封舟、候风出洋等等,需要经过较长的一段时间,客观上提供了册封使能与同僚同年、同乡亲友、沿途各地官员与名士等频繁交游的契机。尤其是陛辞离京前后,同朝百官自册封使臣授命之后,就纷纷前来恭贺辞行,赠诗送行也就成为了一种重要的表达方式。其中收到赠行诗最多的当属汪楫、李鼎元二人。据说汪楫自京师辞陛出行后,朝野文武百官相率以诗文送行,“自大学士高阳李公以下,为诗文以壮其行,多至数百余篇”[1]。而赵文楷、李鼎元出使之时,“一时廷臣及四方士大夫赠诗,凡古近体二千余首”[2]。由于相关交游诗文较为分散且有所亡佚,而今网罗钩稽所得者,已不及当时的十分之一,甚至更少。然而,当时百官赠诗辞行之盛况,仍可窥见一斑。例如从表1所列笔者知见留存至今的交游诗文来看,汪楫陛辞离京、回乡省亲、往封沿途,共有51位士大夫、61题、99首的赠行诗。而赵文楷、李鼎元自嘉庆四年(1799)六月受命往封琉球,至嘉庆五年(1800)五月初七福州五虎门出洋之前,近一年的时间内,共有105位士大夫、182首的赠行诗。李鼎元往封琉球归国后,曾绘《南台祖帐图》,装为巨卷,描绘了此次册封使团于福州五虎门登舟前送行的空前盛况。该图全卷即书录了包括李鼎元原唱以及吴文健、汪家禧等93位官员及名士的157首赠行诗。

(二)唱和诗

古人用诗歌相互酬唱、赠答,称为唱和,或称倡和,且在和诗之题中亦多“和”“次”“步”“依”“用”某韵。册封使出使琉球之唱和诗,多集中于其陛辞离京前后以及在路途中与各地官员文人的交游过程中。一方面,册封使臣离京临别之际,京城众官员、亲友前来赠行,使臣多作《纪恩》诗以拜别京中诸位友人,而送别之人亦多以诗和之。比如汪楫往封琉球的诗文集《观海集》中《奉命出使琉球恭纪八首》、徐葆光之《舶前集》中《康熙戊戌六月朔奉命副检讨臣海宝册封琉球封述怀三首》、周煌往封诗文集《海山存稿》中《奉使琉球纪恩四首》、李鼎元诗集《师竹斋集》中《八月十九日闻命充册封琉球副使恭记二首》等诗作,均作于这些册封使臣往封离京临行之前。在离京前以及往封途中与官员文人的交游中,册封使臣多会出示其诗文,而由友人“和”诗。例如王嗣槐《送汪悔庵太史册封琉球和益都相国原韵》、徐乾学《舟次蛟门东川移酒屺瞻书斋邀同严存庵舍弟果亭小饮用亭字(三首,时舟次奉使琉球将行)》、郑虎文《次韵送周宫允景垣前辈奉使琉球(四首)》、周长发《送家景桓编修奉使琉球即次纪恩述怀原韵》、汪学金《送李墨庄舍人奉使中山即和纪恩韵二首》,陈用光《题李墨庄前辈归槎图用希祖韵》等,均为典型的唱和诗。此外,还有一种情况,即与册封使在往封过程的书信往来中所附的唱和诗。如李调元《童山诗集》中收录的《闻舍弟墨庄(鼎元)由内阁中书奉命充册封琉球副使闻之大喜因作诗二首寄京遥贺》《再和墨庄弟八月十九日奉命充册封琉球副使恭纪元韵二首》《寄墨庄弟并序》《答墨庄弟二首(并序)》等,均见于李鼎元往封琉球途中的家书,并附了李鼎元的原作。

(三)赋文

赋是我国古代的一种有韵文体,讲求文采、韵律,介于诗和散文之间,类似于后世的散文诗。其特点是侧重于写景,借景抒情。清代册封琉球使与士大夫的交游诗文中,亦有少量的赋文。例如李绂《徐编修奉使琉球过家赋》、何绍基《册封琉球赋(以道光丁酉修贡请封为韵并叙)》等,均为铺采摛文,体物写志,借景抒情,状物赋性之美文。

(四)赠序与题跋

序在古代,是一种用于惜别赠言的文体。序之文体,因人因事而异,或记叙为主,或重在抒情。清代册封琉球使与士大夫相关交游过程中,也多有序之文体。例如汪琬《送宗人舟次出使琉球序》、陈廷敬《送汪悔斋使流求序》、毛际可《送汪舟次使琉球序》、潘耒《送汪舟次奉使琉球序》、汤斌《送汪检讨奉使琉球序》、汪懋麟《送兄舟次册封琉球序》、王岱《送汪悔斋使琉球序》、徐嘉炎《壬戌新秋偕诸同年送别悔斋年长兄奉使册封琉球公燕序》、朱彝尊《送汪检讨使琉球序》、王嗣槐《送汪太史册封琉球序》等等,均是为清康熙二十二年(1683)汪楫出使琉球的饯别之序;储大文《送徐编修册封琉球序》、方苞《送徐亮直册封琉球序》、汪士鋐《海天植前辈徐澄斋馆丈册封琉球诗序》《送徐编修澄斋出使琉球序》、王源《送徐侍读归里序》、张大受《送徐澄斋使琉球序》、杨椿《送徐编修出使流求序》等等,均是为清康熙五十八年(1719)徐葆光出使琉球的饯别之序。

此外,清朝册封使臣自琉球归后,多请画工为其册封琉球作画以收藏,并在此后与士大夫之交游过程中出示画卷以求题诗题跋。汪楫出使琉球之后,王士祯与朱彝尊均为汪楫的《乘风破浪图》题诗题跋。此类作品较为集中的当属清乾隆二十一年(1756)周煌出使琉球的《登舟图》和清嘉庆五年(1800)李鼎元出使琉球的《南台祖帐图》题跋。其中《登舟图》所绘为周煌南台登舟图,详细记述了当年出使琉球南台登舟之场景,并呈御览。该长卷前有陈孝泳题额,后有当年的皇长孙、皇次孙、皇四子、皇六子、皇八子、皇十二子、皇十五子、陈兆仑、裘曰修、于敏中、钱维城、蒋士铨、彭启丰、观保、刘星纬、钱陈群、英廉、朱珪、赵怀玉等19人的以诗题跋。

三、交游诗文的史料价值

从清代册封琉球使与士大夫交游诗文的内容上看,其主要的史料价值大致有以下六个方面:

(一)清康熙年间有关遣使册封的争议

清康熙年间,对于是否需要派遣使臣往封琉球的问题,清廷朝臣与琉球使臣之间曾存在较大争议。产生这一争议的最大的原因则在于,部分朝臣认为“彭湖之间,余孽未靖,行者不无戒心”[3]。所谓“彭湖之间,余孽未靖”,即康熙初年福建东南沿海一带郑成功的抗清之举与福建靖难王耿精忠之乱。汪楫前往琉球册封琉球世子尚贞是在康熙二十二年(1683),然而尚贞之父琉球国王尚质在康熙七年(1668)十一月便已薨逝,并在康熙八年(1669)由尚贞遣使正议大夫林茂盛赴福建报丧,所以事实上尚贞在未册封为琉球国王的情况下,管理琉球国事务已达十五年之久。由于当时东南沿海一带的骚乱,导致中琉两国之间的贡道堵塞,在康熙二年(1663)张学礼、王垓出使琉球之后近二十年的时间内,册封与朝贡都无法正常进行。直至康熙二十年(1681)十一月,“琉球国中山王世子尚贞,遣陪臣毛见龙等表贡方物并疏言:‘臣父尚质于康熙七年十一月十七日卒。谨遵旧典,请赐袭封’”[4]。康熙二十一年春正月,“礼部题:‘琉球进贡来使毛见龙等,请命廷臣往封伊国王。今议将封敕交与来使赍回’”[5]。所以李天馥在其赠别汪楫之《送汪检讨出使琉球》诗中所称:琉球“数年不沐圣人化,郑顽耿叛空蹉跎。一朝忽而逢清宴,毗耶满部争舞忭。贡道已间应来王,举国谋之佥曰善”[6]。对于琉球来使的请封,“礼部议,航海道远,应令贡使领封”[7]。此议在朝野引起激烈的争论,遭到了琉球贡使当庭的强烈反对。陈廷敬、朱彝尊、毛际可、严绳孙等人的赠汪楫出使琉球的序文中均有论及。例如陈廷敬时为内阁学士,负责记录殿上处理的事务,在《汪悔斋使流求序》中述其事曰:“康熙二十年(1681)冬,中山世子尚某遣陪臣某表奏其先王丧,乞嗣封爵。礼臣议:‘流求越在海外道远,宜以册命颁给陪臣,不遣使便。’于是陪臣某具状陈乞,欲得天使为小邦荣宠。其时天子御门览状,臣廷敬实侍起居。上曰:‘海邦向化,宜遣使宣布朝廷德意,如陪臣请。且宜得通经术、善辞命、可使远方绝域者,下公卿台谏推举。’臣廷敬退而谨书其事于册”[8]。朱彝尊《送汪检讨使琉球序》云:“康熙二十有一年(1682)春,有诏,命公卿择廷臣之可使琉球者。众以翰林院检讨江都汪君对。天子曰:‘俞’。命既下,君诣阙上言七事。其一谓迩者,方颁御书于封疆大吏,宜并及海外属国。礼部以无故事,持不可。天子复集公卿议于廷,终允君所请”。[9]汪懋麟《送兄舟次册封琉球序》曰:“康熙二十年冬,琉球国中山世子遣陪臣奉表告其先王即世,乞嗣封。礼臣以界在海外,议以册命遥授。而陪臣具状哀陈,必得使者俨临藩属为光宠。”[10]严绳孙《送汪悔斋同年奉使琉球》诗亦云:“抗表请朝命,天子嘉其义。畀之紫泥封,为择皇华使。”[11]最终,康熙帝命礼部遴选册封使臣往封琉球。从此以后,遣使至琉球册封才成为清朝与琉球之间定例,从而一直沿袭至琉球国的灭亡。

(二)册封使臣的遴选

明清两代,都把派遣藩属国的册封使臣看作是皇帝的威严与国家的形象。因此,为了保证中央皇权的权威性,派往藩属国的册封使臣的遴选,在不同的时期、对不同藩属国都遵循着严格的程序。一般情况由礼部群臣举荐符合条件的若干人选,再由皇帝召至殿上面见,以此确定正、副使臣的最终人选。

按明朝旧例,册封琉球使臣先是从行人司行人中选任。自明正统八年(1443)起,册封琉球使臣开始在官阶七品之间的各科给事中遴选。入清后的康熙二年(1663)第一次册封琉球,仍以兵科副理官张学礼充册封正使,行人司行人王垓为副使。直至康熙二十年(1681),琉球国请封之时,册封琉球的正、副使才分别由翰林院检讨汪楫、内阁舍人林麟焻担任,其官阶为从五品。当时的廷臣陈廷敬在《送汪悔斋使流求序》中言及选使经过时说:“且宜得通经术、善辞命、可使远方绝域者,下公卿台谏推举。”[12]姜晨英《赠汪检讨出使琉球》云:“乃妙选臣僚,衔命往抚之。于是礼官同诸大臣及科道官,会推以翰林院检讨汪君充正使,名上依故事赐一品服,赍诏往。”[13]毛际可《送汪舟次使琉球序》称:“特越常格,简用词臣。亦从养望金马石渠之间,其体必雍以和,其词必霭以吉,专对不辱,固在此而不在彼。”[14]毛奇龄在其《送汪翰林奉使琉球册封中山王公饯诗序》中亦云:“按海中属国开,自隋唐唐遣使,官如新罗日东诸处,悉简御史、中丞、负人地者衔命拜节。而琉球为明初所开,其正、副二使率给事门下,及行人为之。今廷议郑重正用翰林官,副以中书,佥曰检讨。”[15]严绳孙在《送汪悔斋同年奉使琉球》中亦以“郑重诏九棘,屡集金门议。海国遣词臣,昭代未有例”[16]言其事。由此可见,自明代册封琉球国王以来,汪楫是首个以翰林院词臣身份受命往封琉球的。

之所以此次册封琉球能改用前所未有的翰林院官员,康熙帝的旨意起了很大的作用。汪懋麟之《送兄舟次册封琉球序》中云:“天子曰‘衔命海邦,其慎选学士宏博、仪观俊伟者以行’。”[17]高士奇《送汪舟次检讨使琉球》亦曰:“庙廊经略贵柔远,典礼诏封琉球王。帝曰使节在宣命,人非儒硕莫可当。”[18]汪楫时为翰林院检讨,同时亦在史馆与修《明史》,而据徐釚在《送汪舟次同年奉使琉球二首》之二所云:“归来志山海,重与续图经。”[19]康熙帝有意将往封琉球使臣改给事中为翰林、内阁等文臣,且由正在编修《明史》的史官担任,当与编纂《明史》中的“外国传”有很大关联。秦松龄《送汪舟次检讨册封琉球》诗即曰:“暂遣儒臣持玉节,青编犹待定雌黄(时修《明史》未浚)。”[20]汪楫出使琉球归国后,对继续编纂《明史》中《琉球传》,势必也会起到了一定的促进作用。康熙五十七年(1718),海保、徐葆光受命为往封琉球的正、副使臣,“正、副使俱用史官,前此未有也”[21]。

此外,清嘉庆四年(1799),赵文楷、李鼎元出使琉球之前,清廷对于册封使臣的甄选经过,则更加明显地体现出清朝对于册封琉球使选择的重视。当时礼部从翰林院、内阁中书、都察院给事中、礼部主事中经过选考后,向嘉庆帝推荐14人作为册封琉球使臣的备选。同年八月十九日,此14人同站于乾清宫殿前由嘉庆皇帝亲自挑选册封琉球正副使的人选,而最终选定翰林院修撰赵文楷、内阁中书李鼎元作为册封正、副使往封琉球。关于此次往封使臣的遴选,同为册封使候选人的王苏、熊方受在所撰的诗文中则有言及。如王苏在赠别李鼎元的诗中曰:“我时亦选使绝国,衰亲害病心段忧。宸哀怜悯得不遗,瀛州幸许眠闲鸥。蛾眉班中首赵李,玉节双捧临遐陬。春风东来度梅柳,仪雪备礼催鸣驺。”[22]熊方受在赠别李鼎元的诗中亦云:“风流前辈公能继,慷慨离筵我欲狂。同向乾清宫引对,无缘陪奉舍人装。”[23]

(三)册封琉球的荣耀

康熙二十年(1681)汪楫、林麟焻出使琉球之后,册封琉球使臣的官阶均为从五品。然而作为册封的“敕使”,需要代表皇帝行谕祭、册封之礼。为了其位阶要列于琉球国王之上,一旦任命往封琉球,均由礼部颁给一品服,以谕祭琉球故王、册封新王时用。清朝册封琉球之正、副使,俱赐一品麒麟蟒袍、麟补褂、玉带、东珠顶等,逐渐成为定制。

清朝的册封使就任登程,赍诏持节,将皇帝的诏敕置以香案,装于龙亭,代表的是皇帝的天威。既便册封使自身原仅为从五品或翰林院的闲职小官,此时亦是身价百倍,朝中士大夫、特别是翰林院同僚均倍感骄傲。因此,不仅对于册封琉球使本人,对于其同朝翰林及其亲友而言,亦是无上荣耀之事。

康熙五十七年(1718),海保、徐葆光受命为往封琉球的正、副使臣,“检讨海公秩服视一品,如旧典节幢旄钺八座以往”[27]。海保、徐葆光陛辞离京时,“皇华四牡,多慰劳之辞;冕服九章,备宠嘉之典。丝纶乍布,圭币方将,六节扬威,百灵效顺”[28]。所以,李重华《送徐编修澄斋册使琉球》诗称:“玉堂崇班一品服,颜如渥赪须髯虬。牙旗画鼓骇溟渤,大官饯饮拥上游。”[29]

乾隆二十一年(1756)册封琉球正使全魁、副使周煌受命出使琉球时,“一朝拥龙节,金勒驰玉轪”[30];“凤皇衔书九苞下,麒麟赐衮三公加。同官拱手送龙节,属国膜拜徯星查”[31];至闽登舟出海,“周公衔命奉琉球,麒麟蹙补衣蟠蚪。扬帆振节气轩举,撞钟伐鼓声喧咻”[32]。真乃荣耀至上,气势恢弘。

嘉庆五年(1800)出使琉球的赵文楷和李鼎元,授命之后,汪家禧赠李鼎元诗中云:“其行也,朝之士大夫咸荣之”[33]。曹城题赠李鼎元之诗云:“高擎黄盖建龙旗,掩映头衔一品宜。”[34]彭昭麟亦在赠李鼎元之诗中曰:“一品绯衣贵,皇华重使臣。”[35]很明显,均流露出一种艳羡之情。而对于册封琉球使臣而言,的确是带来了是无限的荣耀和一生的光环。

(四)册封琉球的顺道返乡省亲

册封琉球使陛辞离京后,必须途径山东、江苏、浙江,而后行抵福建福州,候风出洋。清代册封琉球使的籍贯以江苏、浙江、福建居多,因此册封使在往封琉球途中,往往可途经家乡,顺道省亲。事实上最让这些册封琉球使臣倍感荣耀的也正是能身披一品服返乡省亲,光宗耀祖,所谓“人地堪华国,王程得过家。绣衣趋省日,昼锦未应夸”[36]。汪楫出使经过其家乡之时,其友人毛际可所赠《送汪舟次使琉球序》文曰:“癸亥春王,余旅泊邗江,通检讨汪君奉玺书使琉球,道过里门。虎旌龙节照耀鹢首,父老咸踊跃观聚,以为盛事”[37]。吴世杰《送汪悔庵太史册封琉球》诗更是唱出了:“臣拜稽首谢恩出,满朝公卿动颜色。尚方之服罽麒麟,紫骝之马飞珠勒。龙首刀环隐画幡,桃花甲怅拥朱轩。道傍父老争叹息,今日方知稽古尊。”[38]

这些身着一品官服的使臣在家乡不仅得以与亲人、老友叙旧,有些还恰逢高堂寿辰。例如康熙五十七年(1718),徐葆光受命为往封琉球顺道返乡省亲时,恰逢其母七十寿辰。所以其经过家乡之际,身着一品服为母贺寿,朝中士大夫咸称颂之。李果《徐编修亮直册封琉球》诗云:“值公慈母寿七十,使星辉烛媊星精。锦衣拜母便趣驾,慈命不敢稽王程。”[39]翰林院同僚李绂《徐编修奉使琉球过家赋》描绘了当时之盛况,大为赞赏曰:“太夫人今岁跻七十,适奉使驿路过里门,将登堂为太夫人称兕觥上寿。于是公卿以下,咸踊跃叹羡,谓朝廷用得其人。”[40]汤右曾亦称之云:“一品锦衣归献寿,此行最喜是娱亲。”[41]张大受亦赞之:“今兹乘传宣恩之日,恰值上堂拜庆之辰。忠孝两全,洵丈夫之乐事;水天一色,抑使者之壮游。”[42]

乾隆二十一年(1756)册封琉球副使周煌返乡省亲时,也是“君今揽辔荣乡里,父老儿童争视指。罗云铁柜聚岚光,石镜铜梁散霞绮。好事传观使蜀图,锦衣高传飘鬑须。翰林典故增池凤,家乘风流说大苏”[43]。

(五)册封琉球的艰辛

琉球是一个不与中国通陆路的岛国,在册封使与士大夫的交游诗文中,万里海途的距离感与飘零显得尤为突出。如施闰章之《送林石来舍人册封琉球》云:“东南海色远苍苍,万里风帆接混茫。锡命殊方还带砺,共球屡世效梯航。”[46]汤彭年《送汪悔斋太史出使琉球》感叹:“江干把酒送孤航,瞬息贤劳天一方。”[47]方苞《送徐亮直册封琉球序》亦曰:“其地绝海万里,政教所不经,即诗人所谓咨询诹度者,亦无庸以告也”[48]等。无不诠释了往封琉球之遥远,对于使臣的身体更是严峻的考验。

由于往封琉球的航海必须遵循“我使者去必孟夏,来以季秋,乘风便也”[49]的规律,完成使命往往需要一年以上的时间。册封使团滞留琉球候风返航,不仅带来了生活上的不便与思乡之苦,对于册封使之亲友而言,亦是无尽的担忧与煎熬。如汪懋麟《得舟次二兄琉球使还消息寄怀时有陟岵之痛兼奉慰》诗云:“半载中山住,乡思日夜悬。”[50]李鼎元之兄李调元曾叹之曰:“别肠此去车轮转,一日思君一万周。”[51]从这些诗文中不仅可以深刻体会到册封使们对于及早返国回乡的渴望,同时册封使之亲友们对使臣能早日回国的期盼亦跃然纸上。

往封琉球,除了海道远、费时长之外,最大的艰辛还在于中琉之间,“夫茫茫巨浸,僻在南隅;泄水喷潮,浸天浴日。去漳台而何泊,指彭岛而无涯。鼍梁驾浪,蒸怪云于巨壑之中;唇穴藏楼,吐黑雾于归墟之外”[52]。浩浩沧溟,神秘莫测。尤其是在黑水洋一带,“屿转梅花吞倒景,洋开黑水尽惊湍”[53]。对于长期居于陆地、之前未曾涉海的多数原为翰林院词臣的册封使而言,万里海途,命系一悬,其心理压力,不言而喻。

汪楫使琉球时,潘耒《送汪舟次奉使琉球序》曰:“琉球去闽万二千里,浮孤航绝,大海有风涛震撼之虞,君不以为戚”[54]。徐葆光使琉球时,彭启丰题《题徐澄斋前辈奉使琉球诗集》云:“毫毛性命轻浮沤,惊骇共凛垂堂忧。溟程不与江湖侔,木华作赋遗雕锼。”[55]汪家禧为周煌《南台祖帐图》题诗曰:“谓琉球负海立国,西望闽界,至者必经沧水,过黑水,涛澜壮阔,荡胸决皆,极宇宙之奇观。”[56]全魁的《自南台登舟泛海抵中山即事十四首》之十一描述了此次的海上航行:“半夜蛟腾云似墨,风前鳌出浪如峰。布帆休道还无恙,巨舰争当巨石冲。”[57]于敏中题《周煌册封琉球登舟图》也说:“忽然飓母起天半,惊涛掀簸如卷蓬。历三昼夜势益猛,樯摧锭析帆无功。”[58]赵怀玉题《周煌册封琉球登舟图》亦云:“飓风起姑米,身岂鸿毛轻。守官不移地,澹然置死生。”[59]

此外,由于康熙初年福建东南沿海一带郑成功的抗清之举,以及海盗、倭寇的侵扰,亦是出使琉球者的一大威胁。由于出使琉球的封舟上,不仅有册封使所带去的大量皇帝赏赐琉球藩王及其王妃等人的皇家物品,还有随封三、四百人的生活物资。因此,即便历次随封兵丁多至二百人左右,封舟上的赐品与生活物资,对于海盗、倭寇而言,始终是期冀已久的香饽饽。例如莫瞻菉赠诗李鼎元曰:“前明处处愁倭寇,五省骚然严斥候。犀兕角锋登岸豪,鲸鲵牙血吞舟势。”[60]而王昙亦云:“山岛田横犹逆命(时海寇方张),楼船杨仆是文臣。伏波未署将军号,趁写图经靖海尘。”[61]

事实上,嘉庆五年(1800)赵文楷、李鼎元出使琉球返航之时就曾遭遇海盗,最终幸而逃脱。据曾燠《李墨庄舍人使琉球归见惠倭刀用少陵赵公大食刀歌韵赋谢》云:“挺身不畏斧钺膏,舍人挥刀风涌涛。纷纷腰领颠坑濠(舍人归涂,遇海盗数十艘,扬兵图劫,乃率徒从击败之),归来语予为解绦。知予有志斩巨鳌,拔鞘寒光惊孟劳。却惭腕弱非英豪,我闻海中群盗起。安南背恩为祸始,频年夺货伤客予。”[62]因此,往返琉球海途的过程,不仅给册封使带来极大的精神压力,对随封兵丁、杂役亦是一场严峻的考验。

因此,纵使册使琉球之役可以带来无限荣耀,且归后的官职的升迁亦可得到很好的保障,还是有部分官员在遇到琉球王国请封之时,托借各种理由以逃避此役。

(六)对册封琉球使臣的殷切期待

自现存最早的明代嘉靖年间陈侃、高澄《使琉球录》问世之后,明清两代的“使录”类著述,就并非个人之游记。册封琉球使所撰写的“使录”类著述,是朝廷了解并掌握远藩当前局势最为直接且有效的途径,完全是册封使在琉球完成使命归国之后的向朝廷所作的述职报告,代表了当朝国家立场,故其行文具有一定的规范,言简意赅,少有文学的色彩,是此后出使者的重要参考史料。清初之所以改派翰林院词臣充当册封琉球使,亦旨在册封使臣能更全面地考察琉球风土,并撰写一份详实的考察报告。

清康熙二十一年(1682),汪楫出使琉球之时,秦松龄《送汪舟次检讨册封琉球》诗云:“炎方风物搜图志,行箧诗篇接混茫。暂遣儒臣持玉节,青编犹待定雌黄(时修《明史》未浚)。”[63]汤斌《送汪检讨奉使琉球序》称:“余株守史局,汗青无日,因念司马子长周游天下归而作《史记》,然犹未至海外也。君涉海万里,而至于其国,波涛浩淼,极天下奇诡瑰玮之观,非仅仅空同、江淮、会稽、禹穴者比。归而笔挟风云,上下千古,当有过于子长者。余与同人,执笔以俟之。”[64]徐釚《送汪舟次同年奉使琉球二首》嘱曰:“归来志山海,重与续图经。”[65]姜晨英《赠汪检讨出使琉球》称:“传曰有可以安国家、利社稷者,则颛之言使之有遂事也。以君之才,顾其势,不得以遂事比其归也。图画其所见,山川形势设为方略以上之,以待谋国者之有所择用焉,此亦良使臣之职也。”[66]翰林院同僚顾汧《送汪检讨舟茨林中翰石来册封琉球》云:“旧传朝鲜有图记,近见安南志远疆。使车齐驱返京国,许惠一册谈要荒。令我读之壮神采,不啻随君乘槎破浪观扶桑”[67],直接把汪楫所撰的“使录”类著作,比作《朝鲜图记》与《安南志》。

清康熙五十八年(1719),徐葆光出使琉球,其友李重华《送徐编修澄斋册使琉球》诗云:“遄归更作寰海志,他年考据当九邱。承天付无内外一,四方上下同金瓯。”[68]李果《徐编修奉使琉球诗序》也说:“公使还之日,屏除陋习,有唐韦丹却私觌之风,而又按其图籍山川土风,著《中山传信录》一书,盖合古使臣皇华咨询之意焉,而不独以诗传也。”[69]

乾隆二十一年(1756),周煌以翰林院编修充册封琉球王国副使,奉命随正使全魁同使琉球。裘曰修题《周煌册封琉球登舟图》:“琉球新志呈,恍若睹蓬阆。快哉八月槎,兹游信称壮。丹青垂不朽,皇风仰巍荡。”[70]

清嘉庆五年(1800),册封副使李鼎元出使琉球,其友人韩抡衡在赠诗中赞其:“此去中山宣德化,归来秘阁校图经,从兹博望声威远,一品集战照汗清。”[71]杨昶则期盼:“归来定续球阳考,不独雄夸博望槎。”[72]

诸此,均是对身为翰林院词臣出使琉球归来后,能编纂琉球志书的殷切期待。

四、结语

注释:

[1][3] [清]毛际可:《安序堂文钞》卷八《送汪舟次奉使琉球序》,清康熙间刻增修本。

[2] [清]陈康祺:《郎潜纪闻四笔》卷一,北京:中华书局,1990年,第4页。

[4] 《清圣主实录》卷九十八“康熙二十年十一月癸亥”条。

[5] 《清圣主实录》卷一百一“康熙二十一年春正月壬申”条。

[6] [清]李天馥:《诗冠》三集卷七,清康熙年间慎墨堂刻本。

[7] [清]汪 楫:《中山沿革志》,《国家图书馆藏琉球数据汇编》,北京:北京图书馆出版社,2003年。

新时代建设海洋强国视野下海洋文化自信的生成 … …………………………………… 孙 健,张红霞(3.93)

[8][12] [清]陈廷敬:《午亭文编》卷三十六,清康熙四十七年(1708)刻本。

[9] [清]朱彝尊:《曝书亭集》卷四十一,清康熙年间写刻本。

[10][17] [清]汪懋麟:《百尺梧桐阁集·文集》卷二,清刊本。

[11] [清]严绳孙:《秋水集》卷六,清康熙年间严绳孙佚亭刻本。

[13] [清]姜晨英:《湛园未定稿》卷三,清康熙年间二老阁刻本。

[14] [清]毛际可:《安序堂文钞》卷八,清康熙年间增修本。

[15][24] [清]毛奇龄:《西河集》卷四十,清康熙二十五年(1686)萧山书留草堂刻《西河合集》本。

[16][26] [清]严绳孙:《秋水集》卷六《送汪悔斋同年奉使琉球》,清康熙年间严绳孙佚亭刻本。

[18] [清]高士奇:《清吟堂集·菀西集》卷四,清康熙年间刻本。

[20][63] [清]秦松龄:《苍岘山人诗集》卷四,清康熙五十七年(1718)刻本。

[21][27][69] [清]李 果:《在亭丛稿》卷一《徐编修奉使琉球诗序》,清乾隆年间刻本。

[22] [清]王 苏:《南台祖帐图》题诗,中国历史博物馆藏卷。

[23] [清]熊方受:《南台祖帐图》题诗,中国历史博物馆藏卷。

[25] [清]徐元文:《含经堂集》卷八《送汪舟次使琉球》,清康熙年间刻本。

[28] [清]张大受:《匠门书屋文集》卷十六《送徐澄斋使琉球序》,清乾隆年间写刻本。

[29] [清]李重华:《贞一斋集》卷三《送徐编修澄斋册使琉球》,清乾隆十一年(1746)吴江氏写刻本。

[30] [清]朱 珪:《知足斋诗集》卷二《送同年全侍讲出使琉球二首》,清嘉庆九年(1804)阮元刻增修本。

[31] [清]朱 珪:《知足斋诗集》卷二《送周景垣侍讲奉使琉球》,清嘉庆九年(1804)阮元刻增修本。

[32] [清]钱维城:《钱文敏公全集·茶山诗抄》卷十《题海山舟司马泛海登舟图》,清乾隆四十一年(1776)眉寿堂刻本。

[33][56] [清]汪家禧:《南台祖帐图》题诗,中国历史博物馆藏卷。

[34] [清]曹 城:《南台祖帐图》题诗,中国历史博物馆藏卷。

[35] [清]彭昭麟:《南台祖帐图》题诗,中国历史博物馆藏卷。

[36] [清]彭孙遹:《松桂堂全集》卷二十一《送汪舟次出使琉球》,清乾隆八年(1743)武原彭氏刻本。

[37] [清]毛际可:《安序堂文钞》卷八,清康熙年间刻增修本。“邗江”,原刻为“刋江”,疑误。

[38] [清]吴世杰:《甓湖草堂集·吴万子诗集》卷二,清康熙年间刻本。

[39] [清]李 果:《咏归亭诗钞》卷三,清乾隆十七年(1752)养云亭刻本。

[40] [清]李 绂:《穆堂类稿·初稿》卷一《徐编修奉使琉球过家赋》,清道光十一年(1831)奉国堂刻本。

[41] [清]汤右曾:《怀清堂集》卷十九《送徐亮直编修奉使册封琉球》,影印《(文渊阁)四库全书》本。

[42] [清]张大受:《匠门书屋文集》卷十六《送徐澄齐使琉球序》,清雍正七年(1729)顾诒禄刻本。

[43] [清]朱 珪:《知足斋诗集》卷三《题乡关乘传图为周东屏侍郎作》,清嘉庆九年(1804)阮元刻增修本。

[44] [清]龚丰谷:《听雨山房诗存》卷上,清道光二十年(1840)刻本。

[45] [清]孙尔准:《泰云堂集·诗集》卷五,清道光年间刻本。

[46] [清]施闰章:《学余堂诗集》卷二十三,《(文渊阁)四库全书本》。

[47] [清]王 豫、阮 亨:《淮海英灵集续集》己集卷二,清道光年间刻本。

[48] [清]方 苞:《望溪先生全集文集》卷七,清咸丰年间桐城戴钧衡味经山馆刻本。

[49] [明]陈仁锡:《潜确居类书》卷十三《区宇八·四夷·东南夷·琉球》,明崇祯五年(1632)长洲陈氏家刻本。

[50] [清]汪懋麟:《百尺梧桐阁集·遗稿》卷六,清康熙五十四年(1715)刻本。

[51] [清]李调元:《南台祖帐图》题诗。

[52] [清]王嗣槐:《桂山堂诗文选》卷八《送汪太史册封琉球序》,清康熙年间青筠阁刻本。

[53] [清]倪 灿:《奉送晦斋年长兄使琉球二首并请教正》之二,严绳孙等撰《严秋水饯别图诸鸿博题咏书画卷》,清宣统元年(1909)刻本。

[54] [清]潘 耒:《遂初堂集·文集》卷九,清康熙四十九年(1710)刻本。

[55] [清]彭启丰:《芝庭诗文稿·诗稿》卷二,清乾隆年间刻本。

[57] [清]铁保辑:《钦定熙朝雅颂集》卷七十九,清嘉庆九年(1804)内府序刻本。

[58][59] 重庆市涪陵县图书馆藏《周煌册封琉球登舟图原卷跋》。

[60] [清]莫瞻菉:《南台祖帐图》题诗。

[61] [清]王 昙:《烟霞万古楼诗选》卷一《西湖祖席奉题赵介山殿撰李墨庄舍人奉使琉球》,清咸丰元年(1851)徐渭仁刻本。

[62] [清]曾 燠:《赏雨茅屋诗集》卷四,清嘉庆二十四(1819)刻增修本。

[64] [清]汤 斌:《汤子遗书》卷三,清同治九年(1870)汤氏祠堂刻《汤文正公全集》本。

[66] [清]姜晨英:《湛园未定稿》卷三,清康熙间二老阁刻本。

[67] 清康熙年间刻本。

[68] [清]李重华:《贞一斋集》卷三《送徐编修澄斋册使琉球》,清乾隆十一年(1746)吴江氏写刻本。

[70] 重庆市涪陵县图书馆藏《周煌册封琉球登舟图原卷跋》。

[71] [清]韩抡衡:《南台祖帐图》题诗,中国历史博物馆藏卷。

[72] [清]杨 昶:《南台祖帐图》题诗。