从《黄帝内经》溯源针刺量效关系

祖志博,李淑彦

(1.河北北方学院中医学院,张家口 075000;2.石家庄市中医院,石家庄 050000)

《黄帝内经》初现针刺量效关系之雏形,其虽未直接提及针刺中“量”的概念,但诸多篇章对针刺细节的论述均体现了“量”的思辨色彩,不仅在针刺深浅、针数与次数等“刺激量”中指出了针刺之量效关系,亦在留针时间、针刺间隔与疗程等方面记载了针刺随时间变化的“累计量”与针刺疗效的关系,并以“得气”来衡量针刺量是否达标。笔者就《黄帝内经》所记载针刺之量效关系进行肤浅论述,现报道如下。

1 针刺有深浅

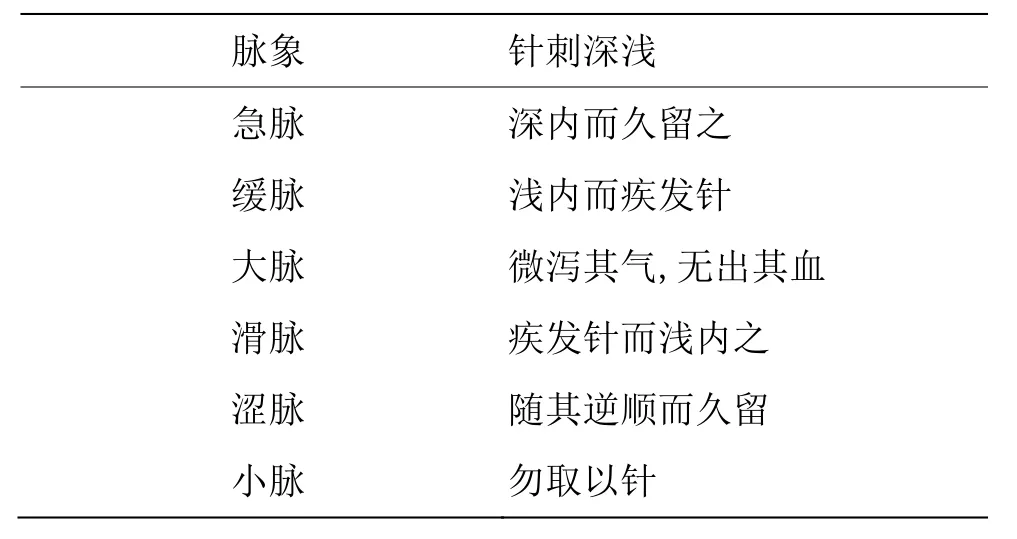

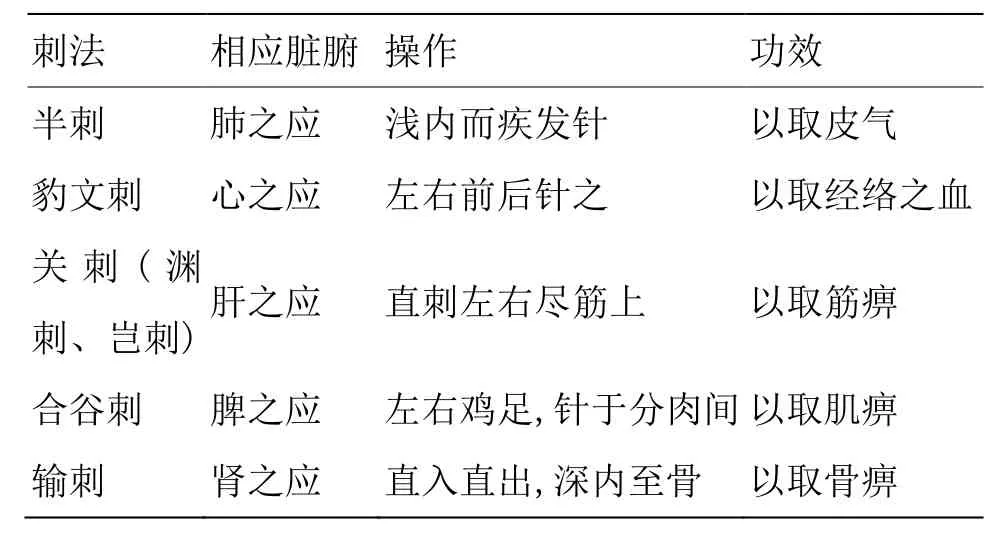

正所谓“病有浮沉,刺有浅深”,针刺深度与疾病取效之间具有“失之毫厘,谬之千里”的关系。据《黄帝内经》多篇记载,病性属阴者、实证、寒证、里证多深刺,病性属阳者、虚证、热证、表证多浅刺,如《灵枢·终始》:“病痛者阴也……深刺之,病在上者阳也……浅刺之。”《灵枢·热病》:“痱之为病也……浮而取之。”痱病居于皮肤浅表,故不可深刺,肌痹病位较深,故应“多发针而深之……”针刺深浅有泾渭分明般的界限,针刺之时必要“各至其理,无过其道”,正所谓“皮肉筋脉,各有所处,病各有所宜”(《灵枢·九针十二原》)。对此,《素问·刺齐论》明确规定了针刺界限,“刺骨者无伤筋,刺筋者无伤肉,刺肉者无伤脉,刺脉者无伤皮”,否则,疾浅针深,则内伤良肉,病深针浅,则病气不泻。针刺深浅作为获得针刺感应的重要环节[1],若不得意而散其学,则或愆其能而犯禁忌。《黄帝内经》中关于针刺深浅的内容非常丰富,《灵枢·四时气》明确强调了春夏宜浅刺,秋冬宜深刺的基本思想;《灵枢·邪气脏腑病形》则单独提出不同脉象与针刺深浅之应(见表 1),以示其要;《灵枢·官针》亦从五脏与五体的内外对应关系出发总结了“凡刺有五,以应五藏”之针法(见表2)。由此可见,古人对针刺深浅之量化思维早已在潜移默化中形成。然而,针刺量化并不等于将针刺简单化,百姓气血各不同形,针刺深浅亦因人制宜。婴儿肌肉脆薄而血少气弱,当“浅刺而疾拔针”,肥壮之人,应“深而留之,多益其数”,消瘦之人,应“浅而疾之”(《灵枢·逆顺肥瘦》)。在此基础之上,《灵枢·根结》提出了要根据患者的社会角色进行灵活治疗,认为“刺布衣者深以留之,刺大人者微以徐之”。显而易见,古代医者临针之际已将针刺深浅量化于患者体质而辨证施治,做到心中有数,深浅有“度”。

表1 《灵枢·邪气脏腑病形》审脉论治简表

表2 《灵枢·官针》之五刺应五脏

2 得气与气至

得气是衡量针刺刺激量的信度标志[2],《素问·宝命全形论》进行了生动的比喻,得气之时如“见其乌乌,见其稷稷,从见其飞,不知其谁”。医者手下会感觉到“针游于巷”(《灵枢·邪气脏腑病形》)般进出自如,气未至时“伏如横弩”,此时应当继续施行手法,“无问其数”(《灵枢·九针十二原》)。若气行迟缓稽留不至,可“因而迎之”(《灵枢·阴阳二十五人》),即在滞留之处针刺以接引其气运达病所。穴位中气血活动的变化至清至静又至为微妙,故得气时要仔细地体察气的往来运行情况,《灵枢·终始》提出运用“三刺法”引导谷气来复而产生针感,“一刺则阳邪出,再刺则阴邪出,三刺则谷气至”,可谓阐释量效关系最直观的术语[3-4]。气应之时“起如发机”,此时应“清静以微”“密意守气”(《灵枢·小针解》)、“慎守勿失”(《素问·针解》)。适时运用补泻手法而不能有毫发之差,如此方可明气之逆顺盛虚而尽知针意。此外,《黄帝内经》多篇文章亦强调气至后适可而止“乃去针也”,《灵枢·终始》:“谷气至则止。”《素问·针解》:“实须其虚者,留针阴气隆至,乃去针也,刺虚须其实者,阳气隆至,针下热,乃去针也。”古代医者严格把握针刺之过与不及,使气“适其至所”(《素问·至真要大论》)力求气调则止,是对针刺刺激量最为精确的界定[5]。

3 因时施量

古人对时间因素和针刺治疗的利害关系认识颇深,正所谓“冰冻三尺非一日之寒”,顽固宿疾也并非一日刺毕而骤愈,针刺“剂量”的累计类似于药物在体内达到一定的血药浓度方能显效,定时定期针刺可维持针刺有效刺激量而巩固针刺疗效[6-7]。《黄帝内经》中诸多篇章对留针时间、针刺间隔与疗程进行了详细论述,说明古代医者已具备“因时施量”的针刺量化思维。

3.1 留针时间

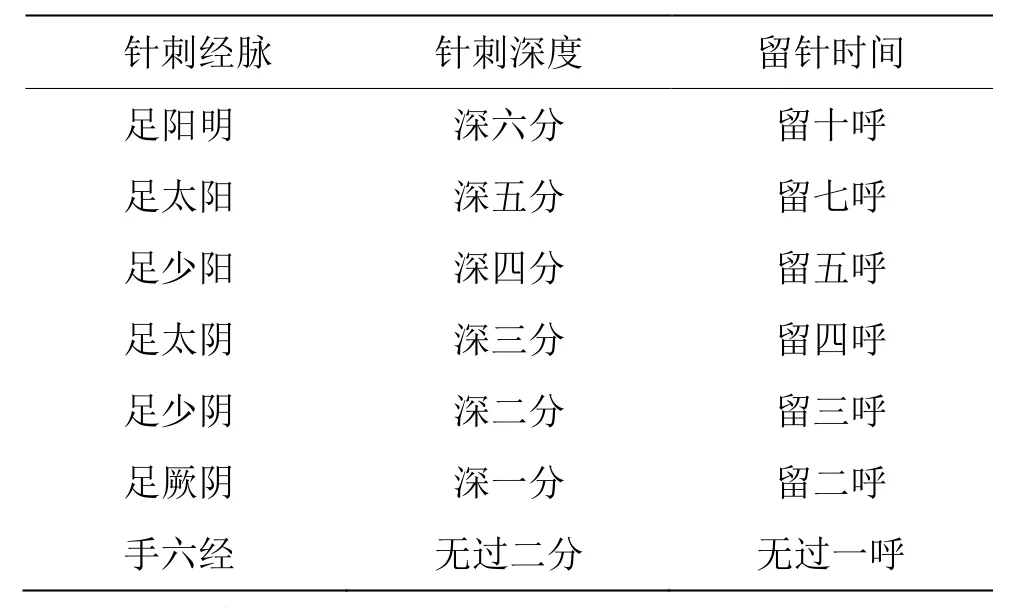

古时针刺“随其经脉长短,以息计之”而推算留针时间,《灵枢·经水》进一步明确了不同经脉的留针标准(见表3)。按常人呼吸16~20次/min计算,古代留针时间皆不足 1 min,而现行临床留针时间大多为30 min,问其究竟,多数医者不知其所以然。《灵枢·五十营》已给出依据,即“呼吸定息,气行六寸……二百七十息,气行十六丈二尺,气行交通于中,一周于身,下水二刻”。古代以“铜壶滴漏”作为计时工具,以 100刻度划分昼夜,故古时的一刻时间相当于现今的 14 min 24 s,经气行一周于身为“下水二刻”。故留针30 min时,恰逢经气运行一周,如此精确的时间量化标准实属罕见。综合《黄帝内经》来看,针刺属阴之脏病、上寒下热、热厥、寒厥、气血不足之虚证等,皆宜久留针,适宜人群为青壮年、肥胖者、身体强健且性格内向者、体力劳动者或秋冬季行针刺者[8]。治疗属阳之腑病、病程短、病情轻、热证、实证等,皆宜短时留针,适宜人群为婴幼儿、身体瘦弱者、生活优越者或春夏季行针刺者。

表3 《灵枢·经水》之针刺深浅与留针时间

3.2 针刺间隔与疗程

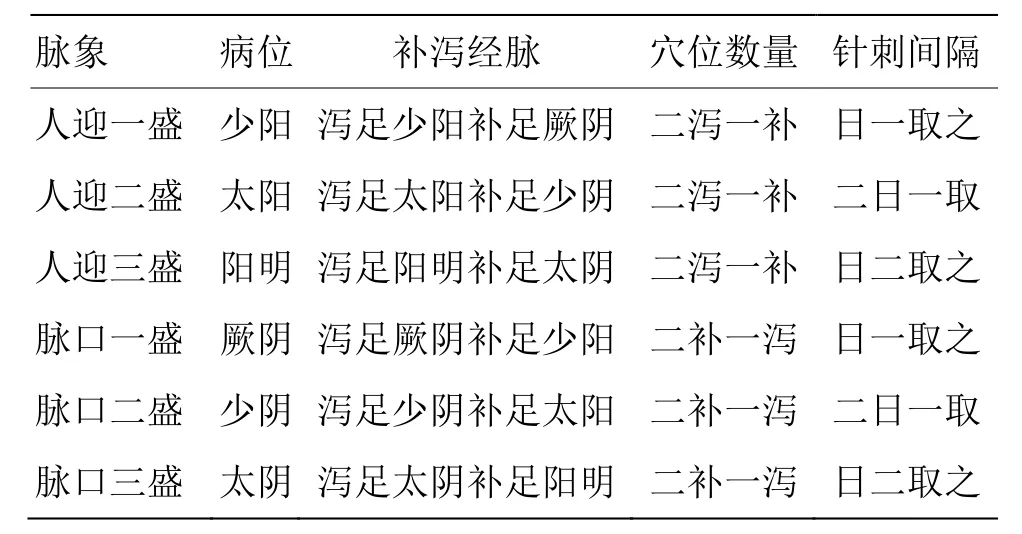

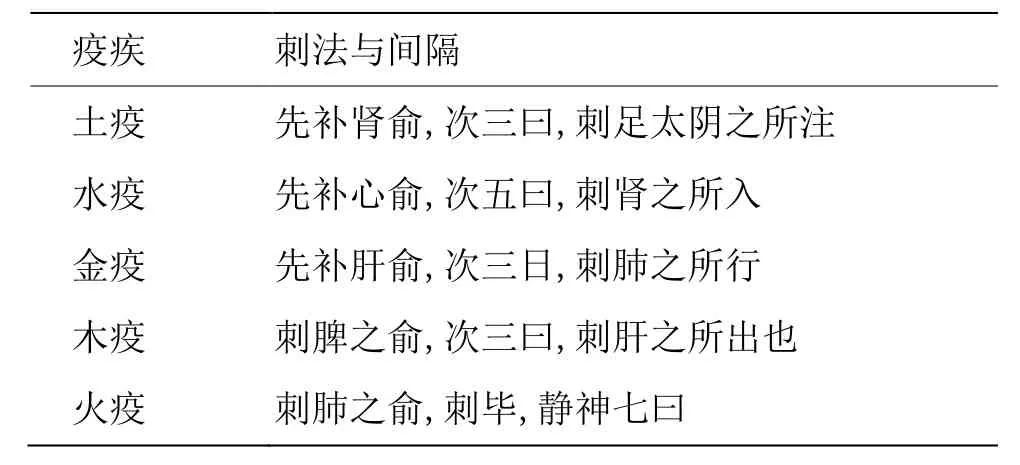

《黄帝内经》对于针刺间隔与疗程的界定已具有相应的量效法度,“间日”“日再”是最常见的针刺间隔的量化描述,如《灵枢·四时气》在治疗水病时提到“来缓则烦悗,来急则安静,间日一刺之”。其中《灵枢·终始》以人体十二经脉为纲纪,通过寸口脉与人迎脉的脉象变化具体规范了针刺间隔(见表 4)。《素问·刺法论》则从疫病预防的角度阐明了针刺间隔与补泻先后(见表5)。除此之外,《黄帝内经》针对疾病疗程的论述同样屡见不鲜。瘰疬初起形小如麦粒者,“一刺知,三刺而已”(《灵枢·寒热》);汗出不止且或寒或热的病症,“三日一刺,百日而已”(《素问·长刺节论》)。疠风病之骨节沉重、须眉脱落时,“凡二百日,须眉生而止针”(《素问·长刺节论》)。邪气侵入五脏之间,辨其所病之脉,“间日一次,一刺不已,五次已”(《素问·缪刺论》)。对于疟疾的治疗,《素问·刺疟》:“先其发时如食顷而刺之,一刺则衰,二刺则知,三刺则已。”另有多篇文章提出根据症状的消失与否“候病既已而止针”。如《灵枢·杂病》提及针刺治疗痿厥时:“痿厥为四末束悗,乃疾解之,日二;不仁者,十日而知,无休,病已止。”《素问·长刺节论》亦有“刺两髂髎季胁肋间,导腹中气热下已”“病起筋炅,病已止”“刺腰髁骨间,刺而多之,尽炅病已”等从症状变化判断疗程的论述。可见,古人已充分认识到针刺治疗时针刺刺激量与累积量的关系。

表4 《灵枢·终始》之针刺间隔

表5 《素问·刺法论》之针刺预防

4 针数次数

《黄帝内经》量学思维之精粹亦见于其对得病日数与用针次数的比例计算,《灵枢·寿夭刚柔》:“病九日者,三刺而已,病一月者,十刺而已。多少远近,以此衰之。”即不论病程时日多少,都可根据一病三日就针刺1次的原则估计祛除病邪最适当的治疗次数。但针刺次数的规范化并非固定化,不同病症用针次数亦有精准的量度区别,又有篇章论述以“刺俞傍五,足阳明及上傍三”(《素问·通评虚实论》)治霍乱;“两泻其血脉”(《灵枢·忧恚无言》)治疗失音证;“针手太阴各五,刺经,太阳五,刺手少阴经络傍者一,足阳明一,上踝五寸,刺三针”(《素问·通评虚实论》)治疗惊痫;以“近者一下,远者三下”(《灵枢·胀论》)之泻法治疗胀病初起。其中“近、远”指病情轻重与病位深浅,“一下、三下”则指针刺次数[9],其量化思维可见一斑。

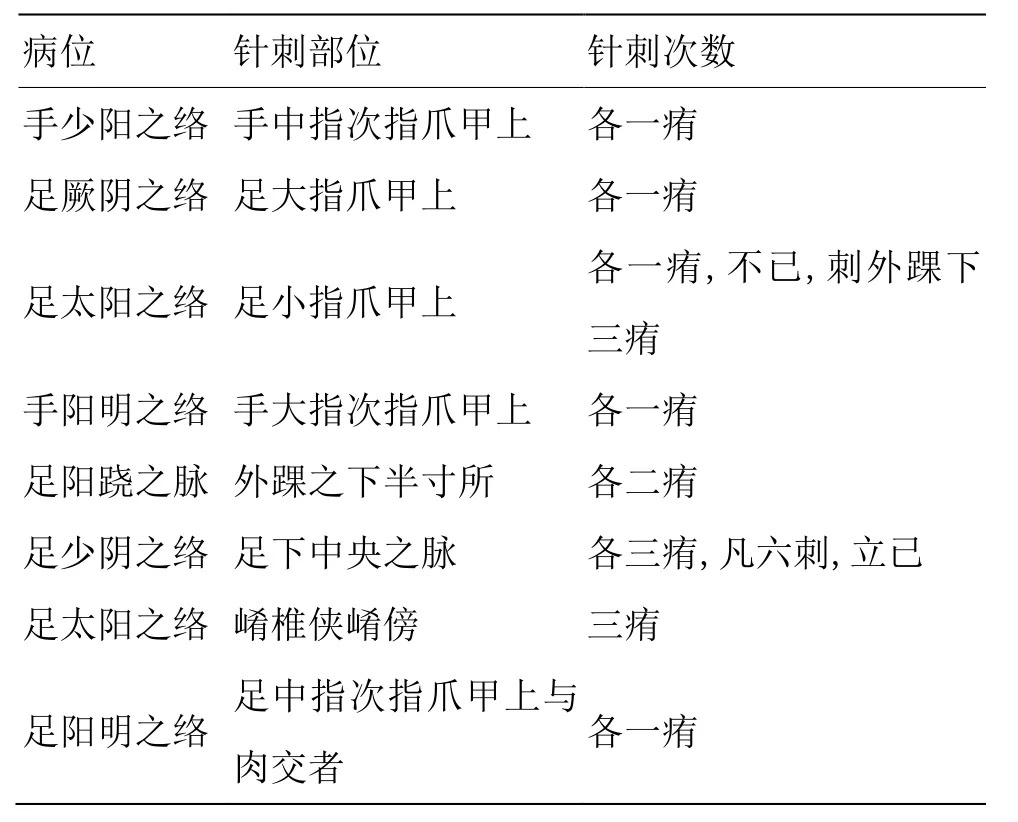

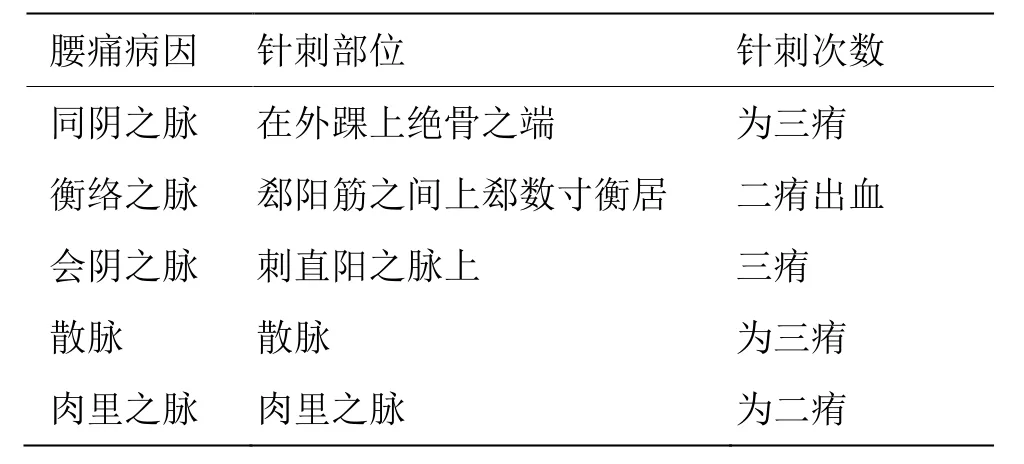

中医量值理论内涵与辨治思维方式体现于方方面面。《素问·缪刺论》与《素问·刺腰痛》对于疾病针刺量的细化描述(见表6、表7),表明古代医者对针刺量学的探讨已经具有相对明确的参考标准,然“法无定体,应变而施”(《素问·至真要大论》),针刺量效的精细巧妙在于其既要达最佳量效又要兼顾避免过与不及。对此,《灵枢·寿夭刚柔》认为病在肌肤浅表时,可“刺之半其日”,即其针刺次数按照一般标准减半,内因所伤病在脏腑深处时应“刺之倍其日”,即针刺的次数按照一般标准加一倍,体现了《黄帝内经》中用针数随“邪正虚实”而针刺有道的思想。《灵枢·上膈》在治疗痈肿时亦提出“还而刺之,毋过三行”,不仅对临床的过度治疗具有警示作用,亦为临床合理针刺提供了安全保障。另有多篇文章记载针刺随气盛衰“以月生死为痏数”(《素问·刺腰痛》),如《素问·缪刺》:“用针者随气盛衰,以为痏数……月生一日一痏,二日二痏,十五日十五痏,十六日十四痏。”由此可见,《黄帝内经》既是后世量效关系的理论基础,又是现代量效关系合理运用的源头[3]。

表6 《素问·缪刺论》针次量化简表

表7 《素问·刺腰痛》析因施治简表

5 针具的选择

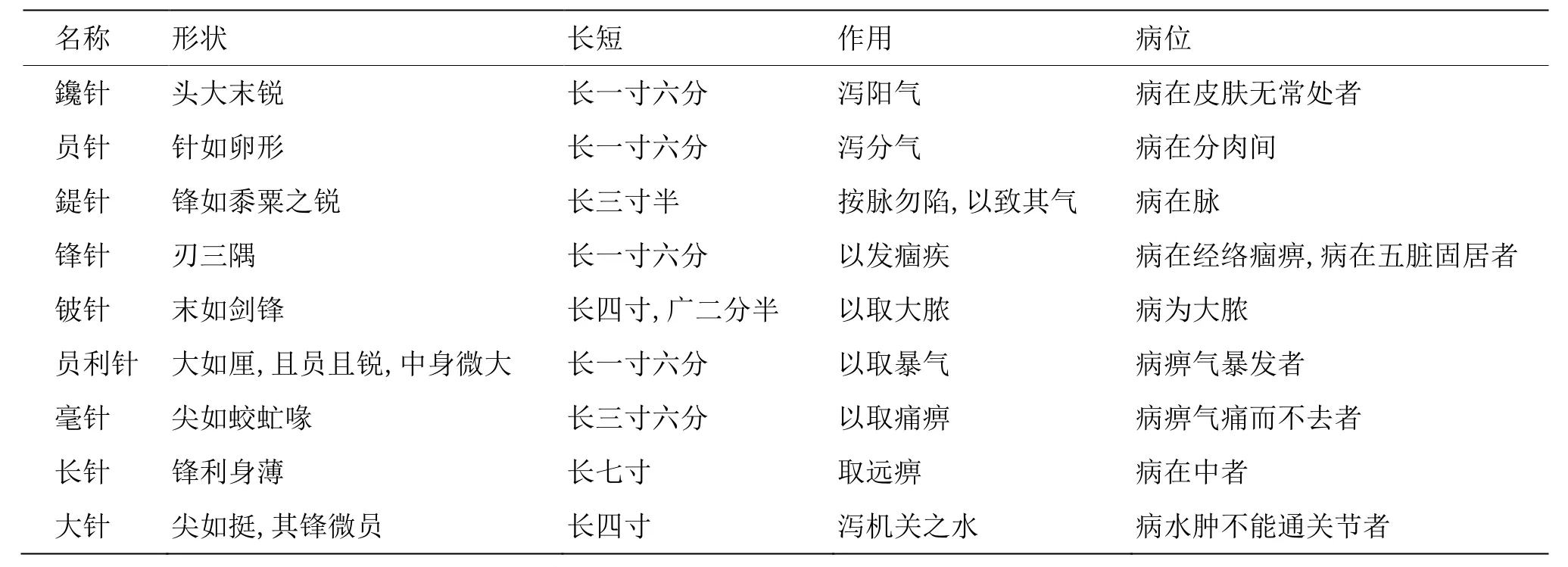

所谓“工欲善其事必先利其器”,针具是针刺过程中的直接媒介,其规格大小与针刺最佳刺激量直接相关[10]。《灵枢·九针十二原》对9种针具的大小长短、性状特征、操作方法及适应病证均做以详细论述(见表8)。九针之功用可分为两类,一类针具本身并不刺入腧穴,刺激量小,仅作按摩之用,即员针与鍉针;一类针具刺入人体,刺激量大,或切痈排脓、放出积液,如铍针与大针,或于人体皮肤、经络、脏腑等不同功能层次祛除病邪,如鑱针、锋针、员利针、毫针、长针。

表8 《灵枢·九针十二原》之针具简表

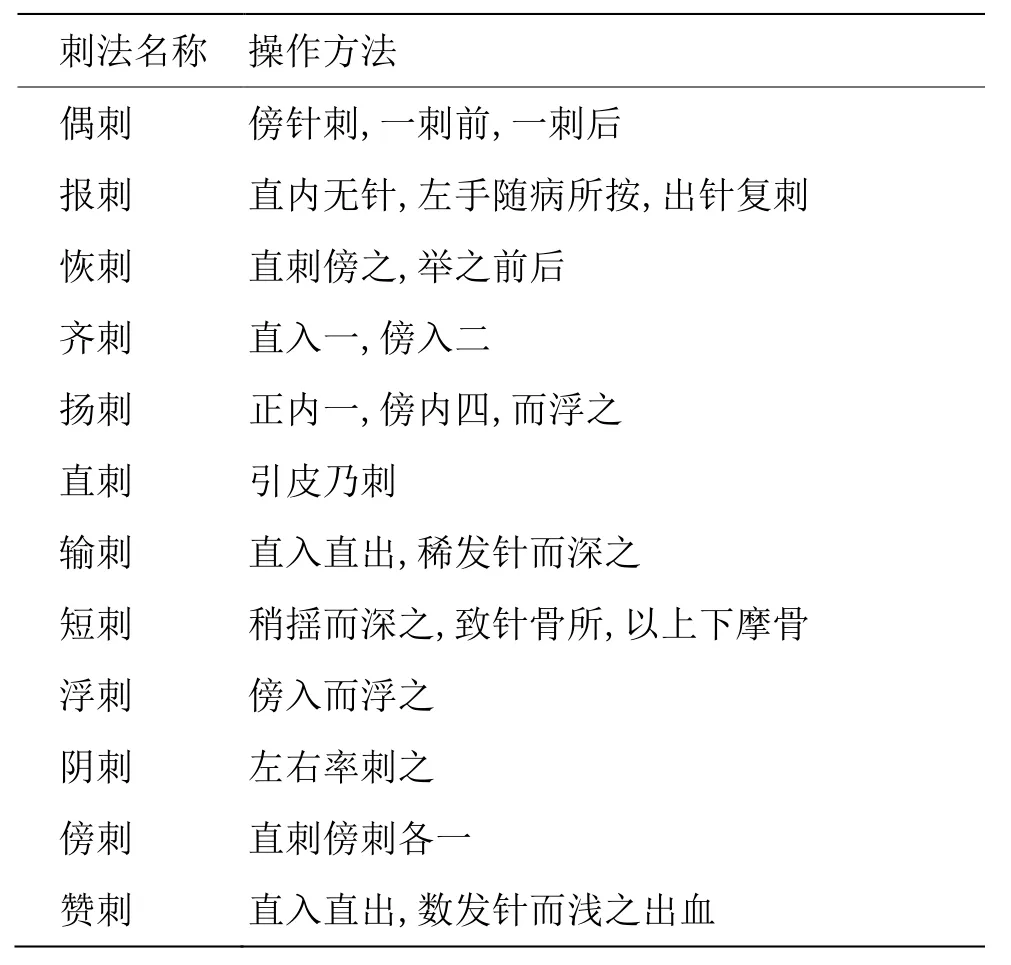

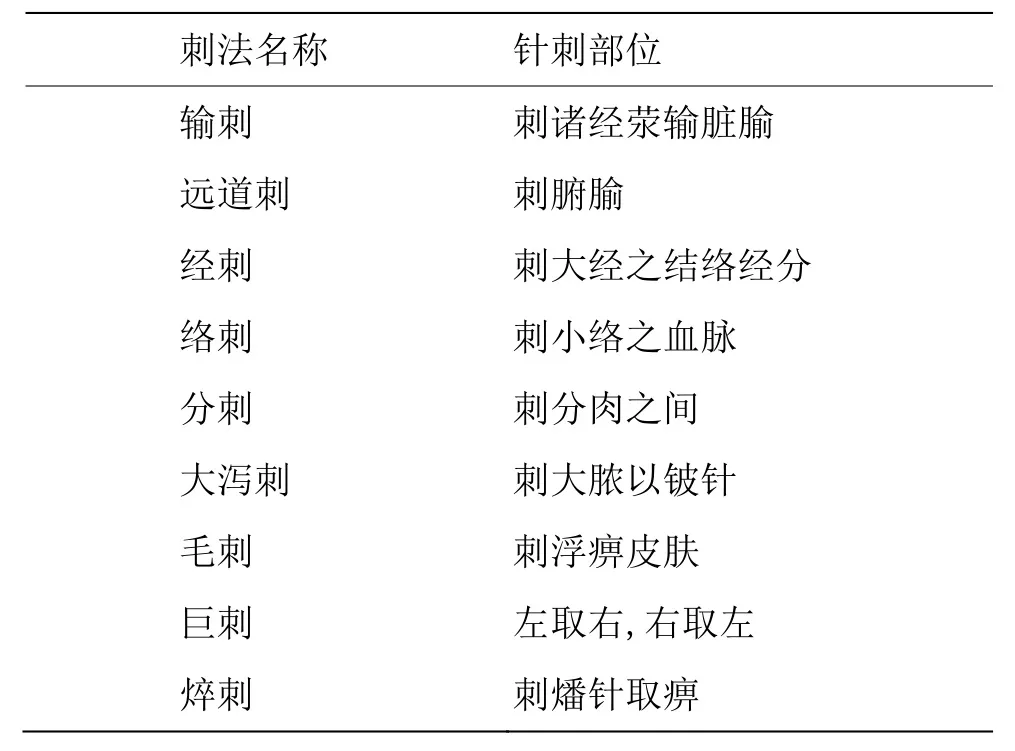

《灵枢·官针》在九针应不同病变的基础之上,结合九针之特点详细描述了适用于十二经不同病证的 12种针法(见表 9)及适应于多种病变的 9种刺法(见表 10)。根据十二刺法的含义及其操作可知,每种刺法均根据病症深浅轻重不同设立不同的配针与行针方法,如偶刺、报刺、扬刺、直刺、浮刺、阴刺、赞刺一般用于部位较浅、病情较轻病症,操作时不施以行针手法,针刺较浅,手法较轻,刺激程度较小;恢刺、齐刺、输刺、短刺、傍刺则以提插捻转或加刺多针的方法用于部位较深、病情较重病症,手法较重,刺激程度较大。

表9 《灵枢·官针》之十二刺法

表10 《灵枢·官针》之九刺应九病

除此之外,《灵枢·官针》之九刺针法,其针刺深浅亦悬殊有别,刺激量小而浮浅的刺法有毛刺、输刺、远道刺、络刺;刺激量大而沉深的刺法有经刺、分刺、大泻刺、巨刺、焠刺。可见,古代医者的针刺量学思维早有萌芽,古代针具针法的应用已极具系统性、理论性与实践性。

6 讨论

综上所述,针刺的量效关系体现在以下几个方面,①针刺深浅,针刺有深浅之分,其效亦有天壤之别,针刺深浅应因人而异、因时而异、因病而异;②得气与气至,得气是发挥针刺疗效的重要前提,气至是针刺量效关系中的重要环节,受当时科技条件的限制,古人对“得气量”的描述较为粗略,临床还需深入挖掘针刺得气与针刺效应的相关规律,使针刺“得气量”有据可循;③针数次数,《黄帝内经》对于针数次数的所述相关篇章较少,制定原则多根据病情的轻重而变化,但也意味着针数次数不同,疗效亦大不相同;④针具的选择,九针之宜,各有所施,医者临针之际必当结合针具的应用范围辨证施治。时间因素与针刺疗效的相关性体现在两个方面,①留针时间,留针时间的长短直接影响针刺疗效,但针刺之时仍需根据经脉接受脏气的远近深浅及其因季节变化产生的气血波动控制在最佳范围;②时间间隔与疗程,疗程与病程密切相关,合理规范针刺时间间隔对针刺疗效的发挥具有巩固与促进作用,应深入挖掘针刺作用的时效性机制,为科学针刺治疗提供可重复的治疗方案与规范的临床指导模式。《黄帝内经》对于针刺量效关系的论述具有较高的学术价值,临床研究须观于窈冥而法于往古,方可用于来今而通于无穷。