河南非遗文旅产品的产业化开发分析

摘 要:调整产业结构,打造河南文化品牌,是传承非遗产业的发展之路,在保持非遗文化传统的多样性、客观性的同时,还要尊重设计的创造性,不断充实多样性的文化内涵,在无形的多元文化交流平台中实现艺术价值,有效“活化”传承。河南省文旅产品设计应立足于非遗文化传统的再创造,服务于现代旅游产业,服务于现代经济文化生活,依托现代技术材料以及现代信息业的发展,为河南非遗文旅创意产业提供新的发展方向。

关键词:河南非遗;文旅产品;产业化

基金项目:本文系2021年度河南省高校人文社会科学研究一般项目 “文旅融合下河南非遗文化产品创新开发设计”(2021-ZDJH-102);2020年度河南省软科学研究项目“黄河流域传统手工艺传承创新与产业化发展研究——以河南为例”(202400410132)研究成果。

2021年2月28日,国家统计局发布了《中华人民共和国2020年国民经济和社会发展统计公报》,初步核算,全年国内生产总值1015986亿元,比上年增长2.3%。第一产业增加值77754亿元,增长3.0%;第二产业增加值384255亿元,增长2.6%;第三产业增加值553977亿元,增长2.1%。根据2020年文化和旅游大数据最新发布,全年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入98514亿元,按可比口径计算,比上年增长2.2%。2020年初受疫情影响,我国文旅产业首当其冲,受到巨大影响,刺激了文旅产业数字化进程迅速加快。河南各地旅游企业、景区积极配合河南省文化和旅游厅,纷纷结合互联网,采取虚拟云游、云直播等多种方式,全方位开展旅游推广活动。2020年7月,河南推出 “大河之旅,老家河南”——河南黄河文化旅游系列主题推广活动,有效整合了河南沿黄河流域文化旅游资源,开发了十大黄河文化旅游线路。

其中,此活动分线路“我是非遗传承人”传统文化传承之旅,以“讲好非遗故事,弘扬黄河文化”为主题,积极推动了黄河流域民间非遗项目的保护与传承。2021年春节,各地纷纷提倡“就地过年”,本地周邊游取代了长途旅游。伴随着河南春晚“网红”唐宫小姐姐的成功“出圈”,“老家河南”这张名片更加响亮。因此,2021年对河南而言,是机遇,也是挑战,旅游市场将大幅升温。河南省文旅产品设计应立足于非遗文化传统造物艺术的再创造,服务于现代旅游产业,服务于现代经济文化生活,依托现代技术材料以及现代信息业的发展,为河南非遗文旅创意产业提供新的发展方向。

一、河南非遗文化产品的开发意义

河南人民在漫长的历史发展过程中铸就了本土化的民俗习惯,进而发展成为一种具有当地特色的、富有民间气息的独特非遗文化。在中国数量庞大的非遗项目中,河南作为中原文化的代表,也呈现出百花齐放的特点。

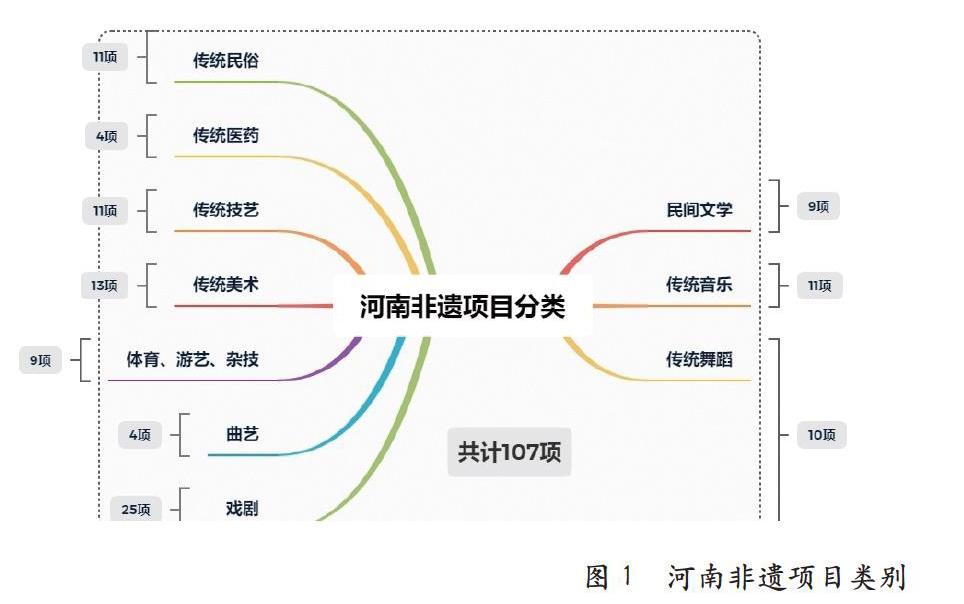

首先,根据对2006年、2008年、2011年和2014年公布的四批次国家级非遗项目名录的统计,河南非遗项目主要涵盖10大类,涉及内容有民间文学、传统音乐、传统舞蹈、戏剧、曲艺、体育、游艺、杂技、传统美术、传统技艺、传统医药、传统民俗等各种类别的项目共计107项,如图1所示。

结合以上数据可以得出,河南省非物质文化遗产资源带有中华民族早期文化特征,门类丰富,研究价值较高。例如河图洛书传说、盘古神话、太昊伏羲祭典等,均保留了河南群体身份的原始思维方式、心理结构。因此,开发河南非遗创意产品对当代中国文化融合与发展具有文化母语的价值。

其次,河南非遗文化属于中原地域文化,内涵丰富,反映了劳动人民对中国传统民间哲学思想审美观念的理解。例如开封朱仙镇木版年画,用色观念以五行相生的中国传统文化为依据,用色总数多达100多种,色彩艳丽,审美价值较高。又如作为河南首批非物质文化遗产的汴绣,针法严谨细腻、立体感较强,还有洛阳画塑、安阳彩画、陕县剪纸、清丰麦秸画、淮阳泥狗狗、桐柏皮影等,因其具有极高的观赏价值均产生了很好的经济效益。

2020年河南省春节晚会上的《唐宫夜宴》节目“爆红出圈”后,“网红”唐宫小姐姐们在元宵节奇妙夜中穿越时空,打卡河南名胜,使中原传统文化与大众跨时空奇妙邂逅,新奇有趣。网友和观众们随着唐宫小姐姐的步伐,沉浸式体验着华夏文化的大气磅礴,不知不觉地游览了河南众多知名历史文物建筑,传统与现代科技完美融合,让中国人找到了中华民族的根。因此,如何巧妙地在厚重的河南历史文化中充分挖掘文化创意,打造接地气、时代化的文创产品,让中原文化重新绽放新生命,是极具意义的。

目前河南文化旅游渐成气候,只有提升旅游活动的文化价值,再现中原传统文化的特色,才能进一步提升河南省旅游产品的格调和品位,才能打造对中外游客具有强大文化吸引力的旅游品牌文化产品。旅游文化产品设计开发如火如荼,非遗文旅产品的创意产业开发促进了旅游经济的发展,非遗艺术在旅游文化产品开发设计中的应用前景一片光明。

二、河南非遗文化产品的开发现状

通过对河南地域非遗文化产品设计创新的调研发现,河南旅游文化底蕴深厚,但是旅游产品设计却与文化设计相去甚远。虽然旅游资源丰富多样,但是却没有一个鲜明的区域形象,缺乏足够的吸引力。河南境内旅游产品设计生搬硬套,缺乏文化内涵和时尚性,产品表现为结构单一、杂而不精,配套设施也不够合理,产品升级速度跟不上整体行业发展,缺乏购买吸引力。

旅游产品缺乏品牌引导,景区内旅游产品市场鱼龙混杂,一些产品全国景点到处都能够见到,而独居河南特色的产品开发却比较落后。比如洛阳旅游,洛阳作为十三朝古都,宫灯制作相当出名,但是洛阳的一些著名景点,却很难发现宫灯的影子,所以,这些富含传统元素又切合旅游景点特色的旅游产品设计需要加强。同时,这也说明了河南文旅创意产品营销模式单一,缺乏地方特色和品牌价值,地方特色旅游文化产品的影响力和吸引力较弱的现实情况。

三、河南非遗文化产品的产业化开发方向

(一)打造区域精品文化长廊

“礼尚往来”作为中国人多年来所形成的社会习惯,在旅途中表现得更为突出,绝大多数人习惯于在旅游途中购买具有当地特色的旅游文化产品赠送亲朋好友,这种消费行为极大地刺激了旅游文化产品行业的发展。因此,打造河南省内区域精品文化长廊,展示文旅创意产品,能够为旅游文化产品的设计开发提供良好的资源和契机。

按照区位、景脉、文脉、人脉和旅游类型来划分,河南旅游可分为四大板块。其中都市旅游板块是以中心城市郑州为主体,以古都开封、洛阳为两翼,构建郑汴洛都市旅游。其主旨是打造黄河流域文化产业带,陈列黄河流域非遗文创产品设计,形成独特的黄河文化观光长廊,推动河南创意文化产业的发展。具体策略为在郑州、洛阳、开封作为非遗文化产品市场开发的前期进行产业布局,用非遗文创产品嫁接旅游资源,开发黄河生态游、世界文化遗产游、历史古都游、中原文化游的文创与旅游业结合的产业带,利用中原文化的地理优势融合自然生态优势打造中原文化长廊和精品旅游带,使之成为河南文化产业的精品内容,进一步擦亮河南文旅强省的“名片”。

(二)建立民间艺术创意研究组织

充分做好调查研究,合理建立民协组织。由政府组织专家、学者对河南非遗产品进行普及,并深入民间,进行抢救性质的普查与搜集和编纂工作,整理出相应的图片文字,建立资源数据库。联合高校艺术类专业教师和学生共同完成河南文创产品的研究与设计工作,通过高校与社会公益性质的文化交流与传播,在保持河南非遗原有民间艺术文化的基础上,为非遗传承提供新的文化环境,赋予新的文化内涵。最终可将研究出的产品在区域内博物馆进行销售,推动文化传承工程的建设。

(三)调整产业结构,打造文化品牌

河南非遗产业在提高文化内涵的同时,还需要打造魅力非遗品牌。提高非遗产品的经营档次。例如河南开封朱仙镇木版年画拥有悠久的历史和深厚的文化底蕴,因此,可以使朱仙镇木版年画走出传统家庭作坊式作业,进入规范化发展。同时,还要注意塑造文旅创意产品形象,打造文化精品,杜绝生产过剩、管理滞后的情况。又如河南洛阳著名的唐三彩,本为河南工艺品的骄傲,但作为文化旅游产品的流通在内容与形式上还需要进行创意改进。比如将唐三彩的制作工艺或外部形象进行提炼,并与日常功能性产品进行融合,秉持便于携带且具备审美特性的同时完成再设计,使其更利于非遗文化的传达。

(四)河南文旅产品的标识性发展

旅游产品的特征化发展是形式上的创新,问题的关键是如何形成具有市场扩张力与市场可容性的标识性新产品,如何通过在原有非遗产品的基础上探究传统工艺技术,取其精华融合现代产品设计进行重新设计、规划、组合。河南省旅游文化产品的创新,就是要利用其各种资源优势,将动态的旅游活动与静态的文化相结合,将生态旅游与静态文化相结合,形成特征明显的旅游产品,打造出具有标识性质的、深刻文化内涵的和具有河南区域特色的文化旅游产品。

一般来说,旅游产品创新设计的方法有两种:一种是推出某项专题旅游产品,就是抽取现有的旅游项目或旅游景点中共有的美学风格或相似的性质,组合在一起的方法;另一种是形成具有多元化适应性的专项旅游产品,即将特色反差较大的一些旅游项目或旅游景点组合在一起的方法。针对河南旅游产品开发来说,要具有明显的地域性,例如洛阳有牡丹、洛绣,开封有菊花、汴绣,为了两个地域文化有所区分,在技艺、题材、风格方面进行创意设计时就要有所差异,不要让购买者无法区分,产生视觉疲劳。

旅游文化产品设计为传统非遗艺术的再生、再现提供了一个良好的平台,旅游部门可以将优美的非遗文化传说传达给游客。对非遗艺术的参观学习可以归属于区域性旅游文化,然而非遗文化体系中的风情文化类别,例如戏曲、文学资源,其表达形式注重觀者的现场体验或阅读感受,是一种不可复制的非遗资源,不利于参观学习。面对丰富多元的非遗文化,通常会遗憾不能带走,所以非遗艺术在旅游产品设计开发中的应用大多是用一些视觉化的艺术文化符号呈献给游客。因此,可以采用提炼概括、变异修饰、打散重构、承色异彩等手法,固化某些文化符号特征,使文化风情有产品载体的有形化支撑。河南非遗艺术是需要游客仔细品味和体验的,这些创新的艺术元素能够打通游客与传统技艺之间的共鸣,让游客触景生情,最终达到情景交融的境界,形成一种旅游体验的氛围。

(五)依托融媒体激活非遗文创产品影响力

现如今,信息化的社交平台,大大提升了信息传播的交流热度,形成了多个无形的社交聚合群体;互联网加速了人们多渠道获取信息的方式,营造出了生机盎然的多元文化交流景象。非遗文创产品迫切需要与互联网媒体融合发展,微博、贴吧、快手、微信短视频和抖音小视频APP等平台均可扩大外界对非物质文化遗产的认知与参与,并高效推动文创产品的文化传播。

2019年抖音率先推出“寻找非遗合伙人”活动,百万粉丝助力非遗传承。通过流量的加强扶持,在全国范围内招募非遗合伙人,用小视频推送带动非遗手艺人的宣传,带动非遗产品的直播销售,帮助非遗传承人提升现代化信息传播能力,利用抖音平台实现百万收入或是拥有百万粉丝,推动了全社会的参与非遗传播。通过全力打造非遗开放平台及开展城市合作等方式助力非遗文化传播,抖音让非遗跨界走进媒体生活,是全新的由互联网高效推动的途径。网络“直播带货”线上销售满足了年轻一代人的消费心理,提升了非遗文创产品的销量,不仅突破了地域限制,还增强了非遗文化自信,推动了非遗文化的市场消费。

科技赋能,数字媒体的实时互动,更加有利于非遗文化的提升。非遗文创产品的商业化,在无形的多元文化交流平台中实现了艺术价值,有效“活化”了传承。

四、结语

本文依托河南非遗文化,深入开发河南旅游市场,力图为文旅融合的创意设计品牌提供思路。通过设计开发具有河南特色的文旅融合产品,有助于提升地域文化形象,也有助于省外和国外游客对于中原文化的了解和认知,对扩大景区的影响力有着显著的作用,从而创造出更多的旅游产业价值。将文化创意产业中的文化服务、非遗产品、知识产权三种属性与旅游产业创意产品设计进行融合,通过新兴文化信息产业的传播,例如信息媒体的多元化宣传,能够对河南文旅产品的开发和推广产生强大的促进作用。调整产业结构,打造河南文化品牌,是传承非遗产业的发展之路。在保持非遗文化传统的多样性、客观性的同时,还要尊重设计的创造性,不断充实多样性的文化内涵,让河南一部分文化遗产可以再发展,一部分以活态文化的形式被保护起来。

参考文献:

[1]王家飞.基于跨界打造非遗文化创意产品的设计研究[J].包装工程,2019(22):253-259.

[2]范周.文旅融合的理论与实践 [J].人民论坛(学术前沿),2019(11):43-49.

[3]刘洁.河南皮影戏的发展、现状和保护[J].青年文学家,2015(20):145,147.

[4]唐颖琼.浅析河南皮影艺术的造型与审美[J].艺术科技, 2013(5):31.

[5]刘晖.民族旅游开发与非物质文化遗产的保护和传承:以青海互助土族自治县小庄村为例[J].中南民族大学学报,2013(4):50-53.

作者简介:刘一,硕士,河南建筑职业技术学院讲师。研究方向:艺术设计与教育教学。