马驮沙与东兴成陆初考

乔桂银

(南通职业大学 通商研究所,江苏 南通 226007)

马驮沙,靖江古称,根据赤乌碑的记载,可推测成陆于公元200年前后。宋朝名阴沙,明朝叫做马驮东沙、马驮西沙。东兴镇位于靖江西南侧,关于东兴成陆时间,目前掌握的历史资料甚少,过去通常认为是在清嘉庆时期成陆。但笔者根据相关资料推算,现东兴镇部分区域在古代或位于马驮沙地域,至少可靠的资料显示,明朝时期东兴的北部地区已经成陆。

1 从江心洲形成规律探讨马驮沙成陆过程

明嘉靖三年(公元1524年),靖江知县易干在西沙焦山港江边发现一断碑,碑身文字记载:“此沙为吴大帝牧马大沙,隔江一洲为牧马小沙”,加之靖江民间传有“赤乌年间吴王孙权之兵在此牧马”之说,有人据此将马驮沙成陆时间推移至三国时期。学界对此或存疑,笔者认为,要揭示马驮沙的真正成陆时间,还须借助现代地质学研究成果。本文拟对相关地质文献进行研究,探究长江下游江心洲的地质构造基础、变化规律及其与马驮沙成陆时间节点的吻合度,推测马驮沙成陆时间。

1.1 江心洲形成主要源自地质构造的相对凹陷

长江三角洲区域基本属于扬子准地台地质范畴①扬子准地台,是和华北地台相对应的中国南方前寒武纪克拉通。扬子地台因长江干流(又称扬子江)纵贯全区而得名,其在晋宁运动形成基底。扬子地台范围包括川、黔、滇、鄂、湘等省的大部分地区,陕南和桂北地区,以及长江下游的皖、苏两省部分地区。地台的边缘有一些山脉环绕。。在扬子准地台内部,由于后期的地质断裂和差异运动,进一步分异成若干次级构造单元,沿江隆起和凹陷交替出现。在隆起地区,地面多岩石山丘,河身一般较窄,而在凹陷地区则堆积有较厚的第四纪松散沉积物②第四纪,新生代的第三个纪,即新生代的最后一个纪,地质年代分期的最后一个纪。约开始于160万年前,直到今天。在这个时期里,曾发生多次冰川作用,地壳与动植物等已经具有现代的样子,初期开始出现人类祖先(如北京猿人、尼安德特人)。,有利于河道的摆动展宽,这种由地质因素造成的宽窄相间的河道外形,成为分汊型河流形成的基础。凡是构造上属于相对凹陷的地带,容易形成江心洲,而在相对隆起地段,多形成单一河槽,长江中下游分汊河段都位于地质构造上的凹陷地段[1]。

马驮沙区域位于长江下游江面河口开阔的江阴段,处于地质构造的相对凹陷地带,是长期在科里奥利力作用下形成的江心洲。

1.2 马驮沙并岸主要由于科里奥利力作用

历史上镇江、扬州以下水流多汊,泥沙堆积作用显著,拦门沙由西向东展布③拦门沙,当河流来沙不能全部输送至深海,则在河口地区发生沉积,一般都存在着突出于上下游河段河底连线之上的成型堆积体,其中淤积部位处于河口段与口外滨海段的交接地区,亦即口门附近,称之为拦门沙。,主泓(主航道)游移多变。由于拦门沙的分隔,长江分为南北两汊,又由于科里奥利力的影响④科里奥利力,即科氏力,亦称哥里奥利力或地转偏向力,是对旋转体系中进行直线运动的质点由于惯性相对于旋转体系产生的直线运动的偏移的一种描述。科里奥利力来自于物体运动所具有的惯性。,主水流多向右偏,南汊因侵蚀增宽,水势较大,北股汊流逐渐淤浅束狭,最终导致河口沙洲并入北岸[2]。

中国工程院院士陈吉余认为,两千年前长江口北岸的岸线约在白蒲到小洋口一线。长江逸流多,沙量亦较丰富。河口地区有边滩发育,同时也有沙岛形成。早在汉代,河口段即有东布洲、南布洲的记载。有些沙岛形成以后,又因动力条件变化坍入江中,或者并入江岸。其中,马驮沙并岸则发生在16世纪。曹光杰等研究则表明,江阴河段受海潮影响较强烈,随着长江泥沙的不断下泄堆积,河口沙洲相继形成,江阴对岸的靖江,在公元238—250年即为江中沙洲,分为东西两沙,名为马驮沙,到宋时马驮沙东西沙不断扩大,至15世纪孤山连洲,16世纪马驮沙以北江槽与北岸泰兴、如皋连成一片[3]。根据陈吉余、曹光杰等的研究,马驮沙的形成大致在三国时期,由于科里奥利力的作用,马驮沙北江槽逐渐淤塞,16世纪马驮沙北大江逐步并岸。

1.3 赤乌碑并非马驮沙早期成陆的孤证

首先,从前述文献考证可以看出,赤乌碑记载的马驮沙成陆时间与长江沙洲(江心洲)成陆的时间节点基本符合。大约4000年前,长江出海口大致在南京、镇江、扬州一带,由于江面变宽,受海水顶托作用,长江带来的大量泥沙在此沉积下来,并受地壳运动、科里奥利力作用影响,出海口逐渐往南迁移。约公元前2000年在现如东区域形成扶海洲,公元1世纪陆续形成马驮沙、瓜州、胡逗洲。

其次,东晋暨阳碑亦是佐证。清乾隆年间在今靖江生祠堂附近发现郭璞暨阳碑,下有古墓[4]。(靖江县志稿·卷十六·摭余)⑤文中关于暨阳碑、明靖泰土地纷争、清朱家拭等相关古文献皆转引自高峰著《望岳-历史深处的生祠》,古吴轩出版社,2005年9月第1版。南宋地理学家王象之说,“今父老云:申港八里许有郭璞母墓”(舆地纪胜·卷九·江阴军·古迹)。相传郭璞乃西晋建平太守郭瑗之子,曾因战乱避居暨阳(今江阴),东晋永昌元年(322年)郭家迭遭不幸,其母兄相继去世,所葬墓地距海边不足百步,数年后,郭母墓地之北,沙洲涨起。三国(220—280年)是上承东汉下启西晋的一段历史时期,郭璞暨阳碑虽未发掘出土,但其历史记载的时间节点亦可作马驮沙早期成陆的佐证参考。

再次,针对赤乌碑碑文的辨析,有学者认为赤乌碑“孙权士兵牧马”之说不可信,其主要理由是碑文年代与语言风格不符,且“吴大帝”的称谓似有疑问。据史料记载,孙权生于182年,建安五年(200年)孙策遇刺身亡,孙权继之掌事;黄龙元年(229年),在武昌正式称帝,国号吴,不久后迁都建业;公元252年病逝,死后谥号大皇帝。纵览史料,此区域除孙权外,再无第二人适于“吴大帝”之称。关于语言表达方式的疑问,在于碑文“此沙为吴大帝牧马大沙,隔江一洲为牧马小沙”中的“为”字不符合三国时期的语言表达形式。对此有学者辩称,东汉末年文赋辞章华丽,文言与口头语有脱节现象,且断碑之文并无严格规定,难断表达风格与碑文年代符合与否。关于“孙权士兵牧马”疑问,笔者认为,明朝以前马驮沙区域江面宽达10 km左右[5],主航道在北侧,马驮沙南侧水流小、流速慢,比较容易形成沙洲,或许距离南岸较近,孙权士兵涉水或船渡牧马的可能性也是存在的。

根据江心洲地质构造变化规律,结合东晋暨阳碑等史料,推测赤乌碑所载马驮沙成陆时间节点为三国时期的论断基本可信。

2 明、清时期涨沙形成靖江地域基本格局

在靖江区域,六次大的涨沙形成了目前的水文地理状况,也对靖江区域的人文历史产生了重要影响。传统观念上,普通群众基本上认为界河是马驮沙与北岸泰兴如皋的分界线,横港是老岸与沙上的分界线。应该说,这种观点基本成立,但并不十分准确。历史上的马驮沙涨沙有许多次,较大的涨沙有六次,而明、清时期涨沙形成目前靖江地域的基本格局。

2.1 六次涨沙基本奠定靖江老岸、沙上、孤北的地理结构

第一次涨沙发生在公元前200年左右。据《广陵志》记载,今靖江季市镇一带于西汉时期(公元前206—公元25年)成陆。当时,长江靖江段孤山以北水面暗沙突起,沙团出水后逐年扩大,面积约20 km2余,是靖江成陆最早的地域。

第二次涨沙发生在三国时期。三国吴赤乌元年(238年)前,由于海潮逆江,泥沙沿孤山之麓积聚,长江靖江段同时涨出两个沙洲,即牧马小沙、牧马大沙。

第三次涨沙发生在明朝弘治年间。弘治元年(1488年),马驮沙向北拓境约4 km左右,原处于大江中的孤山南向登陆。西北方向,沙涨向外延伸达10 km余,使靖江西北部的隐山团、太平团、丁墅团及中部的元山团等面积扩大三分之一。在孤山以东也延涨10 km余,使元山团和永庆团连成一片。

第四次涨沙发生在明朝嘉靖年间。明嘉靖二十八年(1549年),南江涨沙将原来牧马小沙与牧马大沙之间的夹江涨塞,并在两沙外涨有10个沙滩。

第五次涨沙发生在明天启年间。明天启元年,长江主航道开始南移,北大江自西向东渐渐淤塞,涨连泰兴如皋。至此,靖江老岸、沙上、孤北洼地基本形成。

第六次涨沙发生在清代。乾隆四十六年(1781年),靖江东部坍地纵深5 km左右,新港以南江面的原永乐、崇明两镇全部坍没,斜桥的龙潭港也大部坍没,原两沙间相连部分亦有部分坍入江中。嘉庆四年(1799年),县境之西部刘闻段有沙突起江心,形似磨盘,其由若干沙墩逐步扩大而成,现今新桥镇盘头街的一墩子、孝化村的二墩子、文东村的三墩子、太东村的四墩子、红光村的五墩子即在此时形成。嘉庆十八年靖江发生大面积坍江,原牧马小沙及夹江成陆区域全部坍入江中,江岸坍陷距城墙根仅43丈。道光十四年(1834年),靖江西部刘闻段磨盘沙再次陡涨,数月之中,从西部泰兴县蜘蛛港陆续涨过县城连老岸而东,直涨至如皋南江口。沙上地区猛增滩涂25万余亩。至此,靖江地域基本定形[6]。

从六次涨沙可以看出,靖江老岸、沙上、孤北洼地三块成陆主要在明天启年间,新桥地区的涨陆主要在清朝,而马驮沙的西部和西南部、西小沙由于西面来水的变化涨涨塌塌,较不稳定。

2.2 历史上界河从北大江向东南、南边发生过推移

从上述六次涨沙可以发现,靖江最早成陆的是季市地区,长江主航道南移、马驮沙北部并岸发生在明朝。界河本来应成为靖江与泰兴、如皋的分界线,但实际远非如此。明朝末年北大江连年涨滩,新增土地甚多,亦不在赋税之内,靖江百姓与泰兴如皋百姓竞相争夺,引发械斗,死伤不断。崇祯四年、崇祯六年、崇祯九年的知县叶良渐、唐尧俞、陈函辉分别与泰兴知县勘定边界,让出土地若干,解决两县纷争(续修四库全书·492册,四库禁毁丛刊·39册,计六奇·明季南略·卷五·南都甲乙记·续)。可以说,目前的界河实际上已经从北大江向东南、南边进行了推移,但这个旧址还能大致反映那个年代北大江的基本方位。

2.3 横港并非完全的老岸与沙上的分界线

明代的两次涨沙基本奠定了靖江老岸、沙上、孤北三块成陆的地理结构,但是区域内经多次涨沙,实际老岸与沙上的分界并不明显。由于横港以北的百姓一般使用吴语方言,而横港以南为沙上方言,久而久之,民众习惯将横港作为老岸与沙上的分界线。据新版《靖江市水利志》载,“横港既是老岸地区和沿江圩区高低分开工程,又是县内东西水上运输的唯一通道”,“横港成于何年,无考”[7]。所谓沙上的概念,过去一般认为成陆历史较短,实际情况并非完全如此。“沙上”概念是相对的,相对于江北泰兴而言,马驮沙是沙上,相对靖江城、马桥、生祠而言,东兴、新桥就是沙上,而水利志中关于横港的叙述,涉及的是工程学、运输方面的概念,并不涉及人文地理方面的含义。横港开挖年代待考,也可表明横港以南区域成陆历史与横港以北区域并不一定差距久远。马驮沙涨塌反复,其历史上的边界有待进一步考证,所以把横港作为靖江老岸与沙上成陆的分界线并不十分准确。

3 东兴部分地域在明朝已经成陆

关于东兴成陆历史的研究,成果不多,且一手资料甚少,目前只能从相关资料中考证,根据众多蛛丝马迹,逐步探寻东兴成陆的历史真相。

3.1 谭其骧、陈吉余的学术成果可作研究参考

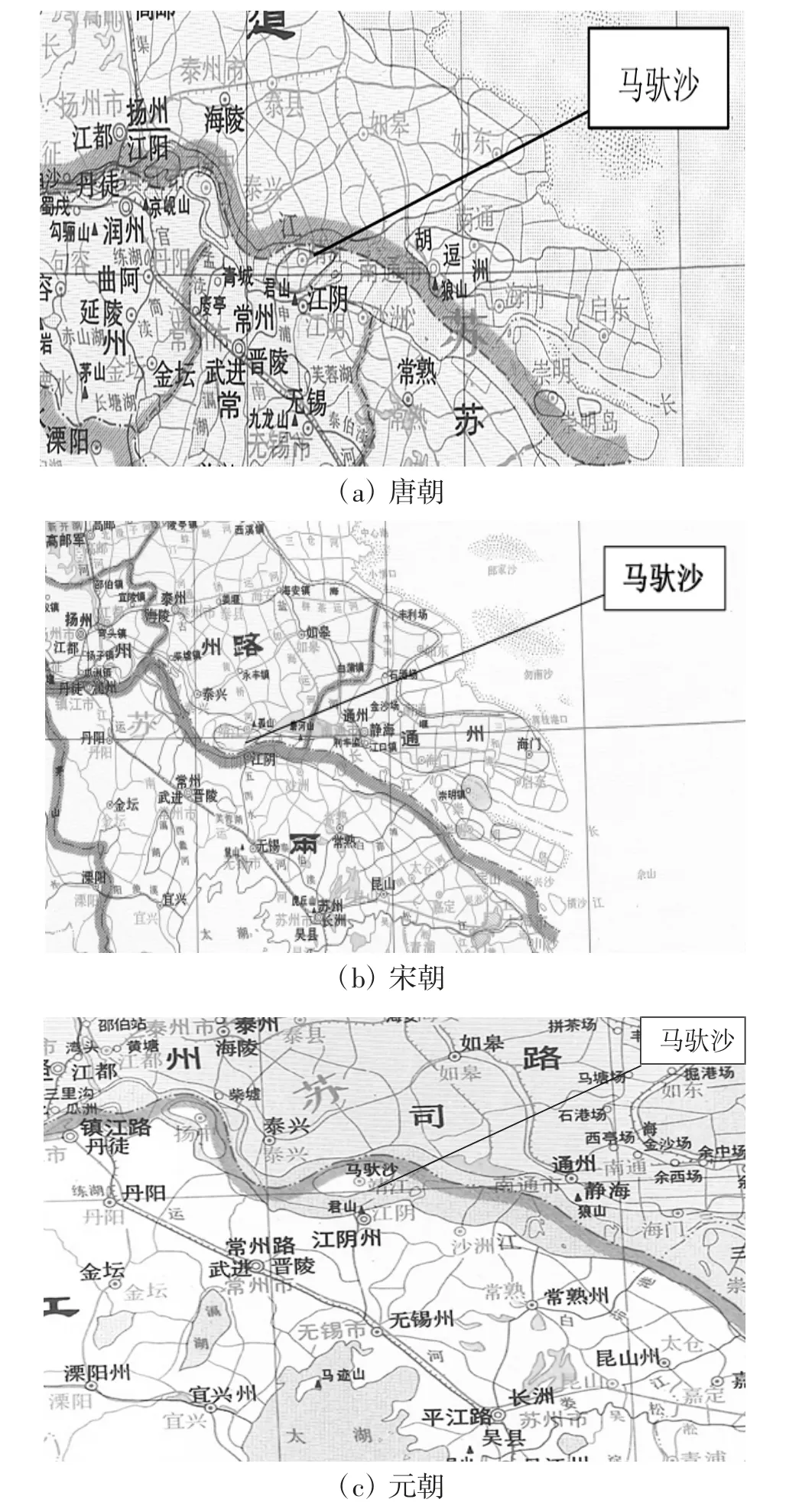

关于马驮沙成陆历史,除从赤乌碑记载推断外,还可从谭其骧、陈吉余的研究成果中找寻依据。20世纪50年代,复旦大学历史地理研究所所长谭其骧教授受中国科学院委托带领全国100多位专家绘制中国历史地图集。1987出版的《中国历史地图集》[8]显示,马驮沙始见于唐朝地图。从图1的唐宋明三幅截图可以看出,明代以前,马驮沙的北大江比较宽,明及以后长江改道,北大江束窄并淤塞并岸。从中国工程院院士陈吉余所绘长江下游航道及沙洲成陆示意图(见图2)可以看出,最早的沙洲或许距离南岸较近,马驮沙的南岸有江堤,北侧江边用虚线标出,说明滩涨滩塌时常发生。

图1 《中国历史地图集》不同时期有关马驮沙的截图

图2 陈吉余关于长江下游2 000年来沙洲及航道示意图

3.2 王叔杲的描述可作重要史证

首先,明王叔杲的《靖江志序》中,关于马驮沙区域描绘包括现东兴的部分地域。马驮沙区域面积的大小与东兴成陆关系密切。关于马驮沙区域幅员,早期的历史资料记载不多,明朝时期才有相关的历史记载。据嘉靖江阴志记载,“京师成化七年割马驮沙五十五里置靖江县”,此“五十五里”是马驮沙的部分还是马驮西沙的全部,有待考证。明嘉靖年间朱德之修《靖江志》,王叔杲在其序中指出,“环靖皆江也自岷山东注界地纪为工夹淮扬毘陵间有洲隆起名马驮沙横可百里纵三之一。”王叔杲嘉靖四年任靖江县知事,本身爱好山经地志,其对马驮沙境域的描绘应基本可信。“东西百里,南北三分之一(即三十余里,笔者注)”显然已包括现东兴部分地域。

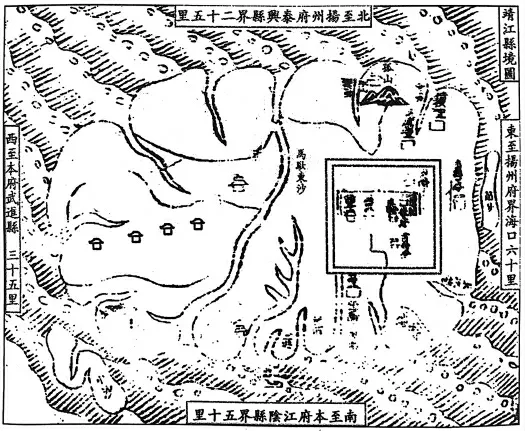

其次,从两沙河套的记叙也可探求现东兴地域的位置。一些资料曾经记载马驮大沙、马驮小沙即马驮西沙、马驮东沙之间有一河套。清朱家拭指出,“邑西南二十五里,邑东南三里,江水限焉,俗名曰浃,是为西沙。浃至东北三十二里而抵江,到明嘉靖年间始合为一壤,是为东沙,此邑东西沙六十里之制所由定也,其南北距江皆十里许”(朱家拭·疆域考·崇祯靖江县志卷一)。由此可以看出,马驮西沙与马驮东沙之间存在一个河套,或呈Y字形。马驮西沙在靖江城西南25里,而靖江城自建城以来位置基本未变,其西南25里应包括现东兴北部部分地域。当然,朱家拭是清朝人士,其记叙只能作为参考。另从《重修毘陵志》中的《靖江县境图》(见图3,孙仁修、朱昱纂,明成化二十年刻本)[4]中可以看出河套的大致位置。同时,按图3的一定比例推算,马驮沙的西南部距离靖江城大致在15公里左右,而目前东兴区域距离靖江城最近处约5公里,即使考虑古代测量误差,现东兴的部分地域历史上就在马驮西沙西南地区也应得到认可。

图3 明靖江县境图

3.3 赤乌碑的发现地址或在现东兴与生祠交界处

嘉靖三年(公元1524年)某日傍晚,靖江知县易干在西沙焦山港巡行发现的赤乌碑,其发现地址到底处于现在的哪个位置,亦有争议。常永明认为,赤乌碑的发现地在“今新桥与东兴两镇交界的江边”;另据《重修毘陵志》记载,焦山港在靖江县城西南二十九里。笔者认为,在现靖江城西南29里的焦山港江边发现赤乌碑的说法相对可信。靖江城西南29里应是明朝时期的焦山团,换言之,东兴的现区域历史上位于生祠的南侧,海坝、封头坝或位于焦山团的南部边缘。赤乌碑的发现地址间接证明,现东兴部分地域或在明朝前就已成陆,但由于滩涨滩塌,岸线和江滩较不稳定,具体位置有待进一步考证。