不同黑麦草覆盖密度对坡面水流能量特征的影响研究

龙艺 张安田

摘要:四川省是长江上游水土流失的策源地,也是长江流域主要泥沙来源区,而且该地区降水集中、坡耕地多,坡面能量汇聚过程是产生水土流失的主要成因。为了治理坡耕地的土壤侵蚀并合理配置植物措施,依据四川省植被及土壤侵蚀分布情况,设计多组坡面覆盖条件,研究了水流在不同黑麦草覆盖密度下流动时的坡面水流能量、能耗及动能变化规律。试验结果表明:卵石覆盖坡面水流能量大于植被与卵石耦合坡面,且坡面植被密度为中等时水流能量最小,阻水效果最好。坡面流量较小时,坡面上部为卵石坡面的水流能耗较大,下部则是植被与卵石耦合坡面能耗大;流量较大时,能耗变化规律与小流量时相反。

关键词:坡面流;能量能耗;植被密度;黑麦草覆盖密度;水土流失;四川省

中图法分类号:S157.1文献标志码:ADOI:10.15974/j.cnki.slsdkb.2021.06.011

文章编号:1006 - 0081(2021)06 - 0053 - 06

1 研究背景

长江上游地形高差大,河流切割强烈,陡坡开垦利用强度大,坡耕地面积占全国耕地总面积的32.85%,占长江流域坡耕地面积的77.49%。长江上游坡耕地主要集中在金沙江中下游、嘉陵江流域及川中丘陵区,这些区域坡度陡,降雨强度大且集中,是四川省水土流失的策源地和泥沙主要来源区。据调查,四川省每年水土流失量达3.8亿t,仅次于我国北方黄土区。因此,在长江上游地区开展坡耕地治理具有重要意义。

为了有效减缓径流冲刷力,改变径流切应力,需研究坡面流水力学特性,从而有效配置相应措施,以改善生态环境,促进区域经济及生态环境的可持续发展。目前,在长江上游开展了大量坡耕地治理及生态修复工程。对于大面积的生态环境改善工程,均采用植物措施以减缓坡面径流、增加土壤抗蚀性和改善生态环境。

多年生黑麦草根系发达,入土较浅,直立生长一般不发叉,发芽并发挥护坡作用的时间要快于其他草种,能够在-30 ℃的低温条件下安全过冬。同时,黑麦草施工速度快,可迅速形成覆盖层稳定土壤,地面覆盖程度较大,水土保持性能强,被广泛应用于道路护坡绿化。此外,黑麦草属优质牧草,尤其在川中及川北低山区域较为常见,可在丘陵地区坡耕地搭配小麦等种植或在牧区单独种植,在环境保护与生态农业等方面应用广泛。

为了揭示植被对坡面流的调节转化规律,本研究以川中及川北低山丘陵区较为常见的黑麦草作为试验草种,研究植被覆盖下坡面流水力特性及能量变化。

2 试验装置及试验方法

2.1 试验设置

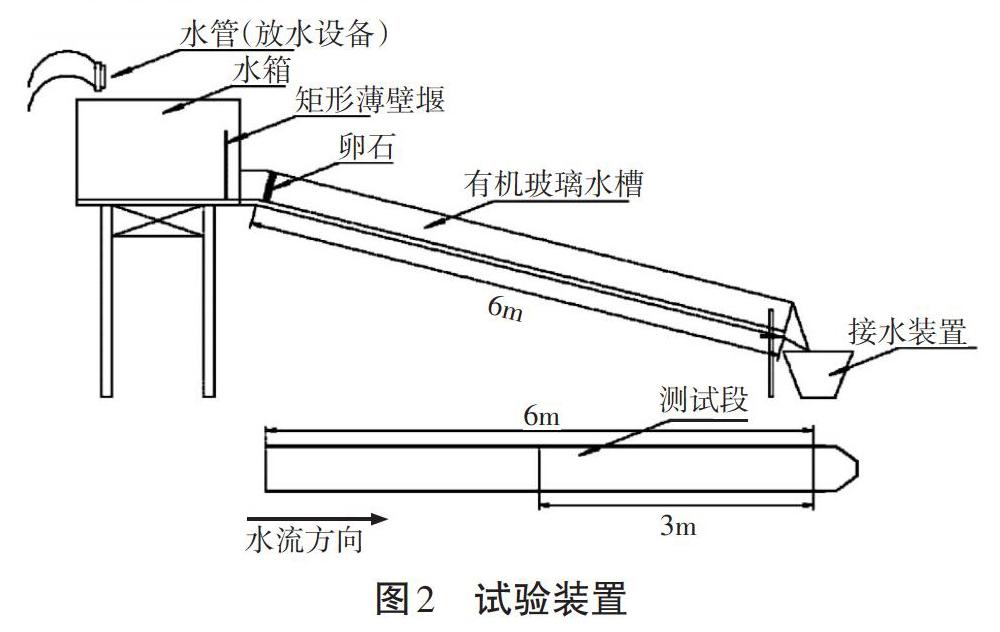

本试验在四川大学水力学与山区河流开发保护国家重点试验室进行,试验设备包括有机玻璃水槽、水箱以及放水设备。水槽长6.0 m,宽0.5 m,深0.1 m,试验段长2.0 m。

研究无植被卵石坡面、不同密度植被与卵石耦合坡面对水流能量耗散和水流结构的影响。在5°坡度下设置4组密度试验,根据前期对自然状态下植被的调查结果,分别用38,68株/m2和82株/m2这3种密度代表自然界坡面植被稀疏、中等、密集3种密度状態;无植被卵石坡面为对照。试验工况设置见表1。

试验采用有机玻璃水槽,槽中铺设自然状态下土壤并种植3种不同密度植被,整个试验过程水深不淹没草被,草被按柔性植被考虑。为了模拟天然下垫面的阻力情况,水槽底部覆盖厚5 cm的自然土壤,土壤表面压实,采用粒径小于1.5 cm的卵石压盖。通过移栽的方式种植黑麦草,密度1为种植82株/m2,密度2为68株/m2,密度3为38株/m2。采用品字型布置方式,沿坡长方向两排植被中心距为12.5 cm,横向布置如图1所示。同时,设置一组无植被覆盖坡面对照。草被长势良好,草高为20 cm左右。

通过总结分析国内对于坡面流的研究,发现坡面流研究流量基本为0.06~5.00 L/s,结合每小时降雨强度的划分,本文研究流量范围确定为0~2.5 L/s,分为0.5,1.0,1.5,2.0 L/s和2.5 L/s这5个梯度,分别代表自然情况下小雨到中雨降雨情况下坡面汇流流量。最大流量采用2.5 L/s,相当于土壤入渗饱和时,实际雨强为中雨产生的地表径流。试验结果表明,流量在2.5 L/s时已有部分植被倾覆于水中,3个密度的植被对水流作用差异变小,若流量继续增大,植被将全部倾覆于水中,不同密度植被对水流阻力可能差异不大,所以,不再进行增大流量研究。

利用放水设备通过进水管道闸门调节流量,水箱出水处装有卵石以使水流均匀流下,水箱中水位不变,水流为恒定流,如图2所示。

2.2 试验方法

试验开始时打开阀门,先放小流量,让水流流入水槽。待坡面土壤饱和后,按设计流量放水,待坡面产流稳定开始测量。流量、流速及水深等水力学要素共测4次后取平均值。

(1)流速测量。采用滴定管染料滴入水流测量表面流速,记录有色试剂出入试验段坡面的时间以计算流速。为了避免坡面横向倾斜带来误差,在横断面左、中、右分别测量。为了避免槽壁面对流速测定的影响,左、右测点距离槽壁为10 cm。

(2)流量测量。采用称重法测径流流量,每次测量时调节阀门后,待水流流过整个坡面且稳定后,在水槽出水口采用集流桶收集水流,同时记录收集时间。对收集水流称重并计算得到径流流量。

(3)水深测量。测量沿程各断面水深,每个断面测量左、中、右3次并取平均,利用钢尺测量读数(可精确到0.5 mm)。水深测点布置于坡长为17,36,55,74,93,112,131,150,169 cm和188 cm的10个断面。

3 试验结果分析

本文采用李占斌等[1]提出的坡面流能量守恒定律研究坡面径流能量问题,基于能量的分布特性分析植被与水流的关系。

将试验段坡面水流出口所在平面设为基准面,设水槽宽度为b,坡度为i,坡面任意一断面到坡顶的距离为x,该断面相对于基准面坡面水流总能E:

式中:L为试验段坡长,m;g为重力加速度,m/s2;ρ为水流密度,kg/m3;[qx]为断面流量,m3/s;u为流速,m/s;x为断面距坡顶坡长,m。

坡面径流从上一断面[E上]到下一断面[E下]的能量耗损[E损]为

根据试验实测资料,可计算得到整个试验过程中不同断面径流能量以及相邻断面水流运动消耗总能量。

3.1 不同密度对总能量的影响

图3为4个方案坡面断面能量随坡长、流量的变化图。

如图3(a)可看出,当流量较小(Q=0.5 L/s)时,水流在不同植被密度作用下能量差异不明显,说明在小流量坡面流开始发展阶段,水深较小,坡面不平整度起主要影响作用,能量受密度影响较小。

由图3(b),(c),(d)可看出,随着流量增大,不同方案曲线间距增大,表明植被密度引起的水流能量差異逐渐体现。但随着流量增大,不同种植密度下坡面能量并不随密度增加而减小,能量体现为E方案2 通过分析上述试验结果可知,由于试验中植被的存在,坡面过水断面减少,植被阻碍水流产生壅水。而且,植被为丛状,当植被密度小时壅水水深较浅,植被贴近地面部分刚度较大,茎叶密集且透水性差,水流流经时多体现为刚性植被特性,即绕流。植被密度大时壅水水深较深,茎叶开散且茎叶间存在缝隙,刚度减小。由于水流总是沿着能量损失较小的方向流动,当表面水流流经植被时,从植被茎叶间穿过而不是绕流,缩短了水流流动路径,减小了与坡面、植被的摩擦,体现出柔性植被阻流特性。因此,密度大的植被(方案1)能量大于密度较小的植被(方案2)能量。当植被密度不足以将水深增至植被茎叶开散处时,水流阻力随植被密度增大而增大,基本体现刚性植被绕流特性(方案3)。 3.2 不同密度下能量损失 图4为不同方案能量损失沿程损失规律。对比卵石坡面和植被与卵石耦合坡面(图4(a)(b)),当流量为0.5 L/s且坡长小于100 cm以及流量为1.0 L/s坡长小于约70 cm时,方案4能耗值略大于其他方案。由图4(c)可知,流量为1.5 L/s时,方案2植被阻滞作用体现,水流能耗最大;但坡长小于50 cm时,方案4能耗依旧大于方案1与方案3。这表明,坡面流量小时,坡面上部卵石面水流能耗较大,下部则植被与卵石耦合面能耗较大,而且流量越大,方案4能耗损失大于其他方案的坡长范围越小。由图4(d)可知,当流量为2.0 L/s时,耦合坡面水流能量损失均大于卵石坡面。由图4(e)可知,当流量增大到2.5 L/s时,与小流量相比,能耗变化呈现相反规律,上部植被与卵石耦合坡面能耗大,而下部则卵石坡面能耗大。 通过试验分析可知,由于水流刚流入坡面时水深较浅,卵石作用明显,植被作用难以体现。随坡长增大,水深增加则植被作用逐渐体现,耦合坡面水流能耗变大。 3.3 不同密度下水流动能沿程变化 不同密度植被覆盖下坡面流动能沿坡长的变化见图5。 如图5(a)所示,流量为0.5 L/s时,方案4动能最小;如图5(b)~(d)所示,流量大于0.5 L/s时,方案4动能最大。因此,流量较小时,卵石坡面对水流阻碍作用明显。流量增大时,水深增大则水流逐渐受植被与坡面的共同影响,在植被段水流流动受到叶片阻碍及摩擦,在植被段动能耗散较大,因此动能小于卵石坡面。 不同密度的植被与卵石耦合坡面比较发现:E方案2< E方案1< E方案3,中等种植密度坡面水流动能最小。当流量为2.5 L/s时,无植被或植被密度较小的坡面与植被密度大的坡面比较,坡面末端水流动能变化较小,同时,在植被密度较大情况下,水流流速减小更快。 4结论与建议 4.1 结 论 (1)试验结果表明:卵石坡面水流能量大于植被与卵石耦合坡面,坡面有植被且密度为中等时,水流能量最小,即阻水效果最好。 (2)在试验流量范围内,当坡面径流量较小(0.5 L/s)时,坡面上部卵石水流能耗比植被与卵石耦合坡面大,下部则植被与卵石耦合坡面能耗大;当流量为2.0 L/s时,耦合坡面水流能量损失均大于卵石坡面。当流量增大到2.5 L/s时,能耗变化规律呈现相反规律,上部植被与卵石耦合坡面能耗大,下部卵石坡面能耗大。 (3)当流量较小时,卵石坡面动能小于植被与卵石耦合坡面;当流量较大时,卵石坡面动能大于植被与卵石耦合坡面。有植被覆盖的坡面下部,中等种植密度下坡面水流动能最小。 4.2 建 议 (1)本文通过室内试验模拟坡面流情况,坡面铺设卵石与实际天然坡面有一定出入,移栽后植被生长情况也发生一定变化,因此得到结果与实际情况可能有不同,建议以后试验可采取野外进行,利用真实坡面试验,使结果更具实际指导价值。 (2)由于时间原因,对坡面植被密度进行了概化,未能完全对足够多的种植密度进行研究。经分析得出,植被一定密度时可使水深达到扰流与穿流的临界点,此时阻水效果最好,但未得出具体密度值,仍需进一步研究。 参考文献: [1] 李占斌,鲁克新,丁文峰. 黄土坡面土壤侵蚀动力过程试验研究[J]. 水土保持学报,2002(2):5-7,49. (编辑:李 慧)