测谎仪

卡提亚·伊肯、施特凡·施密特 小妮子/编译

2021年或2025年,测谎仪将满百岁,具体是哪年,取决于我们将何种仪器视为初始型号。1921年,生理学家和警察约翰·拉尔森制造出世界上第一台现代测谎仪。四年后,拉尔森的助手雷纳德·基勒首次为这种仪器申请了专利。1931年,基勒获得该项专利权,专利号为1788434。1935年,基勒第一次用他的测谎仪证明罪犯有罪,试图以此取代警察的残忍审讯方法。

有照片显示,受检者坐在笨重的仪器旁,胸前围着皮带,上臂缠着套环,皮肤上戴着感应器,测量呼吸频率、血压和皮肤传导性。仪器没有显示屏,数值以曲线的形式画在一张方格纸条上。也正因如此,基勒的测谎仪有个官方的名字叫“多种波动描记器”——非常精确的术语。与这个官方名字相比,“测谎仪”这个名字虽然带有误导性,但明显更受欢迎。有数据显示,1922年,“多种波动描记器”的谷歌搜索次数远少于“测谎仪”。几乎没人知道“多种波动描记器”,但每个人都知道“测谎仪”。

用测谎仪抓内衣小偷

实际上,几千年来,人们一直试图区分谎言和真相。在中国古代,嫌犯必须将一小把玉米含在口中一会儿后吐出来。如果它们很干燥,就证明他有罪,因为紧张恐惧之人常会口干舌燥。古希腊学者埃拉西斯特拉图斯试图通过测量脉搏找出撒谎者。而在印度,法官关注的是光脚被告的脚趾是否会蜷曲。

19世纪中期,全世界的科学家都在绞尽脑汁研究如何通过身体反应证明一个人撒了谎。意大利都林的医生和犯罪学家凯萨·龙勃罗梭在审讯嫌疑人时,将他们的手塞进一种特殊的手套中,来记录他们的血压变化。瑞士精神病科医生卡尔·荣格在20世纪初期用所谓的电流计来测量受审者皮肤的传导性。人出汗后,皮肤的电流传导性会上升。在哈佛大学,德国犹太裔科学家雨果·明斯特贝格建立起一个实验心理学实验室。“我们得测试出,在一个人的思想中占主导地位的是阳光还是乌云。”明斯特贝格说。1921年,目标达成:在心理学家、编剧威廉·马斯顿发明的一台机器的基础上,约翰·拉尔森研发出现代测谎仪。

拉尔森的机器最早的一次应用,是找出偷走伯克利女大学生首饰、内衣和钱的小偷。虽然拉尔森和他的机器并没有成功找到小偷,但他深深爱上了盗窃案的一名受害者。测谎仪为拉尔森打开了私人的幸福之门,收入上却是一场空:第一个为测谎仪申请专利的人是他在伯克利的助手雷纳德·基勒。

“电线、管道和旧番茄罐的疯狂集合”

1921年,基勒开发出他的第一台测谎仪。伯克利市警察局长奥古斯特·福尔梅尔将这台机器描述为“电线、管道和旧番茄罐的疯狂集合”,但他仍然给了这位年轻的同事使用许可。和基勒一样,福尔梅尔也希望能为警局的残暴审讯找到替代方法。此外,他们还寄希望于通过测谎仪来控制腐败。

“测谎仪将改变一切。”基勒承诺道,“75%的罪犯会马上坦白罪行。”80多年前,基勒在威斯康星州庆祝他的仪器第一次在司法审讯中得以成功应用。根据他的测谎仪测试结果,1935年2月8日,陪審团认定一起药店抢劫案的两名嫌疑人有罪。“在法庭上,测谎仪和指纹具有同样的效力。”基勒对媒体赞颂道。而实际上,早在1922年,测谎仪就被逐出了美国法院,但这显然并没有让他的高涨情绪受到影响。

“让人闻风丧胆”

除了司法领域,基勒还在军队和经济界宣传他的测谎仪,而且大获成功:很快,公司老总、国家行政机构和美国情报局也开始渴望拥有测谎仪。基勒成立了一家研究所,开始培训测谎专家,为测谎仪开启了商业模式。

1946年,基勒开始对田纳西州橡树岭核设施的员工进行测谎。两年后,时任中情局局长罗斯科·希伦科特下令用测谎仪“测试自愿参与测谎的每名中情局员工和求职者”。冷战还没开始,美国人就已经将测谎仪想象成国家安全的保证了,如美国历史学家肯·亚尔德所说,“使用测谎仪成为一种美式强迫症。”

1.1915年,美国一个囚犯必须接受一项心理测试,为此投入使用了测谎仪的某种简陋前身。在此过程中,两位武装官员密切控制着他,以防他逃跑。2.约翰·拉尔森在伯克利改进了威廉·马斯顿的设备,发明了现代测谎仪(照片摄于1922年)。在1965年去世前不久,拉尔森将测谎仪描述为一种失控的“弗兰肯斯坦的怪物”,称它耗费了他40年的生命。3.每天撒200个谎?1922年,华盛顿的官员们用测谎仪的一个早期模型进行实验后得出,一个人每天平均撒谎两次。每人每天撒谎200次的恐怖数字虽然一直都在被引用,但从未得以证实。4.一个汗流浃背的骗子,一位戴着眼镜的科学家,两名警察,中间还摆着一台被誉为“让人口吐真言的机器”的测谎仪。这幅画出自1925年的法语儿童杂志《小小发明家》。5.测谎仪观察受检者的身体反应,将血压、心率、脉搏、排汗等参数在一张纸上绘制成曲线。6.测谎仪的共同发明人雷纳德·基勒是一名犯罪学专家和业余魔法师。作为测谎仪的狂热爱好者,美国前总统理查德·尼克松曾称赞基勒是“美国最杰出的男人之一”。

安全部门和政治家很看重测谎仪,尤其是其威慑和恐吓的作用。美国前总统理查德·尼克松曾说:“我对测谎仪一无所知……我不知道它们具体是什么样子的,但我知道它们会让人闻风丧胆。”

被骗的测谎仪

与此同时,测谎仪有无可争辩的弱点,要糊弄它并不难。通过自我催眠,受检者可以控制自己的身体反应,还可有意为自己施加痛苦,比如在鞋里放个图钉。手指的汗液测试也可以操纵,比如预先在指尖抹上无色的指甲油。

80年代初,美国心理学家戴维·莱肯发现,根据测谎仪的测试结果,只有53%的无辜者说了真话。科学界几乎一致谴责测谎为无稽之谈,经济界的管理人员却似乎并不为这样的学术论证感到困扰:根据《明镜周刊》的数据,1984年,1/3的美国大型企业都让他们的员工参与了测谎。历史学家亚尔德对“明镜在线”说,当时每年约有200万名美国公民参与测谎,用于公司内部监控、司法调查或国家安全检查。直到1988年,对私企员工测谎的行为才被美国法律禁止。那时,测谎仪在美国仍被用来协助警方审讯,但它基本不被允许用在刑事诉讼中。

1.他有罪还是没罪?在2006年的电影《一级戒备》中,迈克尔·道格拉斯饰演的美国特工必须接受测谎仪的测试。目前,神经科学家正在测试一种可以通过磁共振成像直接观察说谎嫌疑人思维中枢的大脑扫描仪。2.1997年的美國惊悚片《说谎游戏》中使用了测谎仪,它在警察的审讯过程中充当恐吓工具。3.1937年11月22日,因受贿而受到指控的警察查尔斯·弗雷姆戈恩(左)在纽约接受了测谎。4.手可能撒谎吗?犯罪学专家雅克·布里尔也研发出一种测谎仪——据说,真相可通过固定在受检者手心的电极感知到。5.只需看一眼测谎曲线,就能找到凶手?绝对不是。根据研究,在47%的案件中,测谎仪将无辜者错认作了罪犯。美国哥伦比亚大学2009年的一项研究表明,最会撒谎的是公司老总、经理、政治家和运动健将。6.在2000年的美国喜剧片《拜见岳父大人》中,主演罗伯特·德尼罗(左)用测谎仪测试他未来的女婿。2004年,美国和加拿大的研究人员推出一款新型测谎仪,可以揭穿那些假装很痛的人。

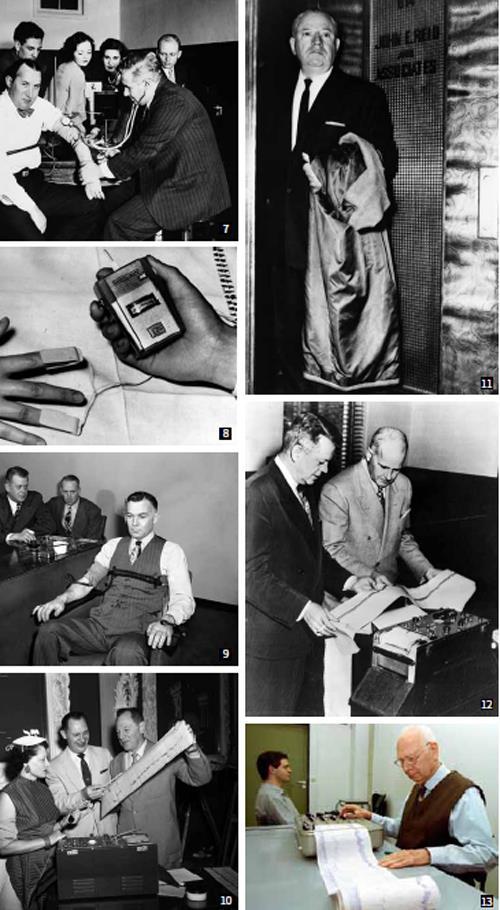

7.1931年,《李普利的信不信由你》系列漫画专栏、广播和电视的版权所有人罗伯特·李普利(左)在两位漂亮女士的见证下,接受了一次测谎。为他测谎的是测谎仪发明家之一的威廉·马斯顿教授。8.适合旅途中使用的测谎仪(1961年产自日本的型号)。尽管测谎仪的功效一直备受争议,这一移动端版本却直到21世纪都仍然大受欢迎,比如在驻阿富汗和伊拉克的美军中。9.1948年,雷纳德·基勒(左)在芝加哥监管一次测谎过程。次年的《明镜周刊》引用了他的话:“我的仪器基于科学。”10.秉承着娱乐和怀疑的精神,当时在美国众议院代表纽约州的政治家拉德温(右)在华盛顿参与评估了一次测谎的曲线(照片摄于1954年)。他提倡对测谎仪进行深入研究。11.被称为“理发师杰克”的著名歹徒约翰·法克托也自愿接受了一次测谎(照片摄于1959年)。12.美国犯罪学家雷纳德·基勒(左)和勒莫因·斯奈德在分析一次测谎结果(照片摄于1948年)。测谎仪曾在大量重案中失灵,比如双重间谍奥尔德里奇·埃姆斯和连环杀人凶手加里·里奇韦都曾通过测试。13.为让测谎仪成为刑事诉讼取证工具,著名心理学家乌多·翁多伊奇努力多年,但最终还是失败了。1954年,德国联邦最高法院禁止了该项测试,认为它损害了人类尊严。1998年,最高法院再次拒绝将测谎仪作为取证工具。

1986年和1991年,双重间谍奥尔德里奇·埃姆斯曾两次愚弄测谎仪。九年内,埃姆斯不仅畅通无阻地为美国人做间谍,还为苏联情报局提供信息。直到1994年,他才被美国联邦调查局揭穿身份,但并非因为测谎仪拆穿了他的谎言,而是因为他的生活方式明显太过穷奢极欲。美国中情局突然陷入深度危机,测谎仪的光环也随之褪去,被认为是荒诞无稽的骗术。但尽管测谎仪总是判断错误,人类仍然不想简单地放弃对谎言揭露机器的信任。我们渴望拥有一位从不犯错的裁判,沉迷于找出一套测量人类感觉的机制。

美国国家安全机构至今仍在坚持使用测谎仪:2001年9月11日的恐怖袭击让测谎仪重新流行起来。但就连美国的宿敌——那些他们希望能借助测谎仪揭露的人——也早就在嘲笑这一机器了。2002年基地组织的一本手册中写道,如果被告根本不相信测谎仪有用,那么它就对他们无效。

雷纳德·基勒根本不想知道这一切。他并没有因为恐怖分子的尖酸恶语悲愤至死,也没有因为他的测谎仪毁灭性的正确率痛不欲生。实际上,让他心碎的是一个非常私人的谎言:他的至爱、心理学家凯瑟琳·阿普尔盖特移情别恋了。他悲痛欲绝,沉溺在烟酒中,1949年9月20日在一次中风后去世,年仅45岁。

用测谎仪调查真相?

1954年,德国联邦法院拒绝投入使用测谎仪,称之为“完全不适用的物证”,认为它可“透视一个人的灵魂”,因而损害了被告的人权。1998年,联邦法院重新研究了其使用许可,认为可在征求被告同意后使用,并认为人类尊严不应用来限制人类,而应保护人类自由支配自身,负责任地决定自身命运,但法院仍认为测谎结果绝对没有作为证据的价值,因为缺乏个人检测结果的泛化能力和关于错误率的可靠数据,同时还有不可估量的被操纵风险。而测谎仪在美国刑事诉讼中应用的数据没有参考价值,因为那里用测谎仪的主要目的是让被告知道,证据确凿,他唯一的机会就是认罪,这样还能从轻发落。而参与这种控辩交易的,真的是罪犯,还是宁愿接受比较温和的惩罚,也不愿意冒高刑罚风险的无辜人士,就很难说清了。

2017年底,在德国包岑地方法院,一项诉讼以被告无罪释放告终。嫌疑人M被指控性侵儿童,但他拒不认罪。被告和原告供词相互矛盾。为审查被告供词的真伪,法院在征得被告同意后使用了测谎仪。柏林刑法教授卡尔斯滕·莫姆森表示,单凭测谎结果说服力不足,需要将之和其他证明方法一同使用。

[编译自德国明镜在线、《时代周报》、《新法律周刊》]

编辑:周丹丹