张建业:有时生活看似无解,艺术却在转角给出答案

文/张子悦

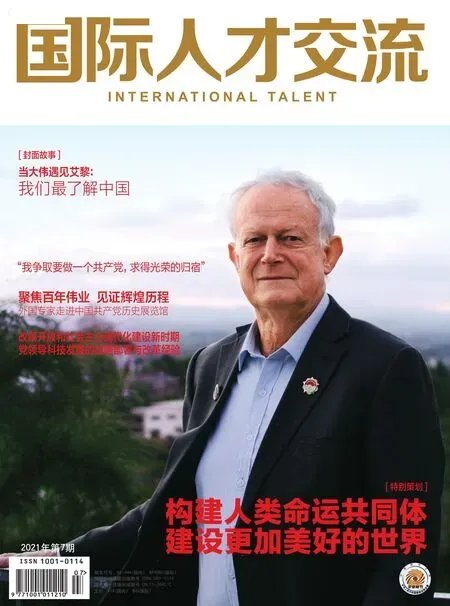

著名书画家张建业

“艺术诞生之初,核心在于愉悦本心。艺术家创作也要取悦自己的内心,然后才能吸引和自己审美趣味一致的人。”

近日,书画家张建业先生走进“国艺名家进社区·艺术与人生”访谈节目现场,与王晨展开了一段艺术与人生的对话。

艺术向往愉悦本心

张建业是少有的既通书画篆刻又通书画鉴赏,且兼有诗文创作的书画家,曾在《青年文学》任美术总监,是中华诗词学会、中国楹联协会、北京书法家协会的会员,北京大学中华文化创意联盟文化艺术中心副主任。

张建业的父亲是山东潍坊的武术冠军,从小教授儿子武术,期待着子传父业,但他自小喜静不喜动,对武术并不感兴趣。多年以后,张建业才领悟到武术对他的艺术生涯的确产生了一定的影响,“人到中年,我才发现武术和艺术是相通的。篆书、隶书、楷书就像太极拳,看似缓慢却暗含力道。行书和草书像少林拳,有自己独特的节奏。狂草则像醉拳,看起来东倒西歪,实际上规则严谨。”然而,用他自己的话说,“即使我发现了这一点,家里也逼着我练了20年武术,但我还是不喜欢,也坚持不下来”。

幼时的他尤其喜欢跟在祖父身边,祖父是个木匠,“齐白石在正式走上艺术之路前,做过很长一段时间的乡村木匠,我也是受到木匠的影响,才对造型艺术有了最初的认知。”

外祖父是个私塾先生,通读古文又写得一手极好的毛笔字,十分重视子女的教育。在他和母亲的引导下,艺术对张建业来说是悠远缠绵的诗词,是可爱有趣的连环画,是家人和孩子之间分享美和快乐的礼物。然而,艺术对一个家庭所蕴含的现实意义,他从小到大都没经历过。

近年来家庭教育题材的电视剧受到欢迎,其中的“教育焦虑”引起不少家长和孩子共鸣。在张建业成长的时代,艺术学习始终是快乐、自由、无忧无虑的,不是谋生工具,也跟地位、尊严、收入无关。而今天,艺术学习夹杂了过多的功利目标,不再是纯粹的享受,若没有一张张明晃亮眼的获奖证书,似乎它的意义就变得一文不值。“艺术学习尤其不能盲目。在诞生之初,艺术的核心就在于愉悦本心,这是它的本质。如果一位艺术家、一位艺术学子的创作连自己的内心都无法愉悦,那如何坚持一生,更别说赢得别人的欣赏和赞美。一个人的艺术生命是漫长的,儿童教育更要以兴趣为导向,发现天赋,因材施教,相信一定会找到自己的路。”

诗书画印四项皆全

在朋友眼中,张建业是个“格调为上”的人,“张建业之所以能超出许多同时起步者一大截,原因端在格调”。而要培养高格调,读书尤其重要,读懂经典、消化经典,不断加深传统积淀,提升思想涵养,才能滋养艺术之本。

张建业崇拜八大山人。八大山人是明末清初画家朱耷的别号,本是明皇室的子孙,自小接受良好的教育,19岁之前在晚明王府内完成了正统儒家学问的童子功。明亡后,他削发为僧,研究佛学,到中年时还俗,又改信道家。“儒释道贯通的画家,多么厉害!”张建业眼中出现了一丝热切。在深厚的文化积淀下,八大山人的画笔情恣纵、苍劲圆秀、逸气横生,隐隐透着一股禅意,其雄奇隽永非一般作品可比。“站在八大山人的画前,一种莫名的震撼直入心底”。

“对八大山人而言,儒释道经典不仅滋养了他的作品,更在他人生的三个阶段扮演了重要角色,您曾将儒释道的学习对应人生三重境界,这作何解呢?”

“接受儒释道经典需要时间,我认为最优的学习和理解进度是五十岁前以儒家为导向,修身、齐家、治国、平天下,洁身自好,自强不息。五十到七十岁期间接受佛家观念,万事皆有因果,行善勿贪。七十岁以后走进道家,接受万物皆有生命,人也自然界一分子,若一草一木,没有特别之处,顺其自然,坦然面对,万事同怀,万物同贵。”

以八大山人等大师为榜样,张建业要求自己“四全”。“在很多人眼中,诗书画印是完全不同的四种艺术形式,很难想象会集中在一位艺术家身上,您如何平衡四者的学习呢?”张建业回忆起学画的最初:“20世纪80年代,我在书店买到一本潘天寿先生的《听天阁画谈随笔》,里面提到‘画事不求三绝而须四全’‘四全者,诗、书、画、印章是也’。这本书对我影响太大了,从那时起我才明白诗书画印原来不是泾渭分明、毫不相关的品类。”

苏东坡曾评价王维的诗画为“诗中有画,画中有诗”,一幅诗画作品既可“以诗入画”,又可“以画入诗”。中国文人画创作的重要原则之一是有诗意和诗境,不是简单的技术,而是格调的彰显。

书法是中华文明传承的载体,其艺术价值表现为笔墨质量和结构章法,文字内涵则体现出创作者与拥有者的审美水平。书法用笔是中国画创作的基础,尤其是大写意画家,既可“以书入画”又可“以画入书”。“以书入画”很好理解,艺术家把自己的书法作品和画结合起来,但“以画入书”却很难,这作何解释呢?张建业解释道:“‘以画入书’确实非常难。纯粹的书法家用笔大多中规中矩,变化较少,而懂绘画的书法家,其作品浓淡干湿疏密变化更加精妙,书法在画中所处的位置也更符合构图章法,无处不蕴含着美术理念。比起单纯的书法作品,‘以画入书’更注重绘画与书法之间的呼应,强调彰显画本身的精神和内涵。”

张建业绘画作品

关于书与画的联系,张建业还提到了当代书法与传统书法的区别,“传统书法实用价值突出,通信著文均用毛笔。直到明代以后,大量书法作品涌现,其审美价值才逐渐被挖掘出来,而当代书法几乎失去了实用价值,更加偏向视觉美术。当我们欣赏一幅书法作品时,首先映入眼帘的是笔墨关系、浓淡干湿疏密等视觉效果,这样的视角实际上体现了艺术家的另一种审美。”

当下,画已经成为一种综合审美表达形式,通过笔墨色彩,赋予山水、人物、花鸟生命,可以是儒家的正大刚毅,释家的禅境空灵,也可以是道家的大道至简、道法自然。画家的审美思想透过笔墨淋漓尽致的表达,让观者见仁见智。

印章指篆刻艺术,是画作构图章法密不可分的组成部分和画家的身份证明。方寸之间,文字处理要得当,疏可走马、密不容针,增减挪让、离合呼应,无不反映艺术家的审美和创作功力,这也是与绘画关联最为密切、真正对画作产生影响的地方。

“诗以言志,在画中有起承转合的作用。书法贯穿于中国画之中,是锤炼笔墨的材料。印章是画作重要的组成部分,可以画龙点睛。只有做到诗书画印俱全,才有可能打造完美作品。”从这层意义上看,诗、书、画、印既是不同的技能,又是密不可分的一体多元。能做到“三绝”甚至“四全”的人历来寥寥无几,近代以来吴昌硕、齐白石可算作“四全”大师。“不求三绝,但须四全”也是张建业艺术的最高追求。

为追求“四全”,阅读必不可少,这也是张建业用艺术滋养生命的重要方式。“就像品尝美食,不仅身体需要食物补充能量,人的头脑也需要高品质的精神食粮补给营养。只有阅读经典,接触经典高端的文化盛宴,才能最大限度丰富精神世界。”

“享受在书中思考寻找答案的过程”,张建业喜欢带着问题去读书。“为什么中国再培养不出吴昌硕、齐白石那样的国画大师?”这不仅是当代中国画坛的困局,也是张建业心中的问题。

为解开这个疑惑,他大量阅读东西方美术经典,逐本求源,最后在东西方民族的生产生活方式上找到了答案。“中国画是散点透视,西方绘画是焦点透视,其区别根源于两个民族生产生活方式不同。西方多游牧民族,集中焦点才能捕杀猎物,生存的本能渐渐影响到审美的取法。而中国是农耕民族,你会只看一株稻穗来判断收成吗?当然不会,要看一整片田野来判断庄稼的状况,这是自然的选择。现在的美术教育以西方美术的素描为基础,传授的是焦点透视,以致在创作国画时受其左右,自然难出真正的中国画大家。”

简静古厚的人生航标

在保持出世情怀的同时,如何入世?

“笔随时代,坚守底线。”张建业曾多次驳斥商业气息重、艺术水平低的书画笔会,讽刺哗众取宠、怪诞荒唐的“丑书”,批判盛名之下、其实难副的全国美展,言语尖锐,直击核心。面对时风,张建业有自己的底线和良知,但他比一般的批评家更加勇敢。“即使书画笔会普遍质量不高,我也尽可能多地参加,每次都带上自己比较好的作品,减少现场的应酬创作,对人对己都有益处。”在平衡文人傲骨和难堪现状上,他直面现实,选择了中庸的做法。

时代的影响渗透在张建业的艺术生涯中。回忆起学画的开端,张建业不禁露出了愉快的笑容。“20世纪70年代,整个艺术环境氛围偏于宽松,没有考学和谋生的压力,艺术学习是非常愉快和轻松的。上学时我还用橡皮刻了自己的姓名章,同学们都非常羡慕。”80年代,由于广告业的发展和电脑技术的落后,对手绘人才需求激增,绘画的实用价值开始体现,给当时在国企上班的张建业带来了业界的肯定和经济效益。“绘画从单纯的爱好变成了可以带来一定社会地位和经济利益的事业,这让那时的我非常有成就感。”90年代后期,艺术市场发展起来,张建业在从事设计行业的同时,也开始更多地进行艺术创作。一路走来,比起引领时代,张建业更多是在跟随时代前行。

即使今天的书画家并不具备古代文人的生存环境,只能行走在繁华掩映下的艺术江湖,但他仍然敬畏时代,并且希望自己可以融入时代,找准合适的位置,顺应时代潮流前行。用他的话来说,“我从不随波逐流,但我顺应这个时代。”

经过多年的艺术学习,张建业把自己的艺术追求概括为“简、静、古、厚”。“简”即“简约”,不同于简单,意为去除所有无用的冗余之物。“静”有两层含义,一为“画面干净”,人的服装、妆容等都需要干净;二为“气质平静”,画作要给观众一股沉静之感。“古”即“传统”,创作要以传统文化为基础,不能为追求标新立异而随意自造,胡涂乱抹。“厚”即“厚重”,艺术创作要自然大气。

齐白石长于“简静”,吴昌硕长于“古厚”,而八大山人则四字贯通,难以逾越。“看八大山人的画,寥寥数笔却自然生成一股禅静,既简约平静,又偏厚重大气,人在画前甚至不敢高声语,敬畏感油然而生。理解‘简静古厚’的含义容易,但真正实践起来却非常难。”

艺术之外,张建业也将其作为人生的航标,即寻求一种“简约、干净、静气、传统、厚重大气”的生活。可一个纯粹的人偏偏生在了复杂喧嚣的时代,很多时候生活看似无解,艺术却在转角处给出了答案。

“我特别痛心于现代社会诚信的缺失。”张建业有些激动地说,“举个最简单的例子,现在如果一个人说‘下次请你吃饭’,你会相信或在意吗?你当然不会在意,他自己都不会在意。一个承诺,说者无心,听者更无意,这多么可怕。可如果你了解印章,就会明白它背后的精神内核在于诚信,若真正被它影响,很多无法实现的承诺就不会轻易脱口而出。”

比起印章的艺术价值,张建业更看重其背后的故事。“最早的印章可以追溯到商代晚期的古鉩,那时的古鉩印并不用于书画,而是身份的象征,只有学识渊博的君子才能佩印。此外,鉩印还兼用于防伪和封泥,用于封泥的鉩印反映了诚信与责任。之后的皇帝玺印则代表了权力。明代以后文人用印流行,印章的审美价值也逐渐凸显出来。境界彰显、诚信保证、责任担当、权力赋予、艺术审美是篆刻的核心价值,潜移默化中影响国人数千年。”

由此,他提出了“篆刻精神”,中国印的精神核心就在于诚信。当诚信的根本在现代繁华中迷失时,传统文化中却很容易找到它的根,如果信仰无依的人能真正读懂传统,或许能找到和现实和解的余地。“说到这里,我希望年轻人能真正读懂中国古代的经典,就像通过印章感受篆刻精神,传统文化太博大精深了,里面的营养是源源不断、汲取不尽的。”

时代筛选艺术生命

“人法地,地法天,天法道,道法自然”是出自《道德经》的哲学思想,也是张建业人生的指南。多年武术的训练和文化的熏陶,使得文人傲骨深植于心中,为此也失去不少所谓“成功”的机会,但他并不后悔。

“坎坷曲折的生活对艺术家而言是难得的幸运。”吴昌硕一生艰难,随军抗倭时耳朵被震聋,后到上海连基本生存都成问题,只能依靠朋友接济。但因为这段经历,他的画作彰显着浓烈厚重的家国情怀,自然形成了一种朴厚雄浑的大美。八大山人19岁经历亡国的钻心之痛,此后三年与僧侣相伴偷生,颠沛流离,至23岁剃度。他出家32年,人生经历重大转折,作品也因此受到了重要的影响。现在观赏其绘画作品,空灵和静谧萦绕其间,画作中充沛的禅意很大程度上源于此段出家经历。

“53岁时,八大山人开始发作癫症,55岁那年癫病加重,其后决定还俗,次年病愈。自此之后,他定居南昌,以书画为载体,静修悟道,渐入大道之境。66—68岁期间,他云游四方,广收博取,艺思洞达,在创作上渐入佳境,笔墨淳厚、意趣散淡、风骨高远,迎来一生艺术精品的迸发期。无论山水花鸟,皆笔精墨妙、清净绝尘,直接奠定了八大山人的绘画审美高度,成就了中国绘画史上不朽传奇。”

张建业认为,挫折对艺术家本人而言或许是痛苦,但对作品来说却是天赐的良机。八大山人不可复制的人生经历和艺术成就,就是对一个画家在逆境中成长轨迹的最好诠释。“试想一下,如果清不灭明,那八大山人可能就是一个喜欢绘画的风流王爷,大师又从何产生呢?”对抗困难的勇气需要本心支撑,若一位艺术家的本心是坚定的,艺术确实能愉悦他的内心,那即使面对再多苦难,相信他依旧甘之如饴。

机会总在不经意间出现在眼前,抓住就抓住了,没有抓住就会被时代洪流冲刷到未知的角落。在多年的艺术生涯中,张建业如何看待机遇的获得和失去呢?

“人们都想去顶楼,获得世俗意义上的成功,因此从一层起步,期待乘电梯直达。但可能到三层电梯就停下了,于是我们便面临两种选择,一种是原地等待,期待着某一趟电梯恰好在三层停下。另一种选择是爬楼,边爬边注意是否有电梯恰好可以搭乘。在这里,我把人生大大小小的机遇比作电梯,爬楼梯就是曲折辛勤的努力。人生不过是在不断爬楼乘电梯向上的过程,机遇强求不来,只能顺其自然,最重要的是自己要步履不停,自强不息。”

1964年出生的张建业今年57岁,当被问及对未来艺术生涯的期待时,他维持着柔和的笑意,轻声说:“笔随时代,顺其自然吧。”就像一个沉默坚定的行者,他自始至终怀抱着本心,走在为自己许诺的那条正途上。

张建业书法作品