复杂条件下地铁跨海隧道土建设计方案研究

朱 剑 李兴盛 王 建

(1.北京城市快轨建设管理有限公司,北京 100027;2.中铁一局集团第二工程有限公司,河北唐山 063004;3.中铁一局集团城市轨道交通工程有限公司,江苏无锡 214000)

0 引言

据不完全统计,国外近百年来已建的跨海和海峡交通隧道已逾百座[1]。我国跨海隧道已有多条,2005年底广深港客运专线狮子洋海底盾构隧道开工建设[2],2010年中国大陆第一条海底隧道厦门翔安隧道建成[3],接着青岛胶州湾海底隧道、港珠澳大桥海底隧道、汕头海湾隧道、深中海底隧道、厦门地铁2号线和3 号线跨海隧道陆续开建。

前人对跨海隧道的技术要点做了大量的研究。孙 钧[4−5]介绍了国内外跨海隧道工程建设现况及其特色,认为在规划跨江越海工程时,应综合当地的自然、生态、地质、水文、河工、港口、航道和航运等相关条件选择方案,同时也对隧道最小埋置深度进行讨论。赵月[6]从地质选线、工法选择和结构设计等方面,阐述了超长跨海隧道的土建方案设计理念。徐安宁[7]介绍了深圳妈湾跨海隧道总体方案设计的关键技点。周华贵等[8]为有效解决汕头市苏埃通道工程遇到的海底硬岩、孤石群及高烈度抗震等技术难题,从海底隧道横断面、平面及纵断面方案进行研究。乐贵平等[9]对地铁隧道钢筋混凝土管片的结构形式、管片的环宽进行了讨论。张金龙等[10]从管片拼装方式与分块、管片连接方式等方面,分析了管片结构的选型方法。肖明清等[11]在国内首次提出了“通用楔形环、2 m 环宽、九等分”的大直径盾构隧道结构新型式。

大连某地铁线路穿越大连湾,周边条件极其复杂,不仅穿越铁路、公路、加油站,大量建筑群还有军港码头和航道,采用隧道的形式跨越海湾优势明显。跨海隧道穿越范围地质条件复杂,地层软硬不均,地层破碎,与海水连通性好,水压力高且岩溶发育,在跨海工程中实属罕见。隧道平纵断面的布置需考虑如何减少穿越溶洞强发育范围,同时又能保证施工安全的覆土厚度以及航道规划海底标高、船舶锚击深度。为解决上述难点,尽量降低施工难度和工程风险,从路由方案、工法方案、横断面方案、平纵断面方案等几方面进行研究,成果可为类似工程提供参考。

1 工程概况

1.1 设计概况

大连某地铁线是大连轨道交通二期建设中首条建设的地铁线。工程沿线串联青泥洼、梭鱼湾两大城市中心。跨海段是地铁线路的重要节点工程,跨海线路起点为火车站站,终点至梭鱼湾南站。区间长度为3.3 km,其中,海域段全长2.3 km。

1.2 工程地质

本工程跨海范围内上层为厚1~6 m 的海积中粗砂或淤泥,中间层为1~12 m 厚亚黏土,下伏基岩,南北岸两侧全、强风化覆盖层厚度分别为5~9 m 及2~5 m。南侧主要中、强风化板岩及钙质板岩,北侧为中等、强风化白云质灰岩地层,中等风化基岩强度在15~45 MPa,在板岩和钙质板岩交界处有辉绿岩脉侵入,形成辉绿岩带。北侧白云质灰岩岩溶发育,洞内由黏土和角砾全填充或半充填,个别为空洞,充填物呈软塑−可塑状态。

1.3 水文地质

大连湾的潮流受朝鲜沿岸海流影响,流向东南,湾内潮流沿大港防波堤呈东西向。中等风化板岩和中等风化白云岩的渗透系数为5~10 m/d,均为中、强透水地层,上覆第四系无绝对隔水层。溶洞为地下水提供了渗流通道,场地地下水与地表海水连通。

2 路由方案研究

线路走向应满足城市轨道交通线网规划要求,并尽量与海域两端的城市规划相结合[12]。地铁线路穿越梭鱼湾海域是本条线的关键路由,结合海域两岸的发展规划与规划道路的建设,确定3 个比选方案(见图1)。比选结果见表1。

表1 跨海隧道路由综合比选

图1 跨海段路由方案比选示意图

由于西线方案下穿造船厂存在敏感的军事区域,东线方案未能从规划层面与城市核心区未来发展很好地结合,线路沿友好街穿海方案避免了西线和东线方案的不足,最具有优势,推荐采用中线方案。

本段区间主要的控制点为:(1)快轨3 号线;(2)财富小区高层;(3)码头线货运铁路;(4)军港码头;(5)军港公寓及加油站;(6)大型船舶制造基地;(7)香炉樵航道。

线路方案走向如下:在站北广场西侧设置火车站站后,线路向北从快轨3 号线两根桥墩中间穿过,后为避开财富小区居民楼小角度北转后继续向北分别下穿货运铁路、疏港路、加油站,从军港码头进入海域,下穿香炉樵航道,在海域北岸钻石湾设站。

3 工法研究

目前修建海底隧道的施工方法主要有:钻爆法、掘进机法(盾构法、TBM 法)、沉管法、围堰明挖法等。工程穿越香炉樵航道在任何情况下不允许中断,对航道和军用码头建设管理影响很大的沉管法和围堰明挖法在本项目中不予考虑。因此,重点针对盾构法与钻爆法从横断面方案和纵断面方案进行详细比选研究。

3.1 横断面方案研究

3.1.1 布置原则

(1)限界要求

车辆采用B 型车,车辆宽2.8 m,高3.8 m。隧道断面布置应满足地铁B 型车的建筑限界要求:区间马蹄形隧道建筑限界由上部R=2440 mm 的半圆和下部两条R=4880 mm 的弧线组成,线路中心线两侧1200 mm 范围内,轨道结构高度不小于560 mm。区间圆形隧道轨道结构高度740 mm,建筑限界为φ5300 mm。

(2)通风要求

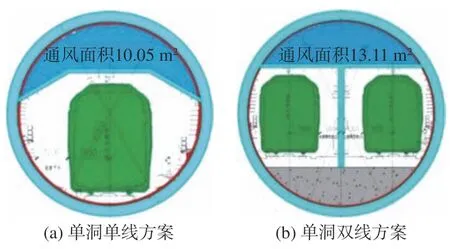

经行车计算,区间内同一个方向存在3 列车同时运行,需在区间中间设置中间风井或直通地面的专用疏散出口[13]。根据周边场地条件,结合施工和运营需求,在南岸设区间风井一座,北岸距离海域仅约180 m,无设置区间风井条件,因此需要在隧道内设置专用风道。根据计算,单洞单线断面顶部排烟道面积不应小于10 m2,单洞双线断面顶部排烟道面积不应小于13 m2。

(3)防灾救援要求

规范强条要求:“载客运营地下区间内应设置纵向疏散平台”[14]。相关研究的模拟计算结果表明,疏散平台宽度的略微增加,可以使得疏散时间大大减小,疏散效率大大提高,因此疏散平台的宽度不小于800 mm。

(4)衬砌结构形式要求

本区间地下水氯化物环境作用等级为Ⅲ-E 类,考虑地铁工程耐久性要求高,隧道预制装配式衬砌结构抗变形能力不如现浇钢筋混凝土结构好,尤其是处于对混凝土耐久性不利的地层环境时,管片结构易腐蚀且修复比较困难,可考虑在管片内部浇筑钢筋混凝土内衬[15]。因此在盾构管片内侧设置内衬,不仅解决了管片耐久性的问题,同时也避免了内部结构施作对管片的损伤。

3.1.2 钻爆法断面方案

(1)单洞单线方案

采用两个净跨度6.5 m 的单线隧道,隧道内设置折板,将断面划分为排烟风道和行车空间,根据通风防灾、给排水等系统要求单独设置联络通道、排水泵房,见图2(a)。

(2)单洞双线方案

采用线间距5.1 m 的马蹄形断面。根据通风和防灾要求,上部设纵向排烟道,下部为行车及疏散区,净跨度为10 m。下部左右线行车道设置中隔墙,两侧设置纵向疏散平台,供隧道维修和防灾疏散使用,见图2(b)。

3.1.3 盾构法断面方案

(1)单洞单线方案

该方案盾构隧道内径为7.2 m,见图3(a),利用顶部空间设置排烟道,在疏散平台侧设置纵向疏散通道,每隔一定间距设置联络通道,以满足防灾疏散要求。在线路最低点设置泵房,与联络通道合建。该方案不仅隧道断面较大,且仍需设置联络通道及外设废水泵房,比单洞带疏散通道方案断面稍小,但功能较差,因此不考虑此方案。

(2)单洞双线方案

该方案盾构隧道内径为10.2 m,在单个隧道内并列设置上下行线,将隧道分为上下两层,其中上层作为防灾送风排烟通道,下层中间设置隔离墙和疏散通道,并通过两线之间的安全门进行疏散。在轨道结构两侧设置排水沟,并可在隧底填充区域设置中心排水沟,在隧道最低点处隧道底设置排水泵房,见图3(b)。

图3 盾构法横断面方案

3.2 纵断面研究

3.2.1 纵断面布置原则

(1)两端车站合理埋深,减少长距离冲坡和爬坡,纵坡不大于28‰。

(2)香炉礁航道规划宽度及埋深,远期航道最大拓宽宽度及最大清理深度。

(3)满足施工安全及运营抗浮要求,隧道结构位于远期稳定海床面及远期规划航道深度以下盾构法不小于1 倍洞径,钻爆法不小于1.5 倍洞径。

(4)军港远期清淤深度要求。

(5)船舶制造基地航道远期清理深度。

(6)盾构尽量减少穿越半软半硬、左右不均地层。矿山法尽量深埋,以减少隧道穿越断层破碎带的长度。

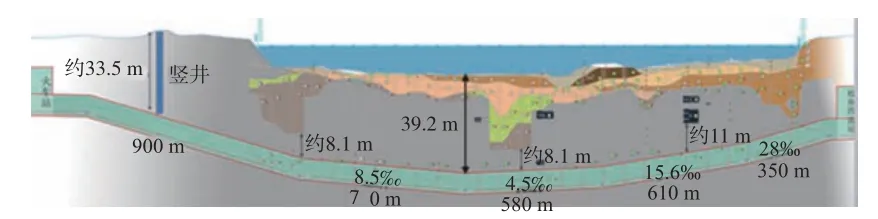

3.2.2 钻爆法纵断面方案研究

跨海区间穿越岩体主要为强、中等风化板岩和灰岩,岩体为较破碎和较完整,海域段水深约6~14 m。钻爆法方案的纵断面拟定情况见图4、图5。

图4 钻爆单洞单线方案纵断面

图5 钻爆单洞双线方案纵断面

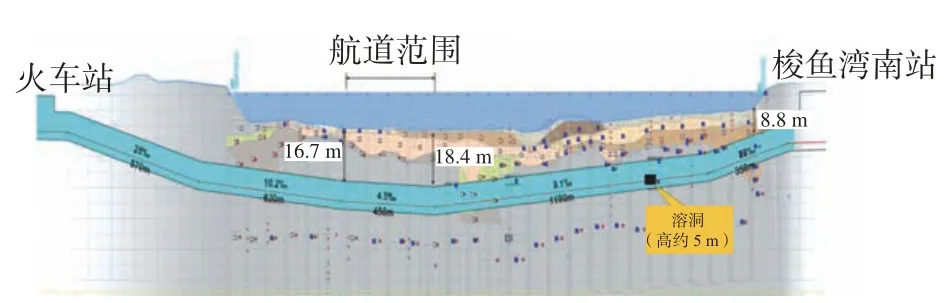

3.2.3 盾构法纵断面方案研究

与钻爆法相比,盾构隧道埋深相对较浅,应尽量避开软、硬不均地层,满足施工期及运营期抗浮安全性要求。盾构方案的纵断面拟定情况如图6 和图7所示。

图6 盾构单洞单线方案纵断面图

图7 盾构单洞双线方案纵断面图

4 工法综合比选

4.1 地层适应性分析

根据地质资料,盾构穿越硬岩比例较小,采用滚刀破岩模式为主的重型刀盘可满足掘进破岩的要求。通过多种勘察和物探手段可以基本准确地探明溶洞分布,并采取预处理措施,有效减小盾构穿越岩溶区段的施工风险,因此盾构的适应性较好。采用钻爆法施工存在较大突泥涌水风险。钻爆法超前地质探测及预报比盾构方案灵活、方便,地质不确定性风险低于盾构方案,同时对溶洞等不良地质条件的辅助施工措施较多。

4.2 对车站的影响分析

跨海区间两段车站距离入海口很近,采用盾构法方案,隧道海底埋深相对较浅,因此车站埋深相应较小,海域南岸车站为地下两层站,海域北岸车站为地下三层站。本区间若采用钻爆法方案,为了降低钻爆法修建海底隧道施工过程中的风险,隧道埋深一般比盾构法修建的隧道埋深大,海域南岸车站为地下三层站,海域北岸车站为地下五层站。本区间两端车站均位于海漫滩地貌,地下水丰富,地质条件较差,隧道采用盾构法方案,车站基坑深度显著减小,风险可控,投资更小,对车站方案具有显著的优势。

4.3 对周边环境的影响分析

本区间沿线存在多处敏感性建构筑物。区间线路近距离侧穿民用加油站,西侧临近船舶制造基地,同时区间还下穿运营中的码头线铁路、军港码头,其中船舶制造基地和军港码头的精密仪器对环境噪声、振动要求均极高。根据军港码头及油库管理要求,300 m 范围内严禁爆破,若采用钻爆法施工,部分范围需要采用机械开挖。

通过上述几种方案的分析,根据地质资料及周边环境,参照国内外类似工程的实践经验,跨海区间无论是采用钻爆法还是盾构法,从技术理论上都是可行的。爆破震动对周边环境带来的问题比盾构突出,若部分钻爆断面采用机械开挖则工期太长,因此排除钻爆法,采用盾构法进行详细比选(见表2)。

表2 跨海隧道盾构方案综合对比表

根据跨海隧道通风防灾的要求,在海域南岸设置区间风井一座,采用单洞双线方案时,海域北岸车站为侧式站台,南岸结合区间风井明挖一段将线间距分开后可设置岛式车站。海域北岸场地条件很好,有利于盾构始发掘进,根据全线其他站点征地拆迁的实施难度,本段跨海区间不是控制性节点工程。采用单洞单线盾构方案不仅穿越更多的溶洞,增大了施工风险,而且海域范围需要修建4 条联络通道,实施难度也很大,总投资也比单洞双线高。综合上述分析,本区间采用盾构法掘进在对环境影响较钻爆法具有显著优势。本区间推荐采用单洞双线盾构法施工。

5 盾构管片设计

5.1 管片厚度

管片结构横向受力时可近似按平面应变模型考虑。在管片接头处,其圆环刚度小于管片本体截面刚度,但仍能传递一定弯矩,整个衬砌圆环是一个含多个弹簧铰的衬砌圆环,本文计算模型采用修正惯用法,修正惯用法将接头的影响表现为管片整体刚度的折减[16]。拱顶竖向土压力按照覆土深度分工况1:H≤D、工况2:D

表3 盾构管片内力计算结果

5.2 管片环宽

管片的宽度要根据管片接缝数量、防水要求、螺栓数量、工期、造价等因素综合确定。据统计,在国内外已建的36 座盾构隧道(外径10 m 以上)的实例中,27 座隧道采用2.0 m 管片环宽,6 座隧道采用1.5 m管片环宽[17]。环宽2 m 的管片相对环宽1.5 m 的管片,隧道内环缝数量减少约25%,降低了漏水概率,管片拼装时间节省约20%,最终带来了可观的经济效益。跨海段线路最小曲线半径为800 m,采用环宽2 m 的管片完全满足转弯半径的要求。根据目前国内盾构机厂家的技术水平,2 m 环宽可满足盾构机千斤顶行程的能力。综合线路特点、结构耐久性、造价、工期、盾构设备等因素,管片环宽取2 m。

5.3 衬砌环类型

盾构隧道是以若干段折线来拟合设计的光滑曲线的,为满足盾构隧道在曲线上偏转及施工中纠偏的需要,应设计楔形衬砌环,目前采用较多的类型有三种:(1)楔形衬砌环与直线衬砌环的组合;(2)左、右楔形衬砌环;(3)通用型管片环。通用环管片由于只需一种管片类型,可节约钢模数量,管片拼装自动化程度高,适用自动化作业,易于纠偏。因此,本方案采用通用型管片环方案。

5.4 管片环、纵向连接方案

管片的连接方式有三种:螺栓连接、销钉连接、构造连接。国内盾构隧道基本均采用螺栓连接。螺栓连接方式主要包括直螺栓连接、弯螺栓连接和斜螺栓连接。直螺栓连接对精度要求不高,但其开手孔较大,对管片截面削弱较大。弯螺栓连接对精度要求较高,开手孔较小,对管片截面削弱较小,但容易变形,拼装麻烦,用料多。斜螺栓开手孔最小,对管片截面削弱最小,耗钢量最省,施工也最方便,但对螺栓和预埋件精度要求最高。本工程衬砌直径大、地层软硬不均、结构受力大,同时考虑抗震要求,综合考虑管片环、纵向连接接头均采用斜螺栓连接。

6 结论

(1)从线路线形条件、车站选址、对重点地区的服务、工程难度以及投资等方面综合考虑,跨海隧道推荐沿友好街的路由方案。

(2)基于现有地质资料,综合考虑隧道建设对周围环境影响程度、施工难度、车站规模等因素,推荐采用单洞双线大盾构方案。

(3)管片厚度由隧道覆土最深的工况控制,为提高隧道的耐久性、加快施工进度,节约造价管片环宽取2 m。

(4)本工程采用拼装自动化程度较高的通用型管片环方案,管片环、纵向连接接头均采用斜螺栓连接。