绿肥根茬还田和化肥用量对土壤团聚性及碳氮分布的影响

刘小粉,王清涛,白双宇,卢彦琦,刘春增,曹卫东

(1.河北工程大学,河北 邯郸 056038;2.河南省农业科学院植物营养与资源环境研究所,河南 郑州 450002;3.中国农业科学院农业资源与农业区划研究所,北京 100081)

团聚体作为土壤肥力的调节器,在协调土壤水、肥、气、热,改善土壤结构及促进植物根系生长方面发挥着重要作用[1-3]。有机碳作为土壤肥力和土壤质量好坏的重要衡量指标,也直接或间接影响土壤生态系统中的养分循环、水分保持、土壤结构改良及植物生长发育等[1-3],土壤碳库大小及转化速率还可能引起环境温室气体变化。因此,土壤团聚体和有机碳的相关研究不仅受到土壤学家的重视,也在全球环境变化研究中得到极大的关注[4-5]。近年来,随着团聚体形成模型[6-7]的建立,学者们在探索土壤有机碳固持和转化机制时往往从团聚体层面着手展开,土壤团聚体形成、分布、稳定性与有机碳固持的关系及其对农业管理措施的响应成为土壤学研究的热点[1-3]。

绿肥作为一种清洁肥源,翻压还田能替代20%~60%的化学氮肥而保证不减产,还田后能增加土壤碳氮、改善土壤团聚性、影响微生物碳和酶活性,同时为作物生长提供大量养分和良好生长环境[8-12],在农业可持续发展中越来越被重视。赵秋等[13]发现,短期冬绿肥翻压还田对玉米产量、土壤pH、速效氮、有效磷含量无显著影响,但能显著提高土壤有机碳含量,且二月兰显著高于毛叶苕子。也有研究发现,翻压绿肥能显著提高土壤全氮、有效磷和速效钾含量,使土壤C/N 降低高达21%[14]。张钦等[15]发现,连续进行绿肥根茬还田会改变土壤和团聚体有机碳含量,且不同绿肥(箭筈豌豆、肥田萝卜、蓝花苕子、毛叶苕子、光叶苕子)效果有差别。可见,绿肥翻压效果如何与土壤本身性质、绿肥种类及绿肥还田方式(绿肥还田、根茬还田等)关系密切。

豫南作为单季稻产区,每年有大量冬闲田,受当地财政支持、科研投入等多种因素影响,近年来紫云英作为当地受欢迎的绿肥品种重新受到农民欢迎,通常种植于冬闲田,与水稻进行轮作,紫云英轮作后主要有两种利用方式:水稻插秧前作为绿肥翻压还田或收割秸秆以储存鲜草作饲料(仅留根茬还田)。绿肥翻压还田对节省化肥、土壤养分含量、碳氮固持、水稻产量等的影响已有大量研究[9,16-17],而绿肥根 茬还田效 果缺乏广泛研究[15,18],尤其是紫云英根茬还田配施化肥效果如何尚未见报道。该研究拟通过短期(3 年)定位试验探讨绿肥根茬还田和化肥施用量对土壤团聚性及碳氮分布特征的影响,为土壤培肥和发展畜牧业提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验设计

该定位试验于2009 年设置在河南省信阳市农科院试验田(32°07′ N,114°05′ E),该土壤为典型水稻土,耕层土壤质地为粘壤,耕作制度为单季稻(冬季田地空闲,称为冬闲田)。水稻种植季当地常规施肥(该试验称为100%化肥),氮(N)、磷(P2O5)和钾(K2O)施用量分别为225、135 和135 kg/hm2,磷钾肥(普通过磷酸钙和氯化钾)全部基施,氮肥(碳酸氢铵)按基肥∶分蘖肥∶孕穗肥=3∶2∶1 施用。该试验利用冬闲田轮作绿肥(紫云英),水稻收获后把紫云英种子均匀撒播于各试验小区,播种量为30 kg/hm2,来年水稻插秧前收割绿肥地上部,各小区仅留根茬,水稻插秧前绿肥根茬用小型旋耕机翻压还田。该试验依据绿肥根茬还田与否及化肥用量不同,共设5 个处理:100%化肥(即常规施肥,简称为100%CF);绿肥根茬还田(GM);100%化肥+绿肥根茬还田(100%CF+GM);90%化肥+绿肥根茬还田(90%CF+GM);80%化肥+绿肥根茬还田(80%CF+GM)。每个处理设4 个重复,面积均为6.67 m2,小区间做田埂并用塑料膜隔开以防串水串肥,留0.25 m 宽沟以便灌排及其它田间管理。

1.2 样品采集与分析

2012 年9 月水稻收获后,以挖剖面方式采集0~15 cm(耕层)原状土样用土盒带回实验室,沿土壤自然裂缝轻轻掰开至全部通过8 mm 筛,自然风干待测。依据土壤团聚体湿筛法[19]测定>2、0.25~2、0.05~0.25 和<0.05 mm 4 个粒级水稳性团聚体质量百分比含量,4 次重复。团聚体平均重量直径(MWD)计算方法如下:

其中,xi为团聚体平均直径,wi为对应粒径团聚体的质量百分数。团聚体内有机碳和全氮含量用碳氮元素分析仪测定。团聚体有机碳或全氮贡献率计算方法如下:

团聚体有机碳或全氮贡献率(%)=该粒级团聚体质量百分比×该粒级团聚体有机碳或全氮含量/土壤有机碳或全氮含量×100 (2)

用SPSS 13.0 进行数据的差异显著性和相关性分析。采用单因素(one-way ANOVA)-Duncan法进行处理间差异显著性分析(P=0.05),采用Pearson 法进行各变量之间的相关性分析。

2 结果与分析

2.1 不同处理下土壤团聚体分布及稳定性变化

图1a 显示不同处理下各粒径水稳性团聚体质量百分比分布及团聚体稳定性变化情况。相同处理的不同粒径团聚体含量差别明显,但具有相同趋势,即各处理都是0.25~2 mm 团聚体质量百分比最高(各处理平均值为45.8%),>2 mm团聚体次 之(26.5%),0.05~0.25 mm 团聚体较低(19.8%),<0.05 mm 团聚体最低(7.9%),其中>0.25 mm 大团聚体质量百分比累计占59.7%~79.8%。除0.25~2 mm 团聚体外,其它3 个粒级在处理间分布发生了明显变化:与100%CF 相 比,GM、100%CF+GM、90%CF+GM、80%CF+GM 均显著提高了>2 mm 团聚体质量百分比,不同程度降低了0.05~0.25 mm 和<0.05 mm团聚体含量,4 个绿肥根茬还田处理间无显著性差异(P>0.05)。整体来看,绿肥根茬还田使<0.25 mm小团聚体向>0.25 mm 大团聚体(主要是>2 mm 大团聚体)转变,与100%CF 相比,GM、100%CF+GM、90%CF+GM 和80%CF+GM 分别使>0.25 mm 大团聚体提高20.7%、29.6%、31.8%和33.4%。

该研究用团聚体平均重量直径(MWD)衡量团聚体稳定性变化,由图1b 看出,绿肥根茬还田能显著提高团聚体稳定性,与100%CF 相比,GM、100%CF+GM、90%CF+GM、80%CF+GM 4 个处理使MWD 分别提高48.2%、53.1%、76.8%和68.5%,但4 个处理之间无显著性差异。

2.2 不同处理下土壤团聚体有机碳和全氮分布规律

图2 显示不同处理下各粒级团聚体有机碳和全氮含量分布情况。对于同一处理,团聚体内有机碳和全氮含量均随团聚体粒径减小而降低,即有机碳和全氮含量分布趋势为(>2 mm)>0.25~2 mm>0.05~0.25 mm>(<0.05 mm)。其中,有机碳 在>2、0.25~2、0.05~0.25 和<0.05 mm 团 聚体内的平均含量分别为17.7、16.6、13.6 和11.5 g/kg,全氮平均含量分别为1.58、1.45、1.21 和1.03 g/kg。对 于>2 和0.05~0.25 mm 团聚体,有机碳和全氮含量在处理间均无显著差异(P>0.05);对于0.25~2 mm 和<0.05 mm 团聚体,与100%CF 相比,绿肥根茬还田4 个处理有机碳和全氮含量均有降低趋势,且除0.25~2 mm 团聚体有机碳含量的90%CF+GM 和<0.05 mm 团聚体全氮含量的GM 处理外,降低程度均达显著水平。

图3 显示各粒级团聚体对整土有机碳和全氮的贡献(由于全氮和有机碳趋势一致且和有机碳显著正相关R2=0.999,所以本文只讨论有机碳)。可以看出,0.25~2 mm 大团聚体是贡献最高的粒级,对土壤有机碳贡献率为45.4%~50.6%,>2、0.05~0.25和<0.05 mm 粒级贡献率分别是16.0%~37.6%、13.1%~23.3%和3.2%~10.2%。与100%CF 相比,绿肥根茬还田4 个处理均显著提高了>2 mm 团聚体对土壤有机碳贡献率,同时降低了0.05~0.25 和<0.05 mm 团聚体对土壤有机碳贡献率,说明绿肥根茬还田不仅促进大团聚体的形成,也使有机碳随着微团聚体形成大团聚体从而被保存在大团聚体中。

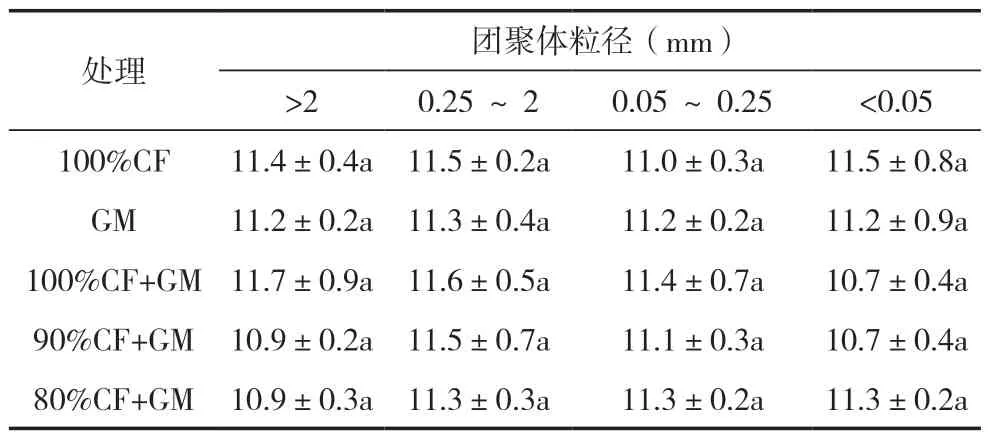

由表1 看出,对于同一粒级团聚体,碳氮比在处理间均无显著性差异;对于同一处理,碳氮比在不同粒级间也无显著性差异。

表1 不同处理下土壤团聚体碳氮比

2.3 不同处理下土壤团聚体各指标相关分析

不同处理团聚体各指标相关性如表2。可以看出,MWD 与>2 mm 团聚体质量百分比极显著正相关(相关系数为0.991),与0.25~2 mm 团聚体质量百分比相关不显著(相关系数为-0.194),与0.05~0.25、<0.05 mm 团聚体质量百分比极显著负相关(相关系数分别为-0.803 和-0.771),说明大团聚体越多土壤结构稳定性越高,而小团聚体多土壤结构稳定性越差,而绿肥根茬还田有利于大团聚体形成和团聚体稳定性提高。MWD 与<0.05 mm团聚体有机碳含量极显著负相关,与其他粒级团聚体有机碳含量无显著相关性。MWD 与各粒级团聚体有机碳贡献极显著相关(0.25~2 mm 团聚体除外):其中与>2 mm 团聚体有机碳贡献率极显著正相关,与0.05~0.25、<0.05 mm 极显著负相关。团聚体质量百分比与该粒级团聚体有机碳含量相关不显著(<0.05 mm 团聚体除外),与该粒级团聚体有机碳贡献率相关极显著。

表2 土壤团聚体各指标相关分析

3 讨论

3.1 不同处理下土壤团聚体分布及稳定性变化

水稳性团聚体含量和分布能衡量土壤结构稳定性和抗侵蚀能力,水稳性大团聚体含量常作为判断土壤结构稳定性和土壤质量好坏的重要指标之一。研究[9,20-21]发现0.25~2 mm 团聚体在土壤中占绝对优势,这与该研究结果一致。也有研究发现<0.25 mm 微团聚体占绝对优势[22]或土壤中无占绝对优势的粒级[23]。刘恩科等[24]、樊红柱等[25]、Six 等[26]认为,长期不同施肥或耕作处理会使团聚体粒级(包括占绝对优势的粒级)分布发生改变。可见,团聚体粒级分布不仅和供试土壤基本性质关系密切,还随农业管理措施发生改变。绿肥根茬还田未使该研究占绝对优势的粒级发生转移,整体来看,却使<0.25 mm 微团聚体向>2 mm 大团聚体转变,原因可能是与100%CF 相比,绿肥根茬还田的土壤会产生大量绿肥根系,这些根系通过对土壤颗粒的直接缠绕作用,促进微团聚体形成大团聚体[6,27-30]。种植绿肥的处理土体内根系量较大,这会提高根际微生物量,根际细菌分泌物和真菌菌丝的粘结作用,也利于大团聚体的形成和稳定[31-32]。另外,在水稻土中,氧化物在土壤团聚和有机碳固持过程中的作用不容忽视,它甚至会成为团聚体形成的主要粘结剂[33-34]。这也可能是土壤有机碳在处理间无显著差异,而>2 mm 大团聚体含量却发生变化的原因之一。

3.2 不同处理下土壤团聚体有机碳和全氮分布规律

有机碳是土壤团聚体的重要组成部分,也是团聚体形成和保持稳定性的重要影响因素,Elliott[28]认为微团聚体由含碳量高、不稳定的粘结剂(真菌菌丝、根系、微生物和植物源的多糖)粘结成大团聚体,故大团聚体(>2 和0.25~2 mm)比微团聚体(0.05~0.25 mm)含有更多的有机碳[27],这与该研究发现的有机碳含量随团聚体粒径增大而升高的现象相一致。该研究中,土壤有机碳含量在处理间无显著差异,团聚体有机碳含量却在0.25~2 和<0.05 mm 两个粒级产生显著差异,一方面可能和团聚体形成(图1 显示,整体上<0.25 mm 微团聚体向大团聚体转变)过程中有机碳随之发生转移有关,因为团聚体形成和有机碳固持是联系紧密且同时进行的复杂过程[2-3,6-7],也可能是绿肥根茬还田短期内(3 年)虽未引起土壤有机碳含量发生变化,却可能引起有机碳类型发生改变,而湿筛法过程中绿肥根茬还田处理的0.25~2 和<0.05 mm 团聚体损失了部分可溶性碳。

由团聚体碳氮贡献率分布发现(图3),>0.25 mm 大团聚体对该水稻土碳氮的固持和累积起主要作用,这与以往研究结果一致[15,35-36]。说明绿肥根茬还田不仅促进大团聚体的形成,而且随着微团聚体向大团聚体转移,有机碳和全氮也被大团聚体固持,即绿肥根茬还田不利于<0.25 mm 微团聚体固持碳氮,却有利于>0.25 mm 大团聚体固持碳氮。因此,长远来看,绿肥根茬还田处理将有利于土壤固持更多有机碳,因为大团聚体对有机碳具有物理保护作用[7]。而Lee 等[37]发现韩国水稻土<0.05 mm 团聚体对有机碳贡献最大(>70%),这可能和其试验田排水不畅长期处于淹水状态有关。因为已有研究发现,与干湿交替条件相比,给水稻土持续灌水能显著减少水稳性大团聚体含量[38]。碳氮比可以反映土壤碳固持的有效性,常作为一个重要参考指标。该研究中碳氮比在不同处理间和不同团聚体粒级间均无显著性差异,可能和土壤本身性质及试验年限有很大关系。

3.3 不同处理下土壤团聚体各指标相关分析

团聚体稳定性常用MWD 表示,MWD 越大表示团聚体团聚度越高,即稳定性越强[39]。该研究中,随着微团聚体向大团聚体转变,绿肥根茬还田4 个处理均显著提高了MWD,而MWD 与>2 mm团聚体质量百分比和>2 mm 团聚体有机碳贡献率均呈极显著正相关。因此,团聚体稳定性提高,主要因为绿肥根茬还田能增加>2 mm 大团聚体含量和>2 mm 团聚体有机碳贡献率。团聚体质量百分比与该粒级团聚体有机碳的贡献率均极显著相关,说明在研究团聚体形成、稳定性与有机碳固持关系时,需要进一步考虑团聚体有机碳贡献率,不能只考虑团聚体有机碳含量。因为土壤碳固持能力不仅和各粒级团聚体有机碳含量有关,还与该粒级团聚体在土壤中占比相关。

4 结论

经过3 年短期定位试验发现,与100%CF 相比,绿肥根茬还田4 个处理有利于大团聚体形成和团聚体稳定性提高,随着微团聚体向大团聚体转移,有机碳和全氮也被大团聚体固持;相关分析表明,>2 mm 大团聚体质量百分比及其有机碳贡献率是引起团聚体稳定性提高的主要原因,团聚体质量百分比与该粒级团聚体有机碳的贡献率相关极显著。因此,绿肥根茬还田有利于土壤结构稳定和碳氮积累,短期内还能减施化肥,是豫南地区冬闲田利用、培肥土壤及发展畜牧业的有效途径。