添加剂对好氧堆肥过程氮素固持和重金属钝化过程的影响

徐 荣,朱凌宇,王守红*,寇祥明,张家宏,毕建花,唐鹤军

(1.江苏里下河地区农业科学研究所,江苏 扬州 225007;2.江苏省生态农业工程技术研究中心,江苏 扬州 225007)

农业生产中,畜禽粪便、作物秸秆等有机废弃物不能及时得到有效处理,导致环境污染问题层出不穷。实际上,废弃物是一种错置的养分资源,通过好氧堆肥方式有效实现废弃物减量化、无害化和资源化后,将其作为化肥部分替代,有助于农产品产量保持和品质提升。但采用好氧堆肥方式处理有机废弃物过程,存在着氮素养分损失现象,影响肥效;鸡粪、猪粪、城市生活污泥等有机废弃物,其自身存在重金属含量过高或超标风险,使其受到高端农业生产市场的否定,而常规生产由于经济效益较低而无法接纳,导致该类资源处置成本和难度均增加。

针对前述问题,相关文献报道了添加剂在该领域的有效利用。例如借助多孔材料吸附特性[1-2],用酸性材料抑制堆体碱化[3]等方式有效控制氮素流失,促进重金属钝化。聚天冬氨酸作为一种高分子氨基酸材料,其官能团含量较高,农业领域主要用于肥料缓释剂开发利用[4];土壤改良液主要为火山区域植物提取的矿物液,主要用于废弃物堆肥、发酵床、污水絮凝处理等领域。但关于不同添加剂对有机废弃物堆肥,特别是畜禽粪便堆肥中,氮素损失及重金属钝化效果比较的研究鲜见报道,因此,本文采用氮素、重金属含量均较高的鸡粪作为主要堆肥物料,通过文献查阅结合推荐用量的方式,确定生物炭(BC)、果皮发酵液(FW)、聚天冬氨酸(PA)、土壤改良液(TG)在堆肥过程中的适宜用量,并进行堆肥发酵模拟试验;通过堆肥过程中氮素及4 种重金属[5-6]不同形态含量变化,比较添加剂使用效果,为农业有机废弃物好氧堆肥高效化、环保化利用,提供现实参考依据。

1 材料与方法

1.1 供试材料

鸡粪取自大型蛋鸡养殖场,含水率为80%左右,调理剂选择麦壳,含水率为11%左右。BC 购自市场,其经过500℃2 h 限氧热解后制成;FW 主要由果皮、腐烂水果作为原料,采用EM 菌密闭发酵两周后收集的发酵滤液;PA 购自市场,分子量8000 左右,有效含量为31%左右;TG 购自市场,成分为以Fe(1.41%)为主矿质液。发酵容器选择白色塑料桶(50 L)。各添加剂全氮含量及用量见表1,BC 用量综合考虑成本及文献报道用量[1,7];基于前期干湿分离牛粪保氮研究结果,结合2 种废弃物初始总氮含量差异,确定PA 添加量;TG 添加量依据商品废弃物堆肥处理中的推荐用量;FW 堆肥用量主要参考文献[3]换算得到。

表1 添加剂用量及全氮含量

1.2 试验方法

堆肥物料为鲜鸡粪∶麦壳=4∶1(w/w)的混合物。将其与添加剂混匀后(用量见表1),装入开口白桶中(14 kg 新鲜混合物料),每隔2 d 翻堆一次。固定温度计插入深度后,定期记录堆体温度;第1、4、9、12、17、23、29、35 d 随机取样,鲜样2 mol/L KCl 浸提后分别采用靛酚蓝比色法和酚二磺酸比色法测定铵氮、硝氮含量;风干样分别采用凯氏法、BCR 法浸提-原子吸收分光光度计测定全氮含量、不同形态重金属各含量(表2),每个样品3 次重复。以不添加材料为空白对照(CK)。

表2 BCR 顺序提取步骤

堆肥升温期、高温期及降温期随机取样并混匀,采用四分法得到200 g 堆肥样品;风干后采用高速粉碎机(10000 r/min)粉碎,设置堆肥与超纯水体积比为1∶10,恒温水浴200 r/min 振荡提取24 h,在4℃ 12000 r/min 下离心20 min,上清液过0.45 μm的滤膜,将滤液冷冻干燥得到堆肥DOM[8]。采用美国Varian 公司670-IR 型傅里叶变换红外光谱仪对提取的堆肥DOM 进行扫描,范围为4000~400 cm-1,分辨率为4 cm-1,扫描信号累加32 次作为DOM 量,每处理重复3 次[9]。

2 结果与分析

2.1 堆体理化性质

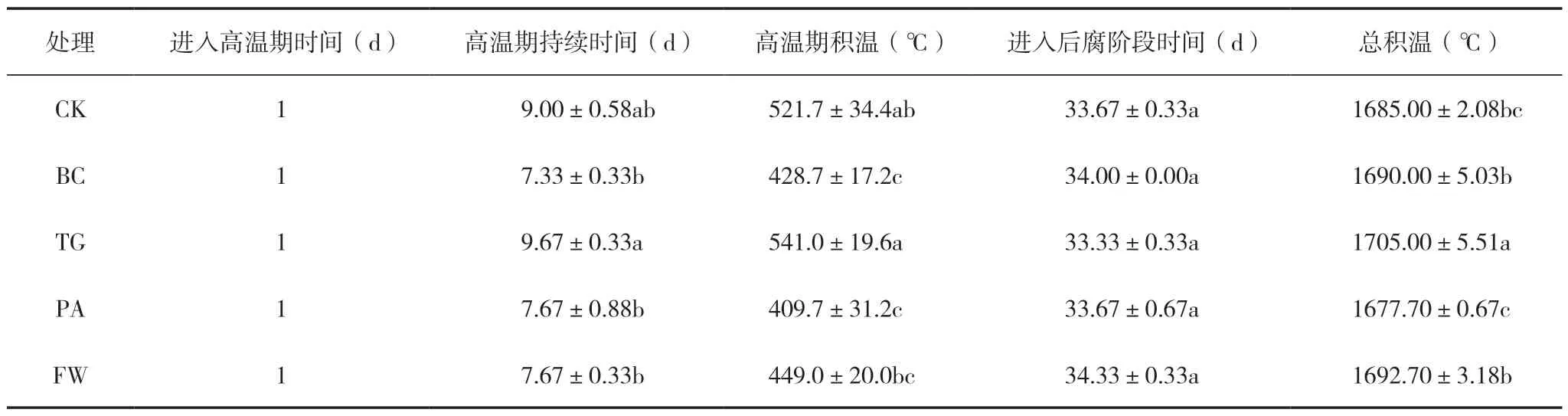

如表3 所示,各处理均可在建堆1 d 内进入高温期;各处理均达到无害化标准,即堆温≥55℃的持续时间不低于7 d,其中TG 处理高温期持续时间、高温期积温均显著高于除CK 外的其他添加剂使用组(P<0.05);CK 处理的高温期持续时间与其他处理的差异均未达到显著水平(P>0.05);除TG 处理外,CK 处理高温期积温显著高于其他处理(P<0.05);BC、PA、FW 处理高温期各指标间的差异性均未达到显著水平(P>0.05);TG 处理最早进入后腐阶段,但各处理进入后腐阶段时间的差异均未达到显著水平(P>0.05);仅TG 处理总积温显著高于CK 处理(P<0.05);各添加剂处理组间,TG 处理总积温显著高于其他处理(P<0.05),PA 处理显著低于其他添加剂使用组(P<0.05)。

表3 堆体关键温度参数

堆肥过程中,各处理堆体pH 波动变化,总体呈现先升后稳的趋势;堆肥开始时,PA 处理pH 显著低于其他各处理(P<0.05),TG 处理显著低于CK(P<0.05);堆肥过程中,除第12 d 与FW 相同外,BC 处理pH 持续高于其他处理(P>0.05),堆肥第23 d 后,各处理pH 出现分化,表现为BC>FW>CK>PA>TG;BC 显著高于CK。TG、PA 分 别显著低于BC、FW。至堆肥结束,CK、BC、TG、PA、FW 处理较堆肥初始时的pH 分别提升2.52%、6.20%、4.10%、6.91%、5.85%。

2.2 堆体氮素

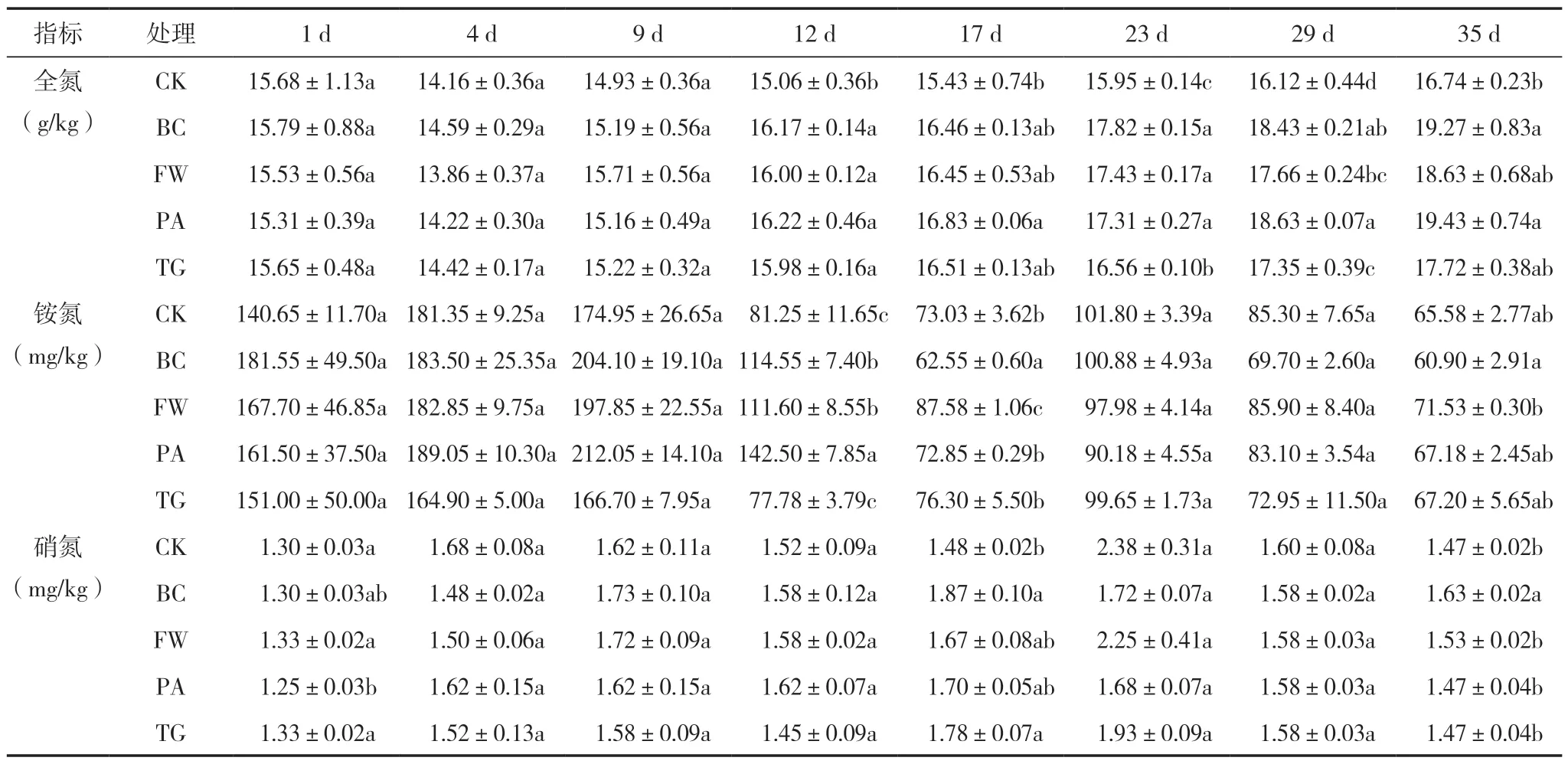

各处理全氮含量变化均呈先降后升趋势,堆肥第4 d 时均达到谷值(表5);此后全氮含量不断升高,其中CK 自堆肥第9 d 至堆肥结束时全氮含量持续低于其他组,且与PA、BC 处理差异达到显著水平(P<0.05)。添加剂使用组中,堆肥第1~17 d,各处理间全氮含量差异较小;自第17 d 后,各添加剂使用组全氮含量的差异不断增大,其中TG 处理持续低于其他各添加剂使用组(P>0.05),而PA 和BC 处理间全氮含量差异较小,FW 处理则在堆肥第23 d 之后,一直低于PA 和BC 处理(P>0.05);堆肥结束时,PA 与BC 处理全氮含量最高,二者间差异不显著(P>0.05),但均显著高于CK(P<0.05);相较于堆肥初始时,CK、BC、TG、PA、FW 全氮含量分别增加6.7%、22.1%、20.0%、26.9%、13.2%。

各处理堆肥过程中,铵氮含量变化趋势相近(表5);前期由于微生物快速繁殖活动,有机质被快速矿化,生成大量铵氮;堆肥第1~12 d 时,PA 处理铵氮含量持续高于其他处理,BC 与TG的铵氮含量则仅次于前者,而FW 处理则与CK的铵氮含量相当,且持续低于其他3 个处理,但差异性均未达到显著水平(P>0.05);堆肥第4 d 时,CK处理铵氮含量达到峰值,而BC、TG、PA、FW 则均在第9 d 时达到峰值;此后,各处理由于氨化作用形成的氨气挥发及硝化作用强化,铵氮含量不断下降,至堆肥结束时,CK、BC、TG、PA、FW处理的铵氮含量较堆肥初始时分别减少53.4%、57.3%、55.5%、58.4%、66.5%。

各处理硝氮含量呈现波动变化趋势,总体呈前期不断增加,后期下降并稳定的趋势(表5)。堆肥初始时,各处理硝氮含量接近;堆肥开始后,大量有机质被快速分解,使得堆体的硝氮含量略有增加;此后,受堆肥高温影响,硝化细菌活动受到抑制,同时在氨化细菌的作用下,硝氮被还原成铵氮,各处理硝氮含量的增加速率减缓,或存在下降阶段;堆肥后期,由于堆温不断下降,硝化细菌活性有所增强,BC、PA 处理在第17 d 时达到峰值,其余3 个处理则在第23 d 达到峰值;此后,各处理硝氮含量下降并趋于稳定,至堆肥结束时,CK、BC、TG、PA、FW 处理硝氮含量较堆肥初始时分别增加12.82%、25.64%、10.00%、17.33%、15.00%。注:同一时间同一指标中,字母不同表示不同处理间差异达5%显著水平。

表5 堆体氮素含量变化

2.3 堆体重金属

2.3.1 重金属总含量变化

如表6 所示,堆肥前后各处理的重金属总含量发生明显变化,除Cu、Pb 外,其他重金属总量均受到好氧堆肥过程影响,发生“浓缩效应”,其中堆腐前后各处理的Zn 总量差异均达到显著水平(P<0.05)。与CK腐熟后堆体重金属总量相比,BC 处理中5 种重金属总量均增加,其中Cr 达到显著水平(P<0.05);TG处理中Pb、Cd、Cr 总量均增加,其中Cd 达到显著水平(P<0.05);PA 处理中Pb、Cd、Cr 总量均增加,其中Cd、Cr 达到显著水平(P<0.05);FW 处理中除Cu 以外,其他4 种重金属总量均增加,但均未达到显著水平(P>0.05)。

表6 重金属总量变化 (mg/kg)

2.3.2 重金属形态分布

重金属总量变化趋势无法直接反映出废弃物堆腐前后的安全风险高低,而重金属形态变化对植物可利用效率则具有显著影响。因此,通过重金属4种不同形态分布占比(表7),分析堆肥前后,添加剂使用对堆体再利用过程重金属安全风险的影响。

表7 重金属形态分布 (%)

堆肥原料和CK 处理,Cu的形态主要以可氧化态为主(49.35%~57.34%),其次为可还原态(25.61%~37.04%)、酸可溶态(5.87%~14.87%)和残渣态(2.87%~3.84%);CK 处理,堆体中可还原态Cu 占比显著增加44.59%(P<0.05)。各处理腐熟后,堆体中可氧化态Cu 占比排序为TG>FW>PA>BC>CK,可还原态Cu 占比排序为BC>CK>PA>FW>TG,酸可溶态Cu 占比排序 为CK>BC>TG>FW>PA,各处理3 种形态占比间的差异均未达到显著水平(P>0.05);残渣态Cu 占比排序为PA>FW>TG>BC>CK,其中PA 处理较CK 显著增加33.98%(P<0.05)。

各处理堆体中Zn 赋存形态以残渣态(29.33%~40.63)、可还原态(22.27%~33.26%)、酸可溶态(20.50%~29.24%)为主,可氧化态相对较少(6.15%~17.66%)。与堆肥原料相比较,CK 处理残渣态Zn 占比显著减少20.92%(P<0.05),可还原态Zn 占比显著增加49.33%(P<0.05),可氧化态Zn 占比显著下降21.75%(P<0.05)。各处理腐熟后堆体中残渣态Zn 占比排序为PA>TG>BC>CK>FW,其 中PA 处理较FW 显著增加21.17%(P<0.05);可还原态Zn 占比排序为CK>FW>TG>BC>PA,其中PA 处理较CK 显著降低20.93%(P<0.05);酸可溶态Zn 占比排序为CK>FW>BC>TG>PA,其 中PA 和TG 处理较CK分别显著下降29.89%、20.34%(P<0.05),PA处理较BC、FW 分别显著降低17.14%、23.16%(P<0.05);可氧化态Zn 占比排序为PA>TG>BC>FW>CK,其中BC、PA、FW、TG 处理可氧化态Zn 占比显著高于堆肥前(P<0.05),且较CK 分别显著增加112.71%、186.97%、101.59%、120.02%(P<0.05),PA 处理分别较BC、FW、TG 显著增加34.19%、42.30%、30.43%(P<0.05)。

堆肥前后,堆体中Pb 赋存形态以可还原态(55.78%~70.38%)、可氧化态(18.68%~33.86%)为 主,残渣态(5.55%~9.68%)、酸可溶态(0.89%~5.99%)二者相对较少。与堆肥原料相比较,CK 处理腐熟后的4 种形态Pb 占比的变化均不显著(P>0.05)。各处理腐熟后,堆体中可还原态Pb占比排序为CK>BC>FW>TG>PA,可氧化态Pb 占比排序为PA>TG>FW>BC>CK,残渣态Pb 占比排序为CK>PA>TG>FW>BC,各处理Pb 3 种形态占比间的差异均未达到显著水平(P>0.05);酸可溶态Pb 占比排序为BC>FW>CK>PA>TG,其中PA 处理较BC显著降低66.56%(P<0.05),TG 处理较FW、BC 分别显著降低81.23%、85.14%(P<0.05)。

堆肥前后,堆体中Cd 赋存形态以残渣态(86.98%~93.80%)为主,可还原态(3.44%~6.46%)、酸可溶态(0.44%~4.51%)、可氧化态(0.77%~2.84%)相对较少。与堆肥原料相比,CK 处理残渣态Cd 占比显著下降6.53%(P<0.05),可还原态Cd 占比显著增加87.88%(P<0.05),酸可溶态Cd 占比显著增加126.32%(P<0.05)。各处理腐熟后,堆体中残渣态Cd 占比排序为PA>TG>FW>CK>BC,其 中PA 处理较CK 显著增加5.56%(P<0.05),较BC 显著增加6.40%(P<0.05),TG 处理较BC 显著增加4.92%(P<0.05);可还原态Cd 占比排序为CK>BC>PA>FW>TG,各处理间的差异均未达到显著水平(P>0.05);酸可溶态Cd 占比排序为CK>BC>FW>TG>PA,其中PA、FW、TG处理较CK 分别显著降低90.20%、36.42%、49.56%(P<0.05),PA 处理较BC、FW、TG 分别显著降低89.36%、84.59%、80.58%(P<0.05),FW、TG 处理则较BC 分别显著降低30.98%、45.24%(P<0.05);可氧化态Cd 占比排序 为BC>FW>TG>PA>CK,其中BC、FW、TG 分别较CK 显著增加109.83%、91.90%、71.24%(P<0.05),BC 处理较PA 显著增加48.90%(P<0.05)。

堆肥前后,堆体中Cr 赋存形态以残渣态(70.46%~76.95%)为主,可氧化态(15.41%~20.24%)、酸可溶态(3.81%~6.60%)、可还原态(3.46%~5.70%)相对较少。与堆肥原料相比,各处理腐熟后,堆体中Cr的4 种形态占比的差异性均不显著(P>0.05)。各处理腐熟后堆体中残渣态Cr 占比排序为CK>BC>PA>FW>TG,其中BC 处理较PA 显著增加9.22%(P<0.05);可氧化态Cr 占比排序为CK>BC>PA>FW>TG,各处理间的差异均未达到显著水平(P>0.05);酸可溶态Cr 占比排序为CK>BC>PA>FW>TG,其中BC 处理较CK 显著降低42.29%(P<0.05);可还原态Cr 占比排序 为CK>BC>PA>FW>TG,各处理间的差异均未达到显著水平(P>0.05)。

2.4 堆体腐殖化程度

2.4.1 堆体腐殖质红外光谱

图1 中,各处理、不同时期堆肥的DOM 红外光谱图具有相似的特征峰。结合文献报道的特征峰归属[10-12],可对堆肥过程中特征物质进行半定量分析,以判断各处理腐殖化程度。

3500~3200 cm-1处为-OH 氢键的伸缩振动,代表碳水化合物和少量残留水分的-OH 吸收,还包括氨基酸的N-H 伸缩振动吸收。CK 和TG 处理在此处的峰强变化趋势相同,皆为先升高后降低;BC 处理则是先降低后升高,峰强最终与初始较为接近;FW 处理呈先下降后稳定的趋势;PA 处理则呈不断下降趋势;各处理降温期时的该处峰强,较升温期分别增加14.99%、-10.99%、-4.87%、-35.62%、-60.45%。

2935~2915 cm-1处为不对称-CH2-中的C-H伸缩振动,代表堆体中的脂肪及脂质类物质。CK和TG 处理在此处的峰强在堆肥过程中的变化趋势均呈先升高后降低,且二者降温期的峰强与升温期均较为接近;BC 和FW 处理均呈先下降后上升趋势,但前者降温期峰强与升温期较为接近,而后者降温期则低于升温期;PA 处理呈先下降后稳定的趋势;各处理降温期峰强较升温期分别增加-0.16%、-3.55%、2.06%、-25.19%、-48.39%

1650~1620 cm-1处为取代的芳环的振动,及酰胺中的C=O、N-H 键及吸湿水的伸缩振动。CK、TG 和FW 处理此处峰强均呈先上升后下降趋势,且降温期峰强均略低于升温期;而BC 和PA 处理均呈先下降后上升趋势,但前者降温期峰强略高于升温期,而后者正相反;各处理降温期峰强相较于升温期分别增加-6.82%、-17.38%、-9.06%、0.79%、-35.97%。

1421~1431 cm-1,羧酸分子中羟基面内弯曲振动,羧酸盐的C=O 伸缩振动和脂肪族CH2的摇摆振动。CK 和TG 处理均呈先升高后降低趋势,且降温期峰强均高于升温期;BC 和PA 处理均呈先下降后上升趋势,其中前者降温期峰强高于升温期,后者两个阶段峰强较为接近;FW 处理呈先下降后稳定趋势;各处理降温期峰强相较升温期分别增加39.80%、16.04%、8.62%、-0.78%、-6.33%。

1080~1030 cm-1代表多糖及其类似物的C-O键及硅酸盐杂质的Si-O 键伸缩振动。CK、TG 和FW 处理在此处峰强均呈先上升后下降趋势,其中CK 处理降温期时峰强高于升温期,而后两者均相反;BC 和PA 处理均呈先下降后上升趋势,其中前者降温期峰强略高于升温期,而后者则相反;各处理降温期峰强相较于升温期分别增加33.13%、-11.31%、-0.44%、1.98%、-27.66%。

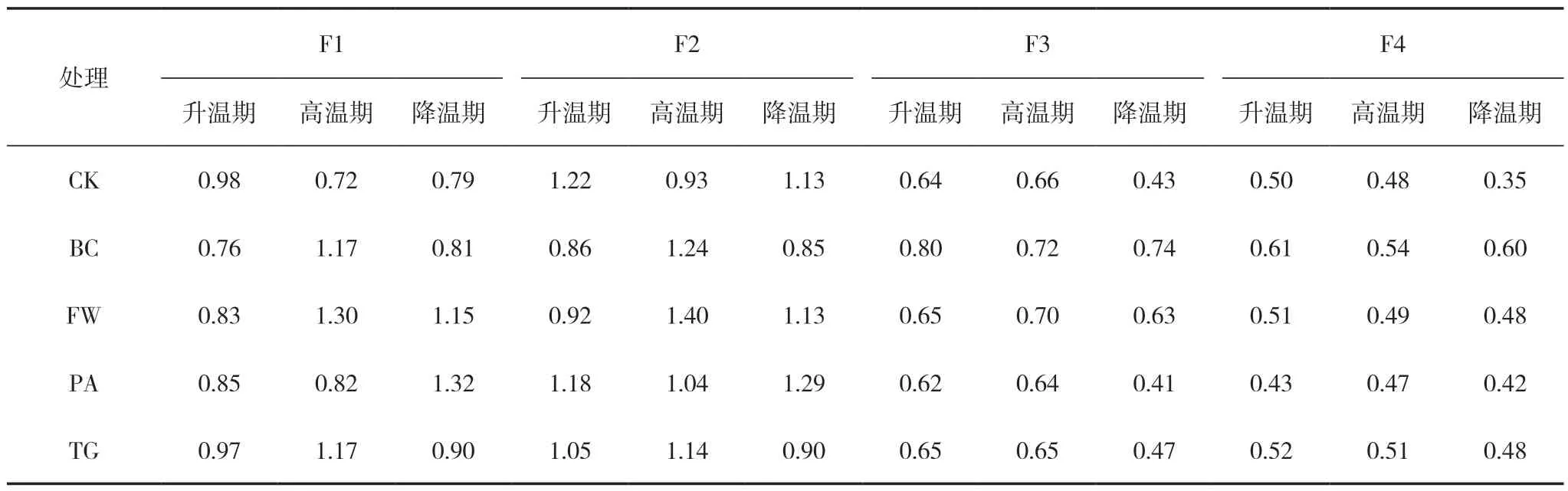

相关文献[12-13]报道,通过1650 cm-1(芳香碳)/3400 cm-1(碳水化合物碳)、1650 cm-1(芳香碳)/2930 cm-1(脂族碳)、1650 cm-1(芳香碳)/1419 cm-1(羧基碳)和1650 cm-1(芳香碳)/1030 cm-1(多糖碳)的峰强比值,可进一步判断堆肥腐殖化程度,本文将前述比值依次标记为F1、F2、F3、F4。

2.4.2 堆体腐殖质特征峰比值

如表8 所示,F1 代表芳香碳/碳水化合物碳,堆肥过程中,CK 和PA 处理的F1 变化趋势呈先下降后上升,但前者在降温期的F1 低于升温期,而后者正相反;BC、TG 和FW 处理呈先上升后下降趋势,其中TG 处理降温期的F1 低于升温期,其他2 个处理正相反;各处理降温期F1 较升温期分别增加-19.15%、56.35%、5.89%、-7.36%、39.80%。F2 代表芳香碳/脂族碳,堆肥过程中,CK 和PA 处理的F2 变化趋势呈先下降后上升,但前者在降温期的F2 低于升温期,而后者正相反;BC、TG 和FW 处理呈先上升后下降趋势,其中BC、TG 处理降温期的F2 均低于升温期,FW 处理正相反;各处理降温期F2 较升温期分别增加-0.73%、9.65%、-1.64%、-14.88%、21.97%。F3 代表芳香碳/羧基碳,堆肥过程中,CK、FW 和PA 处理的F3 均呈先上升后下降的趋势,且降温期F3 均较升温期有所下降;BC 处理的F3 呈先下降后上升趋势,降温期F3 较升温期略有下降;TG 处理的F3 呈不断下降趋势;各处理降温期F3 较升温期分别增加-33.35%、-3.35%、-32.87%、-7.17%、-28.81%。F4 代表芳香碳/多糖碳,堆肥过程中,CK、TG 和FW 处理的F4 均呈不断下降趋势;BC 和PA 处理的F4 分别呈先下降后上升、先上升后下降的趋势,但降温期二者的F4 均低于升温期;各处理降温期F4 较升温期分别增加-30.17%、-7.20%、-5.88%、-1.22%、-1.60%。

表8 不同堆肥时期各处理腐殖质相对芳香化程度

3 讨论

3.1 氮素截留效果研究

好氧堆肥过程中,氮素循环主要包括有机氮素矿化和生物同化合成,速效氮素的硝化和反硝化、氨化作用等过程[14]。堆肥氮素损失主要途径是氨气散逸,氨挥发强度受堆体温度、铵氮浓度、pH 等多因素综合影响[15]。本试验中,通过好氧堆肥方式,促使堆体氮素含量提升6.7%,这主要与水分挥发相关;堆肥腐熟后,各添加剂使用组全氮含量增幅均高于CK 处理,其中PA、BC、TG 处理较为接近,分别为CK 处理增幅的3.91、3.31、1.96 倍,FW 处理则为CK 处理的2.96 倍;其 中仅PA、CK 处理间的差异达到显著水平(P<0.05)(表5)。PA 分子结构中具有丰富的COO-官能团[4],可与高温期大量生成的铵氮形成有效络合结构,降低其化学活性,抑制氨化作用,同时增加微生物速效氮素利用难度,使堆体积温下降(表3),间接削弱化学反应强度;堆肥降温期,PA 络合态氮素累积的存在,增强了腐殖化进程氮素供给能力,减少对降温期有机氮素矿化作用的依赖性,促进微生物同化作用,增加腐殖物质形态氮素累积(表7),使得除F2 外,其他相对芳香化指标均优于CK 及其他添加剂处理,进一步实现氮素固定。堆肥过程BC 处理,有助于增加堆体pH(表4),使得高温期氨化作用加强,不利于氮素截留,但相关文献报道认为,BC 处理氮素截留效果主要归功于多孔吸附功能[14]、表面官能团螯合作用[16],此外,BC 处理孔道对硝化细菌的庇护作用,增强堆肥全程中硝化作用强度[17],使BC处理的堆体硝氮含量增加比例最高(表5),最终使BC 处理堆体氮素含量高于CK;此外,堆肥不同时期,BC 处理腐殖质中芳香物质峰均强于其他处理,这与其组成结构高度芳香化有关,但从堆肥前、后及其与其他添加剂相对芳香化指标对比结果表明,BC 处理在对堆体腐殖化促进作用中并未表现出明显优势。TG 处理高温期或堆肥全程积温均最高,表明其作为矿物混合液,满足了堆体微生物养分多样化需求,增强高温期微生物分解活动强度;也正因此,堆体氨气散逸风险增加,不利于氮素截留过程;但TG 处理的添加有助于控制堆体pH,一定程度弥补了由于高温期增温造成氨气散逸增强的缺点,且除F2 外,TG 处理其他相对芳香化指标均高于CK,说明TG 处理通过对堆体腐殖化程度的加深作用促进氮素生物同化,进一步减少氮素损失,进而展现出一定的氮素截留作用。相关文献[3]报道,FW 前体物质,即水果垃圾添加,有助于降低堆肥前期(0~16 d)的堆体pH,抑制氨化作用强度,控制氮素以气态形式流失;本文则将水果垃圾通过厌氧发酵处理形成的沼液施用至堆体中,FW 可能富含矿物质、水溶态腐殖质,有利于堆体腐殖化进程(表7),进而增强了堆体氮素同化固定,而试验结果表明FW 氮素截留效果弱于其他3 种添加剂。分析认为,本文FW 添加量主要依据等量水果垃圾发酵沼液产生比例[18],并结合文献[3]中水果垃圾作为辅料添加量换算而成,其适宜添加量可能偏低,表现为自堆肥第4 d 开始,堆体的pH 一直高于CK,与文献报道不一致[3]。

表4 堆体pH 变化

3.2 重金属钝化能力研究

畜禽养殖业中,重金属具有特殊药理和生理调节功能,因而被广泛作为饲料和添加剂原料[19]。但由于不规范使用,畜禽粪污重金属含量大幅提高,增加再利用过程安全风险。依据有机肥料国家行业标准(NY 525—2012),及农用污泥污染物控制国家标准中A 级标准有关重金属限量指标规定[20-21],本文所采用堆肥原料中,Cd 含量超标,此外Cr、Zn 含量分别达到阈值的1/3、1/6 左右,重金属累积风险较高。

好氧堆肥方式有助于实现堆体快速无害化,其处理过程也是减量化的过程,这主要由于有机质降解、气态物质的挥发等所致,堆体体积缩减,堆体重金属含量升高,表现出一定的“浓缩效应”。本研究中,通过好氧堆肥方式处理后,CK 处理堆体中Cu、Zn、Cr 含量得到提升,但Pb、Cd 含量出现下降,可能原因在于桶底累积的渗滤液,这与候月卿等[1]、王义祥等[2]报道相似。该方式虽使得重金属含量增加,不利于废弃物再利用安全风险的控制,但其通过促进重金属赋存形态向难利用态转化,降低其可直接被植物吸收累积量,间接控制安全风险[22]。但依据本文研究结果,好氧堆肥方式对于重金属的不同种类和形态分布比例的影响效果并不一致,其中相较于堆肥原料,CK 处理腐熟堆体中的Cu 可还原态含量占比显著增加11.42%(P<0.05);Zn 可还原态含量占比显著增加10.99%(P<0.05),但其可氧化态和残渣态含量占比分别显著下降1.71%、8.50%(P<0.05);Cd的残渣态含量占比显著下降6.12%(P<0.05),酸可溶态含量占比显著增加2.52%(P<0.05);而对Pb、Cr的形态分布影响并不显著(P>0.05)。

相关文献报道,通过在好氧堆肥过程中使用生物炭等各种类型调理剂,有效促进了堆体中重金属钝化。本文在推荐用量下比较4 种添加剂对堆体重金属钝化效果,结果表明添加剂类型对重金属钝化效果存在差异性,其中与CK 处理相比较,BC 处理促进Zn 由酸可溶态、可还原态向可氧化态转化(6.93%,P<0.05),Cd 由其他形态向可氧化态转化(1.49%,P<0.05),Cr 由酸可溶态向其他形态转化(2.79%,P<0.05);PA 处理促进Cu 由其他形态向残渣态转化(0.98%,P<0.05),Zn 由酸可溶态、可还原态向可氧化态转化(11.51%,P<0.05),Cd由酸可溶态向残渣态转化(4.87%,P<0.05);TG处理促使Zn 由酸可溶态向可氧化态转化(7.39%,P<0.05),Cd 由酸可溶态向可氧化态转化(0.97%,P<0.05);FW 处理促使Cd 由酸可溶态向可氧化态转化(1.25%,P<0.05)。此外,综合分析各处理钝化过程,其钝化最终形态以可氧化态为主,而可氧化态主要以有机物结合态存在,且各添加剂处理堆体腐殖化程度相较于CK,均有不同程度的提升,因而,不同添加剂间的重金属钝化机制可能均与堆肥腐殖化过程相关。从钝化效果角度考虑,以PA 和BC 处理效果较好,其钝化重金属的种类和强度最高,其中在对本文所选废弃物污染风险较高的重金属种类即Zn、Cd的钝化效果方面,PA 处理要优于BC;此外,相较于其他处理,PA 处理还可有效促进Cu、Cd 分别向残渣态转化0.98%、4.87%(P<0.05),更有利于废弃物再利用过程的安全性。

4 结论

好氧堆肥方式使CK 处理腐熟堆体的全氮含量增加;通过添加剂使用,各处理组全氮含量增幅均高于CK 处理,其中PA 处理主要通过官能团螯合和促腐共同作用;BC 处理基于物理吸附、官能团螯合及硝化作用庇护效应;TG 处理虽然在高温期具有增温作用,增加氮素流失风险,但其通过控制堆体pH,降低氨化强度,并结合促腐功能,弥补其负面效应;FW 处理氮素截留效果不及前述添加剂,主要可能源自其添加量不足,致使堆体pH 控制效果不明显。

好氧堆肥方式对不同重金属的钝化效果存在差异性,主要表现为有效促进Cu 钝化的同时,却降低了Zn、Cd 难利用态分布占比;添加剂的使用强化了好氧堆肥过程的重金属钝化作用,其中PA、BC 处理的综合效果较好。PA 处理可更有效促进Cu、Cd 向着残渣态转化,提升了以鸡粪为主腐熟堆肥再利用的安全系数;此外,4 种添加剂对重金属钝化的促进作用可能与各处理的促腐作用相关。