波黑古城莫斯塔尔

红豆子

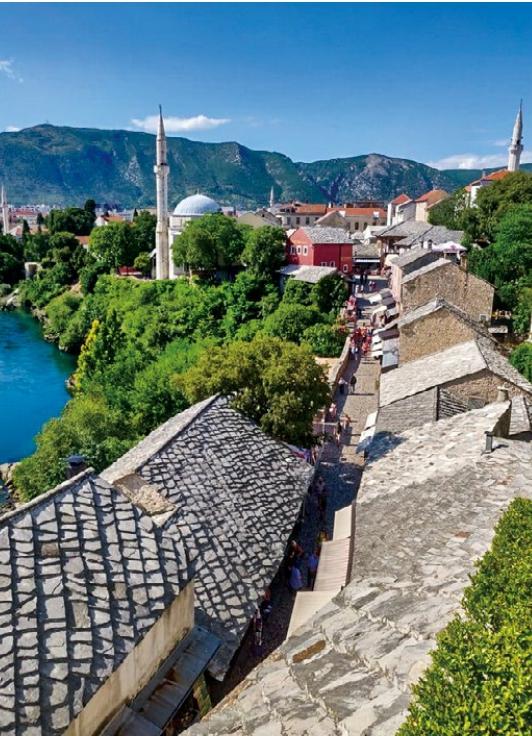

在波黑南部,内雷特瓦河如同一条流动的翡翠,贯穿莫斯塔尔。因此,就像波黑这个国家分为波斯尼亚和黑塞哥维那两个部分一样,莫斯塔尔也被河流划分成东西两半。

莫斯塔尔,历史上是黑塞哥维那的交通要塞,因此被视为黑塞哥维那的“心脏”。如今美丽如画的它,曾经却战火纷飞。在城区,你能够触摸到战争留下的断壁残垣,看到数十年涅槃重生后的芳华依旧,听到一座石桥的古老传说,感受到古老与现代交织,不同民族与信仰和谐相处的奇景。而在乡村山区,你能听到瀑布群交响,目睹奥斯曼和古罗马遗址共存,还有纯粹而浓郁的南斯拉夫风情,点缀在层层梯田间。

莫斯塔尔古桥屹立百年的“守桥人”

莫斯塔尔历史悠久,经历过中世纪的洗礼、奥斯曼的殖民、近现代工业文明的发展……在这漫长的历史进程中,奥斯曼时期的统治给这座城市带来的影响最为深远。在奥斯曼帝国征服波斯尼亚前的几个世纪,莫斯塔尔仅是位于内雷特瓦河上的一个小村庄。15世纪,自从被奥斯曼帝国统治后,莫斯塔尔的城市化进程便拉开了帷幕。

那时,波斯尼亚中部地区有着丰富的矿物资源,因此发展出了西至亚得里亚海的稳定贸易线路。而莫斯塔尔位于贸易线路的关键地段,也使它作为重要的中转地,得到了快速发展。在内雷特瓦河西岸,广阔的农业平原组成了这座城市的腹地,而在环绕着陡峭山脉的东岸上,则修建起层层梯田。于是,一个繁荣的莫斯塔尔,渐渐登上历史的舞台。

16世纪,奥斯曼帝国的君主苏莱曼一世,委托建筑师哈杰鲁丁修整一座横跨内雷特瓦河的木桥。古桥在1566年竣工,木桥变成了更加稳固的石桥,桥头两端建起碉堡与卡哨。这座桥不仅起到了连接市场与住宅区的作用,还被赋予了检查过往行人,促进旅行、贸易和军事行动的职责,甚至被视为仁爱与力量的象征。而石桥的两座桥头堡——东北岸的赫勒比耶桥头堡与西南岸的塔拉桥头堡,它们被亲切地合称为老桥的守卫(natively mostari)。至此,两座桥头堡的“职责”——守桥人(mostar),成为了整座城市的名字。但至今为止,这座桥一直没有具体的名字,仅以“古桥”代称。

古桥全长28米,宽 4米,高20米,据说是当时全世界最宽的桥。至于它的高度,17世纪一位奥斯曼旅行家曾感叹:“虽游历过16个国家,却迄今从未看到过这样高的桥梁。桥就和天空一样高,从一处岩石驾往另一处岩石。”

在那个技术匮乏,人员紧缺的年代,这座桥梁是如何耗费9年竣工的,至今为止是个谜。但从当时的帝国管理者对桥梁建设者提出的严苛条件中,也许能窥见些许答案:文献记载,桥梁建筑若失败,建设者将被处以死刑。据说建造者哈杰鲁丁为了打造固若金汤的桥,曾在桥下监工三天三夜。

时间来到1992年,波黑独立战争爆发。波斯尼亚族武装包围了莫斯塔尔,城市东侧被波黑共和国军队控制,西侧被克罗地亚势力占据。1993年11月,两势力对峙之际,古桥矗立了427年的平静被炮弹声打破。

战争期间,古桥历经60多次炮轰,石砌的拱形桥身彻底断裂,部分桥身的石块沉入了寒冷的河底,取而代之的,是一座简陋的缆桥过道。桥断了,全市市民被激怒,民族间的友谊也出现裂痕。所幸戰后,包括世界银行、联合国教科文组织在内的4个组织联盟,以及意大利、荷兰、土耳其等国家共同集资,才共同促成古桥及城区中心的重建。

重建桥梁的工程中,为了还原百年古桥的原貌,联合国成立了设计重建专家组,力求使用与当时相近的技术和材料。据说,重建所使用的部分材料就是石桥原料,是匈牙利军队的潜水员从河底打捞上来的。

2004年,古桥历经磨难,终于恢复原貌。与此同时,东北岸桥头立起了一块写有勿忘1993(Dont forget 93)的石碑,以铭记战争带来的惨痛教训。

如今,更新后的桥身与大河卵石铺砌的古街道更加契合。从距离内雷特瓦河20米的古桥上纵身一跃,成为了城内一项传统节目,以及游客途经莫斯塔尔必看的一个壮举。令人惊讶的是,这项传统的首次记录可以追溯到17世纪。以后每到夏季,无论内雷特瓦河的水流如何湍急,水温如何刺骨,仍有勇于尝试的年轻男子站上古桥边缘,在观众的喝彩声中跃入河中。后来,在赫勒比耶塔附近甚至还成立了一家跳水俱乐部,花样百出的跳水姿势让游客大饱眼福。

对莫斯塔尔而言,古桥不仅是这座城市的一张名片,是奥斯曼时代的象征,还是波黑历史跌宕中屹立不倒的勇士。

奥斯曼建筑和“宗教宽容”“人人为我,我为人人”的义务

莫斯塔尔一词最早被史书提及,是在奥斯曼时期。古城在被统治期间,奥斯曼帝国通过建设纪念性建筑来确认、拓展和巩固他们的“财产”,这使得莫斯塔尔在短短数十年间从一条小河的交通通道,发展成繁荣的殖民地十字路口。当时,帝国颁布法令,对莫斯塔尔的宗教信仰采取平衡代替制约的政策,以确保城内基督教徒、穆斯林、犹太人三者间的“宗教宽容”。

也许就是这个原因,城中波族、克族两个种族才能长久共处,代表不同信仰的寺庙、教堂才能共存至今。伫立于桥上远眺,能看到西岸和东岸树立着不同国旗,天主教圣彼得教堂和清真寺隔河相望的景观。在内雷特瓦河东岸最高处,坐落着建立于 1910年的东正教教会,这是战争中唯一幸存且与东正教居民相关的纪念碑。据说,来自世界各地的游客几乎能从城市的任何一个角落看到它。

桥与河划分了信仰与种族,却也将它们紧紧相连。区别于欧洲大部分城市,在这里,不同的信仰被宽容,不同的种族被接纳,淳朴的风土人情生根发芽。

尽管在独立战争中,旧城区及部分宗教设施遭受了相当大的破坏,但不可否认的是,无论在战前还是战后几个世纪,它们都是欧洲文化和宗教多样化的杰出典范。而三种宗教建筑中,建筑风格独特的清真寺最值得一提。

漫步于城区街道时,最显眼的建筑便是圆顶清真寺了。由于帝国的统治跨越了漫长的五个世纪,奥斯曼的古典风格渐渐地渗入了古城的各个角落。巨大的圆形拱顶、注重内外设计的和谐统一,是奥斯曼建筑最大的特色,而遍布城区的清真寺是这一特色最显著的体现。

曾经,著名的奥斯曼帝国建筑师思南,在各个城市创建了共334座建筑,开创了世界建筑新纪元。而在莫斯塔尔,科斯基穆罕默德·帕夏清真寺(Koski Mehmet Pasha Mosque)、内雷特瓦河东岸的Karadjozbeg等清真寺,便带有思南建筑的许多特征。从其体积庞大的窗户、照明和阴影的比例分配,便能看出思南建筑中的理想:打开建筑的内部,实现阴影的相互作用,让内饰充满阳光。

从文化的角度来讲,清真寺是奥斯曼时期生活环境的真实写照;从建筑的角度来讲,环形的建筑风格、传统的内部装饰,无不体现了它与周边环境搭配协调的和谐之美。

不仅是教堂、寺庙,生活街区也处处體现了当时的建筑特征。以古桥为中心,被河流划分的市场区与住宅区,合并起来便是旧城区的前身。从古桥出发,沿着由鹅卵石铺成的两条街道,一路向旧城区最为繁华的马拉-泰帕和梅吉丹广场走去,只见一排排奥斯曼风格的红顶住宅紧凑地挨在一起。据说居民间有一个“人人为我,我为人人”(all gave some,some gave all)的义务:不要让家的布置阻挡邻居的视线。住宅内的每个房间都经过精心布置,房间与房间用圆弧形小门隔开,彩色挂布、各式雕像装饰在室内。从房间二层的开窗往外看去,近处的柏树和远处的尖塔同时映入眼帘,令游客仿佛置身于15世纪的某个乡间小城。

诗歌之夜与夏日节沉浸在浓郁的艺术气息中

17世纪的古典诗人Dervish Pasha Bajezidagi?曾为莫斯塔尔写过这样一首诗:无法用语言描绘的是莫斯塔尔无与伦比的美丽;你是否惊讶于它的爱人所吐露的话语;如若不是置身整个宇宙,如若不是身处天堂;莫斯塔尔的空气与河水何处可寻……

莫斯塔尔,就是这样一座充满艺术氛围的城市。漫长的历史、厚重的文化底蕴铸造了古城的根基,白日售卖的手工艺品,夜晚活跃的音乐剧场又赋予了它独特的人文魅力。

在早晨的Mar?al Tito、Feji?街道上,小摊贩早已摆出独具一格的手工艺品,等候游客的到来:多彩的羊绒围巾、雕刻细致的酒器、刻有动植物图案的首饰……从工艺品的细枝末节处便能体会到这座城市的艺术气息。

另外,艺术品店中还展示着独具当地特色的华丽服饰。以红黄橙色等鲜艳的布作底,织上蜿蜒盘旋、交错纵横的金银丝线,再在线的末端缀上圆形的亮片,一件莫斯塔尔的舞裙就做好了。店前还挂有条条彩色的丝巾,若有一阵风拂过亮丽的裙摆与轻柔的丝巾,舞娘曼丽的身姿便会浮现于过往行人的脑海中……