山地城市骑行绿道选线适宜性评价研究

——以云南省普洱市为例

邓忠坚,李晓娜,杨红梅,甘 淑

(1.昆明理工大学国土资源工程学院,云南 昆明 650093; 2.西南林业大学生物多样性保护学院,云南 昆明 650224; 3.西南林业大学地理与生态旅游学院,云南 昆明 650224)

骑行作为健身运动、绿色出行、回归健康生活的主要方式之一,近年来深受人们喜爱,骑行人群迅猛增长,山地骑行成为全民健身运动的热门项目之一。城市绿道是连接游憩资源、提供户外开敞空间、缓解交通等多功能为一体的综合性景观体系,是保护城市生态系统稳定的重要基础设施[1-4],是骑行的重要活动空间。山地城市具有满足山地骑行的良好资源,但目前城市绿道规划很少考虑对山地骑行的特殊性和限制性因素。山地骑行绿道一般以山地复杂多变的气候和自然景观为基础,以丰富多彩的动植物景观及沿途人文资源为特色,以享受自然野趣、追求运动健身和挑战自我为主要目的,因此,绿道的合理布局是保障山地骑行可行性、安全性、体验性的关键性环节。目前绿道布局研究大多针对平原、丘陵城市,如部分学者以上海、海口、南京等平原城市为例,选取景观、交通、可实施性、土地利用类型、绿地斑块面积、坡度、植被等因子,运用层次分析法(AHP)进行绿道选线适宜性评价[5-8];部分学者以湖南株洲、武汉瑜家山等丘陵城市为例,从自然环境地形、人文资源、交通等方面进行绿道选线适宜性分析[9-11]。关于山地城市绿道选线的研究目前仅停留在宏观层面,如有学者认为山地城市进行绿道规划应注重与山水格局、生态基底的融合,凸显山地城市的特殊性、复杂性和独特性[12-14],可将自然节点、人文节点、城市公共空间、城乡居民点、开敞空间边缘、交通线路等影响因子进行综合分析,确定绿道最佳线路[15];如赵宇基于步行者环境需求,从通行和安全、行为和心理、审美和情感3个层面出发,以重庆主城区绿道为对象,采用层次分析法(AHP)构建山地城市绿道步行环境选线模型,并用以规划重庆江北区绿道选线布局[16]。

普洱市地处云南南部横断山脉南缘中山地貌区,国土面积3 928 km2,山地面积占98.3%,森林覆盖率达70%,山地景观资源丰富,具“林中之城”美誉。本研究基于普洱市思茅区山地城市特点,综合考虑地质灾害、空间管制因素、自然环境、景观资源、交通环境、使用需求等因素,筛选影响山地城市骑行绿道选线的关键性因子,构建绿道选线模型,为山地城市骑行绿道规划提供依据。

1 数据来源与处理

收集城市自然和人为活动两方面的多源数据进行骑行绿道适宜性评价,自然因素数据包括地形、植被、水系、景观资源、地质灾害区分布等数据,人为活动数据包括路网、人口密度、城镇分布、城市空间管制等相关数据。其中,数字高程(DEM)数据来自SRTM3(ShuttleRadarTopographyMission)(https://www.usgs.gov/),空间分辨率30 m,基于该DEM,利用ArcGIS 10.7软件的地形分析功能生成坡度、坡向数据;植被类型分布数据来自普洱市林业与草原局,空间分辨率100 m;人口密度数据来自中国科学院资源环境科学与数据中心(http://www.resdc.cn/),数据现势性为2015年,空间分辨率1 000 m;路网(现状与规划)、城市空间管制、景观资源等数据来自普洱市住房和城乡建设局,相关规划比例尺为1∶1000。

将以上每类数据利用ArcGIS 10.7制作为矢量或栅格图层,统一投影坐标系,形成关于研究区的自然和人为活动空间数据库。

2 研究方法

2.1 调查方法

1)问卷调查及访谈:从绿道骑行的坡度、绿道类型、绿道线路分布、绿道串联的景观资源、绿道出行交通影响、绿道使用人群、绿道骑行的安全性等方面进行问卷调查,向不同人群随机发放并收回200份调查表,并对自由职业者,企、事业单位人员,专职骑行者等组成的“普洱市山地骑行团”进行访谈。

2)实地调查:根据通行条件和绿地景观配置对普洱市主城区的32条道路、35处绿地以及自然和人工廊道两侧200 m范围进行实地调查。记录道路通行条件、现状绿地水平、风景游憩资源分布状况、廊道两侧用地可行性、近期实施可行性等信息。

2.2 影响因子筛选及评价

山地城市骑行绿道建设应立足于骑行自然环境基底,避开地震点、地质灾害易发和多发区以及空间管制禁建区,充分利用现有交通条件,串联风景游憩地和城市绿色开敞空间,满足市民不同骑行难度的需要。通过问卷调查、资料查阅、实地调查及专家咨询,筛选山地骑行绿道选线的自然和人文影响因子。

通过ArcGIS软件对各因子数据进行处理,得到每个因子的矢量或栅格图层。通过专家咨询法,评价每个影响因子各个等级的影响力高低,以9,7,5,3,1衡量影响力值。利用ArcGIS 10.7软件的重分类功能,将栅格图层进行重分类,得到各单因子选线适宜性评价图。

2.3 选线适宜性评价

通过层次分析法(AHP)构建评价指标体系,在同一层级指标间构建判断矩阵,计算影响因子权重。将各单因子图层按权重进行加权叠加,得到山地城市骑行绿道选线适宜性评价结果图层。根据相等间隔分类法,将适宜度分为1、2、3、4、5共5个级别赋值,数值越大,适宜程度越高。

3 结果与分析

3.1 调查及访谈结果与分析

71.50%的受访者对于绿道骑行坡度、绿道串联的景观资源最为关注,普通民众能承受在10°左右坡度的道路、串联优美景色资源点的线路上开展游憩、健身活动。20.43%的受访者对绿道骑行的线路类型、绿道出行的安全性比较关注,认为城镇内部的绿道应和人行道分离设置。7.07%的人对绿道出行交通影响因素最为关注,认为人口相对密集的区域对绿道需求更大,期望大部分的绿道线路可以通过公共交通到达。专业骑行者对于绿道坡度、绿道线路串联的景观资源以及绿道类型更为关注。专业骑行者以郊野山地骑行线路为主,穿越过最高坡度在60°左右的山林小径,认为郊野绿道线路的坡度相对城镇型可以大些。

3.2 影响因子的确定与分析

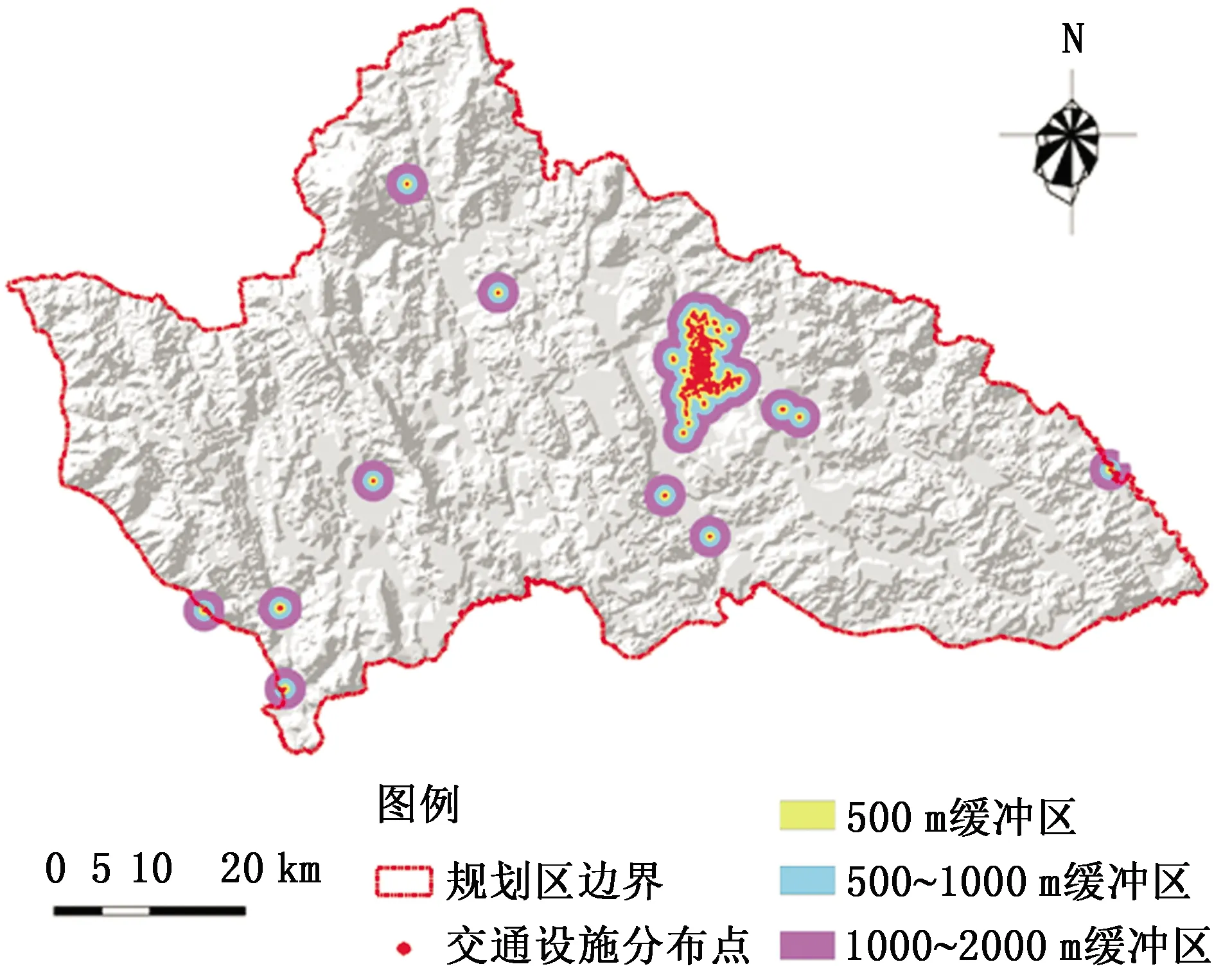

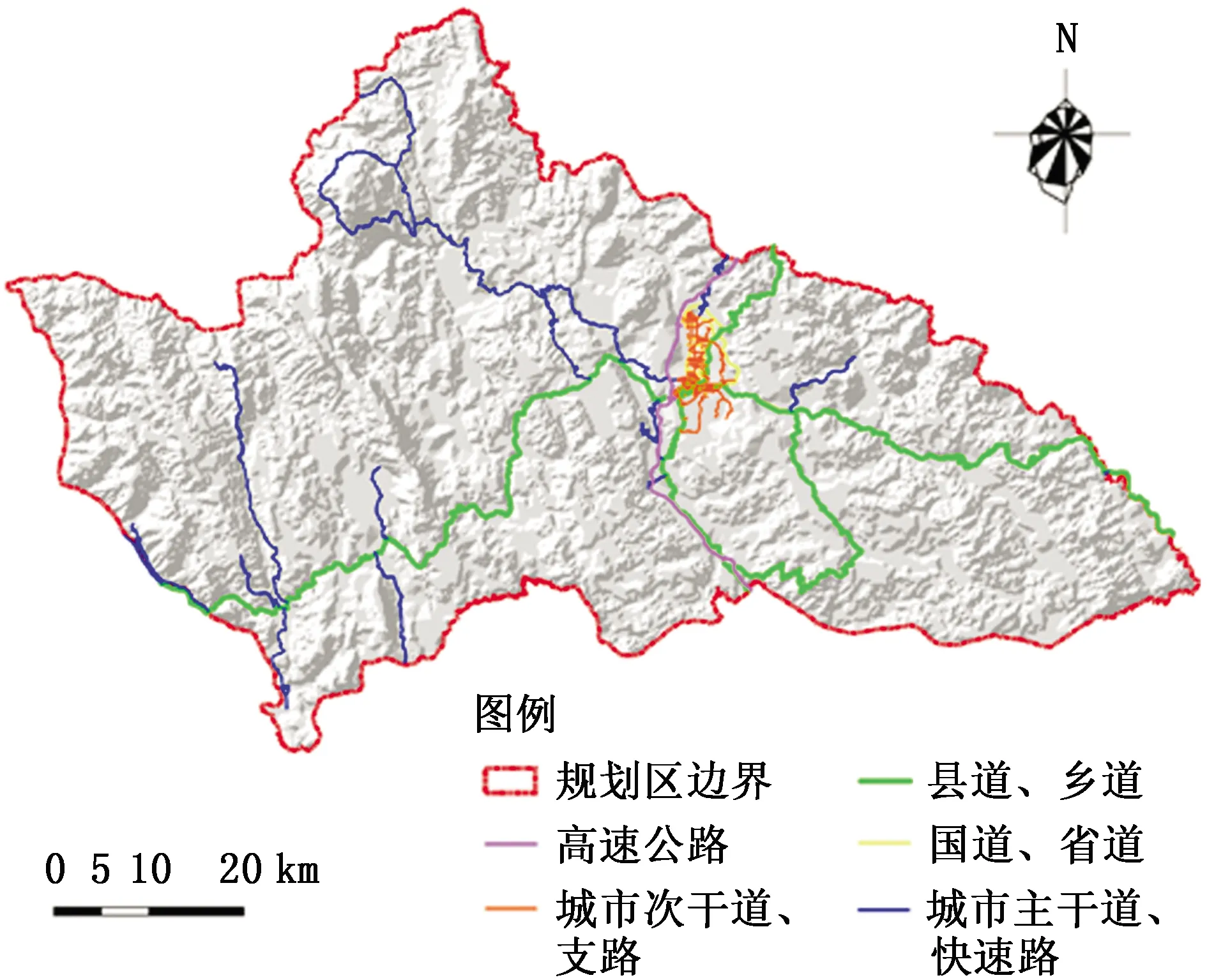

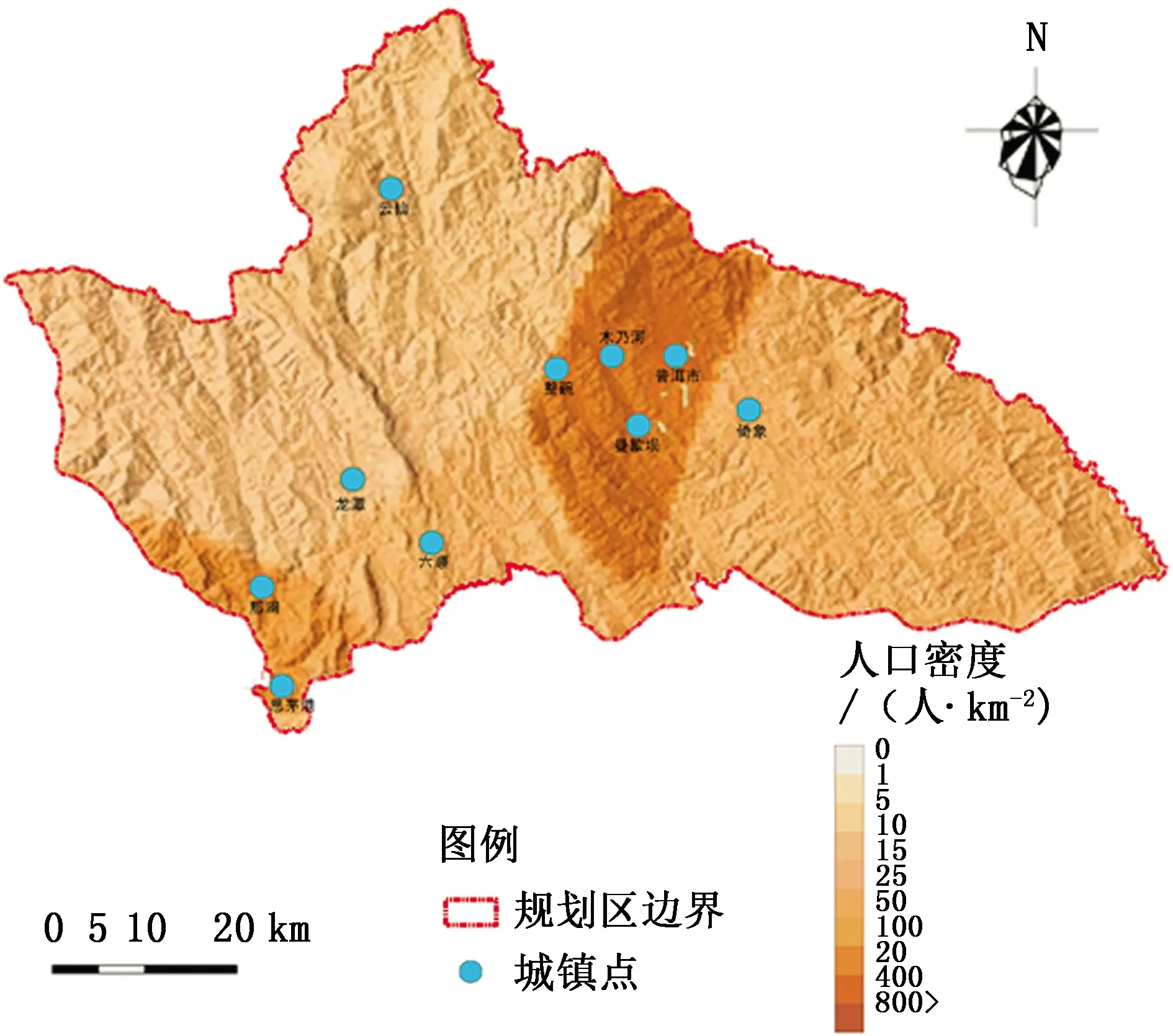

筛选出自然环境基底(海拔、坡度、植被类型、水体)、景观资源(公园绿地与广场用地、风景游憩地)、交通环境(交通设施、道路类型)、使用需求(人口密度、城镇分布)、地质灾害及空间管制(地震地质灾害、空间管制)影响山地骑行绿道选线六大类因子,生成主要因子图层如图1至图10,作为普洱市山地骑行绿道选线影响因子分析图,各单因子选线适宜性分级评价结果如表1所示。

图1 研究区坡度分布

图2 研究区海拔分布

图3 研究区植被类型分布

图4 研究区水域分布

图5 主城区公园绿地与广场用地分布

图6 研究区风景游憩地分布

图7 研究区交通设施分布

图8 研究区道路类型分布

图9 研究区人口密度分布

图10 研究区城镇点分布

表1 普洱市山地骑行绿道选线适宜性评价得分

3.2.1自然环境基底

根据山地城市特点,以满足不同层次骑行使用者需求出发,将绿道坡度分为两个层面,(1)面向一般骑行者,能够承受0~10°的坡度,以2.5°~8°最为适宜;(2)面向准专业及专业骑行者,除优先考虑0~10°坡度的线路外,增加坡度在10°~15°的线路,适当考虑坡度大于15°的线路。依据《绿道规划设计导则》和问卷调查访谈,确定线路坡度等级为0~8°,8°~15°,>15° 3个等级,且0~8°、8°~15°、>15°这3种坡度的线路长度占比以7∶2∶1为宜;城镇型绿道坡度尽量控制在0~10°之间,郊野型绿道各个等级坡度皆可体现,但以0~15°为主。

普洱市海拔高差约1 500 m,将研究区高程划分为600~900 m、900~1 200 m、1 200~1 500 m、1 500~1 700 m、>1 700 m 5个级别,其中海拔900~1 200 m区域多为坝子,绿道骑行线路在这个海拔范围内可相对较丰富,并穿过不同海拔区域,更好地欣赏垂直气候景观。

按距水体边界的距离划分≤10 m、≤50 m、≤100 m、≤200 m、>200 m 5个水域缓冲区,其中离水边10~50 m亲水性、安全性、景观性较好,可作为绿道骑行线路的优先区域。

将植被资源划分为人工植被、天然阔叶林、天然针叶林、灌丛、天然草丛,其中以天然阔叶林植被景观效果最好,可作为绿道线路穿越的优先区域。

3.2.2景观资源

结合公园绿地、广场用地和风景游憩地等资源进行绿道选线。

公园绿地包括综合公园、社区公园、专类公园、游园与广场用地,城市绿道的骑行线路以串联大型绿色开敞空间为主;风景游憩地按照其重要性分为特级景源、一级景源、二级景源、三级景源和四级景源,绿道将这些价值高的风景游憩地串联起来以带动尚未被开发但游赏、考查价值高的资源。

3.2.3交通环境

普洱市公路网密度达36 km/100 km2,路网密度高,设有各类交通站场,已实现公路村村通。绿道可借助非干线公路、非主干道等骑行条件较好的道路布局,同时出于安全方面的考虑要与车行道、人行道保持一定的距离。

绿道按距交通设施的距离划分为0 m、≤500 m、≤1 000 m、≤2 000 m、>2 000 m 5个等级,绿道线路节点尽量靠近有公共交通设施的区域,为绿道骑行出行提供便捷条件;按城市次干道和支路、城市快速路和主干道、县道和乡道、国道和省道、高速公路5个等级划分,不同道路类型对骑行的适宜程度不一,根据可依托的道路类型选择绿道借道。

3.2.4使用需求

普洱市主城区基础设施相对完善,骑行出行较多,对于绿道的需求较大,绿道使用频率相对较高,绿道线路规划密度应相对较高。

将人口密度划分为0~100、100~200、200~400、400~800、>800 I人/km25个等级,骑行绿道线路在人口密度大的区域密度相对高,以满足市民骑行需求。

按距城镇点分布的距离划分为0~3 km、3~5 km、5~10 km、10~15 km、>15 km 5个等级,绿道骑行线路穿越城镇分布点以及靠近城镇分布点能够保证骑行过程的需求,促进内外联动发展。

3.2.5空间管制

普洱市城市空间管制按城市已建区、适建区、限建区、禁建区4类进行。已建区包括已开发的城市用地区域;适建区包括除已建区以外未利用土地、非永久基本农田、非国有公益林、非省级公益林和待改造的村庄用地等;限建区包括一般农田和林地;禁建区包括永久基本农田、公益林、饮用水源保护区、水面、河滩区域、地质灾害重点防治区等用地。本研究中绿道选线严格避开禁建区、限建区,充分利用已建区的基础设施,在已建区和适建区进行建设。

3.2.6地质灾害

普洱市处于小江断裂带,西部有5.0~5.9级的地震点4处,北部和中部有6.0~6.9级的地震点4处,这些区域发生地震的同时极易伴随滑坡等地质灾害发生,地质环境不稳定。加之普洱市6—9月易发暴雨和强降雨,易发生地质灾害,绿道线路布局时要避免穿过地震断裂带,避开滑坡、泥石流、塌方、地面塌陷等地质灾害易发、多发区。

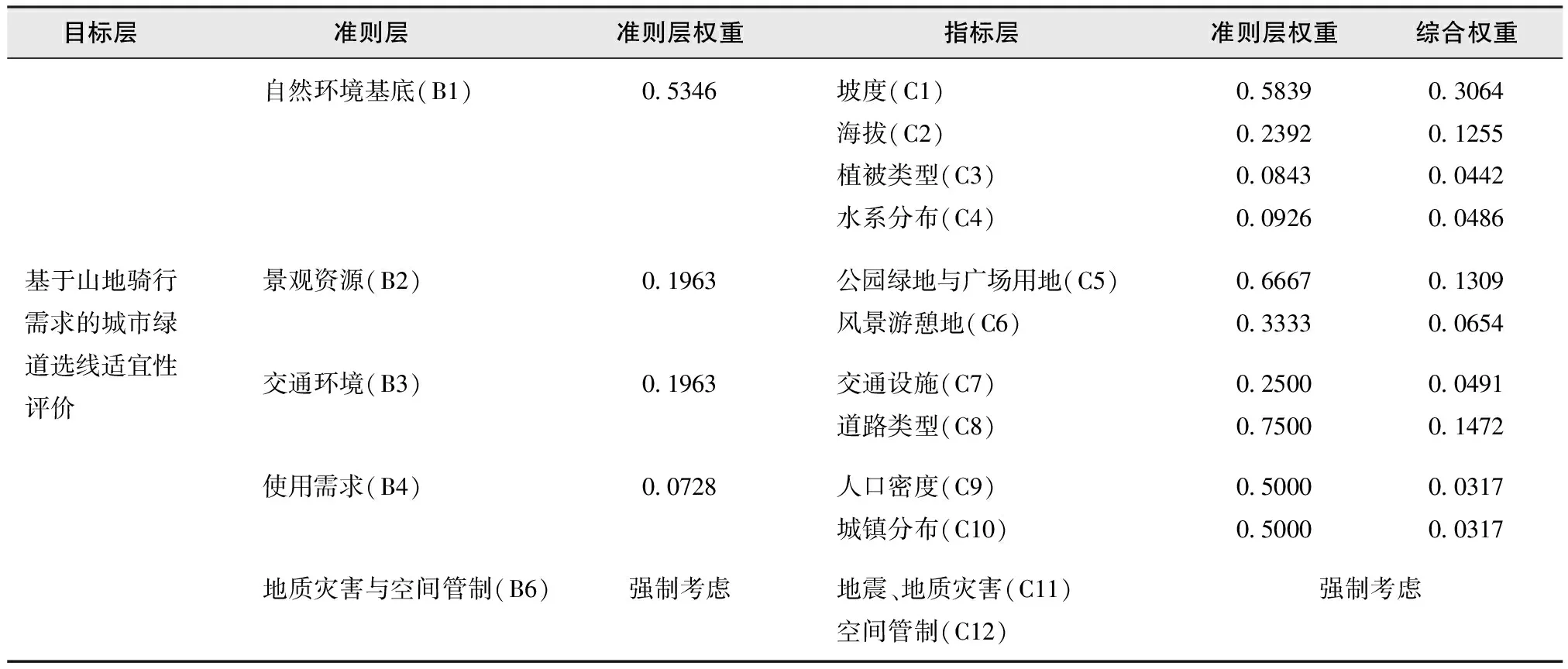

3.3 绿道选线适宜性评价体系及权重计算

运用层次分析法(AHP)对骑行需求下的绿道选线影响因子进行权重计算分析。各因子中自然环境基底、景观资源、骑行交通环境、骑行使用需求、地质灾害及空间管制是主要影响因子,其中地震、地质灾害和空间管制属于强制性考虑因子,不纳入权重计算。通过计算得出准则层中的自然环境基底因子权重最大,景观资源和交通环境并列次之;在综合权重中,坡度、道路类型、公园绿地与广场用地、海拔权重较大,以上因子的不同权重将为绿道选线提供依据(表2)。

表2 普洱市山地骑行绿道选线评价因子权重

3.4 研究区山地骑行绿道选线评价结果

综上所述,根据绿道选线评价因子权重表(表2)中指标层的权重数据进行加权叠加分析,得到绿道选线适宜性等级分布图(图11)。基于山地城市骑行需求的绿道选线,最适宜区域多分布在城镇及其周边,与适宜及基本适宜区域向外缓冲分布,不适宜区域主要分布于区域外缘及坡度较陡的山脉。其中,最适宜区域在海拔600~1 200 m、坡度0~8°范围,该区域地形较平坦,通达性较好,景观资源丰富,城镇聚集,人口密度大,与表1中得分最高的区域相契合;适宜区域及基本适宜区域以海拔900~1 500 m、坡度0~8°区域为主,部分在8°~20°区域,有较多水系,人口密度不大,村寨零散分布,景观资源丰富,绿色开敞空间多;不适宜区域在海拔1 700 m以上、坡度>20°,这些区域多为天然森林,地形复杂,属于地质灾害中、高度易发区,不适宜绿道建设。综合考虑山地城市特点,将“连山、环水、串联、互补、优化”作为普洱市山地骑行绿道布局原则,根据不同人群的骑行需求,绿道选线优先考虑最适宜区域和适宜区域范围,仅在这两类区域内布局,在绿道不能连成网状的情况下再考虑基本适宜区域。

图11 普洱市山地骑行绿道选线适宜性区域分布

4 结论与讨论

基于山地城市骑行需求的绿道选线,除强制考虑地质灾害和空间管制因素外,主要受骑行自然环境基底、骑行景观资源、骑行交通环境、骑行使用需求的影响,其中自然环境基底影响最大;山地骑行绿道最适宜区域分布在海拔600~1 200 m、坡度0~8°区域地形较平坦的城镇及其周边;适宜区及基本适宜区为海拔900~1 500 m、坡度0~20°区域;不适宜区域为海拔高于1 700 m、坡度大于20°区域。与非山地城市相比,山地城市骑行绿道选线更需要考虑专业骑行爱好者对坡度的特殊需求,更需要注意地质灾害因素的影响。

山地城市骑行绿道选线适宜性评价考虑了坡度、海拔、植被类型、水系分布、公园绿地与广场用地、风景游憩地、交通设施、道路类型、人口密度、城镇分布10类因子,权重以坡度(0.306 4)、道路类型(0.147 2)和公园绿地与广场用地(0.130 9)3项最大,体现了对串联优美自然资源给骑行爱好者最佳休闲体验的出发点以及对不同类型骑行爱好者差异化需求的重视。土地利用类型也与选线息息相关,但未单独作为适宜性评价影响因子,主要原因是土地利用类型中涉及到与绿道选线相关的R类居住用地、S类道路与交通设施用地和G类绿地与广场用地,已纳入参与分析的“骑行使用需求、骑行交通环境、骑行景观资源”等因子中进行了评价,已体现了土地利用类型对骑行绿道选线的影响。

该研究运用GIS技术,基于山地城市骑行需求,对绿道选线进行量化研究,为类似普洱市这样的山地城市进行绿道建设提供参考。本次研究未考虑坡长、坡度与转弯半径的关联性对骑行安全性的影响,未来的研究应重点系统分析影响山地骑行安全性的因素,以期以更优的供给满足人民日益增长的美好生活需要,贯彻“人民城市人民建,人民城市为人民”的城市建设理念。