淮河中游河床演变辅助分析系统研制

倪 晋 ,郁玉锁 ,施 奇 ,张 辉

(1. 安徽省 · 水利部淮河水利委员会水利科学研究院,安徽 蚌埠 233000;2. 水利水资源安徽省重点实验室,安徽 蚌埠 233000;3. 安徽省淮河河道管理局,安徽 蚌埠 233000)

0 引言

淮河是新中国第1 条系统治理的大河[1]。70 a的治淮历程,不仅构建了一套现代化的水治理体系,也积累了丰富的实测资料,尤以水文站大断面和各测次河道断面数据居多。对这些数据进行河床演变分析,能够完整地重现冲淤变化的历史过程、量级和分布,进而定性甚至定量地预测河道未来的发展趋势,是研究淮河基本规律的主要途径之一,也是进一步提高淮河治理水平的关键。

然而,海量断面数据的处理却并非易事。原因主要有以下几点:1)数据来源不一、种类众多。这些资料有的来源于水利部门,有的来源于航道管理部门,不仅数据格式五花八门,而且测量的范围也有很大区别,比如:水利部门测量的多为大断面,能覆盖堤内滩地与主槽;而航道部门更关注水下地形,多采集枯水期的主槽数据。2)分析处理工作量大,占用了大量的人力和时间。3)计算的标准不统一,比如河道冲淤量的分析需要有明确的总容积和主槽的计算水位[2],边坡系数的计算也需要预先选取上下界面等。这些参数的确定带有一定的经验性,并没有一个固定的标准。不同人的计算成果难免存在协调性的问题,无法进行直接对比。

基于上述原因,本研究构建了集基础断面数据库和河床演变分析方法为一体的信息处理平台,并将其应用于淮河中游的河道中,不仅实现了海量数据的储存和标准化管理,促进了科学数据的共享,而且能够对河床演变特征进行高效地分析,为开展淮河基础科研工作提供了坚实的基础。

1 系统结构及分析方法

以河床演变分析理论为依托,运用目前先进的现代信息管理技术,对流域内各类断面资料进行存储和标准化管理,通过数据挖掘和处理,实现对断面特征的提取和演变效果的表达。一方面可为淮河治理和工程建设提供基础性的数据支撑,另一方面也提高了河床演变分析的效率。

系统采用 C# 语言,Visual Studio 工具,利用组件技术开发程序应用[3–4]。业务实现方面采用 3 层结构,具体如图 1 所示。1)系统底层是以 SQL Server数据库为支撑的基础数据层,主要用来对水文测站、水文站大断面、河道测量数据及沿程特征水位值进行存贮、访问和管理。2)中间层为业务层,具体包括断面和河段分析 2 个应用功能,其中:断面分析主要针对水文站固定断面,可以实现断面套绘,提取深泓高程、主槽河宽、河相系数等特征值;河道分析主要针对指定范围的河段,能计算输出面积、河宽、容积、最大坡比的沿程变化等。3)顶端则为表现层,采用 C/S 技术为用户提供查询、检索计算的支撑。在数据加工方面,软件采用 .Net接口的 Automation 技术,以及 AutoCAD 外部指令与内部处理相结合的高速制图与数据读取技术,在Excel,AutoCAD,Txt 等不同数据格式之间实现了灵活高效的交互处理。

图1 系统结构框架

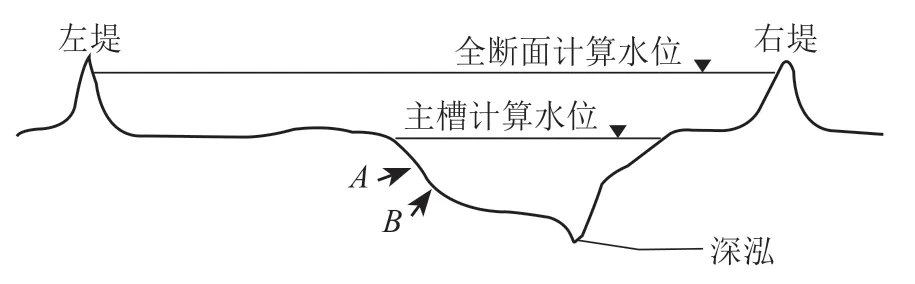

淮河中游为典型的冲积性河道,横断面多为滩槽分明的复式型,如图 2 所示。从河床的几何形态来看:主槽阻力小,流速大,是泄洪排沙的主要通道;滩地阻力大,流速低,在水沙输移中起辅助作用[5]。

图2 淮河中游河道典型断面示意

结合文献 [6] 提出的各河段计算水位及坡比界面选取方法,对主槽及全断面的特征参数进行计算,主要公式如下:

式中:ξ为河相系数;Bc为平滩河宽;Ac为平滩面积;Zg为平均河底高程;Zc为主槽计算水位;Sl为左岸坡比;(XA,YA),(XB,YB)分别为图 2 中上下界面A,B2 点的坐标。

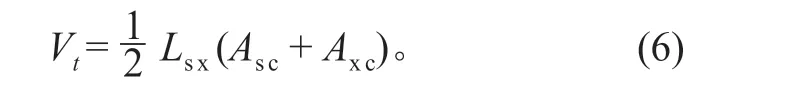

系统采用梯形法进行河道冲淤量计算。设子河段上、下断面 2 个测次某一高程下的断面面积分别为As1,As2和Ax1,Ax2,则上、下断面的冲淤面积Asc,Axc分别为:

当上、下断面的间距为Lsx时,2 个断面间子河段的冲淤体积Vt可表达为:

若Vt为负,表明子河段为冲刷,否则为淤积。将各子河段成果进行累加,即可得到计算河段的总体冲淤量。

2 系统分析工具

系统界面的设计简洁美观,具有良好的导引功能。功能模块的操作界面由 4 个部分组成:1)头部菜单区域,建有各功能模块及帮助主题的一级菜单;2)左侧子窗体导航区,用户点击后可随时进入系统主要分析模块及操作介绍、退出部分;3)显示工作区,该区域与左侧导引栏相对应,是用户进行检索和分析的操作场所;4)底部状态区,用于显示操作提示和计算进度。

2.1 断面分析功能

淮河干流中游设有王家坝、润河集、鲁台子、吴家渡、小柳巷 5 处水文站,各站观测项目中均包含大断面要素。这类断面测量位置固定,资料历时长,对其分析可获得丰富的河床演变信息。目前,水文大断面数据均已整理入库。操作时,首先在下拉列表中,选取需要分析的水文站断面。后台接收界面传递的断面名称,通过查询数据库获取该水文站各测次断面信息,并以表格的方式显示在工作区域中。依次点击“断面测次”“分析项目”,并指定结果文件的路径后,单击右下角执行操作按钮,就可以实现对水文站大断面的河床演变分析。图 3 为系统自动绘制的吴家渡站历年大断面主槽宽度及面积的变化情况。用户还可以根据研究目的,进行多测次断面套绘,或者分析河底深泓、河底平均高程、河相系数等其他特征值的变化。

图3 吴家渡大断面主槽变化(1965—2015 年)

2.2 河段分析功能

结合河道特性及工程要素的空间分布,可将淮河干流安徽段 428 km 长的河道,分为洪河口—临淮岗、临淮岗—正阳关、正阳关—蚌埠闸、蚌埠闸—浮山及浮山—洪山头 5 段。系统主要针对以上河段进行河床演变分析,具体操作方法与断面分析类似,首先在下拉列表中,选取需要分析的河段,并明确计算的起讫桩号。起讫桩号可以选择默认值,即计算整个河段,也可以进一步缩小范围,研究局部河段的变化情况。后台通过查询数据库获取与该范围相关各测次河道信息,并以表格的方式显示到工作界面上。依次点击选择的“河道测次”“分析项目”,并指定结果文件的路径后,单击右下角执行操作按钮,就可以实现对河道演变的分析。

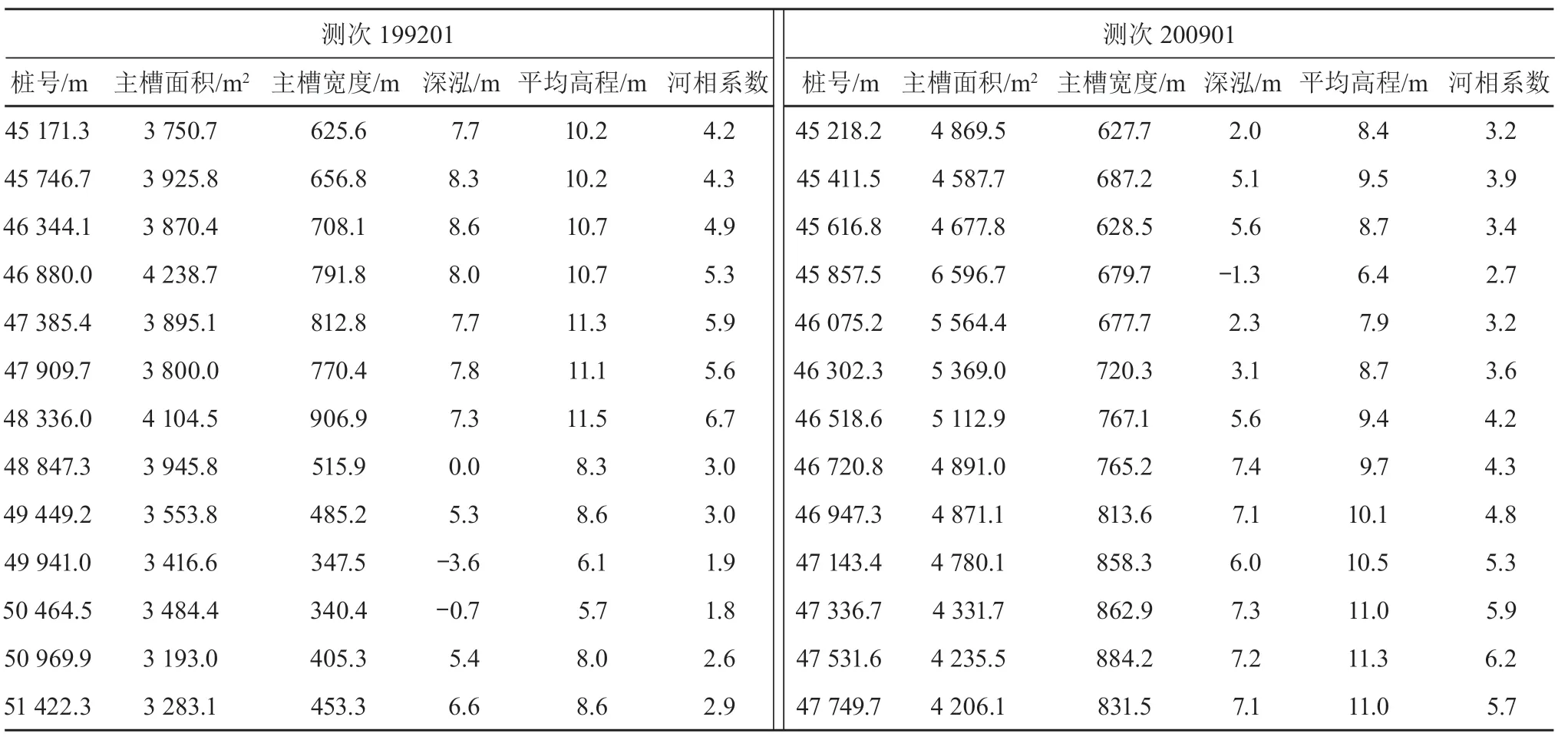

利用河道分析功能,可迅速对河道沿程的断面特征值进行统计,统计的数据以表格或图形方式显示。以淮河干流蚌埠以下花园湖进洪闸(桩号 45 +000)至枣巷段(桩号 66 + 139)为例,选取 1992和 2009 年 2 个测次,计算实测坡比及断面特征参数的沿程变化情况,具体成果如图 4 及表 1 所示。

图4 实测坡比计算

表1 河段沿程特征值提取

2.3 与传统方法及成果的比较

淮河较系统的河床演变研究始于 20 世纪90 年代。为了认识淮河的河性,历代治淮工作者从丰富的实测断面资料中,归纳总结出很多实用的经验关系和规律,有力地支撑了治淮工程的建设。但是,以往对断面资料的分析过程相对比较复杂,需要人工处理的环节较多。虽然也陆续出现了一些自编程序,但是由于信息集成度低、计算功能单一,已越来越难以满足新时期治淮的需求。

数据库的建设是高效利用资料的基础,河床演变理论能为资料分析提供方法,而资料分析也能够揭示新的现象和规律,并进一步丰富河床演变的理论。因此,三者之间是环环相扣,紧密相连的。本系统将收集到的历次断面资料集中入库,并采用统一的方法和参数进行处理,极大地减少了工作量,为大规模深入开展资料分析创造了可能。为分析成果的合理性,利用系统抽取蚌埠至浮山段河道数据进行计算,得出 2001—2009 年间河道总体表现为冲刷,滩地、主槽的冲刷量分别为 1 419 和 4 396 万 m3,与文献 [7] 的计算是一致的。

3 结语

淮河河道特性和河床演变的分析研究、治淮工程实施过程的监视和工程建设后评估均以河道观测资料分析为前提条件。该系统紧密围绕当前及进一步治淮的需要,收集了大量的实测断面资料并进行标准化分析,运用河流动力学理论,集中提炼了河床演变分析中遇到多项参数,较为系统地展示了河床演变的全貌。目前,系统已经初步试运行,今后将通过多渠道进一步充实断面数据,优化现有的指标参数体系,同时考虑建设基于 WebGIS 的空间数据库,为淮河的规划、设计和科研提供基础性的信息服务和技术支撑平台。