“博物”作家 “枕书”先生

陈子善

华东师范大学中文系

“枕书”是吴德铎先生的笔名。怎么认识吴先生的?我已记不真切,很可能是金庸先生创办的香港《明报月刊》(以下简称《明月》)从中“介绍”。

自1986年3月起,我开始为《明月》撰稿,发表在《明月》的第一篇文章是《施蛰存先生的贺年卡》。之后,断断续续在《明月》上发表了不少关于中国现代文学史的长短文字,论及的作家包括周作人、郁达夫、梁实秋、孙大雨、傅雷、张爱玲等。《明月》也因此成为我在香港发表研究心得最多的两个刊物之一,另一个刊物是刘以鬯先生创办并主编的《香港文学》。

吴德铎先生当时也是《明月》的经常作者。我记得很清楚,几乎整个20世纪80年代,每年农历新年前,《明月》刊登的该年生肖介绍文字,均出自吴先生之手,他引经据典,庄谐并重,把十二生肖几乎写活了。后来《明月》资深编辑、藏书家黄俊东先生告诉过我,金庸很看重吴先生的文章,吴先生每次到港,金庸必宴请畅叙,待若上宾。

因此,吴先生很可能在《明月》上读到拙作,对我这个也在上海的小老弟(这是他见我的口头禅)有点欣赏,愿意交我这个小朋友。他当时已是上海社会科学院历史研究所的研究员,我受宠若惊。特别是1988年以后,吴先生不大能收到赠阅的《明月》,而我却运气好,能经常收到。他就向我提出,他的那一本能否一并寄我转交?我自然遵命,因为有机会经常向他请教了。这样,在三四年时间里,我几乎每个月都要到他上海永嘉路寓所一次,转交当月的《明月》。有时晚去了几天,他就打传呼电话来询问。每次去都是一杯清茶聊上一个下午,他真健谈,天南海北,兴致勃勃,臧否人物,更是无所顾忌,使我受益匪浅。

时间一长,我才知道吴先生是位真正的“杂家”。他出生于江西都昌,原来是学畜牧的。50年代后期起一直在上海晋元中学任教,改革开放后调入上海社科院。当时晋元中学教师中还有一位名扬四海的掌故名家、“补白大王”郑逸梅先生,是吴先生称之为“介于师友之间”“三十年道义之交”的文坛“长辈”。吴先生第6 本“知识性短文”集《博物古今谈》就是请郑逸老作的序。而我与这两位前辈都认识并能请益,也是三生有幸。这也说明当时的中学里藏龙卧虎,人才辈出。再往前追溯,鲁迅以降,叶圣陶、朱自清、朱光潜……许多现代文学大家都当过中学教师,他们的中学教书经历对他们的文学创作产生过什么影响,应该引起现代文学史研究者的注意。

吴先生在中学执教时就喜欢舞文弄墨,50年代末开始为上海《文汇报》和《新民晚报》撰稿,后来又扩大至香港《大公报》和《文汇报》。在高人指点下,他专心致力于“知识性短文”也即“博物识小”类文字的写作,在一二千字左右的篇幅之内,从古今中外四个方面漫谈某一个动物、植物、矿物或器物,而且材料新鲜稀见,不人云亦云。这些深入浅出的文字不仅令人读来增长见识,也大都趣味盎然。时间一长,竟蔚为大观,吴先生由此自成一家。当年他的第一本书《认识周围的事物》在香港问世时就得到傅雷的“褒奖、鼓励和期待”。郑逸老对他也大加赞扬:

德铎撰《博物识小》(署名“枕书”),连篇累牍,揭诸报端,读者善之。奈十年内乱,噤不能声,何况笔札,迨劫火熄,妖氛散,又复暑纂寒抄,几至忘其寝馈。《博物识小》类短文,结集成书,先后已有五册,举凡春鹒秋蟋,雪藕冰桃,马负千钧,蚁驮一粟,以及汉灯晋璧,越讴巴歌,无不考证赡详,独见逞臆,兹又有《博物古今谈》之问世,茹古而不乖今,标新而不悖旧,斯乃第六次结集成书,海内外读者之众,由此亦可概见。

1990年6月,吴先生出版他的第7本著作《博物述林》时,在《后记》之后还有一则《附启》,开列他的7 本“博物识小”系列书目,我以此为基础加以增补,共得13 种:

1.《认识周围的事物》 1962年(?) 香港上海书局

2.《古今中外谭奇录》 1966年6月 香港上海书局

3.《博物探源》 1976年1月 香港中流出版社

4.《格物古今谈》 1985年6月 香港南粤出版社

5.《博物记趣》 1985年10月 上海学林出版社

6.《博物古今谈》 1988年3月 南京江苏科学技术出版社

7.《博物述林》 1990年6月 上海学林出版社

8.《讲饮讲食》 1990年9月 中华书局(香港)有限公司

9.《科技史文集》 1991年3月 上海三联书店

10.《文心雕同》 1991年11月 学林出版社

11.《博物识小》 1992年5月 三联书店上海分店

12.《漫游博物世界》 1997年1月 上海三联书店

13.《物趣》 1999年6月 上海文化出版社

“博物识小”系列著作(部分)

吴先生一生辛勤笔耕的成果大概尽于此了。他在《附启》“前言”中说:“这些拙作出版的时间,前后相隔已经二十多年,第1—4 本,又出版于香港,现在要购买,当不可能。”确实是如此,我这么多年来多次到港访书,只觅得“枕书”的第二本著作《古今中外谭奇录》,其他三种都未见踪影。不过,总算有一点收获。可惜觅得此书时,吴先生已归道山,不能请他签名了。他后来出版的著作,大都馈赠于我,睹书思人,不胜感慨。

这13 种著作里,除了《科技史文集》和《文心雕同》因是他的学术著述,《博物识小》《漫游博物世界》和《物趣》因他已经逝世而署他的本名吴德铎外,其他8 种均署名“枕书”。“枕书”的“博物识小”系列驰名海内外,诚可信矣。至于为何署名“枕书”,他自己也有生动的解释:

我为什么用“枕书”作笔名呢?

我诚然喜欢卧读,枕边确有不少书,“枕书”却从来未曾有过,用它作笔名是有一次读赵翼《消闲诗》发现了如下的两句:

高枕北窗寻乐地,拥书南面作长城。

我当时才过而立之年,却向往这种境界,便采用其中的“枕书”二字作笔名……

吴先生不但“博物识小”系列脍炙人口,他对中国科技史、近代文史、比较文学及现代文学都有很高的造诣。我对科技史是十足的外行,不敢置喙,但我知道吴先生还标校整理了《洪宪纪事诗三种》(刘成禺、张伯驹著)、《赛金花本事》(刘半农等著)、《上海闲话》(姚公鹤著)、《台湾外志》([清]江日升著)等,参与主编了《徐光启研究》等,真可谓著作等身。

吴先生在比较文学研究方面也是一位先行者,我是后来才知道的。不久前得到一批香港《海洋文艺》杂志,在翻阅中发现,从1979年3月第6 卷第3 期到1980年9月第7 卷第9 期,吴先生在《海洋文艺》上先后发表了9 篇评论,编者还特别标明系专为他开设的“比较文学”专栏文。其中《〈天方夜谭〉与〈今古奇观〉》《莎士比亚与中国古代传说》《〈仙履奇缘〉的奇缘》《福尔摩斯探案中的中国古代传说》《中国的河伯与西方的海神》等,就是四十年后的今天来读,也是引人入胜。如果不是博览群书又有鲜明的问题意识,是不可能写出这些视野开阔、卓见迭出的中外文学比较文字的。难怪也是《海洋文艺》作者的施蛰存先生读到这批文章后颇为赏识,就把吴先生请到敝校中文系有史以来的第一个比较文学讲座讲课,“并连续讲了两届”。不过,那时我还不认识吴先生。虽然这9 篇文章后来都已收入吴先生唯一一部文学论集《文心雕同》,我还是为查明了它们的原始出处而感到高兴。

当然,与吴先生谈得最多的是两位中国现代文学史上的大家。一位为周作人。《知堂杂诗抄》(长沙岳麓书社1987年1月初版)问世后,我送了一本给他,他十分高兴,接连写了两文,即《知堂佚诗一首》和《再读知堂杂诗——兼补足原作者所删的部分》予以增补。另一位为傅雷。他比傅雷小17 岁,但他们之间的交谊长达20 多年。傅雷1958年4月被打成“右派”后,闭门谢客,只有他和周煦良等老友常去看望。傅雷得到平反后,他纪念和研究傅雷的文章就写过五六篇,其中《人不磨砚砚磨人》《关于〈约翰·克里斯朵夫〉》《傅雷拒绝改名吗?》等,均颇具史料价值。而我的傅雷研究,一开始也得到他的指点,他曾在《〈傅雷家书〉的故事》一文中说:

一次,华东师大中文系陈子善同志来我处聊天,他告诉我,他们正在编选一本《现代作家国外游记选》,他本人选注了两封傅雷写的信。询问之下,正是傅敏和我踏破铁鞋无觅处的《法行通信》。子善同志给我带来的快乐,不亚于二十多年前我买得那本小旧书时。

使人意想不到的是,吴先生发表的最后一篇写傅雷的文字,竟然引起了责难。这篇文章题为《也读傅雷的误译》,刊于1992年2月22日上海《文汇读书周报·书人茶话》,讨论傅雷对别人批评他误译的态度。引起责难的是此文的最后一段,照录如下:

第一,统筹考虑多数人的婚姻需求,制定诸如入户调查、服务流程、专业辅导及服务反馈等服务层面的标准;第二,根据婚姻家庭社会工作的实际发展情况,继续完善标准体系,打造具有规范性、完整性、科学性、协调性及有效性的标准体系,力求标准体系能够体现婚姻家庭社会工作服务事项的特点,与标准化建设目标任务相协调;第三,逐步将婚姻家庭社会工作服务项目做到“五项标准化”,即管理标准化、人员标准化、服务标准化、流程标准化、平台标准化;第四,持续改进服务工作与管理工作,不断总结反思,并将一线的实践经验以标准的形式固化下来,以便在今后开展标准化工作时,能够做到有据可依、有法可循、有例可参、有计可施。

据傅雷说,杨绛女士曾经介绍杨必女士向傅雷学习翻译的技巧,杨必女士译的第一本书《剥削世家》,傅雷可能出过些力,可是等到《名利场》出版后,傅雷经过认真校读后,在和朋友谈翻译时,竭力推荐这个译本,公开肯定杨必女士后来居上,“我(傅自称)不及她”。60年代以后凡是向傅雷请教翻译的,答复几乎都是:请教《名利场》的原书与译文对照细读,便可曲尽其妙,不必问我,我不及她。后来居上……。相信凡是那时与傅雷有过这方面接触的都可以证明,傅雷当年确实是这样想,这样说和这样做的。

杨必是杨绛先生的妹妹,她翻译的第一本书《剥削世家》是爱尔兰女作家埃杰窝斯(1766—1849)的名著,1953年5月上海平明出版社初版,1955年12月北京作家出版社新1 版。而杨必翻译的英国作家萨克雷(1811—1863)的名著《名利场》(上下),1957年5月由人民文学出版社初版,吴先生说的傅雷高度肯定的萨克雷《名利场》译本应该就是这个译本。

不料,杨绛先生读到吴先生这篇小文后大为不满,写了一信刊于1992年3月21日《文汇读书周报》同一版,全信如下:

《文汇读书周报》编辑部:

1992年2月22日贵报载吴德铎先生《也读傅雷的误译》一文,提及我与杨必,想是误传。我从未像文中记傅雷自说的“介绍杨必女士向傅雷学习翻译的技巧”。杨必译《剥削世家》“傅雷可能出过些力”一语,缺乏事实根据。傅雷专攻法语;杨必专攻英语,所译《剥削世家》和《名利场》皆英文经典。她有疑难便来信向我们询问。特此奉闻,即颂

编安!

杨绛

二月二十六日

杨先生此信虽写得客气,意思很明白,吴先生所说不可靠,杨必译书如有疑难必询问钱杨夫妇俩,不可能去请教傅雷。此信发表时,吴先生已于当年3月1日因急病逝世,不可能见到这封信,也不可能再回应。当然,这封信也未收入《杨绛全集》。

但是,杨先生的责难仍然存在,这个问题仍然存在,到底吴先生所说是否符合事实?24年后,吾友安迪兄在2016年11月27日《东方早报·上海书评》发表《不可靠的回忆》,援引傅雷本人50年代初致香港宋淇先生的信多通,证实吴先生所说一件不虚。其中1953年2月7日致宋淇的信说得最详细,也最有力:

杨必译的《剥削世家》初稿被锺书夫妇评为不忠实,太自由,故从头再译了一遍,又经他们夫妇校阅,最后我又把译文略为润色。现在成绩不下于《小癞子》(杨绛译——笔者注)。杨必现在由我鼓励,正动手译萨克雷的Vanity Fair,仍由我不时看看译稿,提提意见,杨必文笔很活,但翻译究竟是另外一套工夫,也得替她搞点才行。

安迪兄此文发表时,杨绛也已去世半年了。傅雷自不会无中生有,向好友宋淇如此自吹自擂,这绝不是他的性格。从信中可以确知,杨必译的《剥削世家》,傅雷确实“把译文略为润色”,也即吴先生所说的“出过些力”,而杨必译《名利场》,也是傅雷出的主意。

傅雷藏《名利场》

我现在再公布一个新的证据,以进一步证实吴先生的回忆是完全可靠的。傅雷自己就藏有萨克雷《名利场》第一部,为纽约花园城出版公司1937年版精装本。傅雷在此书前环衬钤有“怒庵”阴文印,在扉页又钤有“傅雷印”阴文印,并用毛笔端正地写上“傅雷藏书”四字,可见他对此书的喜爱。书中又有傅雷阅读时留下的红笔、蓝笔和铅笔划线、各种记号和英文单词。由此足可证明,傅雷读过《名利场》,他对杨必所译《名利场》“不时看看译稿,提提意见”,也就是一点也不夸大的实情了。更何况傅雷自己也翻译出版了罗素的《幸福之路》、埃德加·斯诺的《美苏关系的检讨》等书,都是从英文直接译出的。这就更进一步证明,傅雷并非“专攻法语”,应是法文英文俱攻,法文第一,英文第二。

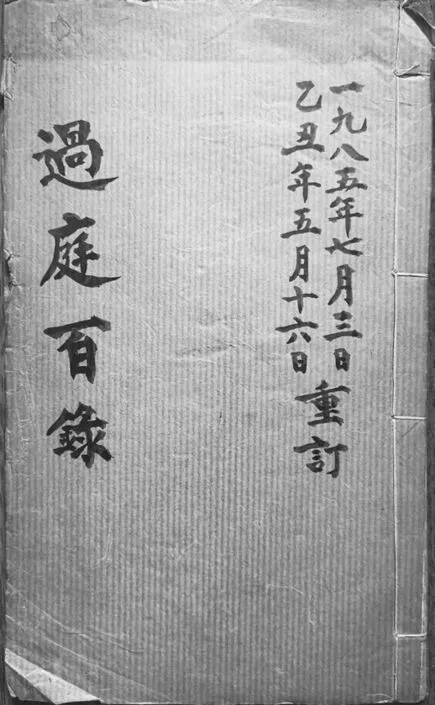

傅雷藏《名利场》第一部,后来归了吴先生。1991年年底的某一天,我去吴先生家,先在底层客厅聊了一会儿,他告我不久将移居澳大利亚(他女儿已定居澳大利亚)。我随口问了一句:“你的藏书怎么办?”他就带我到二楼的亭子间,打开门一看,一房间的书。他表示,一些工具书、常用书之类会带走,其他准备处理掉。回到客厅后,他就说要送我两本书,随即自己再上楼,拿下来两本书,一中一西,“西”就是这本傅雷旧藏《名利场》。这真是喜从天降,简直不敢相信,他却说:“你喜欢傅雷,研究傅雷,这本傅雷的旧藏就送给你留个纪念。”另一本“中”是《过庭百录》线装本,应是吴先生80年代初得之于上海旧书店,书价0.80 元,书已有些破损,封面上毛笔所书的“过庭百录一九八五年七月三日 乙丑年五月十六日重订”,出自吴先生本人手笔。

吴先生为何赠我《过庭百录》?当时以为是两人聊天时谈起过叶恭绰、叶公超叔侄俩之故,后来想想,恐怕不那么简单。文言的《过庭百录》是近代学者叶恭绰1942年自印的一本小册,系其记录的尊人叶佩瑲生前隽言,他在小册末尾附记中说得很清楚:“吾父言行非仅私于一家一人,而不肖于无可显扬之中取吾父至言公之于世,使后生小子进德修业知所取,则庶不背吾父诲人不倦之旨,抑亦困阨流离中所稍可引以自慰者欤。书凡百则,故命名《过庭百录》云尔。”不妨摘录几则如下:

好名不是坏事,但不可殉名。

学问之大用在致用,在变化气质,如二者不能到,则所谓学问乃是装饰,徒取以惊俗悅众而已。甚且以之作奸犯科,害人误国,则亦何取此学问乎?

文字须有真见地与真性情,凡门面语宜刊落净尽,否则八股而已。

做文字必须真切,否则浮词虚套,何用之有?

文字须从左传庄列史汉文选入手,由源及流,千万不可只看近代作品,所谓取法乎上也。

由此看来,吴先生赠我《过庭百录》,应还有希望我这个“后生小子”有所追求,有所进取,有所为有所不为,也就是他所说的“褒奖、鼓励和期待”之意吧?

吴先生走得很突然,我都来不及向他告别。他走时才67 岁,还有多少精彩的“枕书”“博物识小”系列没写啊。令人稍感欣慰的是,“枕书”的藏书终于飘洋过海,由其女儿捐赠给澳大利亚某大学,嘉惠海外研究中国文化的莘莘学子了。

《过庭百录》线装本

注释:

[1][5]吴德铎:《我与〈博物识小〉》(代序),《博物识小》,上海三联书店1992年版,第7页、7页。

[2]郑逸梅:《引言》,枕书著:《博物古今谈》,江苏科学技术出版社1988年版,第1—2页。

[3]枕书著:《博物述林》,学林出版社1990年版,第200页。

[4]《博物探源》一书出版时署名“沈书”,吴先生对此有个解释:“这书出版于‘文革’时期,代我料理这事的友人故意署名为‘沈书’,以免影响‘枕书’,用心良苦,我一直铭刻于怀。”参见枕书著:《博物述林》,第200页。

[6]吴德铎:《〈傅雷家书〉的故事》,《文心雕同》,学林出版社1991年版,第164页。

[7]傅雷著:《傅雷著译全书》第26 卷,上海远东出版社2018年版,第206页。

[8]傅雷1947年在《美苏关系的检讨》一书的译者代序开头就这样说:“美国《星期六晚邮》于二月十五日、二十二日、三月一日刊载斯诺的三篇文章……不佞业已译出。”《傅雷著译全书》第20 卷,第347页。