科技赋能轨道交通移动装备发展

陈 伯 施

(中国铁道学会 车辆委员会,北京 100844)

1 我国铁路规划和移动装备概况

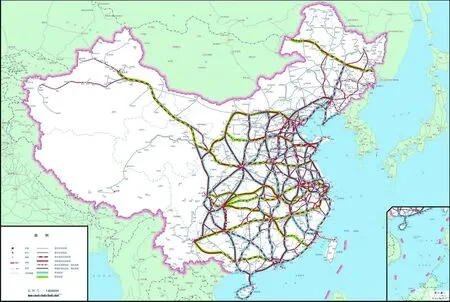

2020年8月,中国国家铁路集团有限公司正式发布《新时代交通强国铁路先行规划纲要》(以下简称《规划纲要》),明确了中国铁路未来30年的发展蓝图:到2035年,全国建成铁路网20 万km左右,其中高铁7 万km左右,20万人口以上城市实现铁路覆盖,50万人口以上城市高铁通达。根据2016年7月国家发布的《中长期铁路网规划》,中国高速铁路主通道为“八纵八横”(“八纵”:沿海通道(大连—北海)、京沪通道、京港(台)通道、京哈—京港澳通道、呼南通道(呼和浩特—南宁)、京昆通道、包(银)海通道(包头—海口)、兰(西)广通道;“八横”:绥满通道、京兰通道、青银通道、陆桥通道(连云港—乌鲁木齐)、沿江(上海—成都)、沪昆通道、厦渝通道、广昆通道),普速铁路“八纵八横”通道(“八纵”:京哈通道、沿海通道、京沪通道、京广通道、京九通道、大湛通道、包柳通道、兰昆通道;“八横”:煤运北通道(大秦)、京兰通道、煤运南通道(晋中南)、陆桥通道(陇海、兰新)、宁西通道(南京—西安)、沿江通道(重庆—上海)、沪昆通道、西南出海通道(昆明—湛江))进一步完善(图1、图2)。铁路协同航空、公路、城轨等交通运输方式,共同构建国家综合交通运输体系。

图2 中长期高速铁路网规划图

截至2020年7月,我国铁路营业里程达到14.14 万km,其中,高铁里程3.6 万km。我国动车组保有量3 600标准组,超过世界其他国家和地区的动车组数量总和;客车保有量4.6万辆,居世界第2位;货车保有量93万辆,居世界第3位。

2019年铁路日均旅客发送量为980万人,单日旅客发送量最高为1 724万人次,年旅客发送量35.8亿人,其中动车组发送量占铁路旅客发送量的64%;年旅客周转量1.45万亿人· km,占全社会客运市场份额近40%。2019年,国铁日均货物发送量为942万t,年货物发送量为34.4亿t,年货物周转量为2.7万亿t· km,日均装车数量达到17万辆以上。2020年,日均开行旅客列车近1万列,其中动车组列车约占70%;日均开行货物列车2万列左右。

目前,全国共有动车组制造检修工厂7个,动车车辆段12个,动车运用所65个,检查库线393条、存车线1 896条;客车制造工厂5个,客车检修工厂9个,客车车辆段26个;货车制造工厂16个,货车检修工厂10个,货车车辆段43个。

按照“引进、消化、吸收、再创新”的发展模式,我国在较短时间内,系统掌握了高速列车9项关键技术、10项配套技术,初步构建了我国高速动车组技术体系。根据国家经济社会的发展和铁路装备设计制造技术的进步,为进一步满足旅客运输需求,国铁集团组织开展了“复兴号”动车组系列产品、京张京雄智能动车组、新型卧铺动车组、城际动车组、双层动车组、160 km/h动力集中动车组等新型动车组的研发以及相关前瞻性技术研究(图3)。

图3 新型动车组产品

铁路客车近年来的发展主要以功能提升为重点,在提速、空调化、DC 600 V直流供电、集便化等方面进行了技术升级。铁路客车的运行速度目前达到160 km/h,91%的客车实现了空调化,DC 600 V直流供电客车达到48.4%,装有真空集便器的客车达到60%。

货车自2005年起全部按时速120 km标准生产,既有货车全部实施时速120 km提速改造。提速货车采用交叉支撑、摆动式或迫导向转向架技术,运行速度由80 km/h提高到120 km/h。2004年研制完成了轴重23 t、载重70 t新型通用货车和轴重25 t、载重80 t运煤专用货车;2014年研制完成了轴重27 t、载重80 t通用货车,轴重30 t、载重98 t的运煤专用敞车和专用漏斗车。轴重27 t、载重80 t通用敞车已批量投入运用,其他车种正在进行运用考验。出口货车最大轴重达到40 t以上。我国货车设计制造技术已达到国际先进水平。图4为部分新型货车产品。

图4 新型货车产品

2016年,我国在国家高技术研究发展计划(863)、国家重点基础研究发展计划(973)、国家科技支撑计划、国际科技合作与交流专项的基础上,整合制定了《国家重点研发计划先进轨道交通重点专项实施方案》,确定了轨道交通方面的10个重点研究方向。到2020年,我国将具备交付运营时速400 km及以上高速列车及相关系统,时速120 km以上联合运输、时速160 km以上快捷货运和时速250 km以上高速货运动车组成套装备,满足泛欧亚铁路互联互通要求、轨道交通系统全生命周期运营成本降低20%以上、因技术原因导致的运营安全事故率降低50%以上、单位周转量能耗水平国际领先、磁浮交通系统技术完全自主化的技术能力。

铁路移动装备的技术发展以及北斗卫星、5G通信、大数据、人工智能等新技术创新,为在智能铁路总体建设中实现铁路车辆智能化开拓了广阔空间。

2 铁路移动装备智能化的发展

根据国铁集团规划,智能铁路架构中,移动装备的智能化主要有以下三方面内容:

(1)智能制造。综合应用物联网、云计算、移动互联网、大数据等新一代信息技术,并与先进的制造技术相融合,进行产品智能化设计、试验、生产和质量控制。人工智能与制造业相结合,实现制造业数字化,是智能制造的发展趋势。

根据测试结果可知突出物间距对纱线牵引力大小的影响,当突出物间距增加到10mm时,牵引力大小趋于稳定,这与数值模拟的结果一致。

(2)智能装备。采用全方位信息采集、智能化运行控制、故障预测与健康管理(PHM)等技术,实现高铁动车组的自感知、自诊断、自决策、自适应及自修复功能,实现移动装备的自动和协同运行功能。

(3)智能运营。智能运营包括智能调度、智能服务、智能车站、智能物流、智能运维、智能安全保障及智能经营。

按照国铁集团智能铁路发展规划,铁路车辆智能化已经或正在取得初步成果。

2.1 车辆管理信息化

通过车号自动识别系统,建立完整的动车组、客车及货车管理信息系统(EMIS、KMIS、HMIS),实现车辆动态追踪、资产清查、故障统计及检修计划等多项管理功能。

2.2 车辆健康管理智能化

对动车组、客车及货车数据库信息进行综合分析,总结车辆及关键零部件性能变化、故障规律,科学确定使用寿命、检修周期,以及各级修程的检修内容和标准,确保车辆运行安全,提高车辆使用效率和全寿命成本管理水平。

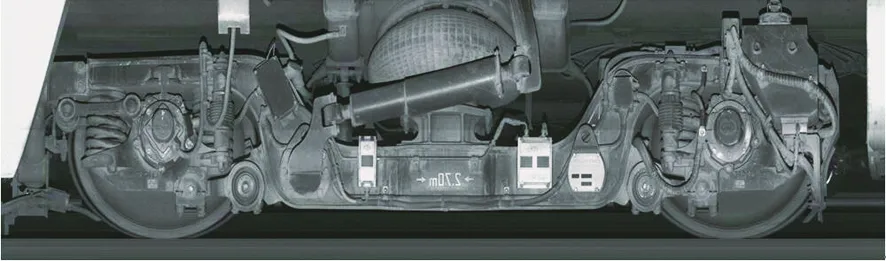

通过大数据分析、故障累计、自学习等人工智能技术改进算法,实现列车故障动态图像检测系统(TEDS、TFDS、THDS)的故障识别由人工识别向智能化自动识别转变(图5)。

图5 CRH5 5093车2位转向架1位侧图像

图6为利用5G通信建立的车辆运行状态数字孪生模型。

图6 车辆运行状态数字孪生模型

利用5G通信低时延、大容量特征,实现车地即时通信,实时传输监测数据,建立关键设备和部件的数字模型,构建动车组数字孪生平台,通过自学习,开发智慧运维应用,提高动车组安全保障能力和研发设计水平。

2.3 列车运行控制智能化

(1)智能化列车网络控制系统。

为解决列车通信数据量剧增引起的原有MVB网络带宽不足问题,在“复兴号”动车组上采用了高带宽特性的以太网进行车载设备联网运行设计,替代WTB列车总线和MVB车辆总线(图7),实现全方位信息采集、智能化运行。国际IEC组织已经将以太网列入下一代网络控制技术标准中。

图7 智能化列车网络控制系统

(2)智能高铁自动驾驶(ATO)。

包括有司机监控自动驾驶(STO)、无司机有人监视自动驾驶(DTO)及完全无人自动驾驶(UTO),实现列车运行控制智能化,在运行效率、运行安全、节能环保等方面比人工驾驶更加优化。

(3)建设空天地一体化列控系统。

采用北斗卫星定位替代传统轨道电路,利用5G-R技术,实现列车与列车间的直接通信,保障列车运行安全。列车追踪间隔由目前的最短3 min缩短到2 min左右,可提高线路运输能力30%以上。神华铁路按照2016年国家轨道交通重点研发计划,正在建设货车空天地一体化列控系统。还有专家提出,为预防卫星及无线电通信被干扰,应发挥轨道移动装备优势,利用轨道电路替代卫星和无线通信,实现高速动车组自定位,自动追踪,密集运行。图8显示的是密集的动车组列车。

图8 密集的动车组列车

(4)开行3万t级重载列车。

根据国铁集团《规划纲要》,将开行3万t级重载列车。3万t及以上长大货物列车总长近4 km,多台机车分布在列车中。在坡道、曲线等复杂线路上运行时,列车控制由目前的列车同步操纵+GSM-R升级为智能化列车同步操纵+5G-R,实现列车牵引功率和制动力的合理分配,并为开行3万t级以上超长大货物列车奠定技术基础。图9为大秦铁路长大重载货物列车。

图9 大秦铁路长大重载货物列车

2.4 车辆装载货物信息采集

我国铁路货运长期以大宗货物重载运输为主,大宗货物运量始终占铁路总运量的90%以上。近年来,快捷运输、集装箱运输、冷链运输、小汽车运输快速发展,液化天然气运输即将起步,驮背运输等新型门到门“公水铁”联运方式逐步开展(图10)。铁路特种货物运输的多样化,带来货物分类管理,运行时间,位置跟踪,在途列车的温度、压力、供电、制冷等物理参数监控等需求,需要5G车地通信、大数据分析等技术支持。目前我国铁路年运量已近40亿t,单日运量达1 000万t,钢铁、煤炭、石油、粮食等大宗货物信息的数字化,在开拓铁路运输货物的金融衍生产品价值方面,也具有极其广阔的前景。

图10 特种货物运输

3 我国城市轨道交通发展

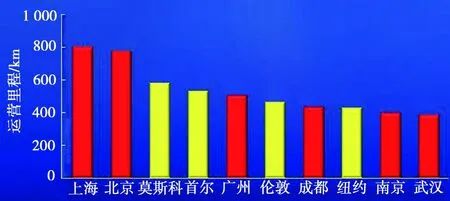

截至2019年,我国已有40个城市开通公共轨道交通并投入运营,全国城市轨道交通运营里程已达到6 730 km。其中:地铁线路5 903 km,占87.7%;轻轨、单轨、市域快轨、现代有轨电车、磁浮交通等制式运营线路827 km,占12.3%。我国城市轨道交通车辆达到5.5万辆。世界城市轨道交通运营里程最长的前10个城市中,我国占了6个,其中上海、北京的城市轨道交通运营里程居世界前列(图11)。然而,国外发达城市轨道交通客运量占城市公共交通客运总量达80%,我国2014年统计仅为14.9%,即使轨道交通较为发达的北上广等一线城市,也不足40%。北京市目前城市轨道交通里程776 km,规划里程2 500 km。至2020年底我国又有18座城市预计36条城市轨道交通线路开通运营。目前,全国城轨在建和规划里程近10 000 km。

图11 世界主要城市轨道交通运营里程

城市轨道交通移动装备的技术正在向高铁网与城轨网双网融合、智能化列车控制和旅客服务、新能源新材料应用、节能环保轻量化、车辆设计标准化简统化发展。中国铁道学会发布的T/CRS C 0101—2016《市域铁路设计规范》中,明确了市域铁路是城市综合交通的组成部分,引入城市中心城区,采用外围单点换乘、深入中心城区线网多点换乘等多种衔接方式。目前,双动力、双制式动车组(图12)正在研发,氢能源动力、碳纤维材料应用(图13)已经取得初步成果,地铁车辆标准化统型设计已列入国家重点项目积极推动。

图12 双动力、双流制动车组

图13 碳纤维地铁车辆

4 未来高速交通技术展望

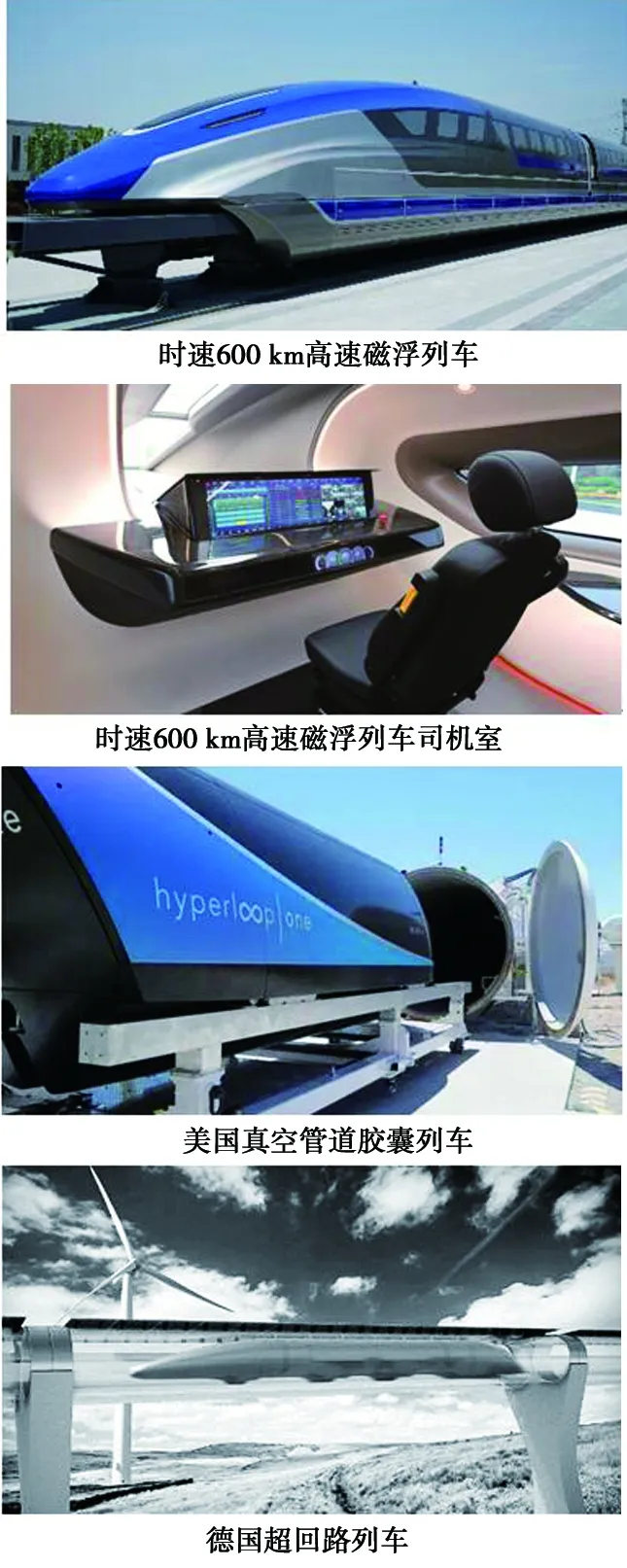

新一代高速列车、高速磁浮列车、高速管道运输是未来高速交通技术重点发展的3个领域。时速400 km高铁列车、高速货运动车组正在研发;时速600 km高速磁浮列车于2020年6月成功试跑;2020年11月,美国维珍超回路公司(Virgin Hyperloop)宣布,真空管道胶囊列车成功进行了首次载人试验,完成了这一技术的关键安全测试,预计2025年取得安全认证,2030年投入商业运营;德国汉堡港物流公司计划引进超回路列车技术,利用真空管道,将集装箱从港口以1 200 km/h的速度发送到汉堡腹地。图14为部分新型智能铁路移动装备。

图14 新型智能铁路移动装备

当前,要加快构想、论证、设计国家高速交通运输整体规划,按照一体化综合交通运输体系构想,逐步明确高速交通运输格局,完善更高速度等级的高速铁路、磁浮线路基础设施配套建设,深化高速交通运输技术基础研究,加快国家铁路网和城市轨道交通网深度融合,加快高速货运网络规划建设。

5 结束语

高速交通运输技术创新,带来铁路移动装备发展理念和传统技术的突破。数字化、网络化和智能化是重要的技术基础和内在推动力。面向未来,与时俱进,科技赋能,建设高速交通运输技术创新平台,使我国铁路移动装备技术早日达到国际先进水平。