神经肌肉电刺激疗法对脑梗死患者下肢功能障碍的疗效观察

文 香

(广西壮族自治区南溪山医院神经内科 广西 桂林 541002)

脑梗死是指因脑部血液循环障碍,缺血、缺氧所致的局限性脑组织的缺血性坏死或软化,是脑血管病中最常见的类型[1]。脑梗死不仅引起肢体瘫痪、麻木等后遗症,还可以导致失语、失用、记忆障碍、智能障碍等下肢功能障碍,甚至发生痴呆。下肢功能障碍严重影响患者的预后和生活质量。脑梗死后下肢功能障碍的早期有效诊治,可以改善患者预后。神经肌肉电刺激疗法为治疗缺血性中风的治疗方法,可以改善脑梗死的神经功能,具有良好的安全性和耐受性,近年有研究表明神经肌肉电刺激疗法可以改善脑梗死后下肢功能障碍[2]。本文选择2017年1月—2019年9月我院神经内科收治的具有下肢功能障碍的急性脑梗死患者82例,观察神经肌肉电刺激疗法治疗脑梗死后下肢功能障碍患者的临床效果,现将研究过程汇报如下。

1.资料与方法

1.1 一般资料

选择2017年1月—2019年9月我院神经内科收治的具有下肢功能障碍的急性脑梗死患者82例,随机数字表法分为试验组和对照组,各41例。对照组男采用女分别为26、15例;年龄45~76岁,平均年龄(69.97±3.16)岁,平 均 病 程(3.11±0.15)d;脑梗死位置:12例皮质脑梗死,13例大面积脑梗死,16例基底节脑梗死。试验组男女分别为24、17例;年龄46~79岁,平均年两(67.26±2.11)岁,平均病程(3.08±0.72)d;脑梗死位置:11例皮质脑梗死,13例大面积脑梗死,17例基底节脑梗死。两组患者的性别、病程、脑梗死位置等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入排除标准

纳入标准:(1)年龄18~80岁;(2)首次脑梗死发病患者,病程≤7 d;(3)经CT或磁共振检查确诊为脑梗死者;(4)合并出现轻中度下肢功能障碍患者;(5)无吞咽困难、药物过敏等用药禁忌患者;(6)患者及家属均知情同意并签署知情同意书。排除标准:(1)严重心、肝、肾功能不全;(2)其他因素所致下肢功能障碍者;(3)意识障碍者;(4)重度下肢功能障碍者;(5)帕金森病患者;(6)有药物滥用史者;(7)有酒精依赖史者;(8)精神病患者;(9)孕妇及哺乳期妇女;(10)治疗前1个月内应用影响脑功能药物者;(11)治疗依从性差者。

1.3 治疗方法

对照组患者进行控制血压、控制血糖、抗血小板或抗凝、降脂稳定血管内膜、改善循环、营养神经及对症支持的内科常规治疗。试验组在常规治疗基础上加神经肌肉电刺激疗法。对患肢进行治疗。设置频率为200 Hz,对患者屈肌和伸肌进行每日交替刺激,治疗时间为20 min,治疗15 d。

1.4 观察指标和评价

(1)比较两组治疗前及治疗3个月后认知功能评分,采用精神状态简易量表(MMSE)和日常生活能力Barthel指数(BI)评分,两项分值均与认知功能呈正比[3]。

(2)观察两组治疗效果;疗效判定 结果以显效、有效和无效表示。显效:简易精神状态量表(MMSE)分值改善率≥20%;有效:12%≤MMSE分值改善率<20%。无效:MMSE分值改善率<12%。MMSE分值改善率=(治疗1个月后MMSE评分-治疗前MMSE评分)/治疗前MMSE评分×100%。总有效率=(显效+有效)例数/总例数×100%。

(3)对比两组患者的生活质量评分,采用生活质量量表进行评分,分值越高说明生活质量越好。

(4)采用Fugl-Meyer运动能力评分量表对两组患者护理前后上下肢体功能进行评价,分值越高表示患者肢体功能越正常。

1.5 统计学方法

采用SPSS 19.0统计软件进行数据处理。正态分布的计量资料采用均数±标准差(±s)表示,组间比较采用t检验,计数资料用频数和百分比(%)表示,组间比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2.结果

2.1 治疗有效率比较

试验组的治疗有效率(95.12%)明显高于对照组(73.17%),差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组疗效比较[n(%)]

2.2 两组MMSE和BI指数比较

两组治疗前MMSE、BI评分无显著差异(P>0.05)。治疗3个月后,两组患者的MMSE和BI评分均较治疗前明显提高,且治疗后试验组MMSE评分和BI评分均显著高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组治疗前后MMSE和BI评分比较(± s,分)

表2 两组治疗前后MMSE和BI评分比较(± s,分)

组别 例数治疗前治疗后MMSE BI MMSE BI试验组 41 23.67±2.1145.21±2.1527.21±2.1587.21±2.56对照组 41 23.55±2.1545.11±2.6825.11±2.3373.11±2.13 t 0.2551 0.1864 4.2413 27.1104 P 0.7993 0.8526 0.0001 0.0000

2.3 生活质量评分对比

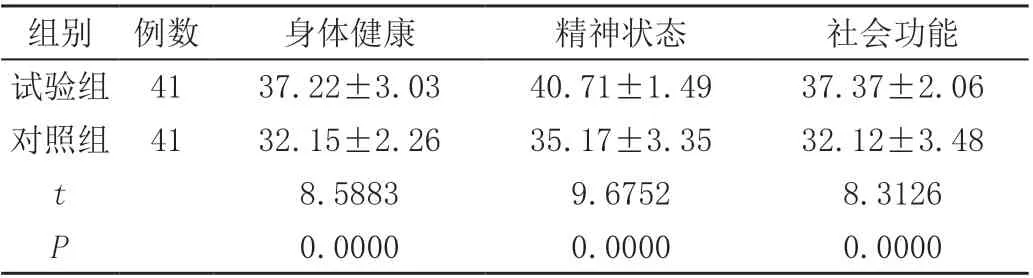

试验组患者治疗后的生活质量评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组生活质量评分比较(± s,分)

表3 两组生活质量评分比较(± s,分)

组别 例数 身体健康 精神状态 社会功能试验组 41 37.22±3.03 40.71±1.49 37.37±2.06对照组 41 32.15±2.26 35.17±3.35 32.12±3.48 t 8.5883 9.6752 8.3126 P 0.0000 0.0000 0.0000

2.4 对比两组患者Fugl-Meyer肢体运动能力评分

护理前试验组和对照组数据相比无统计学意义(P>0.05)。护理后,试验组Fugl-Meyer肢体运动能力评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 两组护理前、后Fugl-Meyer肢体运动评分对比(± s,分)

表4 两组护理前、后Fugl-Meyer肢体运动评分对比(± s,分)

组别 例数 护理前 护理后试验组 41 48.09±2.01 77.59±2.97对照组 41 47.12±2.39 63.45±2.19 t 1.9889 24.5358 P 0.0501 0.0000

3.讨论

脑梗死是神经内科常见疾病,以中老年人为主要发病人群[4]。随着人民生活方式的改变和人口的老龄化,脑梗死的发病率逐渐增高。脑梗死后下肢功能障碍是脑梗死的常见并发症,严重影响患者的神经功能缺损和日常生活能力,给患者、家庭、社会均带来沉重负担[5-6]。脑梗死后痴呆是脑梗死医疗中不可或缺的部分。我国提倡对脑梗死后下肢功能障碍及早筛查发现,及时综合干预的原则,在治疗中推荐神经肌肉电刺激疗法对改善脑梗死后下肢功能障碍可能有效(Ⅱb级推荐,B级证据)[7]。神经肌肉电刺激疗法为脑梗死后下肢功能障碍的早期干预提供了有效的治疗手段。神经肌肉电刺激疗法改善脑梗死后下肢功能障碍可能是通过参与缺血性脑梗死发病机制的多个环节来试验的[8]。神经肌肉电刺激疗法可通过预防神经缺血性病理生理改变,减少脑白质病变和脑梗死的范围和程度。

综上所述,在具备下肢功能障碍的脑梗死患者中,可早期应用神经肌肉电刺激疗法治疗效果更佳,值得临床应用。