手三针治疗前庭性偏头痛的临床研究

张水生 刘亚芬 刘寅 董晗硕 李秀玲 孙莉

【关键词】手三针;前庭性偏头痛;中医证候;眩晕

前庭性偏头痛(Vestibular migraine, VM) 为眩晕和偏头痛共存的复发性眩晕,为临床常见眩晕类疾病,近年来越来越受到相关学者的关注。目前仍有相当数量的医生对其认知不足,误诊率高,治疗手段单一。虽然该症状是一种临床中较为常见的疾病,但是现有的医学理论针对该疾病的病理发病机制及治疗方案仍然存在着众多的争议。从西医角度分析,前庭性偏头痛相关的理论认知较早,主要是借助于西医医疗器械的观察,能够针对前庭性偏头痛的发病原因进行准确分析。现有理论总结认为前庭性偏头痛的发病原因主要主要与人的前庭性中枢和外周神经系统密切相关,此外也有研究表明5- 羟色胺、多巴胺、肾上腺素以及降钙素基因肽等相关神经递质也与前庭性偏头痛的发病原因有一定联系。正是因为这些神经递质的释放导致患者出现前庭功能的失衡,进一步引起患者出现眩晕性头痛[1]。此外结合前庭性偏头痛的临床症状,表现为众多患者都存在不同程度的血管痉挛,因此认为迷路动脉血管痉挛与前庭性偏头痛的发病机制也有一定联系,这可能是因为人体内潜在的代谢异常引起患者出现继发的血管反应,进而引起前庭性偏头痛。在中医典籍中将前庭性偏头痛归类为“眩晕”,该病名最早见于《内经》,在《金匮要略》、《景岳全书》以及《医学正传》等众多中医医学著作中都对其有所详细的记载[2]。结合中医辨证分型理论,在《金匮要略》中认为“眩晕”疾病的产生与“痰饮”相关,而明代的《景岳全书》却认为眩晕主要为虚劳所致。医学家徐春甫在《古今医统》中结合眩晕进行辨证论治,气虚有痰、血虚有火、伤寒吐下之后出现的眩晕症状表现为阳虚之证,阳气虚引起的眩晕得到了后世多位医学家的认可。眩晕的病在清窍,却与患者的肝、肾、脾等三大脏腑器官密切相连,因此在进行治疗的过程中要以补虚泻实、调整阴阳为主要治疗原则。作为中医疗法的常用手段在治疗眩晕时通过辨证论治,结合中医病机进行分析结合眩晕的中医病机进行分析,将眩晕分为情志所伤、风阳上扰、肝肾阴虚、气血亏虚、痰湿中阻、跌扑损伤、淤血内阻等主要证型。手三针在临床治疗疾病的过程中具有取穴少、见效快,仅在患者手部开展治疗,不需要其他的特殊设备和场地,使其在临床治疗的过程中具有众多优势。

1 资料与方法

1.1 基本资料 本项研究在开展的过程中选择2019 年4 月至2020 年1 月,在我院确诊为风阳上扰证前庭性偏头痛的患者72 例作为观察对象,在患者入院时对患者进行编号,然后按照编号奇偶性进行随机分组,获得对照组36 例,研究组36 例。对两组患者临床基线资料进行数据统计分析,结果无明显差异(P>0.05)。所有患者临床诊断均遵照Barany 关于前庭性偏头痛的西医诊断标准:患者出现了5 次以上的中重度前庭性偏头痛症状,每次的发作时间持续5 min 以上。中医诊断标准则参照使用《中医內科学》关于前庭性偏头痛的临床诊断标准,患者表现为视物旋转、坐舟船时容易扑倒、头晕目眩。此外患者伴有恶心、呕吐、耳鸣、出汗、面色、苍白等相关症状,患者疼痛症状起病较急且反复发作,发作程度越来越重。辨证诊断标准参照《中药新药临床研究指导原则》关于风阳上扰症的诊断标准:患者患者在情绪波动时其临床症状会加重,同时伴有夜寐多梦、易躁易怒、震颤、肢体麻木、苔黄、脉细数、舌红等相关临床症状[3]。所纳入的患者均遵行西医、中医以及辨证分型诊断标准,均知悉本次研究基本情况,自愿参与,无严重的脏腑器官疾病,无严重的感染性疾病,无妊娠期哺乳期妇女。

1.2 方法 对照组采用常规的西药治疗,即运用盐酸氟桂利嗪胶囊( 由西安杨森制药有限公司生产,国药准字为H10930003) 进行治疗,口服,1 次/d,5 mg/ 次。

研究组则采用手三针进行治疗,手三针穴位为患者的双侧间谷穴、双侧中渚穴、双侧劳宫穴。在针刺的过程中,取患者于坐位,使患者颈项处于直立状态,术者站于患者身后,分别对患者的间谷穴、中渚穴、劳宫穴从左至右、从上至下采用75% 的酒精进行消毒,依次针刺。对于间谷穴、中渚穴、劳宫穴刺针深度为0.4~0.6 寸,针刺时采用提插法,致患者具有麻胀感为止,得气后将针尖调整至拇指尖方向,针感下传到患者手指间。所有穴位针刺得气后每5 min 运针1次,运针3 次以后出针。两组患者均按照上述疗法连续治疗1 个月[4]。

1.3 指标观察 治疗1 个月后对两组患者进行中医证侯疗效评价,开展平衡筛查评分、眩晕残障量表评分。3 个月后统计两组患者的眩晕复发情况,统计两组患者的不良反应发生率。所有数据统计分析均采用SPASS25.0 软件。

2 结果

两组患者在接受治疗后进行数据统计时,对照组脱落3例,研究组脱落1 例。

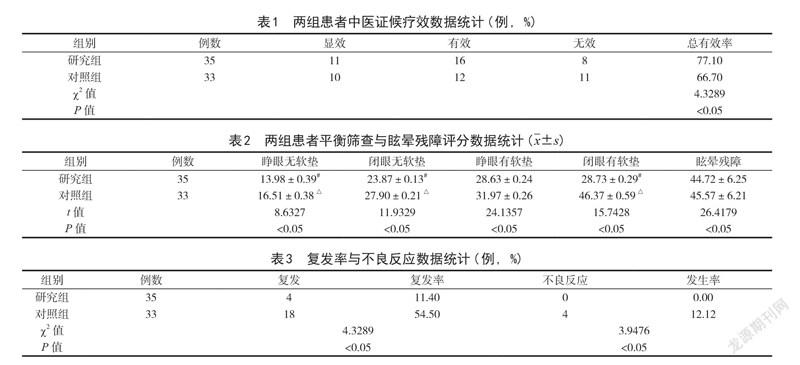

2.1 两组患者的中医证候疗效 研究组与对照组的中医证候疗效数据统计结果见表1 所示。

2.2 两组患者平衡筛查以及眩晕残障量表评分 筛查测试及眩晕残障评分结果详细数据见表2 所示。

2.3 两组患者复发率与不良反应发生率 复发率和不良反应数据见表3 所示。

3 讨论

前庭性偏头痛大多具有畏光、畏声的临床症状,很多患者在发病之前都有相应的偏头痛病史。中医临床将前庭性偏头痛归纳为“眩晕”范畴,而且病因认为“无风不作眩、无痰不作眩”[5],即风痰之邪是该疾病的主要因素。因此本项研究在开展的过程中以前庭性偏头痛临床症状较为常见的风痰上扰证作为常见证型进行研究,具有一定的代表意义。

头部属于人的手足三阳经脉聚会指出,因此也被称之为诸阳之会。若该部位外感内伤,进而会引起患者出现头部气血不和、静脉不适、经气阻滞,引起头痛症状[6]。风阳上扰型头痛患者易出现脉弦、焦躁易怒、头目胀痛、耳鸣等相关问题。主要是因为肝火旺盛导致患者心神扰乱,进而伤肝气怒、风阳升动、上扰清窍,出现偏头痛并发眩晕症状。手三针疗法主要选取患者手部间谷穴、中诸穴、劳宫穴以针刺为主要方法进行进行相关疾病的治疗,其中肩骨穴属于手阳明大肠经之间与合谷两穴连线之中点,针刺该穴均可针对三间、合谷二穴相关适应症进行治疗,而且针刺该穴相比与其他二穴敏感度更高,因此得气快、疗效显著[7]。中诸穴属于手少阳三焦经循行线上,针刺该血对于治疗目眩、头晕、眼花、肋间神经痛具有重要的治疗效果。而劳宫穴位于手厥阴心包经的循行线上,属于荥穴,针刺该穴对于治疗昏迷、晕厥、中暑、呕吐、恶心、癫痫、口舌生疮等相关疾病有重要的临床效果[8]。手三针在应用的过程中具有取穴少见效快,而且治疗仅施于患者手部,无需借助于其他设备,不受时间、场地等方面的限制,因此在治疗患者时具有方便易行、疗效好的重要优势。故在本研究中对于风阳上扰型偏头痛患者在治疗时采用手三针疗法,相比于常规的西医治疗取得了更良好的临床疗效。

对于前庭性偏头痛患者,失稳是患者的临床症状,这主要与人体的平衡功能失常密切相关。人体的平衡主要依靠视觉、本体觉以及前庭系统等三个方面发挥协同作用。因此本项研究为了探索前庭性偏头痛患者的临床症状改善情况,采用平衡测试仪能够以较高的信度和效度反映患者临床症状康复效果[9]。而本项研究结果中,研究组患者通过平衡筛查测试及临床症状改善情况显著优于对照组,因此证实了手三针在治疗前庭性偏头痛患者的临床治疗效果。

综上,本项研究采用平衡对照的方式进行分组研究,其结果充分显示研究组患者采用手三针进行前庭性偏头痛治疗,能够更有效的改善患者的眩晕头晕症状,结合中医症候评分、平衡症状筛查以及以及复发率和不良反应发生情况进行对比,充分显示出了手三针在治疗前庭性偏头痛患者似的优势和作用,值得临床推广应用。