不同直径EPLBD治疗胆总管结石的安全性

王渊,王小玮,王士东,刘国红,田字彬,赵清喜

(青岛大学附属医院消化内科,山东 青岛 266003)

胆总管结石是一种常见的胆管疾病。近年来,由于具有创伤小、恢复快等优点,内镜下逆行胰胆管造影(ERCP)已成为治疗胆总管结石的主要手段。其中,内镜下十二指肠乳头大气囊扩张术(EPLBD)是一种治疗困难胆总管结石包括大结石和多发结石的技术[1]。内镜下乳头气囊扩张术(EPBD)采用直径4~10 mm气囊进行扩张,EPLBD则使用直径12~20 mm气囊进行扩张。相对于EPBD,EPLBD能创造出更大的乳头开口,便于取出困难结石,多数文献报道此技术安全有效[2-3]。随着内镜技术的不断完善,有倾向于选择大气囊扩张取石的趋势。但是,EPLBD的安全性是否会随着气囊直径的增加而受影响,目前尚无定论。因此,本研究对不同直径EPLBD治疗胆总管结石的安全性进行评价。 现将结果报告如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象

收集2013年1月—2018年6月因胆总管结石在青岛大学附属医院内镜中心行ERCP取石治疗的所有病人,根据以下标准筛选研究对象。入选标准:①通过B超、CT或磁共振胰胆管成像(MRCP)等影像学检查明确诊断为胆总管结石者;②行大气囊扩张术的病人;③具有完整的实验室检查及上腹部CT检查资料。排除标准:①既往接受过ERCP治疗的病人;②合并休克、脏器功能障碍的重症急性胰腺炎及胆管炎病人;③肝脏严重疾病、凝血功能障碍者;④患有十二指肠、胆管、胰腺恶性肿瘤者;⑤既往有胃肠重建手术史(毕Ⅱ式胃切除、胃肠Roux-en-Y吻合、胰十二指肠切除术)。根据气囊扩张直径,将入选病人分为较小气囊组(12.0~13.5 mm组)、中等大小气囊组(15.0~16.5 mm组)和较大气囊组(18.0~20.0 mm组)。所有病人均签署内镜操作知情同意书。本次研究通过了医院医学伦理委员会审查批准。

1.2 EPLBD器械与操作过程

1.2.1器械 Olympus十二指肠镜(TJF 260V、JF 260V),乳头括约肌切开刀、斑马导丝、CRE扩张气囊(直径12~20 mm)、球囊导管、碎石网篮(Boston-Scientific),取石网篮(型号FG-V422PR,Olympus,Japan),鼻胆管(ENBD-7-LIGUORY-C,Wilson-Cook)。

1.2.2操作过程 术前用药:哌替啶50 mg,肌肉注射;地西泮5 mg、山莨菪碱10 mg,静脉注射。术前根据CT及MRCP影像测量胆总管结石直径。十二指肠镜进镜到达十二指肠降段主乳头部位后,观察主乳头形态及有无壶腹周围憩室;利用乳头切开刀和导丝行选择性胆管插管成功后,注入稀释造影剂(300 g/L碘普罗胺)行胆管造影,确定结石存在诊断,行乳头括约肌小、中切开;根据结石大小和胆总管直径选择合适的气囊直径(12~20 mm),使用稀释造影剂(150 g/L碘普罗胺)按照气囊直径对应的压力逐渐扩张,直至气囊腰部在X线监视下消失,之后逐渐增加气囊的压力,直至达到预期的扩张直径,维持扩张60 s后气囊减压并移走气囊[4],使用取石网篮或取石球囊取出胆管结石,当网篮和球囊难以进行胆管结石取石时,使用机械碎石网篮粉碎结石后取石;根据术中情况,决定手术后是否留置鼻胆管和塑料支架。

1.3 观察指标和并发症诊断标准

1.3.1观察指标 ①病人的一般情况:性别、年龄、是否有糖尿病、是否有高血压、是否有高脂血症、是否合并憩室、胆总管直径、结石大小以及结石数目。②ERCP术中情况:总体取石成功率、第一次取石成功率、取石次数、机械碎石使用率、预切开使用率、鼻胆管引流情况。③近期并发症:胰腺炎、出血、穿孔、胆管炎。④胆总管结石复发。

1.3.2并发症诊断标准 ①胰腺炎:ERCP术后,病人出现超过24 h的持续性上腹部疼痛,伴有血清淀粉酶升高3倍以上或上腹部CT示胰腺周围渗出。②出血:术中无自限倾向出血、需要采取止血措施(术中出血);术后有消化道出血伴休克体征、血红蛋白下降大于20 g/L或需要输血(术后出血)。③穿孔:术后出现游离气腹或后腹膜感染征象,经影像学或实验室检查明确诊断。④结石复发:术后6个月以上通过影像学确诊。

1.4 统计学分析

应用SPSS 19.0软件进行统计学分析。计数资料比较采用χ2检验,当理论频数小于1或者理论频数小于5的格子超过25%时则应用Fisher确切概率法,线性关系分析采用线性趋势χ2检验;偏态分布的计量资料以M(P25~P75)表示,组间比较采用独立样本Kruskal-Wallis非参数检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 一般资料比较

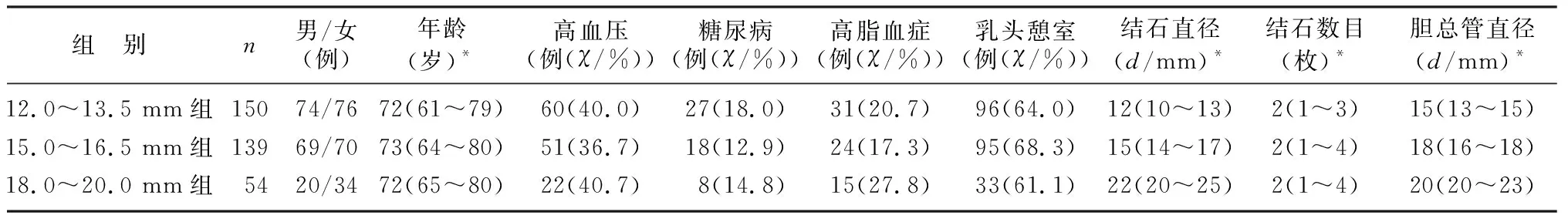

本研究入选343例胆总管结石病人,男性163例,女性180例,中位年龄73(63~79)岁。各组性别、年龄、结石数目以及合并糖尿病、高血压、高脂血症、憩室情况比较差异均无统计学意义(P>0.05);各组结石直径、胆总管直径比较差异有统计学意义(H=173.601、192.286,P<0.05)。见表1。

表1 各组一般资料相关指标的比较

2.2 术中情况比较

总体取石成功率为99.7%,第一次结石清除率为97.3%。18.0~20.0 mm组有1例因为结石与胆管壁之间缝隙较小,移动性差,内镜取石失败后于肝胆外科行“胆总管切开+T管引流术”,顺利取出结石。共有9例病人因为结石过多或者巨大结石,需行2次或3次取石,均成功取出结石。各组取石次数、预切开使用率和鼻胆管使用率比较差异均无统计学意义(P>0.05),机械碎石使用率及其线性趋势比较差异有统计学意义(χ2=22.700、19.133,P<0.05),机械碎石使用率随着气囊直径的增加而增加。见表2。将较大球囊组再分为3个亚组进行比较,结果显示,20.0 mm亚组的机械碎石使用率为18.8%(3/16),较18.0 mm亚组的29.0%(9/31)和19.0 mm亚组的28.6%(2/7)有所降低,机械碎石使用率有随着气囊直径增大而降低的趋势,但差异无统计学意义。

表2 各组术中情况比较(例(χ/%))

2.3 近期并发症比较

本文343例病人均治愈,无穿孔病例,发生胰腺炎12例、出血1例、胆管炎3例,均经内科保守治疗后痊愈。各组胰腺炎、出血、穿孔、胆管炎发生率比较差异均无统计学意义(P>0.05)。见表3。

2.4 结石复发情况比较

本研究中所有病人均获随访,随访时间为3.92(2.33~5.16)年。各组胆总管结石复发率比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

表3 各组近期并发症及结石复发情况的比较(例(χ/%))

3 讨 论

1974年,CLASSEN等[5]首次报道了内镜下十二指肠乳头括约肌切开术(EST)。由于其操作简便、损伤小、恢复快等优点,EST逐渐成为内镜下治疗胆总管结石的首选手段。但后来的一系列研究结果显示,其出血、穿孔、胰腺炎等并发症的发生率较高,甚至导致十二指肠乳头功能永久性丧失从而导致结石复发[6-8]。1983年,STARITZ等[9]首次报道了EPBD,相比EST而言,EPBD不需要切开十二指肠乳头括约肌,能有效地降低出血、穿孔等近期并发症的发生率[10-12];同时,EPBD还保留了Oddi括约肌的功能,从而可避免一些长期胆管并发症的发生[13]。但是,EPBD扩张的程度是有限的,对于一些直径>10 mm的结石,取石成功率往往并不理想[14]。2003年,ERSOZ等[1]报道了乳头括约肌小切开联合大气囊扩张,该方法对一些复杂结石的疗效确切,且保护了乳头括约肌功能,之后该技术在国内外被广泛应用[15-16]。但是近年来,随着EPLBD的使用越来越多,一些致命性并发症也逐渐被报道[17-18],其安全性是否会随着气囊直径的增加而受影响,目前尚无定论。故本研究初步探讨了不同直径EPLBD治疗胆总管结石的安全性。

术后急性胰腺炎是ERCP常见的并发症,其中大多数为轻症胰腺炎,也有重症胰腺炎导致死亡的报道[19-20]。胰腺炎发生的主要原因为:术中扩张气囊对十二指肠乳头括约肌及胰管口造成压迫及反复多次的机械性刺激,使胰管损伤,胰液排泄受阻,从而发生胰腺自身消化。既往有关文献报道,气囊直径≥14 mm是胰腺炎的独立危险因素[21]。但是也有文献报道,即使扩张气囊直径达到18 mm,术后胰腺炎的发生率也并没有增加[22]。本研究中,各组胰腺炎发生率差异无统计学意义,表明胰腺炎发生率不会随着气囊直径的增大而增加。可能原因为:术后胰腺炎的发生与气囊本身并没有关系,而与各种内镜操作导致十二指肠乳头损伤或胰管损伤及病人因素有关。

有研究显示,EPLBD出血率为0~6.7%[23-25]。有文献报道,出血的危险因素包括肝硬化、乳头括约肌大切开、结石直径≥16 mm[21]。近年来,EPLBD导致致命性出血也有个例报道[26]。本研究中,仅有的1例出血病例出现在气囊直径15.0~16.5 mm组(采用的是乳头中切开),各组出血发生率差异无统计学意义,说明出血与气囊直径的大小无关,出血率并不会随着气囊直径增加而增加。一项猪模型研究发现,直径≥12 mm的气囊可使胆管壁损伤,而应用≥15 mm的气囊则发生了胆管穿孔。本研究中病例没有穿孔发生,可能因为猪胆管壁的解剖特点与人类不一样,它更薄,下部胆管的区域没有被胰腺包围[27]。因此,动物研究的结论不一定能够代替人类研究的结论。有关气囊直径大小与穿孔的关系还需更多的研究来证实。本研究中术后胆管炎共发生3例,2例出现在12.0~13.5 mm组,1例出现在15.0~16.5 mm组,各组胆管炎发生率比较差异无统计学意义,说明胆管炎的发生与气囊直径的大小无关。由于本研究样本量较小,胆管炎与气囊直径的关系还需更多高质量研究来证实。

胆总管结石复发的影响因素到目前为止尚未确定,亦无有效预防措施。既往研究显示,胆总管结石总体复发率为4.4%~15.0%[28-30],本研究中结石复发率为13.1%,与既往研究结果相符。本研究各组之间结石复发率比较差异无统计学意义,说明气囊直径大小并不影响结石的复发。但是本研究随访时间较短,而且随着时间的推移,内镜取石技术不断改进,也可能使结石复发率降低。有关结石复发率与气囊直径大小之间关系的研究较少,还需更高质量的研究来验证。

机械碎石术能帮助提高取石的成功率,特别是对于一些巨大结石的病人。但是机械碎石术不仅增加了手术难度、术后并发症,也是术后结石复发的危险因素[31]。国外的一项研究显示,使用EPLBD的机械碎石率达到30.7%[32]。在本研究中,各组机械碎石使用率差异有统计学意义,并且各组之间存在线性趋势,随着扩张气囊直径增加,机械碎石使用率明显增高。原因可能为:①在气囊直径较大组中,大多病人的结石直径也相对较大,所以机械碎石率高;②尽管选择了尽可能大的气囊,但是可能由于胆管的自身弹性达不到气囊理论扩张的效果,必须使用机械碎石才能取出结石;③因为结石较大,内镜医生为了避免穿孔的风险,选择了机械碎石取石。将较大气囊组进行单独分析,尽管各亚组机械碎石使用率差异无统计学意义,但是机械碎石使用率随着气囊直径的增大而有所降低。其可能的原因是:当气囊扩张到足够大,有了更大的乳头开口便于取出结石,避免了使用机械碎石技术。

综上所述,不同直径EPLBD治疗胆总管结石是安全的;随着结石直径的增大,即使采用更大直径的气囊扩张,需要采取碎石技术的可能性也增大。因本研究为单中心、回顾性分析研究,结果可能存在偏倚,应在多中心、前瞻性研究的基础上评估不同直径EPLBD治疗胆总管结石的安全性。