艺术与数学融合在小学教学中的实践研究

韩旭 于昕

【摘 要】“哪里有数,哪里就有美。”数学是人类对自然的初步理解,是人类文明进步的推动力。艺术是创造性的社会活动,通过有意味的形象去传达感受和认知思想。数学美可以转换成图形美,图形美也可以通过数学规律来建构。从古至今,有无数艺术与数学结合的辉煌典范,让艺术的形式和方法与数学的内容和思想完美融合。本文试图用美的结构和技巧构建出艺术与数学,进行跨学科的实践研究和探索,从而培养学生的逻辑思维能力和艺术创造力。

【关键词】艺术与数学;跨学科教学;艺术创造;数学逻辑

古希腊哲学家、数学家普洛克拉斯曾经说过:“哪里有数,哪里就有美。”数学和艺术向来不是分开而论的,数学是人类对自然的初步理解,是理性的艺术,而艺术则是数学美的表现之一,是人类创造力的形式表现。艺术家和数学家们从黄金比例、斐波那契数列、图形镶嵌、莫比乌斯、分形、拓扑等数学知识中汲取养分进行创造。古埃及的金字塔以最简洁的方式诠释了艺术与数学的融合,公元前1世纪罗马人维特鲁威在著作《建筑十书》中阐述了多立克、爱奥尼、科林斯三大柱式各自所有部分的装饰和比例,文艺复兴时期达芬奇分析了人体比例并绘制出旷世名作《维特鲁威人》,20世纪荷兰艺术家埃舍尔在其艺术作品中对图形镶嵌、分形等进行了深度剖析和运用……从人类历史发展来看,艺术与数学是密不可分的,二者是人类文化不可缺少的组成部分。

《义务教育数学课程标准(2011年版)》(以下简称《数学课程标准》)在前言中指出:数学作为对于客观现象抽象概括而逐渐形成的科学语言与工具,不仅是自然科学和技术科学的基础,而且在人文科学与社会科学中发挥着越来越大的作用。数学是人类文化的重要组成部分,数学素养是现代社会每一个公民应该具备的基本素养。《义务教育美术课程标准(2011年版)》(以下简称《美术课程标准》)在课程内容中指出:“综合·探索”学习领域的教学需要教师改变思维定势,寻找美术内部各门类、美术与其他学科、美术与现实社会之间的连接点,设计出丰富多彩并突出美术学科特点的“综合·探索”学习领域的课程。在教学过程中,应特别注重以学生为主体的研讨和探索,引导学生积极探索美术与其他学科、美术与社会生活相结合的方法,开展跨学科学习活动。因此,将艺术课程和数学课程结合在一起,设计一门跨学科课程—— 艺术与数学。学生不是仅仅学习枯燥的数学原理知识,而是在艺术设计过程中将这些数学原理变为兼具艺术性与科学性的艺术创作。

跨学科教学:艺术与数学的研究意义与价值

1.课程的趣味性

文字中的配图具有非常重要的作用,图形能够让人们加强对文字的理解,能够直观、清晰、明确地表明文字的含义。而数学课中的图形占据很大一部分内容,几何、函数等很多复杂的数学问题都可以通过图形来表达。如果我们把数学相关的图形知识用艺术手法更好地渲染修饰,把有趣的艺术实践和游戏与数学原理结合起来进行创作,那么我们的艺术与数学就成为了趣味性十足的创意课程。

2.完善思维结构

通常人们会认为,数学课程中更多强调的是理性思维和逻辑思维,美术课程中体现的是感性思维和审美判断力。实则不然,数学中的逻辑和图形本身就是美的,在艺术作品中也能够找到它潜在的规律和原理。在计算机编程中,我们可以将任何图像进行计算排列,数字就是在描繪图形。用艺术原理梳理数学图形规律,用艺术之手呈现图形之美,艺术美即是数学美,数学美即是艺术美。因此,艺术和数学两者并肩齐行,相互作用,拓宽学生的思维空间,完善思维结构。

3.提高审美,激发艺术创造力

一个具备高艺术素养的人,能够将艺术知识和技能巧妙运用到其他学科或情境认知中,提高艺术素养会使生活品味更上一层楼。一个具有较好数学思维又兼备很强艺术素养的学生,会拥有高于别人的艺术审美,更容易创造出具有深度和创意的艺术作品。数字媒体技术的应用使数学思维和空间图形得到更广泛的开发,创意作品通过视觉、听觉、触觉、甚至嗅觉的多方融合产生奇幻的效果,使观者全身心融入到一个全新的场景中。

跨学科教学:艺术与数学的实践与探索

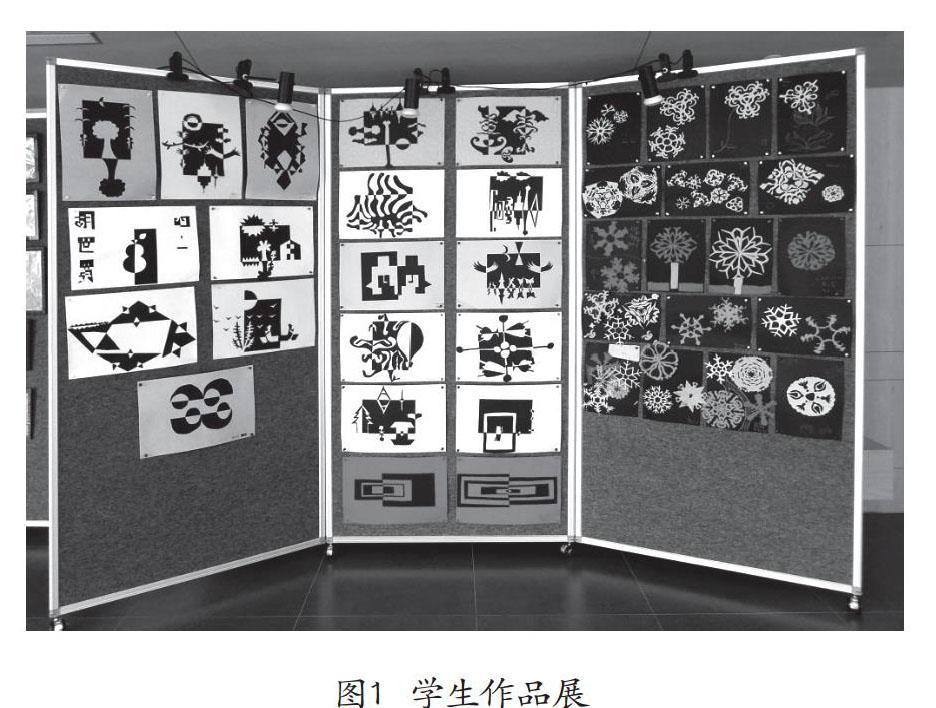

我们源于对北京海淀凯文学校“全人教育”的认识和理解,源于对艺术和数学课程的热爱,共同探讨艺术和数学的跨学科教学。从2016年初,我们开始相互讨论、相互观课,提出建议,共同上课,分享心得。2017年8月学校倡导教师自主研发课程,我们共同研发了拓展课——艺术与数学课程。2018年1月和6月,近百幅学生作品参加了海淀凯文学校的拓展课(Enrichment Program)成果展(图1),作品受到全校师生的好评和喜爱。2017-2018学年和2019-2020学年第一学期继续开展EP拓展课“艺术与数学”。2020-2021学年,在数学嘉年华和π day活动中,我们组织了多项艺术与数学跨学科的活动。例如:康定斯基圆舞曲、莫比乌斯带、密铺图形等。

我们选取下面这个有代表性的课程进行详细分析和阐述。

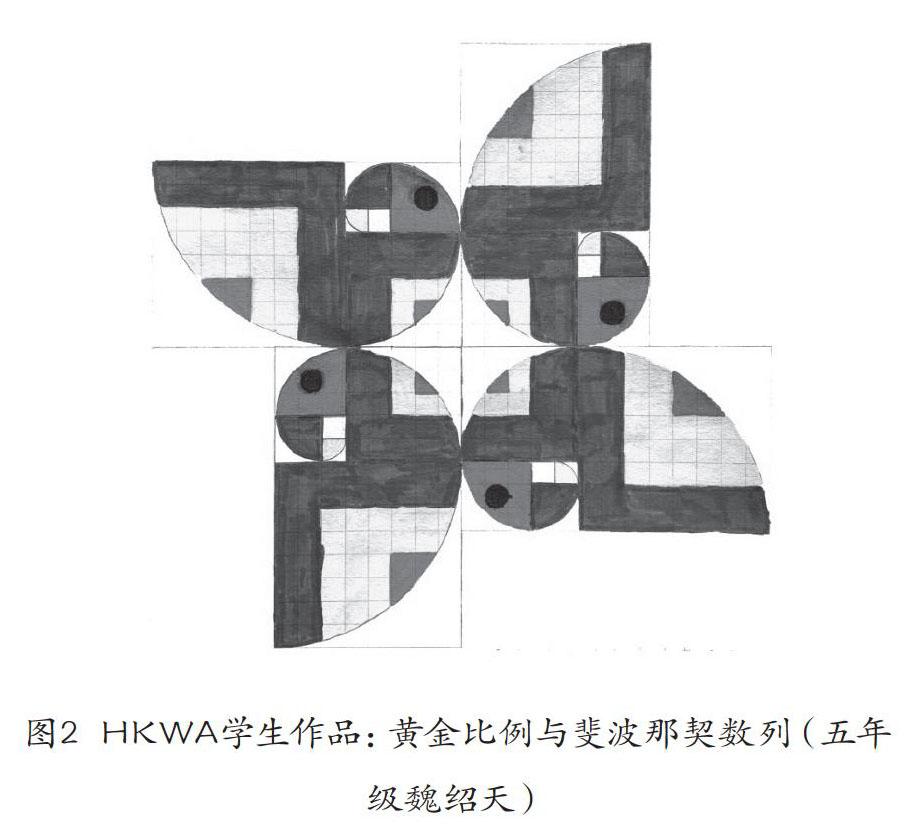

课程名称:黄金比例与斐波那契数列

学习目标:学生通过绘制斐波那契螺旋线(也称“黄金螺旋”),感受自然界中最完美的经典黄金比例,体会艺术与数学之美。这个过程不仅让学生体会数形结合的数学思想,而且激发了学生的艺术创作热情,从而创作出美妙的艺术作品。

建议年级:5-6年级

所需课时:2—3课时

学具准备:铅笔、橡皮、圆规、格尺、A3纸、马克笔、勾线笔等

学情分析:只要你把下面这些数字1,1,2,3,5,8,13……写在黑板上,马上就会有学生说这是兔子数列。有些上过奥数班的学生还会说这是斐波那契数列,甚至还有些学生说出其他数列的名称,如等差数列、等比数列。但你继续追问:“这些数列除了计算,还能做什么?在生活中它们有什么用?”大多数学生都会哑口无言。那么,学习数学究竟是为什么呢?演说家Arthur Benjamin在TED的《The magic of Fibonacci numbers》演讲中说:“So why do we learn mathematics? Essentially, for three reasons: calculation, application, and last, and unfortunately least in terms of the time we give it, inspiration.”(我们为什么要学数学?根本原因有三个:计算,应用,最后一个,很不幸的从时间分配来看也是最少的,激发灵感。)是的,学生学习数学不仅是会计算,还要会应用,更重要的是会创造。

在艺术领域中,“比例和尺度(Proportion)”是设计原则中(Principles of Design)非常重要的内容。黄金比例在艺术中的运用极为广泛,我们不禁会感叹为什么在生活中或艺术作品中,那些线条的长短、弯曲的弧度、图形的组合是那么优美,那便是——美的事物遵循了黄金比例的数学规律。一个简洁优美的LOGO图标,往往是通过一系列黄金比例与斐波那契数列的精心计算设计得出的。

教学过程:

出示数列1、1、2、3、5、8、13……和学生聊聊斐波那契数列。

结合图示,讲解斐波那契数列和斐波那契螺旋线。

播放关于斐波那契数列的视频,让学生感受斐波那契数列和黄金分割在自然界中的完美展现,激发学生的创作热情。

指导学生用圆规画出斐波那契螺旋线。

学生欣赏并参考抽象主义和野兽派艺术家的作品(如蒙德里安、马蒂斯等),大胆运用三原色或对比色进行图形布局和配色,创作具有创意的斐波那契螺旋线艺术作品(图2)。

跨学科教学:艺术与数学的思考与发展

海淀凯文学校的艺术与数学课程设定为小学中高年级(3-6年级),小学中高年级的学生已有一定的数学基础知识和艺术欣赏力。小学中高年级已学过的数学知识有轴对称、镶嵌、平移、旋转等,这些知识对于图形的创作和应用十分广泛,学生在艺术创作中体会的数学知识会更加直观、生动,更有利于学生理解数学知识和培养空间观念,提高学生的审美能力并激发学生的艺术创造力,为今后中学阶段或更高阶段的学习打下坚实的基础。

尽管我们在备课时不断讨论、反复斟酌,努力选取最合适的教学内容,但在课堂教学时,仍然会出现一些教学问题。学生主要出现以下三个教学问题:一是不同学生数学逻辑思维能力的差异和对艺术知识的理解不同,课堂上总会出现较大的差异性;二是韩旭老师在美术课上发现xxx同学,虽然是四年级的学生,在美术课上表现出很强的艺术创作力,完全可以完成五年级的艺术创作。同样是这个学生,数学老师于昕发现这个学生的数学理解力和逻辑思维力很强,可以自学或理解五年级的数学内容。三是有一些学生不知道艺术和数学课是怎么上的。但一看到“数学”两字就有点畏惧的心理,不愿意去尝试了。

针对以上三个问题,我们对未来的课程有了大胆的设想。

一是分层教学。每一个主题教学中,我们根据孩子的数学理解能力和艺术创作力的不同,将分为三个等级的难度,让学生根据自己的理解能力和创作能力,自主选择难度等级,然后独立地创作作品。一部分孩子可以从低难度开始进行创作练习,再逐步过渡到中、高难度,在循序渐进的递进过程中加强对知识的理解和掌握;另一部分学生可以直接从高难度入手,他们通常具备较强的逻辑推理能力,并较好地掌握了艺术知识。通过分层教学,力图让不同的学生找到属于他们自己的发展空间。既不拔苗助长,也不限制学生创作力。2020-2021学年第二学期的EP拓展课艺术与数学,我们已经进行了分层教学的实践。

二是跨年级教学。我们不再以单一的四年级或五年级为招生对象,这样会局限一些数学能力强和艺术创作力好的学生,我们在2020-2021学年第二学期的艺术与数学课程中,将四、五年级的学生合并为一个课堂。我们的课程以主题式教学开展,设置易、中、难三层教学内容,让学生在更大的弹性空间里自主选择,这样给学生最大化的个性化空间和自主学习空间,让学生得到更好的发展。

三是开展“艺术与数学工作坊”。在国内,一提起小学数学家长和学生就会想到“奥数”,大部分家长和学生不会把艺术和数学联系在一起。为了让更多的学生和家长了解这门课,我们开展了一些有特色的“艺术与数学工作坊”,例如,3月14日,开展主题是“圆的艺术”的工作坊;6月18日,开展“黄金比例与人体艺术”的工作坊;11月23日,开展“斐波那契数列与螺旋线”工作坊等。通过这些有特色的工作坊,不仅可以使学生和家长对这门课有更深入的了解,还能激发学生的学习兴趣、开阔视野。

四是在线课程。在互联网高速发展的时代,特别是新冠肺炎疫情期间,加速了网络学习、在线课堂等互联网学习的发展。因此,我们可以尝试录制一些有趣的短视频或开设一些在线课程,让更多的学生、家长和教师来了解课程、学习课程和创作课程。

我们将“全人教育”中的情感与认知相结合,培养学生独立思考问题的能力,对不同的学科有所认识,能够将多学科知识融会贯通并和谐发展。我们作为教育引导者,要最大限度地给学生提供创造性的空间,培养学生的个性化发展,鼓励学生进行跨学科、跨专业的融合,倡导STEAM教学模式,建构完整的教学体系,让学生吸收多元文化的精髓并加以创新。

参考文献

[古罗马]維特鲁威著. 高履泰(译). 建筑十书[M]. 北京:知识产权出版社,2001.

黄秦安.论艺术与数学的普遍意义及基本关系[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),1994.

[英]E.H.贡布里希著. 范景中,杨思梁,徐一维(译). 秩序感——装饰艺术的心理学研究[M]. 湖南:湖南科学技术出版社,1999.

[英] E.H.贡布里希著. 林夕,李木正,范景中(译). 艺术与错觉——图画再现的心理学研究[M]. 浙江:浙江摄影出版社,1987.

[英] E.H.贡布里希著. 范景中,杨思梁,徐一维,劳诚烈译. 图像与眼睛——图画再现心理学的再研究[M]. 浙江:浙江摄影出版社,1989.