概念隐喻视角下多义动词“出” 的语义分析

姜金艳

【摘要】 本文以“人·具体性·空间·物理的”为基点,对“出”的语义扩展中,是否发生概念隐喻,如发生概念隐喻,具体发生了何种概念隐喻进行了分析。“出”的本义为人由空间内部到外部的移动,即“离开”。“出”在语义扩展中发生的概念隐喻扩展路径为:人→动物→生物→无生物;具体性→抽象性;空间→时间;物理的→心理的→社会的。

【关键词】 概念隐喻;语义分析;动词“出”;语义扩展

【中图分类号】H1-0 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2021)25-0115-06

基金项目:本文为2019年浙江越秀外国语学院科研项目“基于概念隐喻理论的韩国语多义动词语义分析模式建构”(N2019007)的阶段性研究成果。

一、 绪论

人类在认知世界的过程中,由于缺乏清晰的类别概念和抽象的概念语言,只能用已知事物的具体意象来表达新事物、新经验,通过类比和联想来发现两事物间的某种相似性及联系,这种通过类比和联想进行相似性替换过程就是隐喻思维的基本原理①。隐喻性语言表达背后涵设更为基础的概念层面的隐喻性思维系统,即概念隐喻。概念隐喻涉及不同认知域之间的映射,映射一般由源域(source domain)向目标域(target domain)进行,具有单项性的特点。映射的过程就是将基于日常生活体验而形成的各种框架图式及相关概念转移到新的认知域,为他们赋予相应的认知结构,从而对新的人类经验进行概念组织和解释②。

本文以多义动词“出”为研究对象,分析其原型语义如何在隐喻③机制的作用下投射到其他概念域。在分析的过程中,为了更加充分地说明语义的扩展变化,辅以认知语义学的原型理论、意象图式等概念进行说明。

二、多义词语义扩展机制

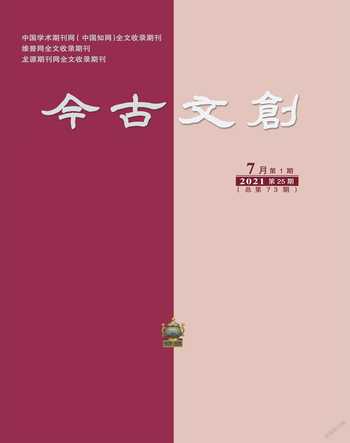

隐喻被认为是人类认知的一种重要方式,也是词义变化的一个重要途径④。在语义的扩展过程中,概念隐喻的作用是不容忽视的。那么,在研究“出”的语义扩展时,也不得不分析其隐喻机制。Heine et- al(1991:48)认为语义扩展是经由多方面(facet)路径衍生出多种语义。其一般扩展方向为: PERSON>OBJECT>ACTIVITY>SPACE>TIME>QUALITY(임지룡,1996:250,转引⑤)。在此基础上,임지룡(1996:250-251)把语义扩展路径详细描述为6个方面。第一,人→动物→生物→无生物;第二,具体性→抽象性;第三,空间→时间→抽象;第四,物理的→社会的→心理的;第五,一般性→比喻性→惯用性;第六,实义语→机能语。

但임지룡(1996)的语义衍生路径是对大部分词汇的衍生路径的概括,在具体分析某一词语的扩展时,不一定要全盘接受,应当根据该词语具体的特征进行适当的分析。并且,有些路径存在重复性。比如,第二与第三条路径中的“抽象”路径,为了避免重复分析,本文在分析第三条路径时,只分析“空间→时间”。另外,第四条扩展路径中,扩展顺序与其说是从“物理的→社会的→心理的”,不如说是“物理的→心理的→社会的”。再次,第五条路径重在描述使用方法的转变,它所说的比喻性指的是修辞上的比喻性,與本文重在分析隐含在思维中的概念隐喻的目的不同,所以也不作为分析范围。最后,第六条路径描述的是词汇的性质发生了改变,可以看作是不同的词语,所以也不在本文的研究范围内。本文的研究对象虽然是动词的语义,但动词的语义扩展变化是和与其结合的论元具有紧密联系的。也就是说,根据“出”与不同的论元结合,其语义也相应地发生变化。因此,结合动词“出”的论元结构,本文的实际分析路径为:

第一,人→动物→生物→无生物

第二,具体性→抽象性

第三,空间→时间

第四,物理的→心理的→社会的

人们在语义扩展的隐喻性思维的过程中,其实是先发现由本义(本义也就是作为最初使用的源域语义)进行抽象概念化形成的原型语义与目标概念的相似性,进而把本义以隐喻的方式扩展到其他目标域而形成了新的语义。可以说,原型语义是语义由源域投射到目标域的中间媒介。本义的语义结构与扩展义的相似性,通过原型语义的连接更加明了。如下图所示。

图1. 多义词语义扩展机制

三、“出”的原型语义

人们在认知世界过程中以人自己为中心、以身体经验为基础,通过隐喻向内映射到心智领域、向外映射到外部环境,包括自然环境和社会环境的认知过程⑥。依此类推“出”的本义也必然是与人自身的身体经验相关。这种身体经验,也包括人的身体与外界的接触。

目前,多数学者认为,“出”是会意字。甲骨文的下部是一条上弯的曲线,表示这是一个门口或土坑口;上部是一只脚,表示走出⑦。殷杰(2014:31)⑧阐释了“出”的最初含义:

古人先是住在山洞里,后来才住在房屋里。谋生就要出门。“出”字就是以这样的生存状况为基点而创造出来的一个字。字形的上部就是甲骨文的脚字,下部的符号表示处所,加符象事,脚离开处所,义为从里面走到外面去。

图2 “出”的会意图解及甲骨文字形 ⑨

“离开(处所),从里面到外面去”,应是“出”的最初语义,它体现了人与环境的互动。这种意义在“出门”这个论元结构中,得到了体现。

(1)我不经常出门。⑩

(2)吴强一大早就匆忙出门了。

多义词的语义衍生主要是本义的语义特征抽象为概念化特征,即原型语义。通过原型语义直接与目标域连接,进而实现源域到目标域的语义映射,即概念隐喻。原型语义⑪是一种抽象的意义表征,它存在于我们的心智之中,在语义扩张中发挥着重要的作用。同时它体现了家族成员之间的概念性的联系。

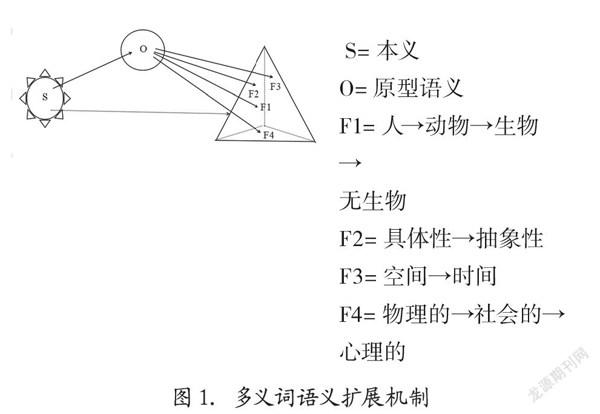

“出”的本义是人“从里面走到外面”,因此在概念隐喻中源域是“人”,其原型语义表征应为:[出]=[+动体][+空间变化][+方向性]。其源域意义表征为:[出]=[+人][[+内部→外部]。

本文结合映像图式加以分析“出”的多个义项之间的隐喻过程。以上的意义表征用意象图式可以表达为如图3。LM表示作为前景的内部空间,TR表示动体,V代表观察者视角。“出”的原型语义可以表示为动体由内向外的空间移动。

图3 “出”的原型语义意象图式

四、“出”的语义扩展分析

(一)人→动物→生物→无生物

1.人

(3)周末的时候,我们全家出动。

[出动]=[+动体][+空间变化][+方向性]

[+人] [+家→外面]

(3)中“出动”指的是全家人由家到外部的移动,即“出去”。与原型语义同样指人的移动,不发生隐喻变化。

“婴儿”论元隐含隐喻——母体是容器

(4)身体发育有两个生长高峰,一个是婴儿出生后的头一年,一个是在青春发育期。

(4)中婴儿出生的意义表征为:

[出生]=[+动体][+空间变化][+方向性]

[+婴儿] [+体内→体外]

(4)中隐含着“母体是容器”,婴儿的出生是从母体内到体外的移动。即把母体物化的隐喻。它属于本体隐喻中的容器隐喻。

2.动物

“马”论元隐含转喻⑫——马代指骑马之人

(5)一将出马交战数合,莫离支刀劈敬德,敬德闪过。(语出《薛仁贵征辽事略》)

(5)[出马]本义:出马指骑马出去(到战场)

语义表征:[出马]=[+动体][+空间变化][+方向性]

[+马] [+陈营→战场]

以马的出动指代人骑马去战场作战,即以相关部分代替整体,是使用了转喻的认知机制。

“出马”引申义隐含转喻1——“来到工作空间”指代“做事”

隐喻2——做事是战争

(6)另一家专业文学出版社的总编辑也亲自出马,找贾平凹商谈《废都》出书事宜,合同就摆在桌子上。

(6)[出馬]引申义:做事。语义表征为:

[出马]=[+动体][+空间变化][+方向性]

[+人] [+私人空间→工作域]

“出马”引申义为人从私人空间到工作空间的移动,本身并没有做事的意思,但是移动到工作空间就意味做事,所以语义的引申是临近概念的替换,是转喻。以“战争”概念来说明“做事”的状态,这属于以一种概念说明另一种概念的结构隐喻。

3.生物

“出苗”隐含隐喻——幼苗是人

(7)土壤中所含的水分足够农作物出苗或生长的需要。

语义表征:[出苗]=[+动体][+空间变化][+方向性]

[+植物] [+土壤里→地表]

也就是说“出苗”的语义扩展中,隐含了从源域“人”到目标域“植物”的映射。人是可以行动的主体,把“苗”隐喻为人,“出苗”的过程是从土壤里到地表的位置移动,其语义为“长出”。这属于本体隐喻中的拟人隐喻。

4.无生物

“出产花石”隐含隐喻——原产地是母体

(8)花石纲把东南一带闹得昏天黑地,出产花石多的地方,百姓遭殃也最重。

语义表征:

[出产]=[+动体][+空间变化][+方向性]

[+花石] [+未被发现的原产地→其他处所]

“出产花石”指的是花石等矿石被发掘出来。观察“出产”的词素义,“出”意味着“空间移动”,“产”本义为“出生、生育”。所以说,未被发现的原产地被隐喻为母体内,其他处所则被隐喻为母体外。这是一种拟人隐喻。

(二)具体→抽象

1. 具体

“出界”隐含隐喻——球是人

(9)他突然把球扔过我的头上有二十尺远,故意让它出界。

语义表征:[出界]=[+动体][+空间变化][+方向性]

[+球] [+界内→界外]

“球”是动体,“出”为从界内到界外的移动。源域中“人的空间移动”映射到目标域中“球的空间移动”,其隐喻为“球是人”,“出”的引申义为“超出”。

2. 抽象

“出差”隐含转喻——到达外地指代办理差事

(10)她在电话里惊喜地叫了一声,并问我是不是来北京出差的,男友阿南是否也一起来了?

语义表征:

[出差]=[+动体][+空间变化][+方向性] [目的]

[+人][+本地→外地][+办理差事]

“出差”中,动体是人,目的是办理差事,“出”为从本地到北京的空间移动。“出”本身并没有“办理”的含义,“出”的目的地为外地,到外地就要开始着手办理差事,这是一种临近概念的替换,所以属于转喻。

“出轨”隐含隐喻——道德规范是空间

(11)她的道德观不允许自己出轨。

语义表征:

[出轨]=[+动体][+空间变化][+方向性]

[+她][+道德规范内→道德规范外]

“出轨”语义为“超出道德规范”,把道德规范比喻成有边界的空间场所。“她”的行为超出“道德规范”被隐喻成超出轨道(空间场所)。所以“出轨”隐含的概念隐喻为“道德规范是空间场所”。因为任何有真实边界或有构想边界的物理空间都可视为容器⑬。所以“出轨”属于本体隐喻中的容器隐喻。

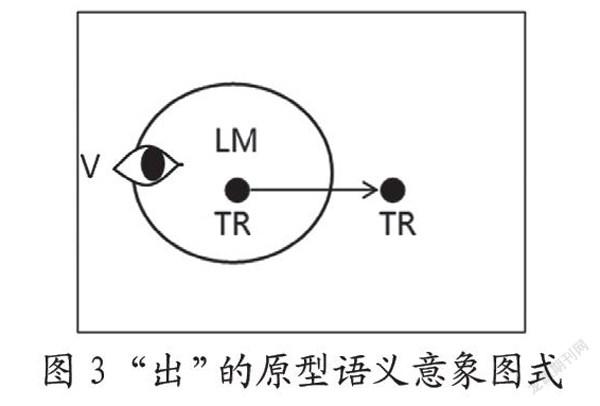

“出问题”隐含隐喻1——程度变化是位置移动

隐喻2——问题是人

(12)心脏是夏天最容易出问题的脏腑。

语义表征:[出问题]=[+动体][+程度变化][+方向性]

[+问题] [+无→有]

当“出”与抽象论元“问题”搭配时,原型语义中的[+空间变化]体现为[+程度变化],[+方向性]体现为[无→有]。那么“出问题”的语义特征是否与“出”的原型语义具有相似性,我们从意象图式中可以找到答案。

图4“出(问题)”语义意象图式

在(12)例句中,心脏出问题这个语境下,“出问题”指的是心脏由机能正常到病变的转变过程。问题可以看作是TR,心脏的正常运行可以看作是前景内部空间LM。“出问题”的过程可以看作是TR的发展变化过程,由0逐渐发展成为加重的TR,外部表现为心脏机能出现问题。TR位于正常运行空间LM与外部问题空间之间的临界点。从0到TR的发展轨迹具有逐渐加重的特点。在这里“程度加重”被隐喻为“位置移动”,属于结构隐喻。从“0”到“病变”的发展过程被隐喻为朝某方向移动。动体是“问题”,其背后隐含着“问题是人”的拟人隐喻。通过“出问题”的语义意象图式可以发现其基本特征与“出”的原型语义意象图式相似但不完全相同。不同之处在于“出问题”的动体具有[+可变性],并且是[+无→有]的,相同之处在于动体的[+移动性][+方向性][+内→外]的语义特征。

(三)空间→时间

1.空间

“出”最原始的语义就是“人的空间移动”,作为空间移动的语义表达是非常典型的。

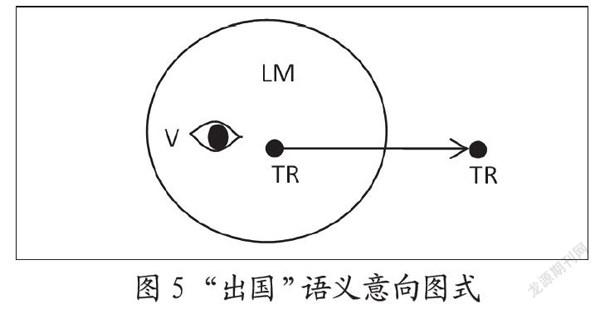

出国—— “出国”不发生隐喻

(13)我初次出国时,时,我的奶妈偷偷地把一包用红纸裹着的东西,塞在我箱子底下。

想到出国,我的脑海里立即浮现出拿着护照过海关的场景,“出国”的本义就在于离开国境线。“国”指的“国家”的地理空间属性。其语义为“人的空间移动”的本义,不发生概念隐喻。

“出国”的语义表征为:

[出国]=[+动体][+空间变化][+方向性]

[+人] [+国内→国外]

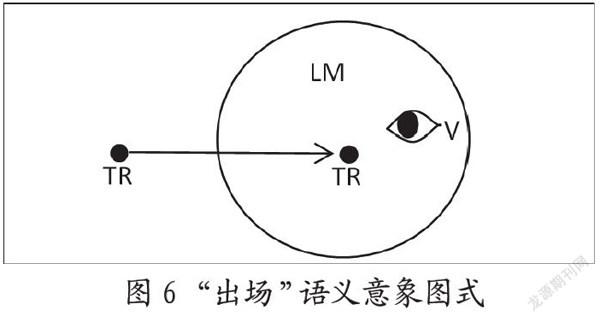

出场—— “出场”不发生隐喻

(14)你出场之前,你觉得观众肯定是会认同你,还是内心會有那么一点小小的不确定?

“出场”的语义表征为:

[出场]=[+动体][+空间变化][+方向性]

[+人] [+私人空间→舞台]

“场”本义为:处所,许多人聚集或活动的地方。引申为:比赛地、舞台等观众聚集焦点的地方。“出场”的语义也同样把视觉焦点聚集在比赛地或舞台等空间。所以在这个语境下,“出”词典语义为“来到”。这与“出国”时的观察者在国内的视角不同。具体情况可以通过意向图式直观地表现出来。

图5 “出国”语义意向图式

图6 “出场”语义意象图式

“出国”的观察者是在国内,所以出国者向国外的移动意义为“离开”。但“出场”中观察者在剧场等现场中,所以出场者的到来意义为“来”。但就出场者本身的立场而言,“出场”意味着要离开自己的私人场所,出发去另一个被观众视线所注视的现场,所以要用“出”来表达。所以“出场”其实是指人离开自己的私人空间去另外的舞台。其语义仍然是“离开”,但词典义在注释时采用了第三者在现场观察者的视角。即便如此,“出场”中“出”

的语义仍然是其本义“人的空间移动”,并不发生隐喻。但是,在语义扩展中,“出场”的移动方向发生了改变,体现为:[+空间变化][-内→外][+外→内]。

“出笼”隐含隐喻——包子是人

(15)包子很快出笼了。

语义表征:[出笼]=[+动体][+空间变化][+方向性]

[+食物] [+笼屉→外部]

在“出笼”语义表征中,“包子”是动体,“出”为从笼屉内到外部的移动,也就是说“出”的动体从源域“人”映射到了“包子”上,即隐含“包子是人”的概念隐喻。“出笼”要求其构式为:[施事][动作][受事]。尽管在上面的例句中省略了施事主体,但其角色是客观存在的。语义为:(某人)把包子从笼屉内取出。也就是“拿出”。其构式结构对它的语义描述影响产生了影响,添加了施事者的角度,所以说动词的语义与其构式也是密切相关的。

2. 时间

“不出三年”隐含隐喻1——时间是人

隐喻2——时间范围是空间

但是,以“空间”为基点,“出”的语义朝“时间”的方向扩展。比如“不出三年”中的“出”,就表示超出了时间范围。

(16)如果你继续用功,不出三年,你可以成为一个出色的雕塑家!

“不出三年”指“不超过三年”,那么“出”的论元为时间单位“三年”时,其语义表征为:

[不出三年]=[+动体][+时间变化][+方向性]

[+时间] [+时间范围内→时间范围外]

在这个隐喻概念中,“时间”本身成为动体,它从“三年内”移动到“三年外”,所以其隐含的概念隐喻为“时间”是人。“时间范围”是有边界的实体,即“空间”。

(四)物理的→心理的→社会的

1.物理的

出汗:“出汗”隐含隐喻1——汗水是人

隐喻2——身体是容器

(17)有些人因为出汗多,就频繁地冲凉。

语义表征:[出汗]=[+动体][+空间变化][+方向性]

[汗] [体内→体外]

“出汗”意味着汗水从体内移动到体外,其隐含的隐喻为“汗水”是人。人的身体是容器,汗水从容器内移动到容器外。

2.心理的

出气:“出气”隐含隐喻1——火气是人

隐喻2——心是容器

(18)父母打孩子若是为了出出气也就罢了,但若是不顾孩子的性命而往死里打,孩子再不躲避那就是愚孝了。

语义表征:[出气]=[+动体][+空间变化][+方向性]

[气] [心里→外部]

“出气”是指把心里的火气发泄出来。动体为“气”,移动路径为:从心里到外部。其隐含的隐喻为“气”是人,“心”是容器。

3. 社会的

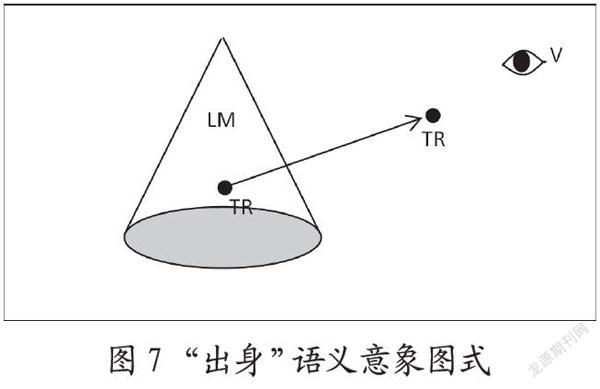

出身:“出身”隐含隐喻1——社会阶层是建筑物

隐喻2——时间是空间

隐喻3——身份是人

(19)汉高祖以亭长出身“贵为天子”。

语义表征:[出身]=[+动体][+空间变化][+方向性]

[身份] [过去→现在]

在例句(19)中,“出身”是指:一个人最初从事的职业和履历造成的身份。也就是说“出身”指的是身份最初来自哪个社会阶层。这里隐含的隐喻为“社会阶层”是一个建筑物,有高层也有低层。如果说“出场”语义中,观察者的焦点在目的地现场,那么“出身”的观察者则是身在现在的社会阶层这个空间,但是目光的焦点却落在过去的社会阶层这个空间里的动体身上。其意向图式如下图。

图7 “出身”语义意象图式

“出身”其隐含的隐喻首先是社会身份是建筑物,有高低之分。其次是时间是空间,从过去到现在的变化是位置移动。再次是身份是人,可以移动。“出身”所体现的概念特征与原型语义相比,虽然基本相同:[+动体][+空间变化][+方向性]。但是其“空间”具有[+高度]的特征。其“移动方向”具有[-水平]的特征。

五、结论

本文以“人·具体性·空间·物理的”为基点,对“出”的语义扩展中,是否发生概念隐喻,如发生概念隐喻,具体发生了何种概念隐喻进行了分析。“出”的本义为人由空间内部到外部的移动,即“离开”。“出”在语义扩展中发生的概念隐喻情况如下:

第一,扩展路径为“人→动物→植物→无生物”时,以人为论元的“出生”发生容器隐喻,语义为“离开母体”;以动物为论元的“出马”发生转喻,本义为“作战”,引申义为“做事”;以植物为论元的“出苗”发生拟人隐喻,语义为“长出”;以无生物为论元的“出产花石”发生拟人隐喻,语义为“发掘”。

第二,扩展路径为“具体性·抽象性”时,首先具体性论元结构“出界”发生拟人隐喻,语义为“超出”。其次,抽象性论元中,事件类论元“出差”发生转喻,语义为“办理差事”;道德规范类论元“出轨”发生容器隐喻,语义为“超出”;故障类论元“出问题”发生结构隐喻和拟人隐喻,语义为“出现”,其原型语义的动体空间移动特征变化为动体“从无到有”的程度变化。

第三,扩展路径为“空间→时间”时,空间类论元结构“出国”、“出场”均不发生隐喻,“出”的语义与本义“离开”虽基本一致,但因为观察视角的不同稍有差异。“出场”的观察者视角在动体的目的地舞台,语义为“来到”。另外,空间类论元结构“出笼”发生拟人隐喻,其构式对语义产生影响,要求存在客观施事主体,其语义为“拿出”。时间类论元结构“不出三年”,把时间隐喻为人,发生拟人隐喻;把时间范围隐喻为空间,发生容器隐喻,语义为“超出”。

第四,扩展路径为“物理的→心理的→社会的”时,物理性论元结构“出汗”,汗水隐喻为人,发生拟人隐喻;身体隐喻为容器,发生容器隐喻,语义为“流出”。心理性论元结构“出气”,气隐喻为人,发生拟人隐喻;心隐喻为容器,发生容器隐喻,语义为“发泄”。社会性论元为结构“出身”,社会阶层隐喻为建筑物,时间隐喻为空间,发生结构隐喻。身份隐喻为人,发生拟人隐喻,语义为“来自”。其意象图式与原型语义特征基本相符,但稍有差异。体现在前景空间LM具有[+高度],TR的移动具有[-水平]的特征,以及观察者视角V在外部的特征。

本文在分析多义动词“出”语义时,虽然结合语料库分析了各个路径中的具有代表性的论元结构的隐喻性,但是各路径用例的选择本身是极为有限的。另外,与语义的复杂性相比,本文的分析只强调了某个视角,虽然是一次有意义的尝试,但却是不全面的,这是本文的局限性。

注释:

①孙毅:《人体隐喻的多义路向推演——从“头(head)”说起》,《东北师大学报》2013年第5期,第121页。

②陈忠平:《动词隐喻的语义与句法特征》,《语文学刊》2012第8期,第1页。

③本文所说的概念隐喻是指广义上的隐喻,其中也包括了转喻的思维方法。

④束定芳:《认知语义学》,上海外语教育出版社2018版,第154页。

⑤임지룡,다의어의 인지적 의미 특성,언어학. 1996(6),250쪽.

⑥孙毅:《认知隐喻学多维度跨域研究》,北京大学出版社2013年版,第98页。

⑦任犀然主编:《画说汉字 1000个汉字的故事》,北京联合出版公司2016年版,第196页。

⑧殷杰编著:《生活风貌(汉字春秋)》,华中师范大学出版社2014年版,第31页。

⑨任犀然主编:《画说汉字 1000个汉字的故事》,北京联合出版公司2016年版,第196页。

⑩本文研究所使用的语料为北京大学中国语言学研究中心CCL语料库中与动词“出”相关用例(http://ccl.pku.edu.cn:8080/ccl_corpus) 。便于研究,例句作了适当的删减,在复句中选取只包含“出”的分句。

⑪冉永平:《词汇语用探新》,外语教学与研究出版社2012年版,第74页。

⑫在隐喻和转喻的关系上,Radden(2000)认为,隐喻和转喻组成一个连续统,两者之间并没有明显界限。(束定芳,2008:197),因此本文把转喻也纳入隐喻的范围之内。

⑬赵学德:《认知视角下人体词的语义转移研究》,国防工业出版社2014年版,第11页。

参考文献:

[1]束定芳.认知语义学[M].上海:上海外语教育出版社,2018.

[2]王寅.认知语言学[M].上海:上海外語教育出版社,2017.

[3]霍颖.基于语料库的“愤怒”情感隐喻语义映射分析[J].沈阳师范大学学报,2016,(1):124-128.

[4]任犀然主编.画说汉字 1000个汉字的故事[M]. 北京:北京联合出版公司,2016.

[5]王寅.语义理论与语言教学[M].上海:上海外语教育出版社,2014.

[6]殷杰编.生活风貌(汉字春秋)[M].武汉:华中师范大学出版社,2014.

[7]赵学德.认知视角下人体词的语义转移研究[M]. 北京:国防工业出版社,2014.

[8]孙毅.人体隐喻的多义路向推演——从“头(head)”说起[J].东北师大学报,2013,(5).

[9]孙毅.认知隐喻学多维度跨域研究[M].北京:北京大学出版社,2013.

[10]熊苇渡.隐喻视角下多义动词“生”的义核提取及其实践结构分析[J].语文建设,2013,(7).

[11]陈忠平.动词隐喻语义与句法特征[J].语文学刊,2012,(4).

[12]中国社会科学院语言研究所词典编辑室.现代汉语词典第5版[M].北京:商务印刷馆,2006.

[13]束定芳.论隐喻的基本类型及句法和语义特征[J].外国语,2000,(1).

[14]北京大学中国语言学研究中心CCL语料库. http://ccl.pku.edu.cn:8080/ccl_corpus.

[15]임지룡,《다의어의 인지적 의미 특성》[J].언어학,1996(6),250쪽.

[16]Lakoff,G.,& Johson, M.Metaphors We Live By [M]. Chicago: he University of Chicago Press. 1980.