不同蓝光照射方式对新生儿黄疸患儿血清胆红素水平的影响

农艳飞

摘要:目的:探究不同蓝光照射方式对新生儿黄疸患儿的治疗效果。方法:选取我院2019年3月-2020年3月收治的85例新生儿黄疸患儿,按照随机数字表法分为两组,对照组42例,观察组43例,对照组给予持续蓝光照射,观察组给予间歇性蓝光照射,比较两组血清胆红素水平、血清生化指标、不良反应发生情况。结果:①治疗4d后,观察组总胆红素、游离胆红素水平低于对照组(P<0.05);②治疗前,两组血清降钙素原(PCT)、胱抑素C(CysC)等血清生化指标无明显差异(P>0.05);治疗4d后,观察组上述指标优于对照组(P<0.05);③观察组不良反应发生率低于对照组(P<0.05)。结论:在新生儿黄疸治疗中,间歇性蓝光照射效果优于持续性照射。

关键词:不同蓝光照射方式;新生儿黄疸患儿;血清胆红素水平

【中图分类号】R722.17 【文献标识码】A 【文章编号】1673-9026(2021)09-138-01

新生儿黄疸患儿是由于胆红素水平异常,引起的皮肤、黏膜、巩膜黄染现象,一般黄疸可自行消退,但部分新生儿由于免疫力低下、感染等原因导致胆红素代谢发生异常,致使黄疸发生病理变化,损害患儿大脑及多个器官,严重影响患儿发育,需要及时治疗[1-2]。目前临床上常用蓝光照射进行治疗,能够有效缓解患儿病情,但蓝光照射常用方式有持续性、间歇性两种,不同照射方式产生的效果也存在差异[3-4]。本研究选取85例新生儿黄疸患儿,探讨不同蓝光照射的临床效果,具体如下。

1 资料与方法

1.1临床资料

选取我院2019年-2020年收治的85例新生儿黄疸患儿,按照随机数字表分为两组,对照组42例,观察组43例,对照组男性21例,女性21例;年龄2-42d,平均(6.35±0.32)d;病程1-12d,平均(5.36±0.25)d。观察组男性21例,女性22例;年龄3-41d,平均(6.27±0.30)d;病程1-11d,平均(5.55±0.27)d。两组一般资料比较(P>0.05)。

1.2入选和排除标准

入选标准:①符合《美国儿科学会最新新生儿黄疸诊疗指南》[5]中的诊断标准;②无遗传性疾病;③心肝肾功能正常。排除标准:①无传染性疾病;②患儿家属配合治疗。

1.3方法

两组患儿均采用黑布遮盖患儿双眼及会阴部,采用SYL68YXK-7型保温箱,蓝光波长为430-460nm,光箱温度为30℃。

对照组给予持续蓝光照射,持续照射患儿身体裸露位置,时间为10-15h,间隔14h后,再继续照射15h,直至黄疸消失。观察组给予间歇性蓝光照射,4h/次,间隔5h后,继续照射,直至黄疸消失。在照射过程中,若发生意外情况,立即停止照射。

1.4观察指标

(1)血清胆红素水平:于治疗前、治疗4d后空腹抽取静脉血4mL,进行离心处理,通过酶联免疫吸附法检测总胆红素、游离胆红素水平。

(2)血清生化指标:于治疗前、治疗4d后空腹抽取静脉血4mL,离心处理,使用酶联免疫吸附法检测血清降钙素原(PCT)、胱抑素C(CysC)、白细胞介素-6(IL-6)以及丙二醛(MDA)、超氧化物歧化酶(SOD)水平。

(3)不良反应发生情况:记录两组患儿发热、腹泻、皮疹、哭闹、食欲不振等不良反应发生情况。

1.5统计学分析

统计学处理应用SPSS22.0软件,计数资料[n(%)],组间对比行X2检验,计量表示方法为(),组间对比行t检验,P<0.05时有统计学意义。

2 结果

2.1两组血清胆红素水平比较

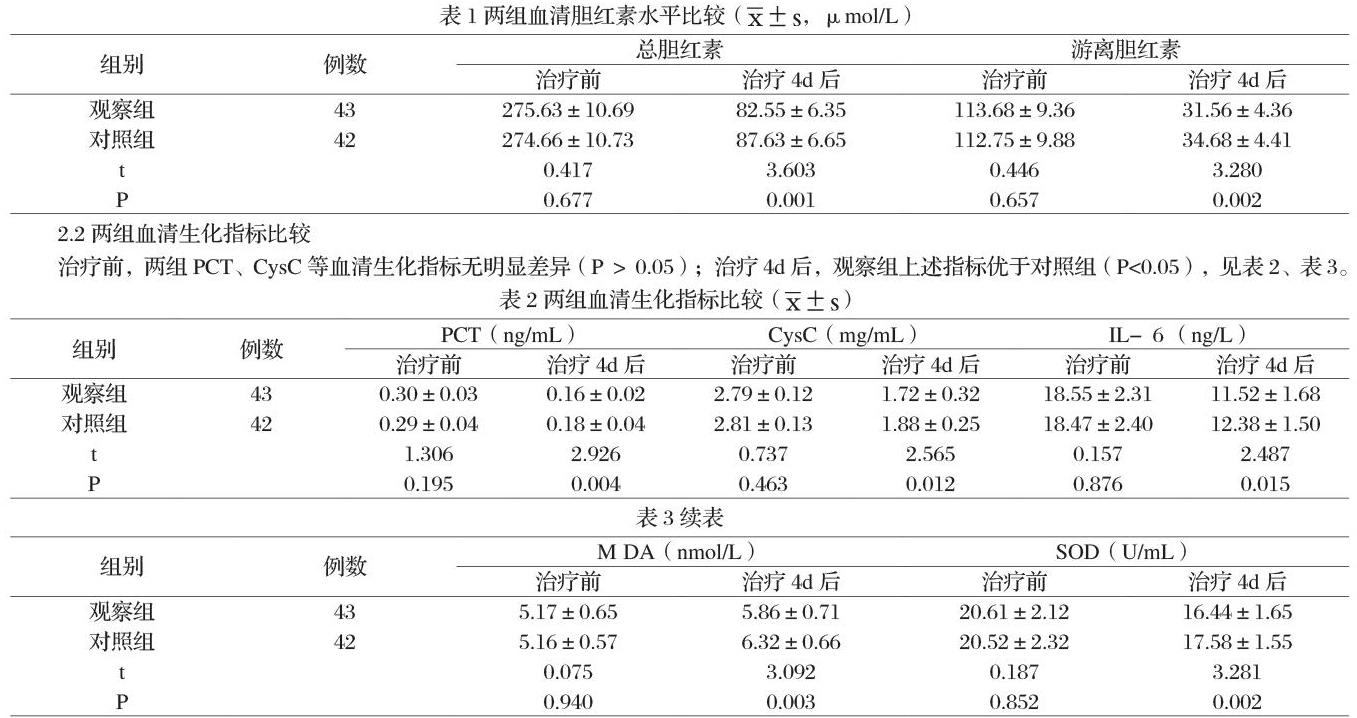

治疗前,两组总胆红素、游离胆红素水平无明显差异(P>0.05);治疗4d后,观察组上述水平低于对照组(P<0.05),见表1。

2.2两组血清生化指标比较

治疗前,两组PCT、CysC等血清生化指标无明显差异(P>0.05);治疗4d后,观察组上述指标优于对照组(P<0.05),见表2、表3。

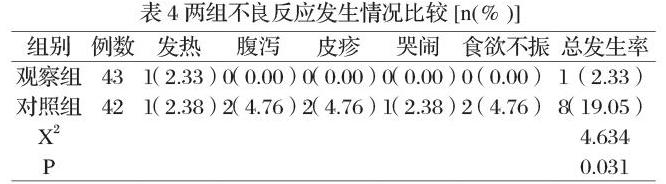

2.3两组不良反应发生情况比较

观察组不良反应发生率低于对照组(P<0.05),见表4。

3讨论

新生儿黄疸发病率高,诱病因素复杂,先天性、药物、疾病、细菌感染等因素,均可导致黄疸发生,且新生儿消化系统正处于发育状态,部分患儿会有胆红素代谢异常,会对脑组织、中枢神经系统造成严重影响,严重者甚至会造成死亡,给患儿生命安全造成了极大威胁,,所以早发现疾病并进行治疗,在临床上具有重大意义[6-7]。目前除了使用药物治疗新生儿黄疸外,换血疗法、游泳疗法、照射疗法等也是常见的治疗手段,其中照射疗法中的蓝光照射效果最为突出,能够提高胆红素代谢能力,降低患儿体内胆红素含量,达到治疗黄疸的效果。但照射方式不同,效果也不同。麦静怡[8]等学者认为间歇性蓝光照射效果,优于持续性照射,对新生儿黄疸患儿而言,与本研究结果相似。

本研究中,观察组治疗后总胆红素、游离胆红素等血清胆红素水平低于对照组(P<0.05),说明间在新生儿黄疸治疗中,间歇性蓝光照射效果更为理想。有研究发现持续性蓝光照射会使患儿体内氧化、抗氧化平衡遭到破坏,导致血清、视网膜自由基水平升高,影响机体DNA,从而使患儿发生发热、腹泻等不良反应[9-10]。而间歇性蓝光照射利用间断性照射方法,避免患儿长时间处于照射状态而产生的体温变化,提高胆红素代谢速度,改善总胆红素、游离胆红素水平。同时间歇性蓝光照射,能使患儿各项生命体征快速恢复正常,减轻机体氧化应激反应,达到清除自由基、缓解炎性反应的效果,降低对肾功能的影响,改善血清生化指标,表4中观察组治疗后PCT、CysC等血清生化指标优于对照组(P<0.05)证实了这一点。本研究结果显示,观察组治疗后不良反应发生率低于对照组(P<0.05),提示间歇性蓝光照射安全性优于持续性蓝光照射,可减轻对新生儿的身体损伤。

综上所述,对新生儿黄疸患儿而言,间歇性蓝光照射效果更好,可有效改善血清胆红素水平,值得广泛应用及推广。

参考文献:

[1]何春霞, 张恒, 吕卓超. 不同蓝光照射方式治疗新生儿黄疸患儿的临床效果及不良反应发生率影响观察[J]. 重庆医学, 2019(A01):305-307.

[2]王耀霜, 杨曼, 韩萍,等. 新生儿黄疸应用多次短时蓝光照射对其血清胆红素浓度及不良反应的改善作用[J]. 临床和实验医学杂志, 2017, 16(10):995-997.

[3]冉珊, 沈聃. 早期不同蓝光照射方案治疗新生儿黄疸的效果及安全性观察[J]. 临床误诊误治, 2019, 32(1):96-100.

[4]粟海燕. 短时多次蓝光疗法实施于新生儿黄疸临床治疗中的效果研究[J]. 湖南中医药大学学报, 2018(A01):1152-1153.

[5]李秋平, 封志纯. 美国儿科学会最新新生儿黄疸诊疗指南[J]. 中华实用儿科临床杂志, 2006, 21(14):958-960.

[6]林秀芝, 杨栋梁, 邵路才,等. 多次短时蓝光照射治疗对新生儿高胆红素血症的影响[J]. 中国急救医学, 2018, 38(1):217.

[7]吴东平, 王春颖, 施云龙. 不同蓝光照射方法在新生儿黄疸中的疗效对比观察及对肝功能、细胞因子水平的影响研究[J]. 中国妇幼健康研究, 2017, 28(S4):414-415.

[8]麦静仪, 饶晓林. 早期不同蓝光照射方案治疗新生儿黄疸的效果及安全性观察[J]. 现代诊断与治疗, 2020,31(1):91-92.

[9]邵志英, 朱敏蓉, 周煜宗. 白蛋白联合蓝光照射治疗足月新生儿黄疸的临床疗效及对血清胆红素的影响[J]. 医学综述, 2018, 24(17):3507-3510.

[10]丁丽丽. 间歇蓝光照射配合茵栀黄颗粒治疗新生儿高胆红素血症的相关研究[J]. 中國妇幼保健, 2018, 33(23):5498-5500.