基于海绵城市理念层面的市政道路给排水设计

袁 静

(南充职业技术学院,四川 南充 637131)

0 引言

城市化建设发展与城市人口数量增加进一步加剧了内涝、雨水径流污染问题的出现,并且受到水资源短缺影响,对城市居民生活质量影响严重[1]。因此,以有效解决上述问题作为重点,促进城市可持续发展,要求相关企业应加强对海绵城市理念的研究,并将其与市政道路给排水设计相结合,以市政道路周边环境出发,提高给排水弹性,确保建立在有效给排水设计基础上,提高道路雨水处理能力,推动城市长效发展[2]。

1 工程概况

该文为某市政道路配套一期工程,该区域存在雨水管道系统敷设,属于双侧敷设,管径在400mm~1000mm,整体管道处于非机动车道中,雨水系统呈现南北两侧排放情况。A 区域市政道路管道敷设方向为从南到北,管径为400mm~1000mm,排水走向为向西排入,B 区域市政道路管道敷设方向与A 区域一致,尚未明确排水走向。由于该工程地处交通要道,交通环境相对较为复杂,并且该工程具有施工工期长、难度大的特点,因此,要求企业应积极吸收海绵城市理念,并将其合理应用到工程中,切实优化给排水设计工作,确保工程质量,使工程得以顺利交付。

2 海绵城市LID技术

2.1 透水铺装

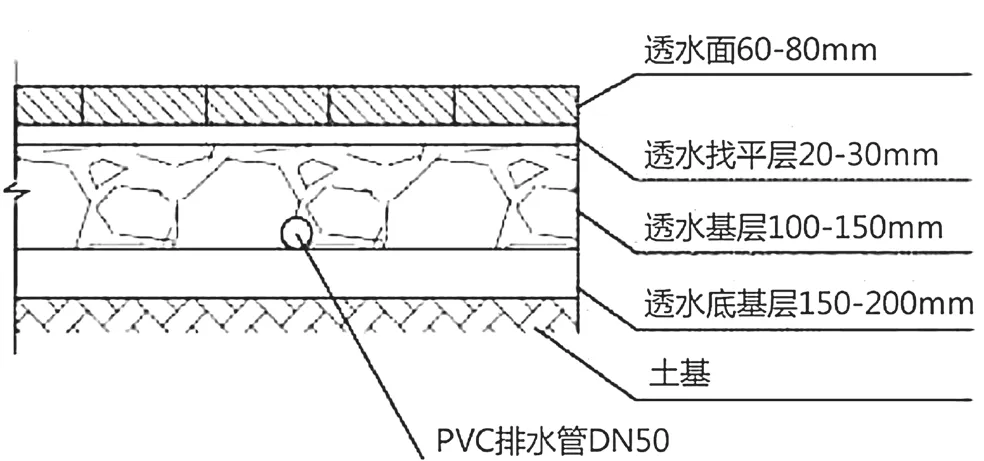

透水铺装要求应具有较高的稳定性,因此,应借助有效装置,合理调整区域路面强度,并做好结构调整工作。该文选择结构为半透水铺装结构。同时,透水铺装需要以保持良好土壤渗透能力作为前提,因此,应适当做好排水管、板处理工作,保证区域渗透性。另外,当在建设区域发现地下室时,为避免出现排水渗入情况,应落实排水层管理,确保覆土量。在整个透水铺装建设工作中,应以环境因素作为重点,做好实地调研,如果区域易出现自然灾害,要另外加强防护装置设计[3]。图1 为透水铺装结构图,主要由5 个部分构成,分别为透水面、找平层、基层、底基层、土层。

图1 透水铺装结构图

2.2 生物滞留技术

雨水汇水区通常聚集水量较高并存在水质污染严重的情况,因此,在采取回收工作过程中,应落实初步过滤处理,合理解决有效杂质。同时,建立在有效预处理基础上不仅能够实现雨水径流速度控制,还能够进一步提升雨水净化率。正常而言,需要先借助草沟经缓冲以及沉淀处理并配合有效防护措施改善污染情况。另外,将生物滞留技术应用到住宅区域中,还能够促进雨水顺利排入规定位置。而如果将生物滞留技术应用到公共区域,则需要借助路面设计,合理设计出相应的缺口,确保水流经过不受其他条件影响[4]。

生物滞留技术除应用到雨水汇水区还可以应用到道路绿化带中,具体需要以相关重力学原理作为根据,在合理设计角度的基础上做好雨水流速控制,并进一步优化渗透时间控制。同时,在该过程中,为避免附近居民受到影响,应落实路基保护工作。溢流设置属于生物滞留技术关键环节,溢流位置通常要求位于水流交界处。因为生物滞留技术各类装置设施位置较为分散,因此,应选择小型建设模式完成设施、装置的安装工作[5]。

2.3 渗透塘

该部分设计以前置渗透塘为主。具体而言,可以从渗透池着手,优化附属设施设计,包括沉砂池等。借助前置附属设计,在满足污染物处理的同时可有效促进水体改善,具有良好的抗洪防汛功能[6]。但是如果建设区域为寒冷环境则需要配合融雪剂使用。基于渗透塘设计,要求应保持低于1︰3 比例完成边坡坡度设计。在整个设计过程中,应重点做好溢流问题控制,结合原有排水管系统,落实溢流路径规划工作,另外,在施工过程中应在施工现场醒目位置处摆放标识,提高安保管控水平,要求排空应在24h 内完成。

2.4 蓄水池

蓄水池设计基本类似于渗透池,需要落实前期建设投资,并且在后续需要企业预留出相应的维护成本。

2.5 植草沟

该部分需要落实沟型设计,常见沟型包括倒抛物线形、倒梯形[7]。应合理控制边坡坡度,确保其处于1︰3以下,并控制纵坡低于4%。如果发现纵坡超出规定要求,应合理设计消能台坎。优化植草沟流速控制,要求其应保持在0.8m 以下。基于传输型植草沟,强调植被范围为100mm~200mm。

3 给排水设计分析

3.1 总体给排水设计方案

由于该文工程市政道路中部区域存在过河桥,该道路呈现一分为二的情况。其中,A 段道路处于地势平坦的状态,机动、非机动车道中间有一个排水沟,负责将雨水向附近湿地中排入。图2 为A 段道路特点图,由高绿地与长缓坡两者构成。而B 段道路坡度相对较大,主要由雨水管网负责排水工作。因此,该文给排水设计方案主要围绕上文两段道路展开。

图2 A 段道路特点

3.2 源头给排水控制方案

3.2.1 A段控制方案

在该路段内,机动车道主要呈现竖向排水状态,在改造方案中,对该部分予以保留。将现有排水沟进行封闭处理,并另外建设机非隔离带,长度为1m。以10m 作为间隔,经切割处理,完成明沟建设,并保持所有明沟规格在40cm×15cm。明沟主要作用是传输雨水,确保非机动车道能够顺利接收到来自于机动车道的雨水。在人行道高度不断的情况下加强其改造工作,使雨水能够进入绿化带中。完成滞蓄型植草沟建设,并将其分别设置在西侧以及东侧绿化带中,前者主要作用为实现雨水滞蓄、传输,并由雨水花园加以控制,而后者主要由护坡型雨水花园完成溢流雨水控制工作。改造区域内现有步道,从路沿石着手,做好高度控制工作,确保无法通过雨水花园以及植草沟控制的雨水能够经溢流形式进入该步道中,并进一步流入湿地附近雨水花园中,落实相应的控制工作。针对调蓄水,要求将植草沟、雨水花园水深分别控制在10cm 以及15cm,确保雨水能够尽快排出,以免对周围植物造成影响[8]。

其中,雨水花园主要包括3 个部分:1)蓄水层。该部分能够储存一定程度的雨水积水,并通过提取来自于积水的沉淀物,完成相应的沉淀以及留存处理,最终实现金属物质清除。结合该文工程实际情况,需要将蓄水层控制在150mm。2)种植土层。该部分可提供有效空间,在完成金属物质、分子化合物植物处理的同时,进一步实现污染物清理作用。这一层多为沙质土壤,理化性能、吸水力较为优良,并且该类土壤具有含砂量高、有机物含量低的特点。针对土层厚度,需要具体参考植物品种,如果该土层主要种植草本植物,则土层厚度需要控制在200mm。3)溢流口。该部分主要位于雨水花园最上边,确保该部分排水管道能够连接到整体排水管道中,并进一步与LID 终端处理相连接,在有效利用雨水的基础上,排出雨水。正常而言,雨水花园建造目的主要为实现雨水处理,促进感染控制。卵石滞蓄植草沟具有输送、调节雨水的功能,可起到调峰、错峰的作用。借助植草沟,受到植物、土壤的影响,在整个雨水运输过程中可有效消除雨水污染物,有利于促进雨水净化。同时,植草沟还能够实现管道输送,其不仅建造成本低廉,还能够起到美化环境的作用,管理也相对较为简单,应用优势显著。

3.2.2 B段控制方案

该路段原有机动车道排水方向与A 段相同,在现有排水沟位置处予以封闭处理,设置机非隔离带,长度为1m。以10m 为间隔设置明沟,明沟规格与A 段一致。经明沟,能够使存在机动车道的雨水逐步向非机动车道排出。加强人行道改造工作,确保该区域人行道能够与A 段人行道保持高度相同,并以30m 为间隔,将盖板沟设置在人行道处,为雨水流入绿化带提供便利。同时,可将传输型植草沟分别建设在绿化带东侧以及西侧,前者由雨水花园、前置塘完成雨水控制,后者由分散雨水花园完成雨水控制。合理对调蓄水进行控制,其中,雨水花园、前置塘水深分别为0.15 m 以及1m。

其中,卵石输送植草沟主要作用为输送雨水,B 路段具有纵坡度高的特点,以20m 作为间隔,完成乱石堆建设,可有效实现雨水流速控制,进而改善径流污染情况。其中,借助输送型植草沟能够使雨水顺利进入雨水花园中,完成相应的集中控制工作。雨水前置塘多位于低地势处,确保能够保持水位稳定,其主要分为湿塘、干塘,前者处于长期有水状态,而后者仅在雨季才存在水。该文工程主要采用干塘。为有效实现雨水径流控制,工作人员将消能设备安装在进水口处,经过进水预处理可有效实现污染物控制,以免其沉积于雨水塘中。可将溢流口设计在干塘处,明确暴雨径流标准并合理控制调蓄水深度,确保暴雨期间雨水能够顺利流出[9]。

3.3 大排水控制方案

由于两段道路地形差异显著,因此,需要从实际地形情况出发,制定针对性的给排水控制方案。具体而言,针对A 段道路需要借助坡度走道完成道路排水工作。而针对B 段道路,则需要明确具体汇水区分流方式并完成超标雨水排放工作。

3.3.1 A段给排水方案

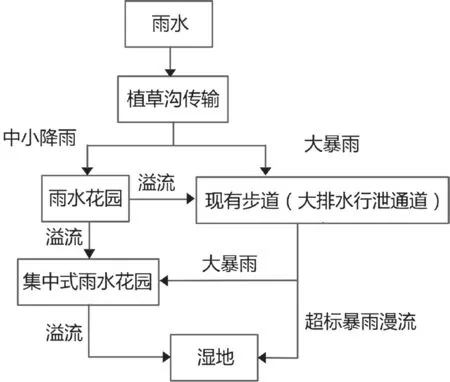

图3 为A 段给排水方案流程图。A 段道路总体地形平缓,因此,在该区域内雨水并不具备良好的流动性,积水多呈现垂直状态。因此,为有效促进排水,可以人行道作为改造重点并进一步改造非机动车道,通过优化人行道断面设计,使其保持较低的状态下,可确保雨水能够顺利排放到绿化带中。建立在有效改造基础上,利用低人行道断面,针对暴雨季节雨水将会优先排向植草沟、雨水花园,并逐步进入坡地步道入口中,可有效改善以往存在的严重绿地冲刷的情况,有利于促进雨水输送,使其最终到达绿地末端,进入湿地。而针对中小型降雨,如果雨水无法通过植草沟、雨水花园进行控制可引导其排到湿地末端中,利用集中雨水花园,完成相应的处理工作。利用该方案可兼具中小降雨、大暴雨雨水排放工作,并且具备满足特大暴雨排放处理条件。

图3 A 段给排水方案流程图

3.3.2 B段给排水方案

B 段给排水方案需要明确具体汇水区域以及特点,并采取有效排水方案。结合区域实际情况,经实地调查,B段汇水区域共包括5 个区域需要落实有效分流控制,在最大程度上对末端排口规模进行控制。

1 区域位于B 路段的西侧,因此,给排水方案需要取西侧最低点完成相应的改造工作。通过降低人行道高度,确保雨水能够顺利流入规定位置,并进一步实现中小降雨雨水控制,使其能够进入排口中。当出现大暴雨时,经改造后雨水可借助卵石排口完成排放,在该过程中需要落实积水水深工作,确保其始终低于10cm。

2 区域给排水方案要求雨水应经天然排洪沟向附近自然湿地排入,进而实现径流污染控制。同时,针对B 段北部区域,雨水排放主要借助卵石沟,向前置塘中进行排放。

3 区域给排水方案主要分为山区雨水、道路雨水2 个方面,其中,前者要求应借助自然排洪沟向前置塘排放而后者可利用漫流形式经植草沟向雨水塘排放。

4 区域内涉及多个湿地,因此,排口具有分散性特点,数量较多,可有效实现雨水分流处理。同时,工作人员可将水卵石沟安排在人行道附近,确保分流后的雨水能够顺利进入雨水花园中,经溢流处理后最终进入水塘中。

5 区域强调道路雨水应顺利进入末端绿地中,因此,工作人员应做好末端绿地改造工作并完成人行道改造工作。基于中小降雨,应确保雨水能够顺利进入雨水花园并完成相应的处理工作。而基于大暴雨,则需要经漫流形式通过卵石区并最终流入附近湖水中。

4 结论

综上所述,该文围绕具体工程案例进行分析,经实地调研,结合区域实际环境情况,明确海绵城市设计思路,完成了市政道路给排水项目的总体规划。在落实市政道路设计工作的同时,进一步提出具体给排水建设方案,在道路设计优化中合理应用海绵城市理念,不仅能够有效减少路面径流污染,还可以使水资源得到更好的循环利用。通过充分坚持海绵城市理念,并将其融入工程基础理论框架中,可为工程最终效果提供保障,促进整个城市长效发展。