社会网络对农民工职业化意愿影响分析

——基于结构方程实证研究

杨 苏,唐天栎

(1.安徽建筑大学 经济与管理学院,安徽 合肥 230601;2.安徽省建筑经济与房地产管理研究中心,安徽 合肥 230601)

我国自改革开放以来,大量农村剩余劳动力离开乡村流向城市,由于建筑行业就业门槛相对较低,劳动力缺口较大,促使了大批农民放下镰刀转身投入到建筑业农民工行列。随着我国经济不断发展,我国发展进入“十四五”时期,开启了全面建设社会主义现代化国家的新征程。建筑业也呈现信息化、集成化、绿色化的发展趋势,而农民工作为建筑业的主要劳动力,普遍存在的老龄化、流动性高、文化素质低等问题,已难以满足建筑业发展的要求。同时,因农民工“半工半农”的特殊身份,仍存在社会保障缺失、职业歧视、工资难以保证等不公平的情况。推动农民工职业身份的转化,培育一支稳定的高素质建筑业产业工人队伍是解决矛盾的关键,也是推动建筑产业现代化转型升级的基本条件。

解决农民工的问题既深刻地影响着建筑业的发展,也关乎社会的和谐稳定。2019年人社部印发《新生代农民工职业技能提升计划(2019—2022年)》,强调提升农民工技能素养,提高农民工职业化水平。而根据现有的调查统计,在国家相关政策和制度的支持下,农民工职业化发展有一定改善,但总体仍处于低水平的位置。根据《2020年农民工监测报告》,在职业素质上,16.5%的农民工具有大专以上的学历,较去年提高1.7%,但初中学历以下教育水平仍占多数,接受培训时间短,专业性较差,高技能水平工人仍是供不应求的状态;在职业保障上,居住、生活条件得到显著改善,城市归属感更加强烈,但是短期流动特征没有明显的改变,劳动关系契约建立程度不高。在工资薪酬上,从事建筑业农民工月均收入位于六大行业首位,但主要仍依靠高体力、过长劳动时间获得报酬,工资拖欠仍是显著存在的问题。

一、文献回顾和理论评述

农民工职业化是本文研究的重点。对于农民工职业化尚未有明确的定义,但大致可以归纳为两类,一类理解是基于农民工个体的视角,即自身通过适当的培训获得一定的职业技能,从事稳定的职业岗位的过程[1,2];另一类对农民工职业化的理解则包含个体职业化和企业职业化两个过程[3]。本文从农民工自身意愿出发,对于职业化的理解基于农民工的个体,具体是指从事建筑业劳动为主要谋生手段的农民工,具备建设的专业技能、职业素质和行为规范的过程。

基于行为学的理论,个体意愿直接影响其行为举动[4],研究意愿对于指导行为发展具有重要的指向意义,在环境保护、消费行为、社会养老等社会问题上得到了研究的证实[5-7]。目前,对于职业化的意愿研究相对较少,主体主要包括医护工作者、农民及农民工3类群体。陈醇、叶清等人对乡村医生的职业化转变意愿进行研究[8],黎隐豪、许沛尧等人以公立医院院长为主体进行研究[9];钟昀陶、侯向娟等学者分别对不同省份农民职业化影响因素进行讨论[10,11],翁贞林从社会网络角度深入探究其对农民职业化的作用机制[12];杨秀丽、李录堂采用二分变量模型从微观个体、中观环境及宏观政策3个方面对影响农民工职业化意愿进行研究[13]。当前关于农民工职业化研究中,学者大多从宏观到微观角度来梳理和分析影响因素。首先,国家政策是农民工职业化的宏观制度保障,二元分割的劳动力市场导致农民工只能通过次要劳动力市场寻找就业质量低的边缘性职业[14];户籍制度导致进城务工农民工在子女教育、医疗和住房上无法享受与城市居民同等的待遇[15]。其次,行业现状和企业环境作为中观外界环境,同时也是农民工职业化的重要参与体,主要影响因素包括生活工作环境、工资收入水平、工作流动性等,王薇认为农民工在务工过程中没有获得更多的职业化的机会,其部分原因主要在于现有工作环境、工资水平作用下的工作频繁更换[16]。最后,农民工作为职业化的微观主体,其意愿、家庭环境、教育水平及技能素质等都影响职业化的发展[13,17]。

本文深入农民工自身意愿的研究,从农民工双重身份出发,基于农民视角关注农村生活对其职业化意愿和认知的影响是研究的重点。我国农村是基于亲缘或地缘形成的人情社会,非常重视社会关系的建立和维护,因此,本文通过社会网络、价值认知等对农民工意愿产生的影响,揭示价值认知在社会网络和职业化意愿中的中介效应,结合建筑工人的职业身份进行分析,细化农民工职业化理论研究,并据此优化具有行业特色的职业化政策体系。

二、研究假设

社会网络是指个体间社会关系所组成的某种相对稳定的外部体系,是人和人之间的一种独有的联系。在80年代,因建筑企业改制,导致管理层和劳务作业层分离的情形,由于我国农村人情网络基础深厚,因此,建筑业农民工的就业方式主要也是由利用社会关系通过熟人介绍给包工头[18],进而形成了以“包工头”为首的进城务工群体,也正因为农村的相对封闭的资源信息网络,因而社会网络支持的强弱对于农民工职业化意愿产生了重要的影响。一方面,较强的社会网络支持能扩大建筑业发展的信息来源,帮助农民工更加了解建筑业的用工政策和现状。另一方面,家庭、朋友的网络支持能增强农民工职业转变的自信心,提升农民工职业化的意愿。对此,提出假设H1。

H1:社会网络对建筑业农民工职业化意愿产生正向影响。

根据职业观的理论,职业选择受到其价值的影响,是一个理性的过程,即个体寻求最大的回报的过程[19];而认知属于心理学范畴,是大脑对于信息的再加工。因而,职业价值的认知可以理解为:个体在接受外界输入关于职业的信息后,人脑进行一定的加工,对其意义和作用的认识和评价等心理活动。而当前,农民工职业化水平相对较低的原因对于其职业价值的认知不够清晰。一方面,农民工由于其工作专业边界不清晰,很少将其看做一份职业,缺少对于自身劳动价值的认知,从而仅仅将自身工作作为一种挣钱的手段,对于自身职业的价值和发展缺乏一定长远思考;另一方面,因建筑业项目制作业,流动性较高,导致建筑业农民工更不易对职业发展产生连贯深入的认识。而农民工对于外出就业情况主要依靠熟人介绍,由于信息来源相对单一,没有足够的就业资源,因此,对其而言,职业价值是职业化的重要考虑因素。对此,提出假设H2、H3。

H2:职业价值认知对建筑业农民工职业化意愿产生正向影响。

H3:社会网络对职业价值认知产生正向影响。

三、研究设计

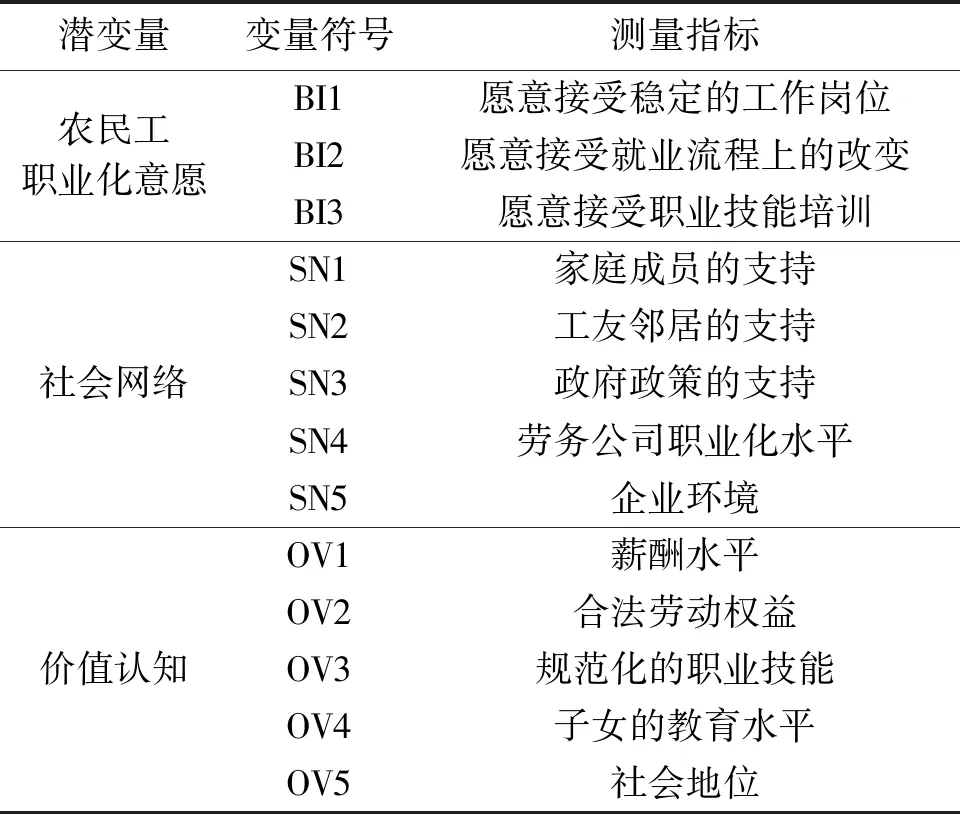

(一)变量测量

根据研究假设,考虑使用结构方程作为统计方法,该方法可以同时检测多条路径,并且进行直接效应、间接效应的分析和比较。通过前期的文献阅读,构建建筑业农民工职业化意愿的结构方程,设计3个潜在变量以及13个观察变量,其中,反映建筑业农民工职业化意愿指标3个、社会网络指标5个、价值认知指标5个,均采用Likert五级量表进行测量,并对量表进行等距赋值,分别给予评定(见表1)。农民工职业化的意愿测量基于计划行为理论,Oreg和Katz-Gerro[20]通过27个国家3万多样本研究,认为行为意愿可以用个人是否愿意牺牲自身的经济和生活利益来描述。因此,对于建筑行业农民工职业化的意愿,可以把个体是否愿意在职业化中付出额外的代价作为测量指标,分析职业化的定义及其目标可以发现,职业化过程可能会对职业技能进行提升,对稳定工作岗位以及规范就业途径等产生影响。

对于农民工社会网络的描述,根据Wirtz和Chew[21]对社会网络关系强度对影响农民工社会网络的群体进行描述,分别为主要的强关系(如父母、配偶、亲密的朋友等)到次要的弱关系(例如很少接触的人、社交媒体中的陌生人等)。曾升科、李勋华[22]在研究农民工返乡成为职业农民的意愿中,家人的价值观念对农民工的意愿产生显著影响,因此设计“家庭成员”“朋友邻居”等社会关系中强关系的支持度作为测量的指标,同时政府政策、企业环境、劳务公司职业化水平作为社会网络弱关系的影响因素。

对于建筑产业工人职业价值的认知,主要是对职业化外在价值,也就是收入及职业带来的外部收益。罗明忠、卢颖霞[23]在研究农民工职业认同时认为满意的薪酬水平、职业发展机会和社会地位,有利于形成较高职业价值感受,因此,本文借鉴罗明忠的研究理论,并结合建筑业的具体情况进行适当的补充。

表1 建筑业农民工职业化意愿量表

(二)数据来源

本数据来自于2019年10月对安徽、江苏两省4家工地的实地调研,2019年江苏省建筑业产值位居全国第一,全省建筑从业人员超850万人,是建筑业发展的强省,而安徽省近年来建筑业发展迅猛,增速位列全国前列。因此,选择两省的建筑工地作为调研对象具有一定的代表性。考虑到农民工文化水平限制,本次调查采用集中问卷调查的方式,统一对问卷意图以及变量的含义进行解释,统一进行填写回收,以确保问卷的回收率和完成率,本次调研共收回问卷260张,其中有效问卷251张,有效率96.5%。

(三)研究方法

利用SPSS 22.0和AMOS 24.0对数据进行简单的描述性统计结果,采用结构方程模型(structural equation modeling,SEM)对中介效应进行检验。首先,确定社会网络、职业价值认知与职业化意愿三者之间的相关关系;其次,利用结构方程模型构建3个变量的影响路径与关系;最后,使用Bootstrap法对进行修正和重新估算后的模型进行中介效应检验及分析其影响效应。

(四)信度效度检验

本研究采用Cronbach'sα系数(下文简称α系数)检验问卷信度,通过SPSS 22.0计算得出问卷总信度α系数0.875,且各潜变量α系数均大于0.8,说明问卷具有较好的信度;利用KMO检验和巴特利球体检验变量之间的相关性,量表KMO值为0.887,通过Barlett球形检验,累计方差贡献率为70.421%,适合进一步因子分析。验证性因子分析结果表明,3个潜变量包含的13个测量指标标准化因子载荷均超过0.5,各潜变量平均方差提取量AVE均大于0.5,组合信度CR均大于0.8,说明问卷具有较好的聚合效度(见表2)。

表2 农民工职业化意愿量表信度效度检验

四、实证分析与结果说明

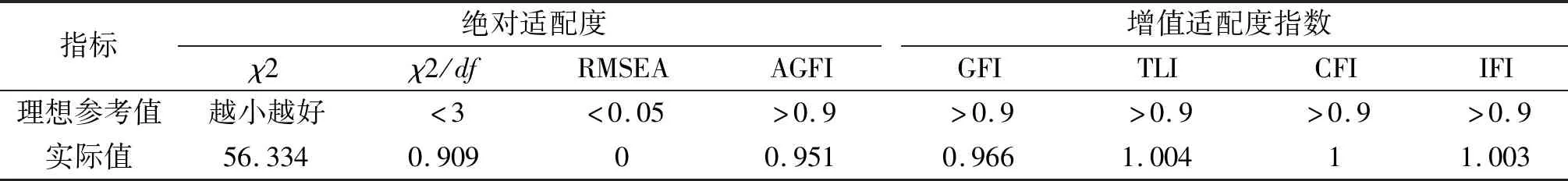

(一)测量模型拟合度检验

根据相关研究,本文利用AMOS 24.0对结构模型进行检验,采用绝对适配度以及增值适配度指数确定模型的拟合效果(见表3),检验指标结果均满足相应的理想参考值,表明模型具有较好的拟合度。

表3 农民工职业化意愿拟合度检验

(二)模型估计结果

结构方程路径结果显示(见表4),社会网络、职业价值认知对职业化意愿的路径均在P<0.05上显著,代表社会网络、职业价值认知对农民工职业化意愿产生正向的影响,假设1,2均成立;根据模型路径,社会网络中工友及朋友对于其职业化意愿的影响更加显著,农民工因为信息来源渠道的单一,工友及朋友作为异质性信息的来源,其对职业化的影响是巨大的;职业价值认知对于职业化意愿的影响更加强烈,为0.304,具体而言,农民工更加注重职业化带来的社会效益,也就是自身的权益保障;社会网络对职业价值认知也存在显著正向的影响,因此,职业价值认知作为社会网络与职业化意愿的中介变量,模型存在中介效应。

表4 农民工职业化意愿模型路径结果

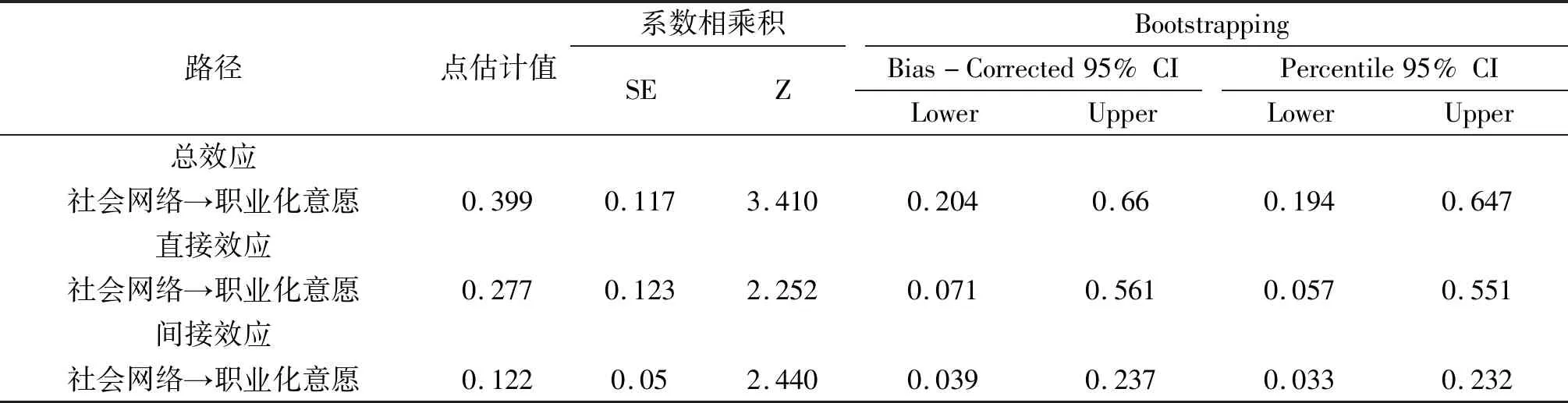

(三)职业价值认知的中介效应

从模型估计结果来看(如图1),社会网络对职业化意愿的路径系数仅为0.26,而社会网络对社会价值认知的路径系数为0.42,职业价值认知对职业化意愿的路径系数为0.28,由此可见社会网络对职业化意愿的直接影响并不显著,而是通过中介变量产生影响。对于中介效应的检验,本研究使用Preacher和Hayes提出的自助法(Bootstrap),相比其他的中介效应检验方法,Bootstrap通过有放回地重复取样1 000次,根据95%的置信区间的百分位估计来检验显著性,其计算出来系数乘积的置信区间具有更高的精确度,因此,本文采用两种检验方法共同检验以确保检验结果的精准。

图1 农民工职业化意愿路径图

中介作用检验结果表明(见表5),社会网络对职业化意愿总效应、直接效应、间接效应Z均大于1.96,Bootstrapping置信区间均不包含0,因此,职业价值认知是社会网络对职业化意愿的中介变量并且存在部分中介效应,占总效应30.5%。中介效应呈现出“社会网络-职业价值认知-职业化意愿”影响路径,农民工通过社会网络获取资源,对职业化的认知产生一定的影响,从而影响自身职业化的意愿。

表5 职业价值认知中介效应

五、结论与政策建议

(一)结论

本文以建筑业农民工为研究对象,讨论影响其职业化意愿的影响因素,重点研究社会网络对职业化的影响及职业价值认知的部分中介效应,主要结论如下。

第一,社会网络对农民工职业化意愿产生正向的影响。模型结果显示,社会网络中的强弱关系均对职业化意愿产生积极的影响。其中,工友朋友的支持对于农民工职业化意愿影响最为显著。根据社会网络理论,社会网络中的信息、资源和知识不是主动提供的,需要农民工与成员产生联系才能获取和转移[24],农民工在外出务工的阶段,最常接触的是工友和一同外出的熟人,符合研究的结论,同时也印证了Granovetter提出的弱关系假设,由于“强关系”包括自己亲戚和亲密的朋友之间联系,此关系中信息具有重复性,而“弱关系”的存在则为个体提供了许多重要的信息,起到了信息桥的重要作用。

第二,职业价值认知对农民工职业化意愿产生正向影响,对职业价值的认知体现是个体在工作选择时目标和动机,职业认同是对职业价值的一种肯定性评价,因此,农民工职业认同感越高,其职业化的意愿越强烈。根据实证结果,农民工非常重视肯定职业化带来的非物质保障的外在价值,也就是说,职业化对农民工的权益的保障以及对其子女的教育问题等价值是当前农民工相对看重的,农民工对于职业的理解已经不再局限于物质方面,安全需求和尊重需求需要得到更多满足。

第三,职业价值认知在社会网络对职业化意愿的作用中起部分中介作用。职业价值的积极认知作为中介将农民工从社会网络获取的正向信息传导给大脑,经过进一步分析后影响意愿的传导机制,社会网络正向支持和信息资源的传递,引导农民工形成职业的认同,进而从意愿上肯定职业化的职业发展选择。同时,农民工作为社会网络的一员,其准确积极的认知也会向社会网络其他成员传递正向的信息,提升其社会网络关于职业化信息的精准性。

(二)政策建议

从上文的实证研究数据和分析结果可以看出,目前我国农民工职业化的水平相对较低,在农民工职业化意愿产生的动机上,易受到周围社会网络以及职业价值认知等因素的影响,因此,本文联系建筑业实际,从职业动机取向、社会网络、政治效能感等3个方面对提高农民工职业化意愿提出建议。

满足农民工职业价值的谋生取向及职业取向,尊重呼唤取向。引导农民工群体对从事的职业由谋生取向向职业取向、呼唤取向发展。伴随着经济的发展,研究表明农民工群体不再采取单一的谋生价值取向,而是职业取向表现显著,权益保障、社会认可等成为农民工更为期待的职业价值,为此应大力弘扬工匠精神,充实职业的隐形价值,尊重和鼓励农民工热爱所从事职业的心理。

重视社会资本培育,增强农民工职业化意愿。研究结果表明,社会资本“熟人”关系,对农民工职业化意愿产生正向的影响,正向的社会网络关系可以有效降低农民工自身因风险厌恶而产生的怀疑心理,大大增强农民工职业化的意愿。充分利用团队榜样作用,通过其影响力构建积极的社会网络体系,增强农民工应对风险的信心。结合职业认同感,共同治理,重视农民工个体在社会网络中的影响力,尊重其工作价值,发挥好职业价值认知的中介作用,增强职业化的意愿。

拓宽农民工信息来源,提高政治效能感。根据实际情况,建筑业农民工智能手机使用率相对不高,因此,拓宽农民工的信息来源,一方面要加强移动网络设备的基础投入,另一方面,要更加注重现实生活中因工作需要形成的社会网络的拓展。由于农民工对于维护社会关系的资源投入相对有限,维护稳定的农民工社会网络还需要政府的大力支持,通过政府引导向社会网络输入有效的择业信息,充分利用弱关系的信息桥作用,改善政府与农民工信息不流通问题,切实感受到政府的执行力。