经济发展对社会公平感的影响

——基于社会流动预期的分析

冯 霞,苏振华

(1.吕梁学院 经济管理系,山西 吕梁 033001;2.浙江大学 传媒与国际文化学院,浙江 杭州 310058)

社会公平是社会成员对社会资源分配方式或分配结果的客观描述,社会公平感是社会成员对社会公平程度的一种主观感受[1]。社会公平感作为一种主观价值判断,对个体行为进而对社会稳定都会产生影响:人们的公平感越强会表现出更积极的亲社会行为[2],反之则会导致人与人之间的信任感降低和联系匮乏[3],民众的不公平感越高,群体的社会冲突意识就越强[4]。

围绕社会公平感所展开的研究形成了一系列的认知。社会公平感是人们对社会是否符合“应有的社会状态”这一标准做出的公平与否的判断,它取决于社会公平的程度[5];事实上的资源分配的公平状况与个人对社会公平的主观判断之间存在着线性关系,当收入结构处于高度不平等状态时,公众的社会公平感就会降低[6];如果个体在现实中获得的物质利益越多、家庭收入越高,他往往就会认为这是他应得的收入,其他社会成员所获得的收入也是他们应得的,因此其公平感就会越强等[7]。

自改革开放以来,中国开启了传统社会的现代化转型,在经济层面的表现是计划经济体制向市场化体制转型,实现了四十年的高速经济增长,民众的收入水平不断提高,其中经济发达地区的民众获得了更加快速的收入增长,那么,经济发展与社会公平感呈现怎样的关系呢?是正向还是负向?本文使用的中国综合社会调查(CGSS)2013年的数据显示,从区域之间横向比较来看,地区经济发展水平在一定程度上与社会公平感呈现负向关系。为什么经济发展水平更高的地区,民众的社会公平感会更低?亨廷顿对欧美国家现代化进程的分析发现,在现代化的前期阶段,后发地区的民众较之先发地区拥有更强的社会流动预期,本文的实证分析发现,在中国现代化转型期,经济发展在某些方面存在降低社会流动预期的因素,由此导致“社会公平感”降低。

一、文献述评与理论建构

(一)社会公平感影响机制

二是相对剥夺论。与结构决定论不同,相对剥夺论认为社会公平感是源于个体与其他参照群体的社会比较,而非个体所处的社会经济地位。研究表明,个体的自我评价较少建立在客观标准上,而是在和他人的比较中[14],这种比较既基于个体对自我及周围状况的评价与感知,也基于个体对过去生活的体验与感受[15],人们在社会比较中产生的相对剥夺感越强,其社会公平感就越低。这一视角的研究表明:收入水平越高的民众社会公平感并非越强,客观的社会经济地位与主观的社会公平感之间并不存在线性关系[16]。

(二)理论构建:社会流动预期对公平感的影响

社会流动是社会成员在社会地位或者社会位置的变化过程,按照流动的方向,可将其分为垂直流动和水平流动。垂直流动也叫纵向流动,是社会成员在社会结构中纵向的上升和下降,包括职业、收入、阶层等的上升和下降。水平流动也称之为横向流动,是社会成员在地理空间结构中位置的变化,如农民进城务工就是一种水平流动。社会流动被视为衡量社会开放程度以及社会不平等的重要指标[17],一般而言,开放社会具有较高的社会流动率,更容易为个体创造改变生活与命运的机会[18]。社会流动是产生不平等的根源之一[19],与人们的社会公平感密切相关,在一个能自由流动的社会中,人们在观念上会产生一种社会公平的信仰[20]。

对社会流动的刻画包括主观和客观两个维度。客观社会流动是以收入、职业、教育等客观指标所测量的社会位置的变化。主观社会流动也称社会流动预期,是个体对自己过去社会位置变化的主观判断或评价,或对未来社会流动可能性的预期,相比于客观社会流动,社会流动预期是个体主观建构的结果。由于个体的自我感知会影响其对社会的态度进而影响行为[21],因此社会流动预期在理解社会结构与社会不平等中有重要作用,有研究发现社会流动预期与客观社会流动没有必然联系[22],社会流动预期对人的行为影响更大[23]。目前针对中国社会公平感发生机制的研究中,探讨社会流动与公平感之间关系的文献相对较少,且多集中于客观社会流动对收入分配公平感的影响,获得了大致相同的发现:即社会流动对人们的分配公平感有显著影响,向上流动提高了分配公平感[24-25]。

如何解释在经济不发达地区民众的社会公平感反而更高的现象?基于结构决定论,不发达地区的民众收入水平更低,从社会发展中获得的收益更少,客观上所处的社会阶层更低,因此结构论不能提供有效的解释。基于相对剥夺论,落后地区的民众的发展机会相对少,国家资源的投入也相对少,他们的被剥夺感会更强,这一理论视角也不能有效解释。可能的一个解释是其影响来自主观层面,如果落后地区的民众具有更高的社会流动预期,那么他们就会产生更强的社会公平感。

经济社会的发展会带来怎样的影响,涂尔干曾建构了一个一般性的社会变迁理论。涂尔干界定了两种社会形态:机械团结社会和有机团结社会。机械团结社会中社会分工程度低,人与人之间具有高度的相似性,人们的行为相互一致,所有人的意志也会不约而同地同归一处[26];整合社会的机制是所有成员具有的共同情感、信仰等集体意识,法律表现为“压制法”,不允许任何个体违反共同意志[26]。鉴于民众行为、观念的高度同质性,机械团结社会呈现为低发展水平的平均社会,民众会具有很高的社会公平感。有机团结社会中社会分工程度高,每个人扮演不同的分工角色,故而人与人之间具有很强的异质性,在有机团结社会里集体须为个人意识留出地盘[26];而且分工会不断深化、扩展,个人的活动会越来越专门化,人与人之间必须建立起广泛的相互依赖关系[26],因此,法律表现为“协调法”“恢复法”。在涂尔干这里,机械团结社会刻画的是市场经济兴起之前的传统社会的结构特征,有机团结社会刻画的是健全的市场经济社会的结构特征。这两种状态都具有很高的社会公平感,前者是一种低水平的人人平等,后者则是国家治理高度现代化、公共服务均等化、社会竞争规则公正化之下的社会公平。但是,在机械团结社会向有机团结社会转型的过程中,社会分工程度会逐渐提高,同质化会逐渐消解,社会将呈现越来越复杂的多元化;原有的共同意识逐渐被打破,分工的兴起和深化同时会带来道德的分化、社会相似性不断衰落、集体情感日趋没落[26],平均主义的社会分配会逐渐被市场化的分配机制取代,由此民众的社会公平感也就会逐渐降低。

涂尔干揭示了社会变迁所带来的种种变化,20世纪60年代美国政治学家亨廷顿在其经典著作《变化社会中的政治秩序》中重新表述了这一理论并补充了一个发现:经济发展会对民众的社会流动预期产生影响。亨廷顿指出,从传统社会向现代化社会转型的过程中,快速的经济增长会使地区性流动增加,农村人口会持续向城市转移,乡村社会出现了广阔的转移到城市就业工作的横向流动机会,而城市内部则没有这种横向流动机会,由此造成城市居民的社会颓废和不满[27]。这一见解提供了一种社会流动预期影响社会公平感的解释:在经济发达的地区,城市化水平更高,居民的横向流动机会相对要少,而经济落后的地区城市化水平相对较低,尽管农民收入水平更低,但他们可以期待通过进城务工经商这一横向流动来获得向上的社会流动机会,由此会对社会流动预期持更乐观的态度,进而提高社会公平感。因此,本文提出一个假设:社会流动预期是影响社会公平感的重要因素,越是经济发达的地区,民众的社会流动预期越低,社会公平感也就越低;越是经济落后的地区,民众的社会流动预期越高,社会公平感也就越高。

二、研究设计

(一)数据来源

本文使用的是来自中国综合社会调查(CGSS)2013年的调查数据,是我国最早的全面性、综合性、连续性的学术调查项目。

(二)变量设定

本文研究的被解释变量是社会公平感,数据来源于该问卷的A35题:“总的来说,您认为当今的社会公不公平?”(变量定义见表1)。关键变量包括两个:一是经济发展,以受访者所在县(区)的人均GDP作为衡量指标;二是社会流动预期,刻画的是个体或群体对未来自身社会流动机会所作的积极或消极的判断,来自问卷的B1814题“您是否同意在我们社会中工人与农民的后代与其他人的后代一样有相同的机会成为有钱、有地位的人?”回答选项为“同意”“不同意”。选择“同意”的受访者,意味着对社会流动机会持积极判断,则他的社会流动预期会越高,反之则低。

本以为我丢给沙莉的这块难啃的“硬骨头”会成为她手上的烫手山芋,谁知道,沙莉竟轻松地将此事处理得滴水不漏。最令我悔之晚矣的是,半月之后,那位投诉的李先生,被沙莉的真诚打动,竟向沙莉介绍了一位大客户,在李先生的帮助下,沙莉顺利地签订了最难销售的一批货。

本文的控制变量包括家庭、年龄、职业等8个个体属性,其中职业分为民营企业员工、体制内群体、无工作群体等八类(见表1)。

(三)计量模型

本文社会公平感的测量值从1到5有序渐进变化,越大说明水平越高。此外,本文的关键变量“经济发展”是一个区县层面的变量,因此,本文选择分层线性模型来估计经济发展对社会公平感的影响。

三、经济发展影响公平感回归结果分析

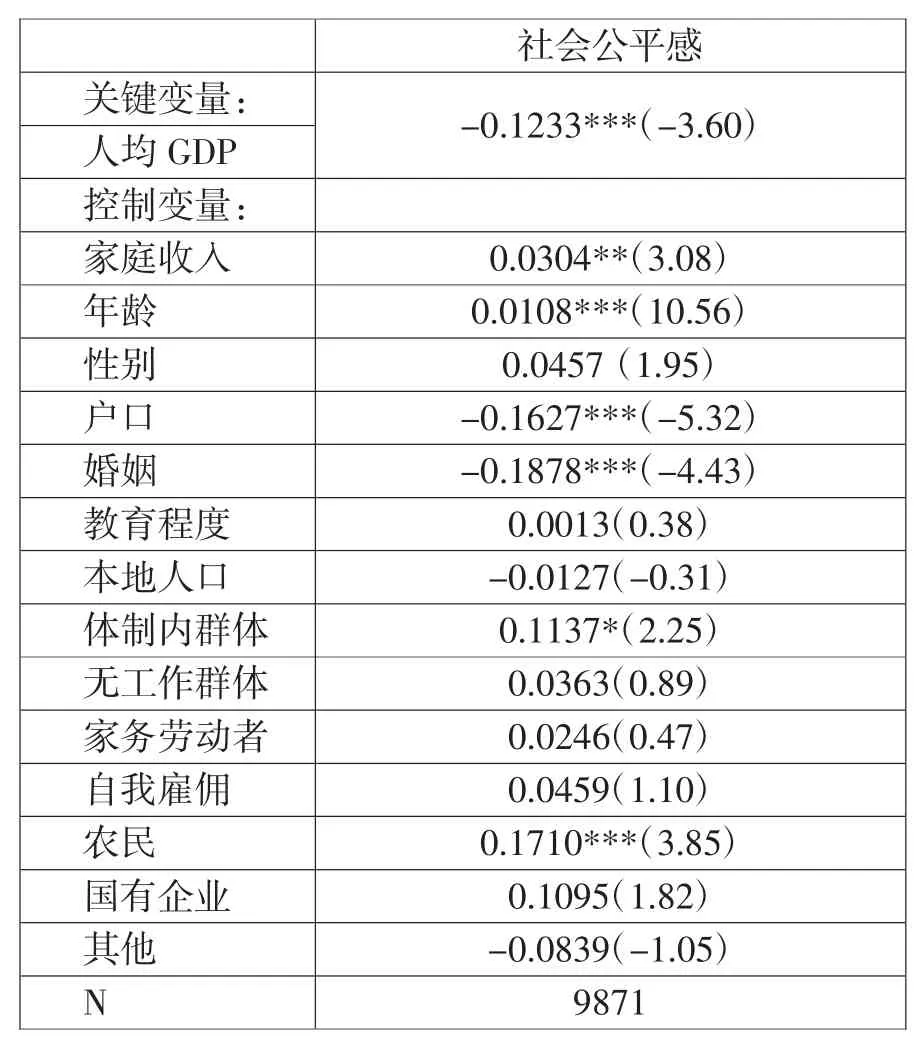

第一,经济发展与社会公平感关系考察。我们以经济发展为关键变量、社会公平感为被解释变量进行回归分析(见表2)。结果显示,在控制了个体属性后,经济发展是降低社会公平感的影响因素且在1‰统计水平下显著,即经济发展水平越高的地区,受访者的社会公平感显著偏低,反之,经济发展水平越低的地区,受访者的社会公平感显著越高。

表2 经济发展对社会公平感的影响

控制变量的影响如下。家庭收入、年龄、户口、婚姻状况及职业类型中的农民和体制内群体对社会公平感有显著影响。家庭收入水平对社会公平感有显著的正向影响,家庭收入水平越高的受访者其社会公平感越高,这一结果表明结构决定论对中国社会的状况具有解释力;农村户籍的民众社会公平感显著高于城镇户籍民众,职业类型中农民的社会公平感显著更高。计量结果同时表明,年龄越大的受访者、未婚群体、体制内就业群体的社会公平感显著更高。回归结果同时显示,本地人口的公平感相比于外来人口并没有显著不同,性别、受教育程度对社会公平感无显著影响。

值得注意的是,收入水平越高的受访者社会公平感越强,同时务农人员和农村户籍的民众相比于城市居民和其他职业群体的民众社会公平感更高,这两个发现之间似乎存在矛盾,因为农民群体相比其他的职业群体其收入水平更低。然而从回归结果可以看到,除了农民之外,其他不同职业群体的社会公平感无显著差异,这表明收入本身并不会对社会公平感产生决定性的影响或唯一的影响。

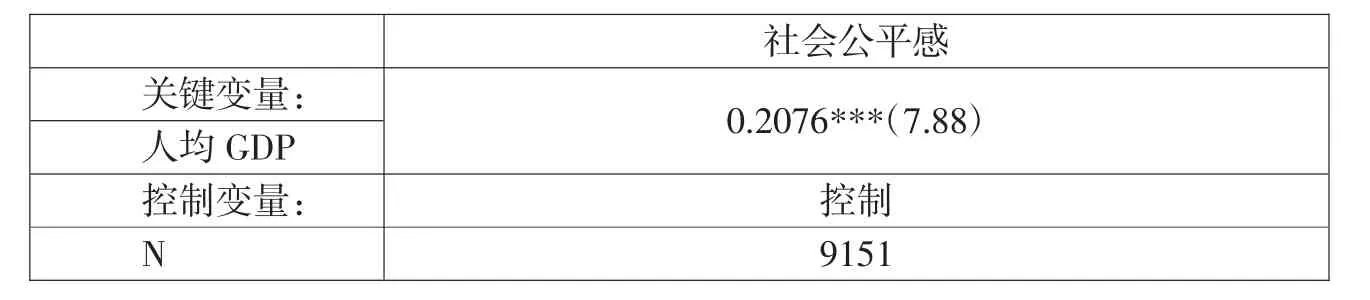

第二,经济发展与社会流动预期的关系考察。我们以经济发展为关键变量,社会流动预期为被解释变量运用线性分层模型进行回归分析(见表3)。结果显示,在控制了个体属性后,经济发展是降低社会流动预期的影响因素,经济发展水平越高的地区,受访者的社会流动预期显著偏低。在控制变量中,性别、户口、受教育程度、职业群体中的农民对社会流动预期有显著影响,男性的社会流动预期显著高于女性,受教育程度越高的受访者社会流动预期显著更低,农村户口的居民及农民的社会流动预期显著更高。

表3 经济发展对社会流动预期的影响

第三,社会流动预期与社会公平感的关系考察。我们以社会流动预期为关键变量,社会公平感为被解释变量运用ordered probit进行了回归分析(见表4),社会流动预期是社会公平感的影响因素且在1‰统计水平下显著,越是同意社会有公平的社会流动机会的受访者,他们的社会公平感就越高,民众对社会流动可能性的感知是影响他们对社会公平程度判断的关键因素。

表4 社会流动预期对社会公平感的影响

结合表3和表4中的发现可知,社会流动预期是经济发展降低社会公平感的中间机制:越是经济发达的地区,民众的社会流动预期越低,社会公平感就越低;反之,经济相对落后的地区,民众的社会流动预期较高,社会公平感就越高。表2和表3中回归的其他变量也提供了逻辑一致的发现:农民是社会阶层、收入水平较低的群体,但在表2的模型中,就户籍而言,农村户口的受访者社会公平感比城市户籍受访者更高;就职业而言,务农群体的社会公平感比其他职业的受访者更高;表3的模型同样如此,农村户籍居民和农民的社会流动预期更高。由此本文的关键假设得到证明,即转型过程中经济后发地区民众有更高的社会流动预期是有效的。

四、地区差异及社会流动预期差异分析

前文的回归表明,经济发展对社会公平感的影响实质上是通过中介变量社会流动预期来产生作用的。由于地区间的差异,有必要考虑不同发展水平地区民众的社会流动预期之间是否存在差异。根据联合国人类发展指数所设定的标准,人均GDP大于13000美元为高发达地区,6000到13000美元之间为发达地区,3000到6000美元之间为中等发达地区,3000美元以下为欠发达地区。本文以2012年12月31日银行间外汇市场人民币对美元汇率中间价6.2855为换算标准,将CGSS2013中的127个区县分为了四类地区:高发达地区包括26个区县,涵盖1949人,人口占比17.04%;发达地区包括43个区县,涵盖3840人,人口占比为33.57%;中等发达地区包括34个区县,涵盖3266人,人口占比为28.55%;欠发达地区包括24个区县,涵盖2383人,人口占比为20.83%。

首先,本文对四类地区的个人社会流动预期进行了单因素方差检验,结果显示组间方差为4.15,组内方差为0.18,统计量F=22.78,对应P值为0.000,说明这四类地区之间社会流动预期总体上存在显著差异。四类地区社会流动预期总体情况(见图1),可见,经济发展水平越低的地区,社会流动预期持乐观态度的受访者比例越高,这与表3的回归结果是一致的。

图1 地区间社会流动预期比较

进而,我们将四类地区两两分组进行了卡方检验,以识别地区之间是否存在显著差异,结果如表5所示。分组(1)比较了欠发达地区和中等发达地区的社会流动预期差异,结果显示卡方值为0.75,p值为0.386,说明两个地区之间的预期流动差异不显著。分组(2)为中等发达地区和发达地区的预期流动对比,卡方值为27.23,p值为0.000,说明两个地区之间的预期社会流动有显著差异,结合图1,说明发达地区民众的社会流动预期显著低于中等发达地区。分组(3)为发达地区和高发达地区的比较,卡方值为2.89,p值为0.089,显示两个地区的社会流动预期差异不显著。分组(4)将欠发达和中等发达地区归为一类、将发达和高发达地区合并为另一类进行对比,结果显示卡方值为64.10,p值为0.000,这两大类地区之间差异显著,经济发展程度更低的地区向上流动机会预期显著更高。

表5 不同经济发展水平地区之间预期流动差异

最后,我们将各类地区受访者分别分成城市户籍和农村户籍两组进行卡方检验,以检验地区内户籍与社会流动预期之间的关系(见表6)。结果显示,在欠发达和中等发达地区,城市和农村户籍人口的社会流动预期有显著差异,高发达地区城市和农村户籍人口之间存在差异但显著性较弱,而发达地区的城市和农村户籍受访者之间无显著差异。这说明经济发展水平越高的地区城镇和农村户籍群体的社会流动预期逐渐趋同。

表6 不同经济发展水平之下农村和城市户籍人口的预期流动差异

比较图1和表5、表6,有如下发现。其一,分地区而言,总体上落后地区民众对社会流动的预期比发达地区更为乐观,农村户籍居民比城镇户籍居民更为乐观。其二,欠发达地区与中等发达地区之间,发达地区与高发达地区之间,民众的社会流动预期没有显著差异,差异体现在中等发达程度以下地区和发达程度以上地区这两类群体之间。其三,尽管总体上农村户籍居民比城镇户籍居民社会流动预期更乐观,但在发达地区,城乡户籍居民之间的社会流动预期已不存在差异,高发达地区城乡户籍居民之间的流动预期差异远不如中等发达程度以下地区的民众显著,这说明当中国经济发展到发达程度之后,社会流动预期已基本消除城乡差异。

在空间形态上人口流动可以分为省内流动和省际流动,第六次人口普查数据显示,我国人口流动已形成农民工的跨省乡城流动逐步为省内乡城流动所替代的趋势,前文的发现可以为这一新特征给予一个解释。表5的结果显示,在占全国人口50%的经济发达地区和高发达地区,民众的社会流动预期已没有显著区别,这表明经济发达省份的民众不再会大规模向高发达省份流动,同时这两类地区的农村户籍人口的社会流动预期与城镇户籍居民也没有大的区别,表明在这两类地区以追求户籍改变为目的的人口流动也会逐渐停止下来。由于中等发达程度以下地区和发达程度以上地区的民众之间还存在显著的社会流动预期差异,欠发达地区和中等发达地区的民众向发达地区和高发达地区的省际人口流动仍然还会持续,但也可以预期,在中等发达地区发展到发达地区的水平后,后者向前者的省际人口流动就会逐渐停止下来,而转变为省内的乡城流动。

五、结论与讨论

为什么经济发展会降低社会公平感,本文发现,经济发展降低了民众的社会流动预期,从而导致社会公平感的降低。

改革开放以来,中国的经济快速增长过程同时也是社会结构急剧变迁的过程,孙立平将中国社会变迁的特征总结为“总体性社会”向“分化性社会”的转型[28]。从社会流动的角度来看,在改革开放以前,社会阶层是固定不变的,城乡两大社会群体的身份很难改变,个体的流动必须服从国家或组织的安排,人们普遍缺少自由的社会流动机会,中国社会呈现为平等、同质化的“总体性社会”。改革开放后,中国社会迅速分化,各个群体的社会流动机会都不同程度增加,以往被束缚在农村的农民可以自由进城打工或经商,城市居民也不断获得新的职业机会,社会阶层、职业类型日趋多样化、复杂化,社会贫富差距相对拉开,民众的社会地位、社会流动预期出现差异,形成开放和复杂的“分化性社会”。

在社会分化的过程中,中国现代化进程带来了地区之间的发展差异,进而对民众的社会流动预期和公平感产生了影响。现代化进程中农民拥有横向流动到城市的机会,因而对社会流动持乐观态度,社会公平感增强;而城市内部则缺乏这种横向流动机会,城镇居民的社会流动预期相对要低,故而社会公平感更低。中国的改革开放打破了农民一辈子生于斯、长于斯、老于斯的封闭循环状态,越来越多的农民由农村向城市流动,一方面这是一种横向流动,但从农民转变为工人的同时收入也获得了大幅度增加,因此这也是一种向上流动。这种向城市及非农行业流动的可能性让农村居民获得了更多的选择与机遇,从而对改变自身地位产生了期待,与农村居民相比城市居民这一层面的社会流动机会更少。在可流动空间上,由于后发展地区的民众在职业和收入上处于弱势,这也意味着他们的可流动空间是巨大的;而发达地区居民已然在社会层面上获得了更好的位置,这也就意味着他们再完成更高的社会流动的可能性在减少,故而,后发展地区民众的可预期的社会流动空间比发达地区民众更大。因此,经济发达地区民众的社会公平感相对更低,或者说经济发展会降低社会公平感,这是现代化转型过程中的正常现象。

最后,尽管经济发展会导致公平感下降是中国现代化进程中的一个正常现象和必然现象,且这是民众主观感知的变化,并不意味着社会分配公平程度发生了实质性的变化,但这仍然为国家治理现代化建设提供了启示:经济发展过程中,打破社会流动壁垒,在制度层面保障教育机会及社会流动机会的平等,为不同阶层群体营造更加平等的社会流动机会,对于现代化转型的顺利推进是非常重要的。