川藏铁路隧道钻爆法施工成套装备技术体系研究

刘飞香,姬海东,肖正航

(中国铁建重工集团股份有限公司,湖南 长沙 410100)

0 引言

川藏铁路是一项具有重要交通、国防意义的国家重大建设项目,同时也是铁路建设领域公认的世界难点工程。川藏铁路东起四川成都,西至西藏拉萨,穿越横断山、念青唐古拉山等山脉,横跨大渡河、澜沧江、怒江等河流,全线高差超过3 000 m,被称为“八起八伏”[1]。川藏铁路沿线具有落差大、板块活动强烈、生态环境脆弱等特点。川藏铁路隧道在川藏铁路全线的占比高达84%,控制性工程集中在长大隧道,恶劣的自然环境和复杂的地质条件对隧道施工人员和装备带来较大的不利影响,常规的小型机械配套和低等级配套难以满足川藏铁路建设要求[2]。为实现川藏铁路高起点、高质量、高标准的建设目标,通过开展针对性的研发、配置和应用实践,提出了川藏铁路隧道钻爆法施工成套装备体系的建议方案,为该世纪工程顺利建设提供有力保障。

在川藏铁路前期可研论证阶段,国内专家、学者针对川藏铁路隧道钻爆法施工已开展部分研究。在机械化配套方面: 吴建和等[3]针对川藏铁路隧道不良地质环境钻爆法施工开展了研究,提出了相应的机械化施工装备配套方案,并对适应机械化施工的开挖方法提出了建议; 陶伟明等[4]总结了现阶段国内外铁路隧道机械化配套施工的典型方案及应用效益,针对川藏铁路隧道分析了采用机械化配套施工的必要性和优势,提出了川藏铁路隧道机械化配套的建议方案; 郝俊明[5]分析了当前隧道施工机械化配套体系存在的缺陷,针对川藏铁路隧道施工提出了机械化配套方案。在机械化施工管理和风险应对方面: 赵强[6]结合新建川藏铁路拉萨到林芝段LZQ-12标段米林隧道施工实践,就钻爆法施工的关键工序和技术进行了分析; 韩贺庚等[7]以蒙华铁路隧道工程实践为依托,阐述了全线路隧道机械化施工技术和管理方法; 袁勋[8]结合西藏杰德秀隧道高海拔、高烈度等复杂地质特点,对隧道施工与安全管理进行了研究。总的来说,现阶段针对川藏铁路钻爆法施工的研究主要集中在机械化配套、施工管理、施工风险应对等方面,通过已有机械化装备的配套运用来适应川藏铁路隧道工程建设需要,但对川藏铁路隧道钻爆法装备依托的基础共性技术和成套化体系还缺少系统性的研究和梳理。

川藏铁路建设在带来技术挑战的同时,必将推动我国隧道建设水平的全面提升,钻爆法施工装备技术作为支撑隧道建设的关键基础,其发展和进步具有重要意义。因此,本文在分析川藏铁路隧道钻爆法施工风险和挑战的基础上,以装备研发为切入点,从装备适应性以及信息化、智能化等方面开展研究,提出了川藏铁路钻爆法施工成套装备的技术体系。

1 川藏铁路隧道钻爆法施工面临的主要挑战

根据川藏铁路可研批复显示,川藏铁路雅安至林芝段正线长1 010 km,隧道共72座,其中10 km以上长大隧道35座,20 km以上长大隧道16座,30 km以上长大隧道6座,隧道所在海拔高度集中在2 000~4 000 m,高海拔、大埋深是上述长大隧道的普遍特点。川藏铁路隧道建设的风险主要包括高原环境、复杂地质、生态条件、建设管理4个方面。高原高寒环境显著降低人员和装备的施工工效,是隧道施工的不利因素。川藏铁路已经确认的恶劣地质环境包括高地应力、软岩大变形、强岩爆、高地温等,而沿线地勘的困难进一步加剧了地质风险。隧道建设产生的大量废水、废气、废碴对高原脆弱的生态环境是严峻挑战。因此,上述风险亟需在装备上进行针对性设计,通过成套装备体系推动隧道建设朝安全、优质、绿色方向发展,满足川藏铁路的建设需求。

同时,川藏铁路的高起点、高质量、高标准建设目标引领了隧道建造与隧道装备技术的未来发展方向。传统的隧道施工方法和机械装备存在信息化水平低、施工方式粗放、劳动效率不高等问题,尤其在施工安全、质量管控方面,存在诸多潜在风险,无法有效支撑川藏铁路的长大隧道群建设[9]。在产业转型升级的大背景下,以智能化装备与大数据平台为支撑的隧道智能建造模式是大势所趋。以大型机械化配套为基础,研发智能化技术与装备大数据平台,是实现川藏铁路高标准高质量建设的关键。

2 川藏铁路隧道建设风险及钻爆法施工装备适应性技术

2.1 高原极端环境施工装备适应性

高原环境对于施工装备的影响主要包括低气压、低温、低氧含量造成的零部件工作性能劣化和工作寿命缩短等。在低气压环境,设备散热能力下降,同等散热功率下的温升与气压近似成反比,低气压还会导致电气间隙击穿电压降低,使得设备只能降功率、降容使用[10]。低温环境对电池放电性能有显著影响,造成设备启动困难。高原环境还会对蓄电池、电机电刷、密封等部件的使用寿命造成较大影响,导致装备故障率升高、维保负担加大。除施工装备外,高原低氧环境对施工人员也是极大的挑战。高原低氧环境影响涉及到人体的各个系统,导致运动技能、认知能力、记忆力减退。

针对高原环境的装备适应性技术包括电驱动技术、功率恢复技术、低温启动技术、生命保障技术等,并结合整机室内适应性验证,保障装备在高原环境的正常作业。通过电驱动技术使装备在隧道内主要作业时间内做到零排放,保障隧道内空气质量不对人员作业安全造成影响。通过功率恢复技术改善和避免电机在高原环境下降效[11]。通过低温启动技术提高装备在低温条件下的启动可靠性。通过生命保障技术提高作业空间的氧含量,保障人员健康和施工效率。上述各项改进技术在设计完成后,应通过测试验证,保证装备在海拔2 000~4 000 m、温度-30~60 ℃、压力0.06~0.1 MPa、氧含量13%~20%的高原环境下正常运行。

2.2 复杂地质条件施工装备适应性

川藏铁路沿线以高寒高海拔、大高差和强烈的构造作用为典型地质背景,内外动力地质作用均十分强烈,不良地质主要有高地应力(岩爆与大变形)、断层破碎带、岩溶、高地温、有害气体等[1]。

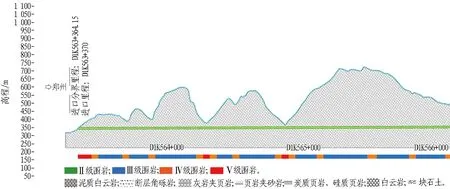

川藏铁路施工装备对于隧道复杂地质的适应性需要以围岩动态感知技术为基础,通过“边掘边探、长短结合”的方式实时动态地获取围岩信息。围岩动态感知技术以智能型凿岩台车机载集成钻孔参数分析系统和掌子面双目成像系统为基础,可以在每个施工轮次有效获取掌子面前方短距离范围内的围岩地质信息。钻孔参数分析系统通过凿岩钻进过程中的推进速度、推进压力、冲击压力等参数,结合钻具-岩石相互作用模型,预测围岩强度分布。掌子面双目成像系统使用2套经过精确标定的相机云台,采集掌子面高分辨率图像,从中重建得到掌子面围岩高保真三维模型,并进一步提取得到节理、产状发育等信息。建立围岩智能分级深度学习模型,智能化预测围岩等级并给出推荐施工方案。将短距离围岩动态感知与30 m凿岩台车加深炮孔、150 m多功能地质钻机以及更长距离的定向地质钻机进行合理组合,配以其他物探手段[12],从而克服施工前期地勘困难带来的不确定性,在不对施工周期和成本产生明显影响的前提下,实现围岩地质信息的实时准确获取。在围岩信息动态感知的基础上,通过信息化的决策方式与大型智能机械施工方法,实现特殊地质的高效安全处治。基于装备数据平台,远程在线实时获取围岩综合地质信息(见图1),对不良地质进行超前预警,利用围岩智能分级和在线动态设计系统,快速完成必要的设计变更并将施工参数实时下发至施工装备,将信息化、智能化手段与地质灾害处置措施相结合,提高对特殊地质的应对能力。

(a) 勘测数据

(b) 钻进参数

随着川藏铁路隧道施工的不断推进,川藏铁路沿线不良地质条件与工程地质问题被逐步揭示,施工装备对于隧道复杂地质的适应性技术将得到不断改进和完善,以满足川藏铁路隧道建设的需求。

2.3 高原生态环境施工装备适应性

川藏铁路沿线穿越川藏两地生态红线和自然保护区的缓冲区。高原气候下生态脆弱、环境敏感,水土流失及土地荒漠化较为严重,植被生长速度慢,生态恢复困难[13]。然而,川藏铁路隧道工程总长超过800 km,预估弃碴量高达1.1亿m3,弃碴量大、种类成分复杂,弃碴场选址、弃碴运输和再利用均存在较大困难。隧道施工产生的扬尘、废水、废气易引起一定范围的生态环境破坏。隧道施工废弃物对土壤上层植被、冻土层等的破坏可能导致风蚀强度和面积的增加,进一步加剧水土流失,诱发次生生态灾害。

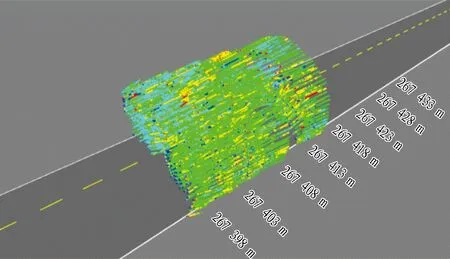

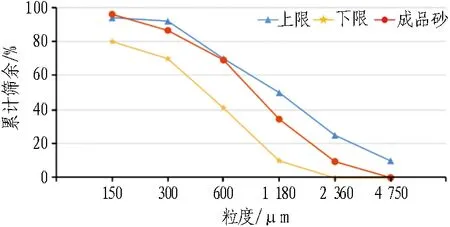

生态环境适应性的关键是研发废弃物处置和资源化技术,通过配套的绿色环保装备实现隧道施工废碴、废水、废气等的减量、无害处理以及回收再利用。针对高原隧道施工产生的废碴、废水,可通过研发高能破碎技术、高频筛分技术提高机制砂装备对于不同岩性碎石弃碴的适应性[14],提高弃碴处理能力,同时配备污水循环处理压滤系统,整个生产过程实现水循环利用,污水零排放。砂石骨料在线检测系统采用颗粒分散装置、高精度显微摄影系统和颗粒智能分析算法,在线连续获取长径比、圆形度等指标(如图2所示),保障成品砂质量,提高弃碴利用比例。采用砂石质量在线智能监控技术,实时分析机制砂各项质量指标参数,并通过智能调节算法动态调整机制砂装备的运行参数,提高机制砂质量和废碴利用率。针对高原隧道施工产生的扬尘,通过研发隧道除尘设备,快速吸附隧道内聚集的烟尘,有效避免施工过程中产生的扬尘对高原生态环境造成污染。

(a) 机制砂颗粒分析

(b) 颗粒粒径分布统计

2.4 高原隧道群施工装备协同适应性

川藏铁路长大隧道群建设管理风险主要源自于工程体量大、组织调度困难、质量要求高等因素。川藏铁路密集分布的长大隧道是世所罕见的,而艰难的运输条件则进一步加剧了施工管理的困难。运输条件恶劣导致设备转场、备件运输、物资周转相对滞后,由设备故障、天气不良等因素导致施工中断、工期延误的概率显著增加。此外,现阶段隧道建设过程中装备信息化、智能化应用还非常有限,仍然以人工沟通、手动填报和输入操作的模式为主,信息缺失和滞后的问题普遍存在,施工过程不透明、缺少提前预测、组织协调困难、受人为主观影响等现象突出[15],无法适应川藏铁路长大隧道群建设过程中装备机群协同作业的要求。

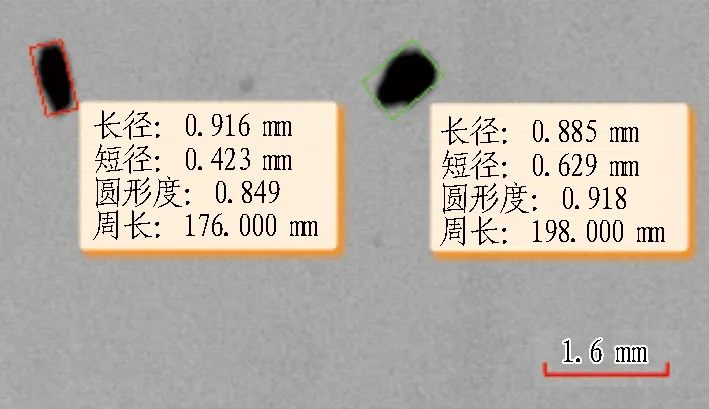

以智能装备信息交互为基础,研发装备数据驱动的协同作业平台,通过对装备机群感知获取的数据进行在线分析、挖掘和决策,为川藏铁路长大隧道群在建设过程中的信息化管控与装备机群协同作业提供重要基础。智能装备机群是隧道施工过程中关键信息产生的源头和施工指令的执行终端(如图3所示),其中交互信息包括地质数据、设计数据、施工数据和质量数据,通过打通装备数据实时传输转化的桥梁,为在线交互和智能决策奠定数据基础。

图3 施工装备机群关键交互数据与处理办法

在上述实时数据的基础上,通过装备感知的围岩地质信息动态掌握地质情况,根据在线设计变更情况提前进行装备和人员的预测性调度。通过在线监控装备实时作业状态和工序进度,结合混凝土拌合站、钢构件加工厂等生产数据,对原材料运输、加工进行动态调配。此外,基于装备自身的工作参数和历史数据,开展装备数字孪生模型分析,实时掌握装备的健康状态,提前规划维护保养和备品备件。针对施工质量管控,通过装备三维扫描、精准定位、施工作业等日志的在线传输,结合设计数据和检验批标准,实时分析各工序的参数偏差,自动判定施工质量。更进一步,通过对建设全过程装备反馈数据进行分析、转化和整理,建立实体隧道数字化档案,为隧道施工质量管控和运营维保提供重要的数据支撑。

3 川藏铁路隧道装备体系建议

针对川藏铁路高原高寒环境和复杂地质难题,以常规地质标准化配置和特殊地质针对性处置为策略,提出川藏铁路隧道装备体系的建议方案,为川藏铁路一般及特殊风险的隧道建设提供装备基础。建议在实践中进一步配合定制化设计方法,针对具体工程特点定制装备型号以及辅助工装,建立配套装备数据库。

3.1 超前作业装备

超前作业装备分为超前地质探测装备和超前加固装备。其中,超前地质探测装备推荐多功能地质钻机,与智能型凿岩台车配合实现150 m级、30 m级的长短搭配地质超前探测方案;在特殊地质条件或工况施工过程中,建议辅助更长距离定向钻作为补充手段。超前加固装备推荐智能化注浆设备,与凿岩台车的钻孔、超前小导管、超前管棚等功能配合实现超前预加固。

3.1.1 高原型智能多功能钻机

高原型智能多功能钻机主要用于150 m级超前钻探作业,具备地质取芯、随钻测量、自动生成工作日志等功能,可在川藏恶劣环境下高效稳定运行。智能多功能钻机的钻进速度为10~40 m/h,是传统潜孔钻机的3~5倍。针对川藏铁路勘察钻探困难的问题,建议进一步采用具备长距离定向钻孔能力的装备型号,通过三维定位和调向纠偏功能,可沿预定轨迹精确钻进和取芯,通过钻孔过程参数和岩芯样品分析判断地质情况,为隧道设计及施工提供数据支撑。

3.1.2 高原型智能注浆设备

高原型智能注浆设备可在高原、低温环境下完成超前注浆加固。智能化注浆设备可以共享凿岩台车钻孔参数,结合注浆设计方案进行超前注浆规划。注浆作业根据浆液配比方案自动上料、智能控制制浆、储存和送料等作业,并自动记录注浆日志。

3.2 开挖作业装备

开挖作业装备推荐高原型全电脑凿岩台车、通风除尘台车、智能铲铣机等,以实现开挖、出碴等高效安全作业。

3.2.1 高原型智能凿岩台车

高原型智能凿岩台车具备智能定位、三维扫描、自动钻孔、围岩地质分析等功能,可满足高原高效作业需要。通过增加掌子面精细化识别模块、自动管棚模块、注浆模块、装药模块,拓展和增强了凿岩台车针对围岩信息感知、超前支护、钻孔装药等方面的作业能力。通过运用高原型凿岩台车开展应力释放孔、应力爆破解除、超前小导管等作业,有助于实现对岩爆、断层破碎等特殊地质的安全处置。

3.2.2 高原型隧道除尘台车

高原型隧道除尘台车采用高原型风机并扩大了设计除尘风量,以解决川藏铁路长大隧道通风困难、爆破烟尘聚集的问题,可适用于4 000 m海拔高原环境,其输出功率为390 kW,最大除尘风量为3 000 m3/min。对于长大隧道钻爆法施工产生的大量粉尘,采用隧道除尘台车对掌子面进行除尘仅需15~20 min,相比传统除尘方法,其除尘时间缩短了75%以上,提高了生产效率。

3.2.3 高原型智能铲铣机

高原型智能铲铣机集铲装和铣挖功能于一体,主要用于装碴、排险和处理隧道欠挖,并针对高原环境增加了预热装置和双动力驱动系统。通过特殊的铲装机构设计,铲装效率可达200 m3/h,约为常见侧卸式装载机的2.5倍,极大地提高了装碴效率。通过快换装置,可以在5 min内快速切换到铣挖模式,具备自动定位、自动三维扫描重建、自动分析超欠挖、自动规划、自动控制铣挖等功能,并已在郑万高铁湖北段兴山隧道、宜兴联络线铁路兴山东隧道等工程中得到应用。

3.3 初期支护作业装备

初期支护作业装备推荐高原型智能锚杆台车、智能拱架台车、智能混凝土湿喷机等,以快速、高效地稳定围岩。

3.3.1 高原型智能锚杆台车

高原型智能锚杆台车主要用于锚杆施工,可满足高原施工条件,在高硬度岩石地层、软弱围岩大变形地层、破碎带地层等均可适用。整机配置一臂一篮,具备隧道设计数据导入、空间补偿定位、自动移臂、自动安装锚杆、自动预紧、一键钻锚注、自动记录施工日志、数据交互、辅助作业等功能。

3.3.2 高原型智能拱架台车

高原型智能拱架台车采用多自由度机械手设计,可以实现隧道钻爆法开挖中的拱架安装,具备自动精准定位、三维轮廓扫描重建、拱架自动运送、拱架自动拼接、拱架安装日志生成等功能。拉林铁路的应用效果表明,Ⅳ、Ⅴ级围岩下立拱速度达到20~30 min/榀,其立拱作业工效是传统人工立拱的2~3倍,能够较好地满足高原环境下拱架施工要求。

3.3.3 高原型智能混凝土湿喷机

高原型智能混凝土湿喷机可适应高原不同地层的施工。与传统混凝土湿喷机相比,高原型智能混凝土湿喷机具有远程遥控驾驶、智能定位、三维轮廓扫描重建、自动识别拱架、自动路径规划、自动喷射控制、自动计算喷射方量、自动生成喷射日志等智能化功能,满足高风险施工条件下少人、安全、高效作业需求。

3.4 结构作业装备

结构作业装备推荐仰拱桥模台车、防水板钢筋铺设台车、数字化衬砌台车、数字化养护台车,实现高原条件下隧道衬砌结构的高质量高效作业。

3.4.1 高原型仰拱桥模台车

高原型仰拱桥模台车具有行走、定位、纠偏、脱模等功能,针对高原环境进行电气系统、液压系统改造,实现了低温低气压、高温高地热的系统参数匹配。

3.4.2 防水板钢筋铺设台车

防水板钢筋铺设台车用于隧道防水板自动铺设和二次衬砌钢筋绑扎,实现一车两用。具有防水板卷材起吊上料系统,具备环向和纵向钢筋提升、台车整体纵向自行走和横向平移功能。

3.4.3 高原型数字化衬砌台车

高原型数字化衬砌台车可适应高原高寒环境,具有实时液位显示、入模温度监测、拱顶灌满提醒功能,可以减少衬砌空洞、裂缝等病害,从而保障混凝土衬砌质量。

3.4.4 高原型数字化养护台车

高原型数字化养护台车根据实时温湿度结果自动控制养护过程,可定时进行温度逐级递减,并全过程记录养护日志,有效保障养护质量。针对高原环境采用防冻装置、电气元器件、液压元器件进行高原型适配,以适应低温、低气压条件。

3.5 洞碴加工处理装备

针对川藏铁路弃碴处理与再利用,推荐隧道洞碴加工处理装备。结合川藏铁路工程实际需要,按照生产线形式分为固定式生产线和移动式生产线,根据破碎物料的硬度分为硬岩生产线和软岩生产线,按加工处理能力分为100 TPH、200 TPH和300 TPH,根据实际隧道工程岩性和弃碴量进行选型配套。通过改进生产工艺配合选粉装置,解决反击破成砂细度模数大、含粉量多的难题。采用机制砂在线检测系统实时对颗粒粒度、粒型等参数进行在线分析和统计,实时调节优化各模块工作参数,实现粗砂级配和细砂级配良好、粒形优良、砂石质量稳定,满足相关应用标准规范的要求。针对生产过程产生的扬尘、废水污染,破碎及震动筛配备干法除尘、喷淋除尘装置、污水循环处理系统,以进一步提高环保水平。

3.6 远程指挥控制中心

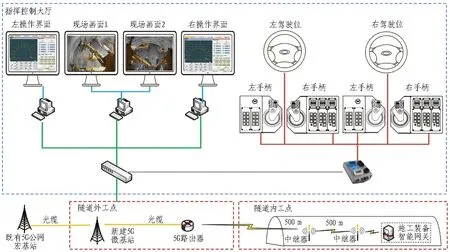

推荐远程指挥控制中心作为川藏铁路隧道特殊地质危险作业环境的装备远程控制系统,通过搭载基于无线通讯的远程监控和遥控操作系统,使施工人员能够在远程安全区域内操控施工设备行走和作业,如图4所示。

图4 远程指挥控制中心工作原理

远程指挥控制中心有车载式和固定式2种不同形式,其中固定式可以与项目指挥部进行集成。远程指挥控制中心采用标准工业控制总线以及视频、数据协议,可实现不同系列、不同型号装备的统一交互及控制,并具备信号自诊断、自恢复能力;人机交互界面实时显示施工现场三维模型动态驱动画面和现场实时高清视频,配套智能控制系统提供的数字化设计图、实时碰撞预警等辅助信息,采用与现场装备对应映射的操作面板,保障远程操控的效率和安全。该远程指挥控制中心已在郑万高铁、贵南高铁、合璧津高速公路等工程的隧道建设中得到验证。川藏铁路沿线活动断裂、地震和地质灾害等风险广泛分布,采用远程指挥控制中心可以减少风险区域作业人员的数量和滞留时间,保障现场施工安全,提高特殊风险处理能力。

4 川藏铁路隧道智能装备机群协同作业平台初步探索

装备机群协同作业平台是川藏铁路隧道钻爆法装备技术体系向信息化、智能化应用扩展的重要组成部分。平台与装备机群进行实时在线数据交互,对数据进行分析、挖掘和决策反馈,为更高层次的工程建设信息化平台和数字化管控提供重要基础。基于川藏铁路在围岩地质条件、施工组织调度、施工质量管控等方面存在的困难和挑战,装备机群协同作业平台重点围绕围岩分级与动态设计、装备机群施工调度、施工质量在线评价3方面的核心功能进行了初步探索及展望。

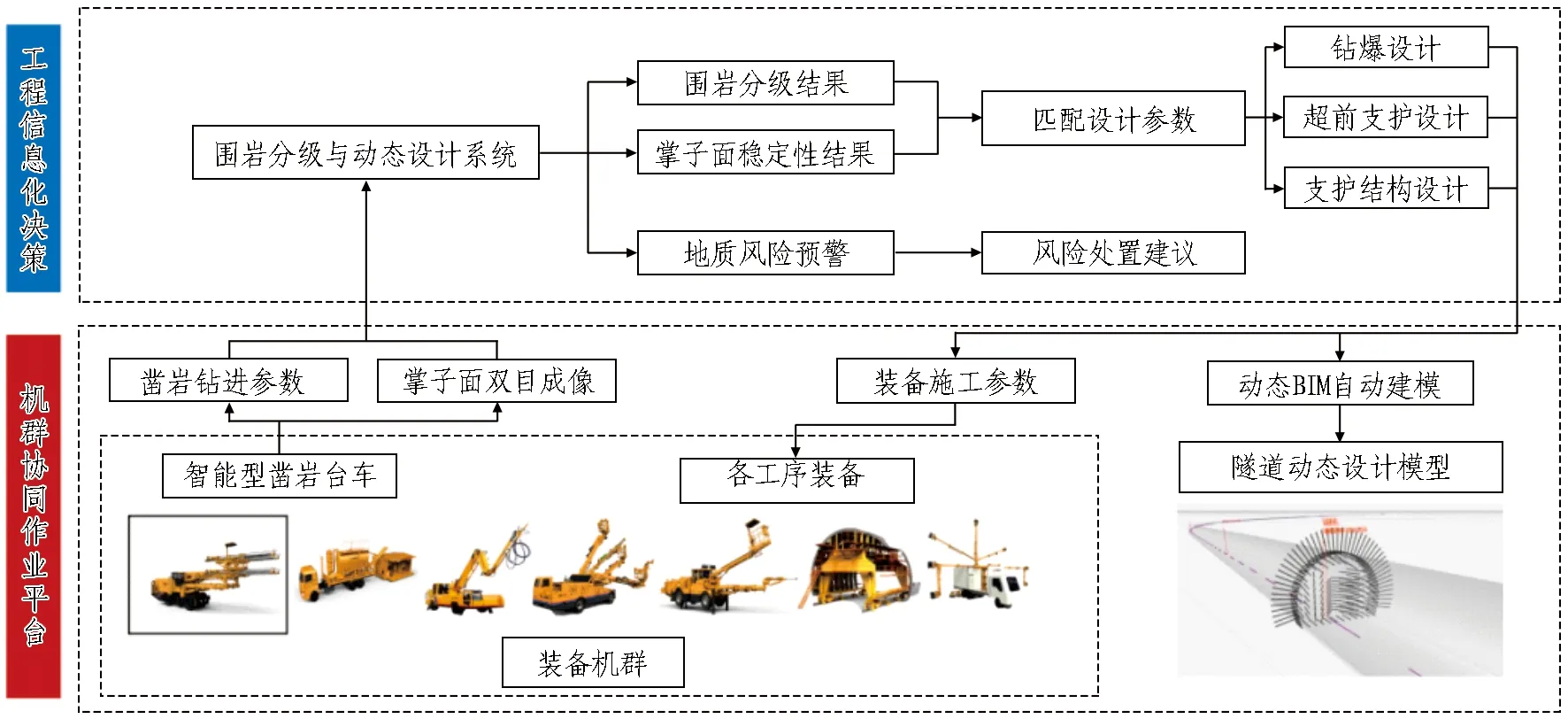

4.1 装备数据驱动围岩分级与动态设计

围岩分级与动态设计(见图5)以智能装备在施工过程中动态感知的围岩信息为基础,通过在线围岩综合判识和动态设计,配合“边掘边探”的施工方式,更加有效地应对地质的不确定性和潜在风险。凿岩台车搭载钻进参数感知和掌子面精细化识别系统,在每个施工循环中将钻孔日志和掌子面识别日志实时上传至平台。平台对钻孔参数进行处理后得到反映围岩相对性质的标准化参数,形成围岩定性分析的3D轮次图;通过掌子面精细化识别系统获取双目成像原始图片和成像参数,并生成掌子面高清晰三维模型,提取得到节理、产状发育等信息。建立围岩判识机器学习模型,给出围岩分级的定量建议结果。平台基于标准化的隧道设计数据库,根据围岩定量分级结果自动匹配和推荐合理的设计参数。平台自动将设计参数解析转换为各个工序的施工参数,并在线推送到施工装备上,实现根据实时围岩信息的动态设计。

图5 装备数据驱动围岩分级与动态设计

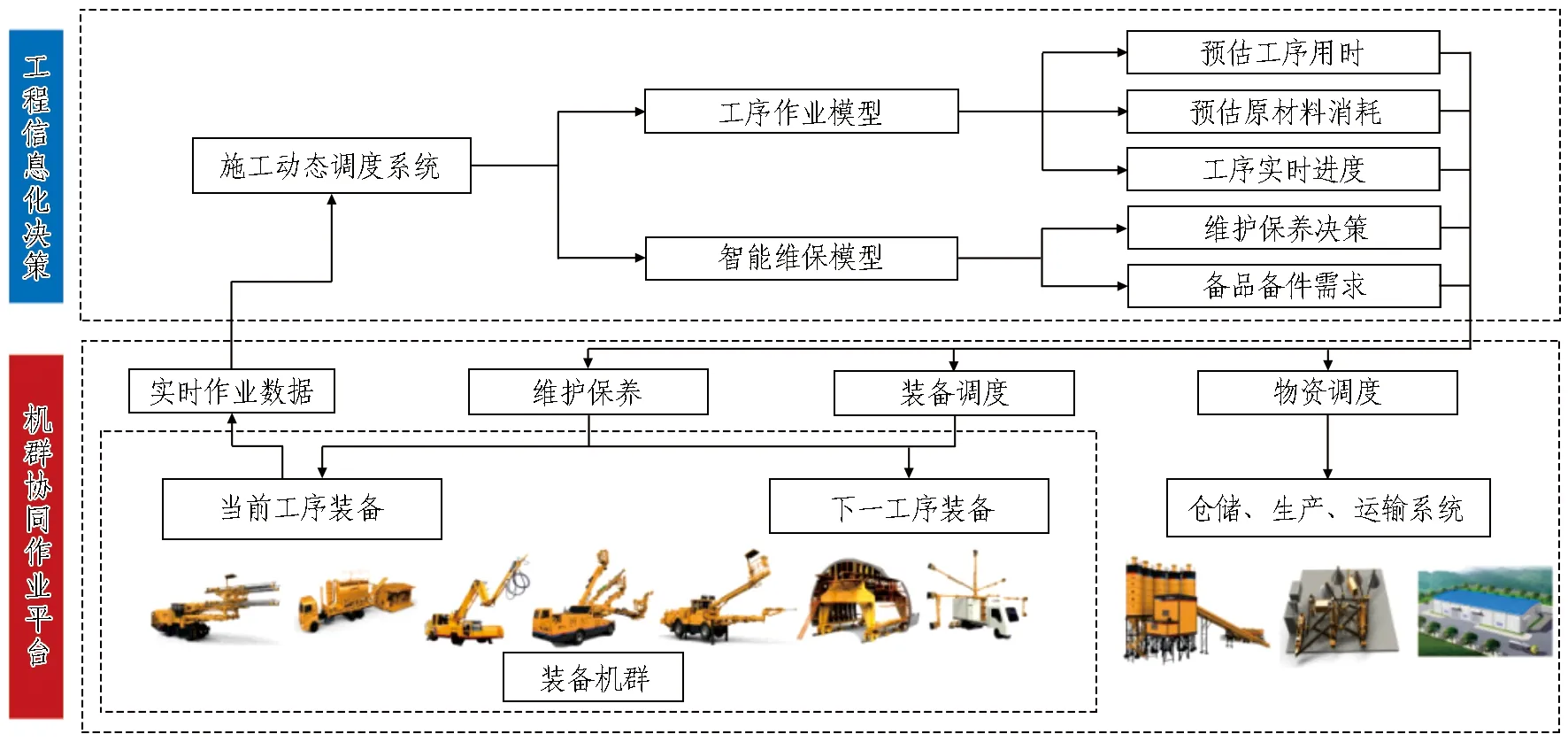

4.2 装备数据驱动机群协同调度

机群协同调度通过装备施工数据实时传输,可以全面、动态地掌握各个工序的作业情况,自动对工序用时、原材料消耗、装备维保周期等进行分析、预判和决策,如图6所示。在开挖工序,平台根据围岩地质条件、凿岩台车工作特性和钻爆设计参数预估当前轮次钻孔、装药的时长及物资的消耗量,通过实时上传至平台的数据更新工序进度。在初期支护工序,平台根据湿喷台车扫描重建结果计算待喷方量和喷射时长,根据初期支护动态设计结果预估拱架和锚杆施作时间。在衬砌工序,平台根据二次衬砌设计预估浇筑方量和拆模时间,并根据隧道环境参数预估养护时间,利用实时反馈的作业参数动态更新作业进度。进一步应用装备智能维保系统、施工动态调度系统,实时分析设备各个子系统的工作状态,针对潜在故障风险提前预警、自动规划维护保养时间和备品备件数量;实时更新各装备、工序、工作面的工作进度,从而提前规划后续工序装备和物料进场,并指导配套的混凝土搅拌站、钢结构生产厂等生产、仓储、运输系统协同运作。

图6 装备数据驱动机群协同调度

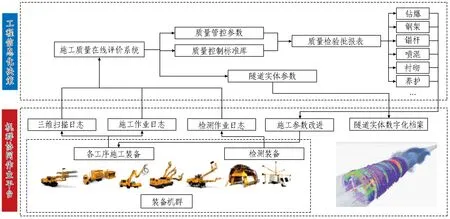

4.3 装备数据驱动施工质量在线评价

施工质量在线评价功能通过对施工装备生成的日志数据进行在线分析,并对照施工检验标准,在线判定施工质量,如图7所示。施工质量在线评价首先从施工日志中提取关键施工参数。智能装备机载扫描仪可以在开挖、初喷、复喷等作业工序获取扫描日志,经过三维重建后与设计轮廓进行对比,得到隧道轮廓偏差。钻孔日志记录了爆破孔的入口和终点坐标,可以作为钻爆设计优化的依据。锚杆日志、拱架日志、湿喷日志记录了隧道初期支护的关键工艺参数,是隐蔽工程质量管控的重要依据。衬砌日志、养护日志为衬砌施作工艺参数的管控提供了数据支撑,配合衬砌质量检测车的检测结果,可以为衬砌质量管控提供较为全面的手段。

图7 装备数据驱动施工质量在线评价

在上述基础上,形成隧道施工质量检验批报表,并将其转化为在线验收的标准程序,实现质量验收标准的在线核验和验收记录的自动生成。平台通过自动分析、存储施工全过程数据形成施工阶段数字化档案,为隧道在运营期的维护保养和安全运行提供重要数据支撑。

5 结论与展望

川藏铁路长大隧道群建设面临环境、地质、生态、管理等多方面的困难和挑战。针对川藏铁路高标准、高质量建设需求,研究了钻爆法成套装备适应性技术,通过机械化、智能化、信息化融合,提出了满足川藏铁路工程建设需要的钻爆法成套装备体系的建议方案。

1)分析川藏铁路隧道建设存在的主要风险,总结了川藏铁路钻爆法施工面临的主要挑战,针对高原环境、复杂地质、生态环境、施工管理方面的需求,提出了装备适应性技术。

2)结合川藏铁路工程实际,提出了涵盖超前作业、开挖、初期支护、衬砌等工序的高原型智能成套装备体系的建议方案,通过机械化、智能化满足少人、安全、高效建设和应对复杂地质的需要。

3)建立了智能装备机群协同作业平台,通过智能装备数据分析、挖掘、处理,针对围岩分级与动态设计、装备机群施工调度、施工质量在线评价等核心功能开展了初步探索,支撑川藏铁路高标准高质量建设目标。

随着川藏铁路建设推进,川藏铁路隧道钻爆法施工装备将在应用中不断进步,钻爆法施工成套装备技术体系的内涵还将不断创新和发展。川藏铁路建设必将促进装备技术与施工技术协同进步,使我国铁路隧道建设水平达到崭新高度。