沪太路复合快速通道规划方案研究

郭振楠

[上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司,上海市 200092]

1 工程概况

随着上海主城区西北部地区的城市更新和工业用地转型,宝山西部地区、普陀桃浦地区及静安北部地区均新增了大片居住用地。大量居住社区的导入意味着人口的高度集聚,势必导致市域北部地区的向心交通趋势增强。

产业布局转型带动了区域发展,同时也对区域交通设施提出了更高的要求。北部地区受制于南何支线、大场机场、蕰藻浜、顾村公园,以及S20 路堤段、G1501 路堤段等地面屏障的影响,路网呈现南北不通、东西不畅的格局,路网密度也远低于中心城区。

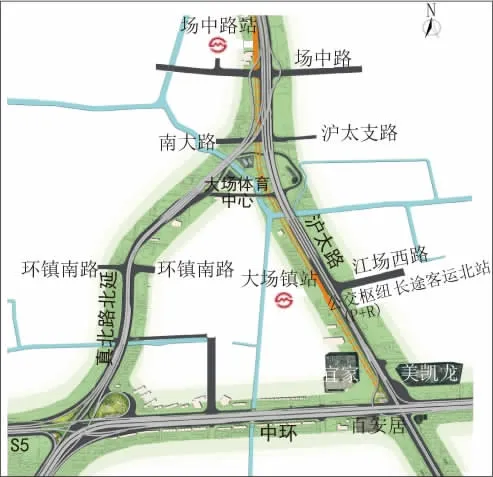

根据《上海市城市总体规划(2017—2035)》,在主城区中心城“三环十射一横十字”快速路网基础上,规划研究沪太快速路等南北向通道。规划沪太路快速路为全市快速路网中的“一射”,规划线位南起中环汶水路真北路预留立交节点,连接沪太路和中环线西段,向北衔接至现有G1501- 沪太路立交节点。道路建成后,中环线的客运功能将得到延伸,从而构成中心城西北部地区进出中心城核心区的快速客运通道,地面交通压力得以缓解。沪太路地理位置见图1。

图1 沪太路地理位置示意图

2 研究范围及内容

本次研究范围以沪太路复合快速通道和现状沪太路为轴线,以G1501—南北高架路—中环线—S5围合的区域为重点研究区域。

研究内容主要包括:建设必要性论证、总体方案布置、慢行及公交系统研究等。

3 建设必要性

(1)沪太路复合快速通道的建设,是完善市域快速路网、实现中环北扩的需要。

根据2009 版《上海市骨干道路网深化规划》和《上海市城市总体规划(2017—2035)》,规划沪太路快速路为全市快速路网“三环十射一横十字”中的“一射”。利用军工路—长江西路—沪太路建设新的快速路,使中环线适当北扩(见图2),进一步强化中环的穿越截流功能,引导入城交通通过环线疏解,减少对中心城区的直接冲击。

图2 中环北扩示意图

(2)沪太路复合快速通道的建设,是扩容中心城西北部地区射线道路容量、疏解向心交通、分离客货车流的需要。

随着中心城北部地区的转型发展、大量居住社区的导入,在沪太路西侧规划有罗店大型居住社区、顾村大居、顾村拓展区、四高小区等大型居住社区以及南大地区重点转型区域。

远期,沪太路沿线总规划人口增长率为49%,向心交通需求强烈。预测沪太路沿线2040 年机动车保有量将达到58 万辆左右,比现状增长近2 倍。

沪太路快速路的建设实施,可承托北部地区城市功能转型发展的需要,加强郊区新城与中心城的快速联系,缓解中心城北部地区南北向交通压力,同时可利用高架快速路实现沿线客运交通的集散,释放部分地面车行空间,增加中心城西北部地区的道路容量,既有利于改善地面慢行交通出行环境,还可有效分离客运、货运及公共交通车流。

(3)沪太路复合快速通道的建设,是梳理三区路网,对接北部地区转型发展的需要。

静安、普陀、宝山三区交界路网多受铁路、S5 路堤阻隔,无法对接,严重制约了三区的协同发展,通过真北路—沪太路快速路研究,为三区干路系统的对接提供载体,梳理路网,推进区区道路对接。

4 功能定位与主要技术标准

4.1 功能定位

(1)从市域路网规划角度,沪太路快速路是中心城快速路系统 “三环十射一横十字” 重要的射线道路,也是中环北扩的重要组成部分。

(2)从沿线用地规划角度,沪太路快速路是连接中心城与市域北部新城的重要南北向客运通道,也是宝山地区重要的南北向城市发展轴。

(3)从综合交通体系角度,沪太路快速路是一条以轨道交通和中运量公交为骨架、结合地面常规公交集散、多层次复合公交廊道。通过主线高架BRT车道,实现市域中运量系统与区级中运量系统的转换;通过BRT 设站,实现中运量系统与轨道、常规公交的转换。

4.2 服务对象

沪太路快速路主线服务于市域西北部地区进出中心城以及接入市域快速路网络的客运交通,地面道路服务区域内短距离联系的客运交通,以及沿线区域对外中、短距离到发客、货运交通。

4.3 主要技术标准

(1)道路等级

主线高架为城市快速路,地面道路为城市主干路。

(2)设计车速

主线高架为80 km/h,地面道路为60 km/h,平行匝道为60 km/h,立交转向匝道为40 km/h。

(3)荷载等级

路面结构:道路路面设计标准轴载采用BZZ-100 型标准车[1]。

桥梁结构:按城-A 级设计。

人群荷载:按《城市桥梁设计规范》(CJJ 11—2011)规定执行。

(4)道路净空

机动车道不小于5.0 m,非机动车道及人行道不小于2.5 m,铁路不小于7.96 m。

5 总体方案研究

5.1 规模论证分析

从工程的功能定位分析,在沪太路快速路快速通道内,需要解决南北向快速系统通行需求、地面系统通行需求以及中运量系统通行需求,因地面敷设的中运量系统运行效率受到交叉口信控影响比较大,若要提高地面中运量的运行效率,势必牺牲相交横向道路的路段通行能力。根据区域路网现状分析可知,区域受大场机场、顾村公园的切割,东西向道路贯通性较差,出行通道相对集中,若牺牲东西向道路的路段通行能力,会加重东西向道路的交通负担。

结合国内成都等地已实施的 “BRT+ 快速路”成功经验,以及中运量系统和快速系统的通行需求,考虑多种交通方式一并实施。

从建设规模上分析:由于BRT 需要占用1 根快速路车道,因此需要结合定量分析来确定是采用“1根BRT+2 根快速路车道” 的规模,还是采用 “1 根BRT+3 根快速路车道”规模。由于沪太路复合快速通道规划道路红线仅50 m,车道规模在一定程度上受到空间的制约,因此,本次研究优先对“1 根BRT+2根快速路车道”的快速路建设规模进行论证。

5.2 快速路敷设形式

快速路敷设形式一般分为地面快速路、高架快速路和地下快速路。本工程在中环—S20 段有4.4 km与轨交7 号线并线,从施工的难易程度、功能的合理性、投资的经济性等方面考虑,地下快速路的建设形式不适合。

同时,考虑到工程沿线受制于南何支线、大场机场、蕰藻浜、顾村公园、S20 路堤段、G1501 路堤段等地面屏障,路网呈现南北不通、东西不畅的格局,采用“地面快速路+ 跨线桥”的形式易对区域东西向路网造成新的阻隔,且快速路主线线形相对较差。

此外,规划道路红线宽度仅50 m,如采用“高架双6+ 地面双6”总的道路规模,红线宽度是不足的,因此本项目比较适合采用高架快速路敷设形式。

5.3 断面布置

主线高架采用整幅桥,有地面道路布设段。地面道路布置于桥墩两侧,立柱布置在地面道路的中央分隔带内,上下匝道分列东、西两侧,结合地块出行情况,两侧设置辅道和人行道。

5.4 总体方案

在研究规划射线快速路的总体方案时,必须综合规划射线快速路与城市用地空间布局,全市高、快速路系统布局及区域路网的关系进行分析。从工程方案的角度来看,还需要结合快速路功能定位、重要节点功能定位、既有设施的改造、工程可实施性等方面因素进行分析。

基于上述考虑,本次沪太路复合快速通道研究有两大方案:一是全线高架,与高、快速路网实现全互通;二是局部落地,与高快速路网以“软连接”的形式互通。

(1)方案一:“全高架,快接快”

在中环节点:真北路主线通过中环西段切向北延,根据预留跳水台实施西、北向连接匝道,实现其与中环西段及S5 的快速转换;沪太路直线通过,与中环新建东→北和北→东的转向匝道,实现与中环北段的快速转换。中环立交节点形成“人字形”组合立交。图3 为中环节点示意图。

图3 中环节点示意图

在轨交7 号线并线段:为避让轨交7 号线区间及上大路站主体结构,主线线位向东偏移,布置在道路红线与科创基地间的绿化带内。

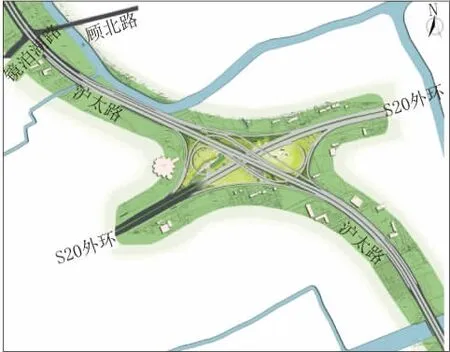

在S20 节点:改建既有S20- 沪太路立交,沪太路快速路与S20 转换采用“快接快” 形式,实现快速系统间的快速转换;地面道路通过平行匝道接入主线,进而通过主线实现与S20 的互通。图4 为S20 节点示意图。

图4 S 20 节点示意图

在工程终点的G1501 节点,规划沪通铁路为高架形式,且距离G1501 仅95 m。为解决沪太路快速系统与G1501 高速公路之间的互通,主线在沪通铁路南侧落地,设置转向匝道接入既有G1501 匝道收费站,实现“快速- 高速”系统间的快速转换。

(2)方案二:“局部落地,软连接”

在中环节点:真北路主线通过中环西段切向北延,根据预留跳水台实施西、北向连接匝道,实现与中环西段及S5 的快速转换;沪太路直线通过,设置落地平行匝道至沪太路,再通过汶水路、中环既有平行匝道实现与中环北段的“软连接”,即在中环节点,沪太路复合快速通道与中环仅实现了部分互通,同时,将转向流量引入本已拥堵的中环北段地面道路。

在轨交7 号线并线段:受共线的轨交7 号线区间及上大路站主体结构影响,快速路主线落地,同时设置锦秋路地面出入口;沪太路地面道路与上大路地面车流无法实现转换。

在S20 节点:保留既有立交,沪太路复合快速通道与S20 转换采用“软连接”,利用“平行匝道+ 立交转向匝道”实现两者间的转换。

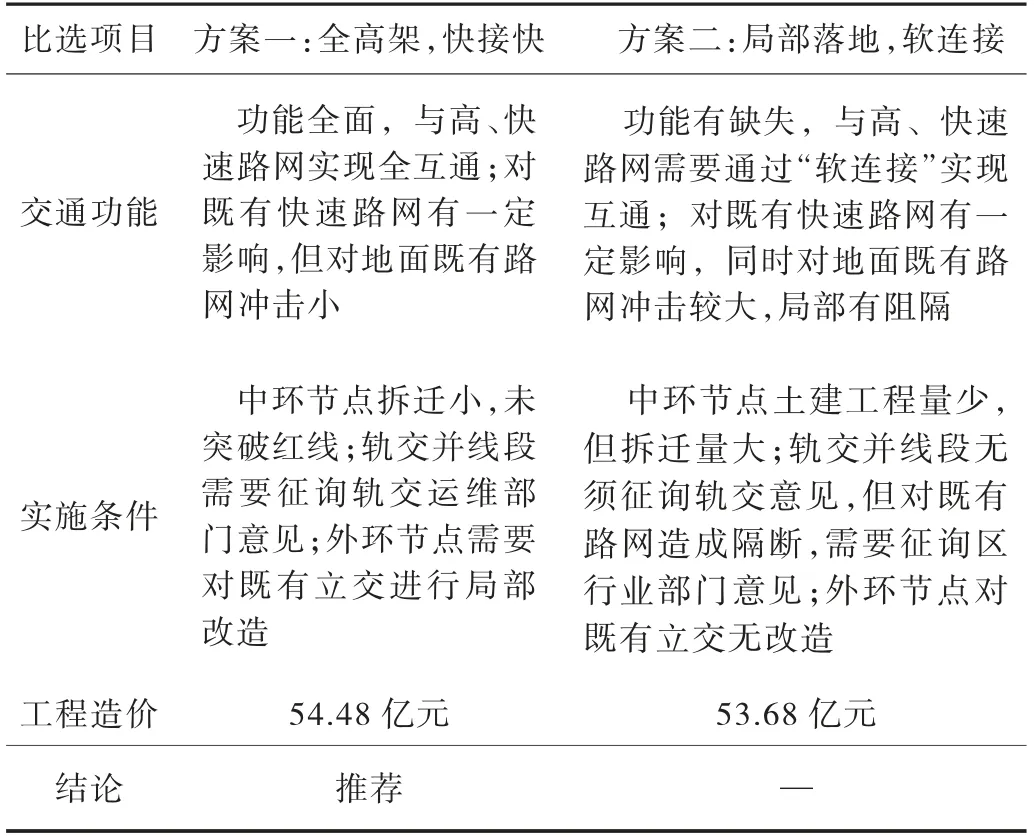

(3)方案比选

从交通功能、实施条件及工程造价等方面对总体方案进行比选(见表1)。

表1 方案比选

综合两个方案在交通功能、实施条件及工程造价三个方面的比较,同时结合现有市域高、快速路网中立交节点功能缺失对区域路网造成的影响,本次研究推荐采用方案一,即“全高架,快接快”方案。

6 中运量相关研究

6.1 中运量建设必要性

(1)中运量建设是补充、优化轨交系统,共同构建公交骨架,提升公交系统服务能力和水平的需要。

从区域轨道交通网络来看,地铁1 号线与7 号线之间存在较大区域的服务盲区。1 号线,北段高峰时段已经呈现过饱和状态,已采取限流措施;7 号线,从前述客流数据和实地调研情况可以看出,高峰时段客流在提升运能的情况下,拥堵情况仍未显著改善;沪太路线位位于轨交1 号线与7 号线之间,若结合快速路设置快速公交,能较好地填补轨交1、7 号之间的服务空白,能有效分流7 号线客流,分担客运压力,与轨道交通形成骨干交通系统,提升区域大容量公交系统的服务能力和服务水平。

另一方面,在建15 号线走向位于7 号线西侧,北端首末站为顾村公园,且北部站点间距较大。这将使得15 号线对外环北部地区、7 号线东侧区域的辐射和客流疏解受到一定程度的局限。若宝山北部地区远期达到规划人口,高峰时段区域的轨道交通网络运能与客流需求之间的矛盾将日益凸显。

(2)中运量建设是整合地面公交线网、集约利用地面公交资源、提升公交吸引力和运营效率的需要。

由于沪太路机动车交通量较大,加之货运比例较高,流量饱和,使得公交车辆与社会车辆混行严重,路权难以得到有效保障,导致机动车运行速度较低,准点率较差,造成地面公交平均载客量较少、满载系数较低的局面,地面公交吸引力较为不足。

为了改善公交运营效率,提升地面公交吸引力,有必要构建中运量系统,实现客运量的显著增长,并对地面公交线网进行整合,合理、集约、精准地配置公交线路和公交运能,实现常规公交的转型升级,更好地服务居民的公交出行需求。

(3)中运量建设是对接市域中运量、区局域线网络,完善全市中运量架构,形成网络效应的需要。

《上海市城市总体规划(2017—2035)》规划了1 000 km 以上的局域线作为大容量快速轨道交通的补充和接驳,或作为服务局域地区的客运走廊,提升局域公交服务水平。

根据《上海市中心城中运量公交网络规划研究》的阶段性成果,市域范围2040 年将形成“九横十三纵”网络。沪太路是该网络中将于近期实施的中运量通道之一,其规划走向为:沪太公路(宝安公路)—沪太路—恒丰路—天目西路—上海火车站。

宝山区和普陀区也分别对其区域内的局域线进行了规划。

沪太路通道作为市域范围规划的射线中运量公交走廊,其沿线串联了宝山、普陀等区局域线网络,起终点能妥善衔接市、区中运量线路,形成网络发达、运营高效、换乘便捷的中运量公交网络。

6.2 制式选择

结合快速路采用的高架敷设形式,在通道内同时布置快速路系统、中运量系统以及地面系统。中运量较为合适的制式是有轨电车或快速公交(BRT)。

考虑到快速公交的敷设方式更为灵活(高架/ 地面),造价相对较低,故推荐采用快速公交制式。

6.3 中运量站点布设原则

(1)满足区域基本出行需求。

(2)填补轨道交通空白区域及辐射盲区。

(3)与轨交及常规公交便捷换乘。

(4)与快速路系统总体方案相协调。

(5)满足车辆运行速度对站间距的要求。

6.4 中运量站点布设

根据上述布设原则,全线共设置14 座BRT 车站,其中9 座为高架车站(罗南新村—行知路),5 座为地面车站(龙潭—火车站北广场)。高架站台通过人行天桥到达地面。图5 为中运量站点布置示意图。

图5 站点布置示意图

首末站设置枢纽站,罗南新村衔接宝山区中运量规划线F2 线(罗罗线),火车站枢纽站衔接北横通道公交专用道。

BRT 线路全长约18.4 km,平均站距约1.31 m。

7 复核通道设想

7.1 慢行系统提升

沪太路沿线慢行系统条件较差,多处人行道宽度不足,缺失行道树;S20 以北路段基本为机非混行,与规划用地性质、沪太路城市发展轴的定位不符。

考虑将通道扩容后释放出的地面空间,一部分用于扩容机动车道,另一部分用于改善慢行系统,设置与周边生态及人居环境相协调的慢行专用空间。

7.2 打造复合客运通道

对接市域中运量网络系统研究,以快速大容量公交系统作为骨干,以绿色自行车专用系统作为公交的重要支撑,与快速化高架道路一体化建设,打造一条高架绿色复合客运通道。

8 结语

本文从市域路网规划、用地规划、综合交通体系等角度研究了沪太路复合快速通道的总体方案及中运量设想,期望以此打通区域内部瓶颈,均衡路网交通。研究成果可供其他类似工程参考。