急性胰腺炎消化内科治疗临床效果分析

郑君杰 张蓉

【摘要】目的:对急性胰腺炎消化内科治疗临床效果进行分析与研究。方法:随机抽取本院2017年4月至2019年2月期间收治的80例急性胰腺炎患者,调取患者的治疗病例,对其治疗过程进行回顾性分析。在治疗过程中对患者实行抗感染治疗、对症支持、抑制消化液分泌等多种内科治疗手段对患者病情进行干预,并在此过程中对急性胰腺炎消化内科治疗临床效果进行分析与研究。结果:患者治疗有效率为97.5 %。治疗后血淀粉酶为(398.74±14.58)UL-1、C反应蛋白为(48.21±6.74)gL-1、白蛋白为(2.71±2.33) gL-1、乳酸脱氢酶为(132.48±3.93)UL-1,与治疗前对比差异显著(P<0.05)。患者治疗后急性上腹痛评分为(0.83±0.36)分、水肿评分为(0.77±0.42)分、出血评分为(0.36±0.22)分、恶心呕吐评分为(0.42±0.10)分、发热评分为(1.77±0.58)分,与治疗前差异显著(P<0.05)。结论:消化内科治疗方式,在治疗急性胰腺炎的过程中效果显著,并且具有较强的安全性以及治疗可靠性,在临床治疗中适用性较强。因此,具有极高的应用价值,应在临床治疗中全面推广。

【关键词】急性胰腺炎;消化内科;临床治疗效果

[中图分类号]R576 [文献标识码]A [文章编号]2096-5249(2021)13-0080-02

急性胰腺炎为临床常见病之一,通常由患者不良生活习惯等因素所导致,并且在临床治疗过程中具有较高的病死率[1]。在本次实验中,通过调取患者档案以及临床治疗记录等方式,对急性胰腺炎消化内科治疗临床效果进行分析与研究。在此过程中,对患者血淀粉酶、C反應蛋白、白蛋白、乳酸脱氢酶等临床指标进行观察,并通过症状积分对患者病情严重性进行判断。本文于本院2017年4月至2019年2月期间收治的急性胰腺炎患者中,随机选取40例作为研究样本,观察了急性胰腺炎消化内科治疗临床效果。

1 资料与方法

1.1一般资料 以40例确诊为急性胰腺炎的患者作为样本,男女分别23例、17例,年龄(52.57±5.96)岁。通过回顾性分析方法,对急性胰腺炎消化内科治疗临床效果进行分析与研究。参加本次研究的患者,均符合诊断标准,并且自愿参加本次研究。

1.2方法

1.2.1回顾性分析方法 首先,在医院档案室对患者治疗档案进行调取,选择并筛选符合本次实验要求的患者进行研究。

1.2.2急性胰腺炎消化内科治疗方法 抗炎治疗:根据患者实际病情严重程度,给予不同的药物进行抗感染治疗:①对于病情严重程度相对较轻的患者,医护人员可以考虑给予甲硝唑类药物,以及氟喹诺酮类抗生素药物进行抗感染治疗。②对于胰腺炎病情较重的患者,护理人员可以考虑给予阶梯型抗生素治疗感染。③患者在炎症反应过程中,会出现体液潴留、体液渗出以及感染性休克等症状,医护人员应先给予患者液体复苏,并在对患者病情进行判断的基础上,给予相应的抗感染药物治疗。器官支持:患者病情康复最初阶段,往往伴有炎性介质释放,血容量降低,器官灌注不足,需给予器官支持,以促进病情好转。患者病初24 h内,需予以静脉补液,速度200~250 mL/h。老年人补液速度需适当减慢,预防肺水肿。另外,还需积极补充血浆、白蛋白,纠正酸中毒,纠正水电解质紊乱,同时予以机械通气。患者病初需禁食,针对恶心呕吐者,需予以胃肠减压。针对腹痛者,需在分析原因的同时,给予镇痛类药物处理。

1.3观察指标 对患者临床治疗前后的血淀粉酶、C反应蛋白、白蛋白、乳酸脱氢酶等临床指标进行对比。临床治疗有效判定标准为:①治疗显效:胰腺水肿消失,各种不良症状消失。②治疗有效:胰腺水肿得到明显好转,各种不良症状得到明显缓解。③治疗无效:胰腺水肿未得到好转,其余不良症状均未消失。对患者治疗前后症状积分进行观察,共0~3分。0分代表无任何不良症状,1分代表患者出现轻微不良症状,2代表患者不良症状较为严重,三分代表患者不良症状极为严重。

1.4统计学方法 采用SPSS 21.0软件处理数据,计数资料采用c2检验,以 % 表示。计量资料采用t检验,以x±s表示。P<0.05视为差异有统计学意义。

2 结果

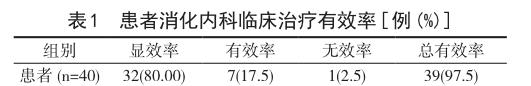

2.1患者消化内科临床治疗有效率 患者消化内科临床治疗有效率为80%、有效率为17.5 %、无效率为2.5 %、总有效率为97.5 %,详见表1。

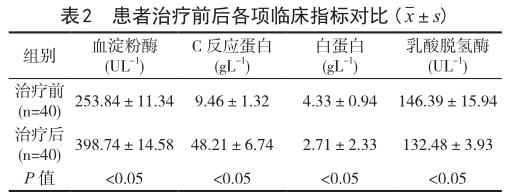

2.2患者治疗前后各项临床指标对比 患者治疗后血淀粉酶为(398.74±14.58)UL-1、C反应蛋白为(48.21±6.74)gL-1、白蛋白为(2.71±2.33)gL-1、乳酸脱氢酶为(132.48±3.93) UL-1,与治疗前相比差异显著(P<0.05),详见表2。

2.3患者治疗前后症状积分对比 患者治疗后急性上腹痛评分为(0.83±0.36)分、水肿评分为(0.77±0.42)分、出血评分为(0.36±0.22)分、恶心呕吐评分为(0.42±0.10)分、发热评分为(1.77±0.58)分,与治疗前相比,差异显著(P<0.05),详见表3。

3 讨论

急性胰腺炎是消化内科诊疗过程中患者较为常见的消化疾病之一[2]。其发病原因,多为多种因素所导致。患者一旦发病,会出现胰腺自身消化、水肿、甚至局部组织坏死等情况[3]。急性胰腺炎患者,轻者会出现水肿、腹痛、发热、以及恶心等症状,重者会导致胰腺出血坏死,甚至可能会出现并发感染、腹膜炎、以及失血性休克等症状。有调查表明,急性胰腺炎在临床诊疗过程中,具有较高的致死率,如患者未及时进行就诊其死亡率较高。

本院所应用的消化内科治疗措施,主要包括抗感染、对症治疗,以及抑制消化液分泌三种。急性胰腺炎属于感染类疾病的一种,且患者病情严重程度存在较大的差异,根据患者的病情,给予甲硝唑等抗生素治疗,能夠有效杀除病原菌,减轻感染,使发热等症状得到缓解。在对症治疗过程中,本院主要采取了补液等措施,且给予了患者丹参注射液静脉滴注。该药物进入人体后,能够有效改善微循环,对患者病情的减轻,同样具有重要价值[4]。观察本次研究结果可知,本组患者采取上述措施治疗后,有效率为97.5 %,提示有效率较高。结果显示,患者治疗后血淀粉酶为(398.74±14.58)UL-1、C反应蛋白为(48.21±6.74)gL-1、白蛋白为(2.71±2.33)gL-1、乳酸脱氢酶为(132.48±3.93)UL-1,与治疗前相比,各项指标均明显改善,优势显著(P<0.05)。该研究结果表明,本次所采取的治疗措施,取得了良好的效果。腹痛、水肿、出血、恶心等,均为急性胰腺炎患者的常见症状。本文研究发现,采取消化内科治疗措施治疗后,患者急性上腹痛评分为(0.83±0.36)分、水肿评分为(0.77±0.42)分、出血评分为(0.36±0.22)分、恶心呕吐评分为(0.42±0.10)分、发热评分为(1.77±0.58)分,与治疗前相比,各项症状显著减轻,提示患者病情好转(P<0.05)。

综上所述,对急性胰腺炎患者实行消化内科治疗,其临床治疗效果显著,并且患者治疗有效率得到显著提升。患者不仅胰腺水肿等不良症状得到明显缓解,同时各项临床指标改善效果显著。临床试验证明,消化内科治疗方式,在治疗急性胰腺炎的过程中效果显著,并且具有较强的安全性以及治疗可靠性,在临床治疗中适用性较强。因此,具有极高的应用价值,应在临床治疗中全面推广。

参考文献

[1] 舒艾娅, 符宜龙, 简万均, 等. 血液灌流联合持续性血液净化治疗对重症急性胰腺炎全身炎症反应综合征患者临床疗效、炎性因子和预后的影响[J]. 解放军医药杂志, 2020, 32(5): 82-85.

[2] 金海伟, 张继新, 解安刚. 乌司他丁联合腹腔穿刺引流治疗重症急性胰腺炎的效果及对患者炎性因子的影响[J]. 临床医学研究与实践, 2020, 5(15): 45-47.

[3] 张磊, 楼文晖.胰腺术后外科常见并发症诊治及预防的专家共识[J].中华外科杂志, 2017, 67(7): 256.

[4] 潘颖. 急性胰腺炎消化内科治疗临床效果观察[J]. 内蒙古医学杂志, 2016, 53(1): 103-104.

作者简介:郑君杰(1972.02-),男,大学本科,副主任医师,研究方向:消化内科疾病诊断与治疗。