“浙东唐诗之路”精华地天姥山文化特色探寻

文图|刘小妹 丁拓 李佳睿(中国城市规划设计研究院)

1.道家文化福祉地真君殿

“海客谈瀛洲,烟涛微茫信难求。越人语天姥,云霞明灭或可睹”。诗仙李白曾四入浙江、三入剡中(今浙江省绍兴市新昌、嵊州),一首《梦游天姥吟留别》打造了天姥山名扬古今的独特名片。

天姥山自古风景秀逸,享有“越为首、剡为面、沃洲天姥为眉目”的盛誉(白居易《沃洲山禅院记》)。天姥山源起秦汉、兴于魏晋、唐至鼎盛,历经千年积淀,吸引了无数文人墨客、魏晋名士、佛道高僧、茶学大家等不同社会群体寻访天姥。他们视天姥山为文化地标,彼此或同游山水、或追忆先贤、或以诗会友、或清淡饮茶、或参禅悟道,流传下1500 余首传唱至今的诗歌名篇。从谢灵运“高高入云霓”的意气,到杜甫“欲罢不能忘”的离愁,白居易“沃洲天姥为眉目”的秀美,到李白“梦游天姥吟留别”的绝唱,使天姥山成为经中国唐代文学会官方论证的“浙东唐诗之路1“浙东唐诗之路”是晋唐以来文人墨客往来频繁、人文与风景荟萃的山水人文线路,在业界被誉为是中国继茶马古道、万里茶道之后的又一重要的区域文化线路。其全长1 9 0公里,涵盖了杭州、绍兴、台州、宁波、舟山等五市十三县;是以诗人行迹为基础,以诗词名篇为灵魂,以水系古道为纽带,串联丰富的名城古镇、古迹非遗等丰富的历史人文资源,融合了江南的山高水长之风、钟灵毓秀之境。”精华地,被誉为“一座天姥山,半部全唐诗”。

笔者以诗歌蕴含的山水文化为核心主线,融合诗歌、名士、佛道、禅茶等文化要素,浅析天姥山作为“浙东唐诗之路”精华地的丰富文化内涵。

中国山水文化高峰

天姥山的山水文化,起源于“天人合一、崇尚隐逸”的中国传统哲学思想。文人名士云游四方、于自然山水之间上下求索,逐渐形成了“寄情山水”集体无意识的行为特征,体现了“山水”与“人”相互作用的文化观照与情感观照,进而形成了山水诗、山水画、山水文学、山水地理科考等类型丰富的文化表征,生动地阐释了文人与山水的关系。

此外,天姥山的山水文化具有丰富而独特的文化内涵,其统领并融合了诗、士、道、佛、茶等多元文化要素,是促使天姥山成为浙东唐诗文化精华地、魏晋名士文化集中地、天姥道家文化代表地、沃东佛家文化交流地、剡东禅茶文化传承地的基础与触媒。天姥山的山水文化以诗歌吟游为“意”,以佛道融合为“境”,以名士禅茶为“趣”,以祥和恬静的生活为“态”;诗、道、禅、茶等多元文化在山水文化引领下相互浸润、兼容并蓄。“诗意、禅境、茶趣”是天姥山山水文化的外在输出;“山清、水秀、云美”是天姥山山水文化的物质基础;两者不断融合演进,共同展现了“天人合一、道法自然”的东方古典哲思,“纵情山水云为伴、执意诗书月比邻”的浪漫精致生活范式,时至今日仍给人以深刻启迪。

浙东唐诗文化精华地

天姥山作为“浙东唐诗之路”精华地,其文化之“精华”集中体现在:寻访天姥山的诗人数量之多、影响之广,以天姥山为题材创作的诗歌数量之多,汇集唐代诗文化之精粹。在《全唐诗》收录的2000 多位诗人中,有450 余位诗人曾到访寻游天姥山,包括“五言长城”刘长卿、“诗仙”李白、“诗僧”齐己、“茶僧”皎然、“画僧”贯休、“诗奴”贾岛、“诗王”白居易、“诗豪”刘禹锡、“诗圣”杜甫、“诗星”孟浩然等。众多诗人纷至沓来、寻访天姥,流传下《梦游天姥吟留别》《壮游》《沃洲山禅院记》等1500 余首诗歌名篇,以巧妙的艺术手法描绘了以天姥山为本底的多元文化活动,是研究天姥山乃至中国儒、佛、诗、书、茶,以及地方曲艺、民俗、方言、神话的珍贵文字标本。

今天,天姥山的山水格局、诗路驿道在一定程度上仍保留着千年之前其作为诗歌文化高峰时的文化生态环境。品读天姥山的诗歌,可以体会到唐代诗歌艺术所流行的“寄情于山水”的典型写作手法。探游天姥山的陆上与水上唐诗之路,可以感受到唐代诗歌所崇尚的“纵情于山水”的浪漫主义价值观。研究天姥山的诗歌,可以进一步理解中国文化中特有的“天人合一”的东方哲学。正可谓“一座天姥山,半部全唐诗”。

2.禅茶文化传承地

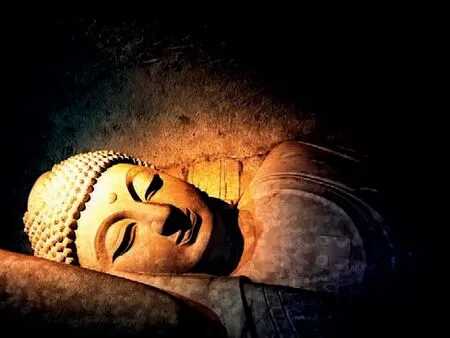

3.真君殿建筑细部

4.佛家文化交流地新昌大佛寺

魏晋名士文化集中地

由于历史上“偏安一隅”的区位特点和山清水秀的自然条件,天姥山于魏晋时期起成为名门望族的活动集中地,其中以“尽携书画到天涯,江左风流王谢家”的琅琊王家与东郡谢家最为有名。东晋年间,谢安、谢灵运、王羲之等人常常“暝投剡中宿,明登天姥岑”,并以家族为单位,推研道法、炼丹问卜、吟诗作诵。这种频繁的名士聚会活动与天姥山优秀的山水自然背景结合,形成了历史上跨越多个时代的“魏晋风流”式的演进型文化景观,对天姥山后世的佛教与道教发展、诗书画创作演化都产生了极其深远的影响。

例如,谢安、王羲之常与高僧支遁在天姥沃洲一带同游论道,以道教思想释译中国佛教文化,大幅度推动了佛教在浙东一带的思想衍进历程;又如谢灵运在游居天姥山浙东一带的同时期,“俪采百字之偶,争价一句之奇”,创作了多篇中国山水诗的开山之作;而魏晋名士不拘礼法、纵情山水的生活态度,也为唐代诗人群体在天姥山的集结奠定了文化根基。

天姥道家文化福祉地

天姥山的道家文化不仅历史悠久,同时也是佛、道、士多元文化合流过程的重要催化剂。由于天姥山独特的地质景观、气象条件与民俗风物,秦汉年间神仙方术与传说故事便在此地弥漫,道书记载了“剡多名山,可以避灾”“两火一刀可以逃”的谶言。东汉末年“刘阮遇仙”的神话传说,描绘了比陶渊明《桃花源记》更早的桃源仙境,是承载天姥山仙缘道踪文化基因的重要载体,现已被评为国家级非物质文化遗产。南朝至隋唐间,相当数量的道教人士流入台、剡,求仙活动频繁,与天姥山结缘,如遍游浙东诸山采药服石的王羲之、仗剑辞亲远游的入籍道士李白、因向往山居生活不愿远赴长安而“顿生悔意”的高道司马承祯,以及葛洪、赵广信、褚伯玉、顾欢、孙韬、吴筠等等。而天姥山则逐渐被称为“仙灵窟宅,烟霞原委”,进而演化成剡东地区的道教洞天福地:沃洲山福地、天姥山福地与司马悔山福地。

天姥山的道教文化作为一种文化基流,为天姥山的唐诗文化赋予了浪漫主义色彩,为天姥山的佛教文化增添了世俗化阐释的原料素材,也为天姥山的山水文化注入了仙源道踪的特色内涵。

沃东佛家文化交流地

天姥山是沃东佛家文化的交流地,也是佛教在中国演化发展历程中的重要见证地之一。天姥山的佛教文化起源于东晋咸康年间(335-342 年),唐时期随着沃洲山寺的重建而达到顶峰,明清时期亦有所发展,直至建国后势渐衰微。天姥山作为启迪心灵的场所,伴随着历代高僧贤明孕育出了丰硕的文化成果。在佛缘教义层面,大乘般若学的“六家七宗”中剡东占其六,而天姥山占其二,即支遁创立的色宗与竺道潜创立的无异宗。

在禅文化输出层面,有以支遁、陆羽为代表的禅茶文化;以皎然、灵澈为代表的禅意诗歌流派;以及贯休所代表的罗汉绘画艺术。在僧庙建筑方面,天姥山地区至今依然保存有傍山寺、真君殿以及沃洲山禅院等,具有高度文化价值的历史建筑。因此,天姥山的佛教文化反映了中国佛教演化发展历程中隐山清修、义理切磋、宗派分化、禅文化输出以及佛、道、玄冶于一炉的珍贵历史片段。

剡东禅茶文化传承地

5.天姥古道

6.迎仙桥

天姥山独特的气象物候条件与深厚的佛教文化底蕴为茶文化的发展提供了必要的基础,最终形成了“禅茶一味、以茶助禅、以茶礼佛”的天姥山禅茶文化。天姥山的禅茶文化与天姥山的佛教文化同源同脉,因此其亦吸收了儒、释、道三家的思想精华。东晋高僧支遁在沃洲山清修时,首度将佛茶带入剡东;诗僧皎然也曾寓居剡中,并因品饮剡溪茗而首倡“茶道”,二者均为茶道注入佛理禅机。南朝入剡的道家代表人物陶弘景,著《杂录》借丹丘子、黄山君两位神仙之名,盛赞剡茶使人“轻身换骨”之功效,为茶道注入了道家“杯水相生,天人合一”的哲学思考。唐代儒家名士,被誉为“茶圣”的陆羽,常年与皎然在天姥沃洲一带推研茶理,撰《茶经》三卷,成为世界上第一部茶文化著作,为后世茶道丰富了“清醒、达观、热情、亲和与包容”的儒家精神内涵。

结语

天姥山历经千年沉淀,其源起秦汉、兴于魏晋、唐至鼎盛,从魏晋名士文化集中地、天姥道家文化福祉地,到沃东佛家文化交流地、剡东禅茶文化传承地,成为“浙东唐诗之路”山水人文长廊的闪耀明珠,代表了中国山水文化的高峰。时至今日,天姥山仍吸引着无数心怀诗歌浪漫情怀的巡礼者们登临畅游。

近年来,绍兴新昌作为“浙东唐诗之路”的精华地与首倡地,积极推进天姥山诗路文化带发展建设工程。随着工程项目的有序建设,天姥山将在新时代机遇与历史传承中散发愈加耀眼的中华传统文化魅力。