新冠肺炎疫情期间高校大学生的情绪反应调查

马迪 张佳佳 陈露 张东献

【摘要】目的:了解高校大学生在新冠肺炎疫情期间的情绪变化和新冠肺炎知识与抑郁、神经衰弱、恐惧、强迫-焦虑和疑病之间的关系。方法:以高校大学生为对象,采用《行为医学量表手册》里的突发性公共卫生事件心理问卷和自制新冠肺炎相关知识进行调查。结果:不同性别与不同生源高校大学生在抑郁、神经衰弱、恐惧、强迫-焦虑因子反应异常程度差别有统计学意义(P<0.05);医学专业与非医学专业大学生在抑郁、恐惧、强迫-焦虑因子反应异常程度差别有统计学意义(P<0.05);抑郁因子、恐惧因子、强迫-焦虑因子与新冠肺炎知识得分具有相关关系(P<0.05)。结论:高校大学生情绪会受到新冠肺炎疫情的影响,同时,掌握新冠肺炎知识有利于调节自我情绪,所以不管是高校大学生个人、还是高校、国家都应该重视大学生在疫情期间的情绪变化。

【关键词】高校大学生;情绪反应;新冠肺炎疫情

[中图分类号]G444 [文献标识码]A [文章编号]2096-5249(2021)05-0182-03

新型冠状病毒肺炎(以下简称“新冠肺炎”)疫情于2020年1月在武汉暴发,之后席卷整个中国。全国各个省市不断启动重大突发公共事件一级响应,新冠肺炎作为重大突发性公共卫生事件,其传播速度快、感染范围广、防控难度大[1],给人们的生活和身心健康都带来了巨大影响。高校学生作为一个特殊的群体[2],由于其人群的密集性和复杂性增加了疫情防控的难度和风险。各高校在控制新冠肺炎传播过程中坚持属地原则、建立跟踪台账、采取封闭式管理、延迟开学、实施一校一策、一校多策的在线教学方案等,对学生的生活和学习带来一定的不便,学生甚至产生了一定的心理问题,其情绪反应也不断得到社会的重视。因此,本研究通过调查高校大学生在此次新冠肺炎疫情期间的情绪反应情况,为解决大学生心理问题提供帮助,为高校开展健康教育、开设心理课程提供参考依据。

1 对象与方法

1.1对象 以高校大学生为调查对象。共收回问卷16410份,有效问卷14034份。其中男性6561人(46.7%)、女性7473人(53.2%);年龄在17~30岁;汉族13658人(97.3%),少數民族736人(2.7%);医学5823人(41.4%),非医学8211人(58.6%);农村生源9678人(68.9%),城市生源2692人(19.1%),乡镇生源1664人(11.8%);一年级5570人(39.6%)、二年级5555人(39.5%),三年级2353人(16.7%),四年级412人(2.9 %),五年级144人(1%)。

1.2工具①自编新冠肺炎相关知识调查表 包括一般知识和防控措施,共19个项目,对相关知识项目进行赋分,答对得1分,答错或回答不知道得0分,共计25分。②突发性公共卫生事件心理问卷[3]:包括抑郁、神经衰弱、恐惧、强迫-焦虑和疑病5个维度25个项目,应用于对突发公共卫生事件后人群情绪反应的评价;按情绪反应发生的程度和频度,对应评0、1、2、3分,某一维度得分越高,说明情绪反应越严重。

1.3抽样方法 利用网络招募法邀请全国各地大学生填写本次问卷,再由填写后的大学生通过分享网络问卷二维码或者链接,采用无记名自填封闭式网络问卷调查表。

1.4统计方法 采用EXCEL软件录入有关数据,利用医学统计学软件对数据进行分析,用中位数±四分位数间距(M±QR)对情绪反应各因子得分进行描述,情绪反应异常程度组间比较采用秩和检验,情绪反应各因子与新冠肺炎知识得分采用相关性分析。

2 结果

2.1新冠肺炎知识得分情况 0~10分122人(0.87%),11~15分981人(7.00%),16~20分7218人(51.43%),21~25分5713人(40.70%)。

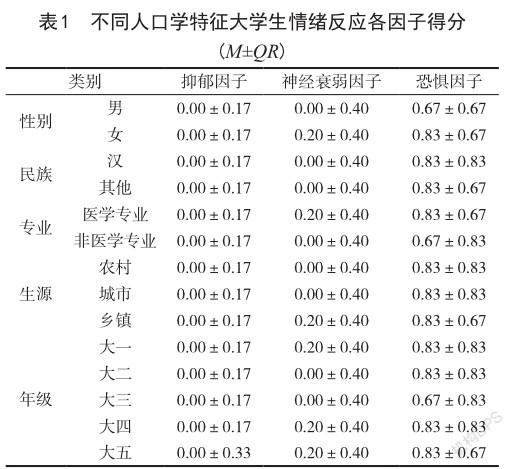

2.2情绪反应得分情况 抑郁因子(0.00±0.17)分,神经衰弱因子(0.00±0.40)分,恐惧因子(0.43±0.83)分,强迫-焦虑因子(0.00±0.00)分,疑病因子(0.00±0.00)分。不同人口学特征大学生情绪反应各因子得分,详见表1。其中,各类别的强迫-焦虑因子和疑病因子均为0。

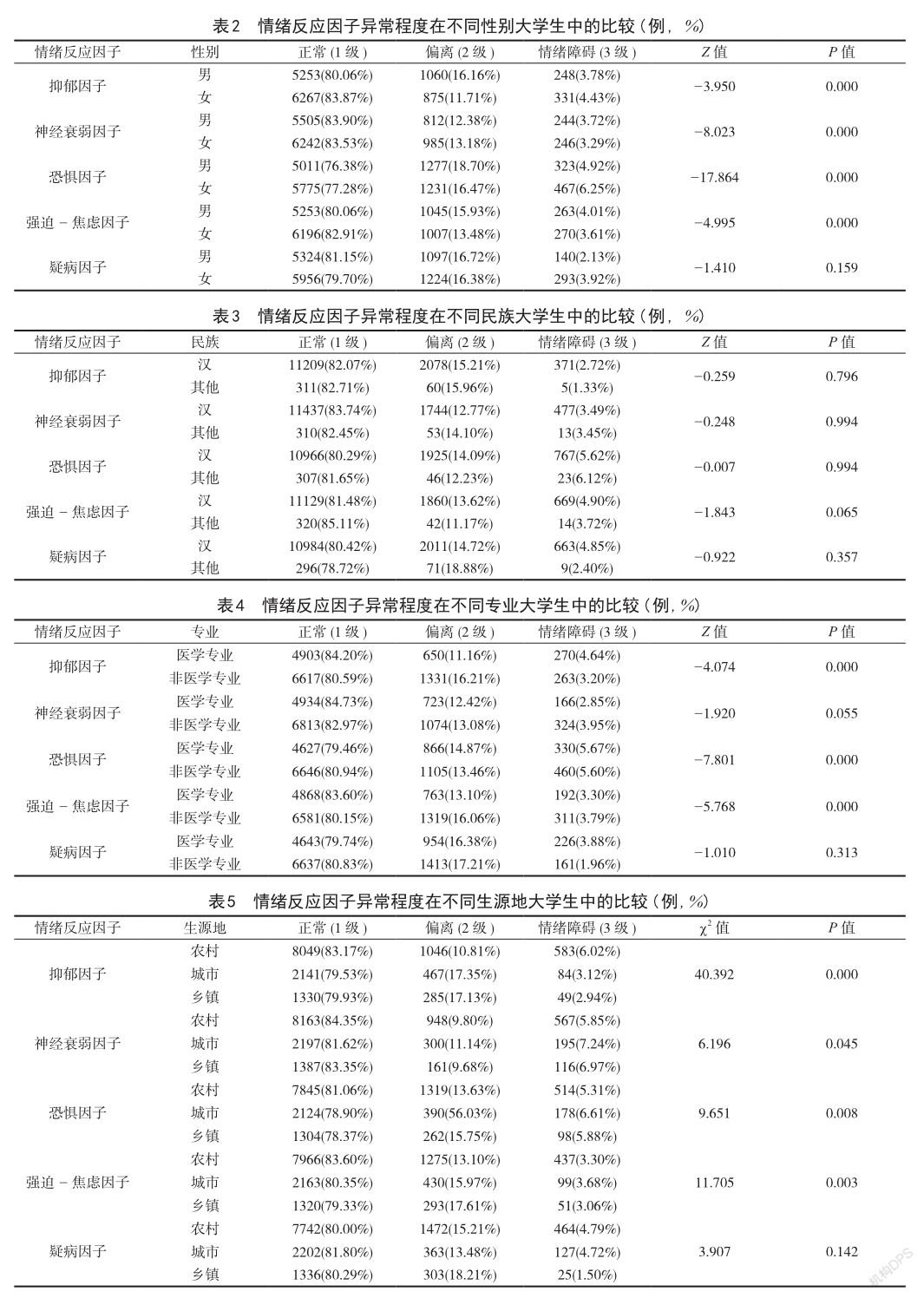

2.3在不同性别、民族、专业、生源情绪反应因子异常程度比较 本研究设定,各因子均以≤P75为正常(1级),>P75但≤P95偏离(2级),>P95为情绪障碍(3级)[4]。不同性别的大学生在抑郁情绪、神经衰弱情绪、恐惧情绪、强迫-焦虑情绪方面都有差别,详见表2。不同民族大学生各因子反应异常程度差别无统计学意义,详见表3。不同专业大学生在抑郁、恐惧、强迫-焦虑情绪反应差别有统计学意义,详见表4。不同生源大学生抑郁因子、神经衰弱因子、恐惧因子、强迫-焦虑因子反应异常程度差别有统计学意义,详见表5。

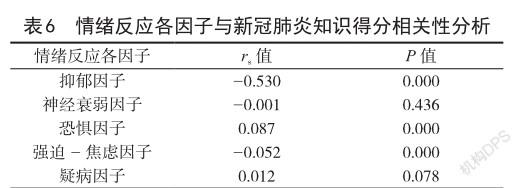

2.4情绪反应各因子与新冠肺炎知识得分的相关性抑郁、强迫-焦虑因子得分与新冠肺炎知识得分呈负相关(r=-0.53、-0.05,均P<0.001),恐惧因子得分与新冠肺炎知识得分呈正相关(r=0.09,P<0.001),神经衰弱、疑病因子得分与新冠肺炎知识得分无统计学意义相关(r=-0.00、0.01,均P>0.05)(表6)。

3 讨论

3.1现状分析 新冠肺炎作为重大突发性公共卫生事件对人类社会造成了巨大伤害,给高校大学生的心理健康带来了一定影响。本次调查结果发现,高校女生与男生相比,男生的情绪反应异常所占比例基本高于男生,这主要是由于男女性格观念差异,这与汪娟、何奎莲、赵进法等的调查结果一致,男大学生更容易出现负性情绪[5-6]。高校医学专业学生与非医学专业学生相比,在抑郁情绪和强迫焦虑情绪方面:正常情绪学生所占的比例均高于非医学专业学生。分析原因可能由于医学专业学生所接受的医学知识较非医学专业学生多,知识专业性强,对新冠肺炎的认识较非医学专业学生更加的全面,不易产生抑郁和强迫焦虑情绪。研究表明,高校非农村生源学生与农村生源学生相比,农村学生在抑郁、神经衰弱、恐惧和强迫-焦虑情绪方面所占比例都高于非农村学生。这可能与农村学生从小生活的环境、家庭经济状况、自身认识问题的角度、接受文化教育程度相关,使得农村学生的心理承受能力更强,心理素质较非农村学生更好。调查结果还显示,学生的异常情绪反应还与学校所在地区相关,处于疫情重点地区是大学生产生的异常情绪的危险因素,这与丁闵江的研究结果一致。结果表明,高校大学生情绪反应与所掌握的新冠肺炎知识具有一定的相关性。这与丁闵江、胡春福的研究结果一致,认为大学生对疫情的知晓度及认知度会直接影响到他们的身心及行为表现[7][8]。从数据分析来看,抑郁情绪、强迫-焦虑情绪的得分与新冠肺炎知识得分均呈现负相关性,这说明大学生对新冠肺炎知识掌握越多,越不容易发生抑郁与强迫-焦虑情绪。新冠肺炎病毒具有很强的传染性,我们只要正确认识它的传播途径,增强自我防范意识,提高自我防护能力,采取切实有效的防控措施,就能有效避免病毒的感染。另一方面宣传教育能够帮助大学生获得更多的科学知识,从而提高大学生的基本防控技能,能够引导他们形成健康的防控行为。

3.2对策 每一个高校大学生应该知道在新冠肺炎期间,人们出现一系列的恐惧、焦虑等情绪都是十分正常的,并不是因为个人太脆弱或者意志不坚定引发的,要学会接纳这种焦虑情绪。在疫情流行期间,应该积极地与家人,朋友,老师交流沟通,相互鼓励,将自己的焦虑告知他人,寻求身边人的开导。通过阅读书籍,学习新技能,倾听音乐,健身等方式转移我们的注意力,不要所有的精力都集中在新冠疫情上,要学会转移视线,从而在假期中的得到不断提升。此外,应主动接受相关新冠肺炎知识的学习,提高自身知识素养,自觉隔离。各个高校应该不断健全并完善学校心理服务体系,在疫情期间成立心理干预小组,开通心理热线服务,供学生进行24h心理咨询,安抚有情绪障碍的学生,进行积极的心理引导。开展心理科普宣传,通过互动问答的形式为需求者提供心理援助,在学校相关平台推送一系列心理文章,帮助大家舒缓情绪。高校可以通過微信、公众号等平台,加强对大学生的新冠肺炎知识教育,促使大学生了解新冠肺炎,做到心中有数,能够正确的认识新冠肺炎,减少抑郁、焦虑情绪。国家重视高校大学生的心理健康,及时准确地公布当前疫情扩散情况、病毒具体信息等。实行高校大学生同上一堂心理课,组织国家权威心理专家对大学生当前心理情绪进行分析,安抚心理异常学生,进行积极的心理建设。国家出台相应的关于高校大学生心理健康等相关政策,制定相应的心理疾病预防规程,寻找一系列适合大学生的心理的抗疫方法,并督促各高校实施。整合各种资源,强化医疗救助力度和防疫资源分配的可及性。完善心理疏导和心理干预体系机制,应建设更加全面的大学生应对公共事件的应急预案、建立完善的风险识别、评估、转诊和分层干预的心理健康保障体系。

参考文献

[1] 习近平总书记指挥战“疫”进行时[J]. 中国民族, 2020, 42(Z1): 8-11.

[2] 张琳. 医护人员对甲型H1N1流感的情绪反应调查与分析[J]. 中国现代医药杂志, 2010, 12(9): 120-121.

[3] 中国行为医学科学编辑委员会编. 行为医学量表手册[M]. 北京:中华医学电子音像出版社, 2005: 268-269.

[4] 阮积晨. 某高校大学生对甲型H1N1流感防治知识、认知态度、行为变化和情绪反应[D]. 安徽医科大学, 2010.

[5] 汪娟, 何奎莲. 新冠肺炎疫情下大学生情绪反应和领悟社会支持研究[J]. 宜宾学院学报, 2020, 20(4): 21-26.

[6] 赵进法, 程灶火. 大学生负性情绪与孤独感的影响因素研究[J].兰州教育学院学报, 2018, 34(8): 155-157.

[7] 钟梦婷, 熊真真. 新型冠状病毒肺炎期间在校大学生心理状况及影响因素研究[J]. 成都医学院学报, 2020, 15(2): 163-168.

[8] 丁闽江, 胡春福. 新冠肺炎疫情对大学生的心理行为影响研究[J].江苏海洋大学学报(人文社会科学版), 2020, 18(2): 129-140.