街坊制:中国特色的城市二元治理结构模式浅析

王振亮

编者按:

本期专题论坛的主题是“坚持以人为本 完善社区治理”,共有9位专家学者针对中国城市二元治理结构的形成背景、社区文化活动居民的弱参与、社区工作者的职业发展瓶颈、老旧小区改造面临的信任缺失、人民群众在城市治理中主体作用发挥困境、社区对重大风险的应对等问题,全面分析街坊制的法制化和市场化特点、社区强化党建引领的路径创新、社会工作者与政府雇员的异同、党建引领在重塑社会资本和信任机制中的作用、人民群众在城市治理中主体作用的深刻意蕴、疫情防控中社会力量的广泛参与等具体实际,提出要坚持中国特色的城市治理模式、以公共文化服务社会化推进社区文化治理、构建社区工作者多元化的职业上升通道、转化党建引领优势为基层社区治理效能、提升人民群众主体性意识、建立社区治理的共商共治机制等建议措施。

摘要:通过对全球新冠肺炎疫情的應对措施——封城的结果比较,西方街区制下的城市一元治理结构模式比中国街坊制下的城市二元治理结构模式有明显缺陷,结合中国历史文化发展脉络,简要分析街坊制已有两千多年的历史文化传承并延续至近现代时期;改革开放后,随着住房市场化建设体制机制的确立和城镇化发展的加快,城市治理走向市场化和法制化轨道,逐步形成了“政府管总,社区自治”的街坊制城市二元治理结构模式;街坊制模式总体成本低、效率高、更具制度优越性,适合中国的文化认知和现行法律规范,可确保中国城市治理总体稳定,是中国特色模式。

关键词:街坊制;街区制;城市一元治理结构;城市二元治理结构

DOI:10.3969/j.issn.1674-7739.2021.05.001

一、引言:全球爆发的新冠肺炎病毒疫情下各国封城的治理效果

2020年突发的新冠肺炎病毒疫情,来势凶猛,遍及全球。对待传染病的先期预防措施,最有效的做法是彻底切断传染源,减少传染,然后再抓紧治疗。而减少传染病传播的最佳途径,就是减少人与人的交往和接触;减少交往接触的最佳办法,就是居家隔离;居家隔离的有效办法,就是封城。这也是各国历史上曾经多次出现疫情时使用过的最为有效的办法。

2020年1月23日武汉封城,3月10日意大利全国各主要城市封城,3月15日西班牙封国封城,3月17日法国封国封城,3月17日旧金山封城,3月22日纽约封城,3月25日英国封国封城,之后多国封国封城。

疫情已经蔓延至全球,世界上的主要国家和城市都已封城,但是封城之后的效果大多数不尽如人意,与中国的封城效果比较,差距之大在云泥之间。中国完全实现了封城的目标,4月8日,武汉封城76天后解禁,全国其他各城市都已提早解禁;第二季度中国经济和社会基本恢复了正常状态,二三季度几乎是零感染。而西方各国各城市封城以后,效果不佳。截至2020年12月10日,全球累计感染病人超过6916万多人,累计死亡157万多人。某西方大国累计感染1582万多人,累计死亡接近30万。反观中国,尽管是目前最早发现且传播范围较广的国家地区之一,但却是疫情控制效果最好的国家,同期中国累计确诊9万多人,累计死亡0.47万人。

进入2021年后,全球疫情反复无常,各国情况不一。多数又经历了第二波和第三波疫情,都重新经历了再次封城的苦难。截至2021年6月30日,全球累计确诊183 153 249人,累计死亡3 960 264人。某大国累计确诊34 540 845人,累计死亡620 249人。同期中国累计确诊118 622人,其中还包括境外输入累计的6600人,累计死亡人数5508人。

同样是封城,为什么我国的封城效果要明显优于西方城市呢?

这是国家治理和城市治理的体制机制所发挥的作用使然。尽管东西方存在着科技文化和社会生活等方面的巨大差异,但是在保护生命和维护个体的生存面前,目标和出发点基本都是一致的。而此时为了实现保护生命的目标所采取的手段措施,即城市治理的体制机制将成为关键因素。

2020年4月3日,美国前国务卿基辛格在《华尔街日报》发表评论,指出新冠肺炎大流行将永远改变世界秩序。“国家的团结和繁荣建立在这样的信念上,即国家机构能够预见灾难、阻止其影响并恢复稳定”,“必须有一个有效率、有远见的政府来克服当下在规模上和全球范围内前所未有的困难,因此维持公众的信任对于社会团结、社群关系和国际和平稳定是至关重要的。而当新冠病毒大流行结束时,许多的国家机构将被视为失败”。

诚如斯言。在突发的灾难面前,能够预见灾难,阻止灾难的扩大并消除灾难和恢复常态,是检验一个政府组织能力的最有效办法。潮水退去,就知道谁在裸泳。

很显然,是我国的城市治理体制机制发挥了重大作用。特别是我国的街坊制特征的城市二元治理结构体系,在重大疫情突发时,不但能够迅速封城,而且能够迅速封闭生活区、工作区和城市中各类场所,而西方的街区制显然不能够做到这一点。

西方的城市,封城容易,但是封锁城市内部区域的互相交流,就比较困难了。由于其每一栋房屋都是对城市开放的,每家每户被封锁封闭的可能性非常低,完全靠居家人员的自觉性,这在崇尚个人自由超过生命的西方,无异于缘木求鱼。

下面,先从西方城市的一元治理结构和中国城市的二元治理结构对比进行分析。

二、西方城市的一元治理结构和中国城市的二元治理结构

(一)西方城市的一元治理结构

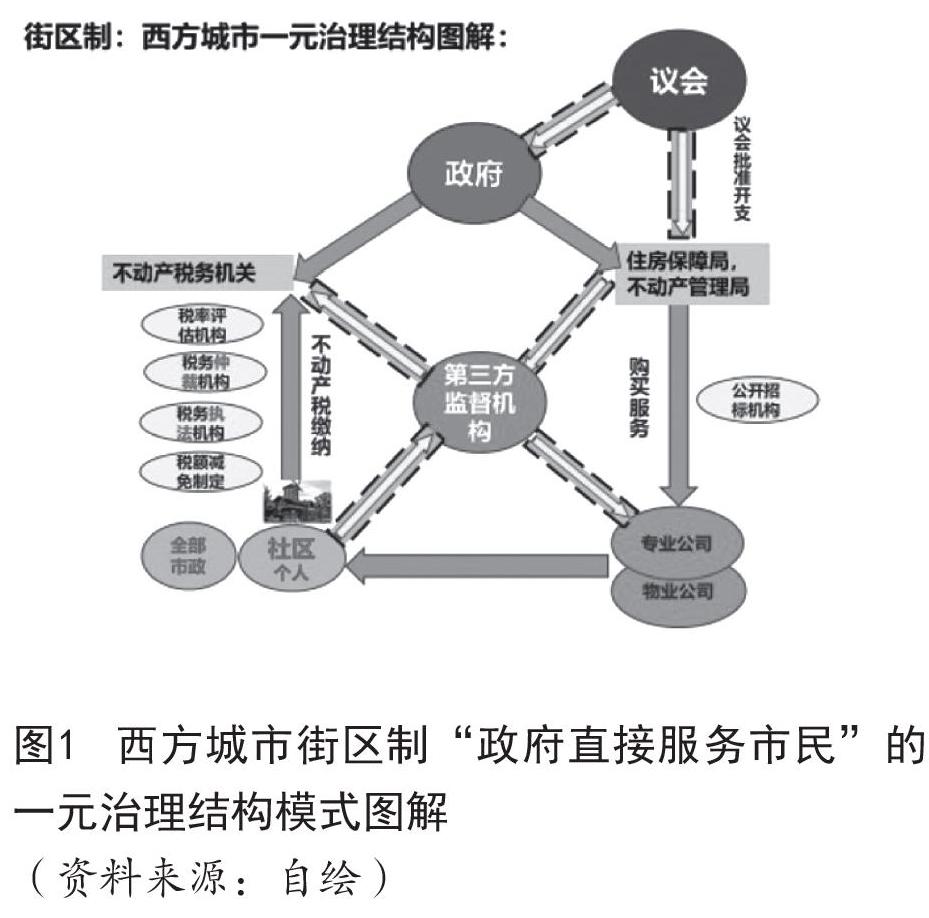

西方城市,一直实行的都是一元治理结构模式,即“政府直接服务市民”的模式(图1)。

这种城市治理模式的形成,与西方城市发展初期的规划建设有直接的关系,与土地私有制有直接的关系。

西方城市在其发展和建设过程中,形成了以“街区制”为特征的城市规划布局与建设框架,各类建筑物(包括居住类建筑)完全对城市开放,城市道路直达各家(或楼栋)。城市的一切基础性公益服务活动(如城市安全、环境保洁卫生等)完全由政府提供服务或者通过政府购买公共服务,作为房屋业主的市民则需要每年向政府缴纳不动产税。不动产税是西方城市地方政府财政收入的主要来源。

西方地方政府的主要工作,是为市民提供基础性、公益性的服务,提供社会的基础性管理和治理,这也是多数西方国家城市开征不动产税的唯一的依据。不动产税是地方税,只能用于本地的公共服务。譬如,为城市社区提供安全保卫是警察局的事情,公共医疗、公共教育、公共卫生、公共环境保洁保护等服务,是由政府委托第三方服务或者以购买服务方式提供,为了体现公平,就必须通过公开招标的方式选择第三方,而且还要另外的第三方的监督机构来组织和认定。因此城市的管理成本居高不下,多环节多链条的传递也造成了效率的低下。原因就是参与方多,程序多,互相制衡,决策时间长。

(二)中国城市的二元治理结构

中国城市实行的是二元治理结构(图2),即“政府管总,社区自治”的“街坊制”治理模式。这种模式的形成,既有两千多年的中华历史文化传承,又有现代城市规划布局与建设的法律支撑。

改革开放前,中国城市化率只有17%左右,城市非农人口总数约1.4亿人,分散在全国2800多座城市(包括县城)以及3万多个集镇中。在“先生产后生活”的工业化优先战略指导下,城市人口管理和城市生活设施管理是计划经济体制的管理,由工作就业的机构进行管理。

改革开放后,城镇化建设加快,以建造城市居民住房为主的房地产业发展加快,以“居住小区”成片开发为特征的城镇化建设成为主流。居住区、居住小区的城市规划建设格局,奠定了城市治理方式的基础框架。

1990年国家颁布施行的《城市居民委员会组织法》明确要求城市社区居民实行自治,进行自我管理,自我服务。

1995年国家颁布的《城市房地产管理法》同样要求城市住宅建设要成片集中开发,房屋的所有者——业主组织建立业主委员会实行自治,并写入《物权法》和《物业管理条例》,进行了法律的规范化,这一系列法律都同步纳入了2021年施行的《民法典》。

而城市的主要公共设施和主要市政基础设施配套等,则完全由政府投资建设和管理运行,并为市民提供服务,因此逐步形成了“政府管总,社区自治”的二元治理结构模式。

三、街区制与街坊制的比较分析

(一)什么是街区制与街坊制?

街区制,是西方国家主流的城市管理体制和住区模式。街区制的交通特征,就是住户直接通达至城市公共道路,家家通路、户户有道,形成任意建筑物的直接联系。所有建筑物构筑物都可直达,并直接与所有的道路连成有机整体,这是西方国家城市、城镇的普遍布局形态。

街坊制,是具有中国特色的城市治理体制和管理模式。街坊制的交通特征,就是特定社区内部互通,间接对外互通。即城市主要街道、道路形成体系,主要道路围合的区域形成封闭或者半封闭的街坊,居住生活区是围合封闭的,工厂企业绝大多数是围合封闭的,学校、医院、学术研究机构、政府与部门办公机构、社会团体等各类机构都是围合封闭的,只有极少数的商业贸易设施限时临街开放。

(二)街区制与街坊制的特点和区别

1.西方的街区制

每一栋房屋都是城市的一个细胞单元,完全对城市开放,直接由城市政府管理治理和提供服务;西方城市的土地私有边界明确,实行私人不动产的许可准入;城市政府对城市的所有建筑物、构筑物以及所有道路市政公用设施提供全面的全方位的管理和安全服务。

街区制的特色:城市—建筑—互联互通的道路网络;提供社区公共服务的方式是政府购买服务,政府购买服务的资金来自业主缴纳的不动产税,不动产税是地方城市政府日常运行的主要资金来源。

2.中国的街坊制

现代的城市,根据土地产权一致性原则,形成土地边界的四周围合,并设置出入口与城市道路连接,内部的建筑物形成邻里单位和坊间组团,内部实行自组织的管理和自组织的服务,坊间单位有限制地对城市开放(通过门卫),建筑物体间接接受城市政府的管理治理和服务(安全灾害等紧急服务除外)。城市政府只对城市管辖的市政道路等公用设施提供管理服务,坊间单位内部的市政道路等公用设施实行自组织管理服务,以及安保服务。

街坊制的特色是:城市—有组织的坊间—城市主要道路,坊间内的支路和小路自成系统,通过主次出入口与城市道路体系连通。提供社区公共服务的方式是自我服务,由业主委员会招聘物业公司服务,通过物业管理费支付。

四、我国的街坊制有悠久的历史根源和文化传承

从有文字记录和建造城郭的时间开始,中华民族就逐步形成了街坊制的管理体制,围墙是中国家庭、族群、社区、城镇的多重划分界限和安全保障形式,是街坊制的核心特征,是中国历代住户管理制度的核心要义。

(一)乡村城堡时期(汉代以前)的邻闾制

中国文字中的“邻”“闾”等字词,原意是指以围墙为界限形成的住户区域。最早在西周时期,就有了“闾里制度”(秦添,2017)。根据《说文解字》,闾:里巷、邻里,二十五户为一闾;五户为邻,五邻为闾。

中国古代对百姓的管理,一直延续了类似的特点,如西周的井田制,齐国的什伍制,商鞅制定的秦国连坐制。在每个确定的划分单位设置负责人进行记录管理,逐步向上级报告负责,正如班固在《汉书·百官公卿表》所述:“大率十里一亭,亭有长。十亭一乡,乡有三老,有秩、啬夫、游徼。”

围墙,一直是中国最重要的空间分隔线,《黄帝内传》说“筑城以卫君,造郭以守民,此城郭之始也”。

(二)“坊”是中国封建时代城堡内的法定基层管理单位

坊是古代法定管理单位,设坊长或稱之为里长,是吃皇粮的官方派出管理人员,相当于现在的乡长、镇长、街道办事处主任。5户为1邻,5邻为1闾,20闾为1坊,坊的管理规模共500户。坊与坊之间,有街、道、路和围墙分隔,形成封闭围合的、有固定出入口的固定管理单元。坊的管理区域是法定的基层管理区域。

据考证,中国的汉代或者更早就开始出现了“坊”的管理制度,春秋战国时期的《考工记》中就记载:“匠人营国,方九里,旁三门;国中九经九纬,经涂九轨,左祖右社,面朝后市,市朝一夫。”其“经”和“纬”围合的区域就是坊的管理规模。北魏时期的《南齐书·魏虏传》记载北魏平城“其郭城绕宫城南,悉筑为坊,坊开巷。坊大者容四五百家,小者六七十家。每南(闭)坊搜检,以备奸巧”。到了唐代,“坊”建制更加完善。唐朝时,正式确立了闾坊制的建置,在东都洛阳和西都长安,以及州府县城中逐步建立。唐代的长安城,是当时世界上最大的都城,全城共设置了108个坊(王维坤,1999),在闾坊制下,街道严禁被侵占。宋代是中国古代文化经济社会得到比较全面发展的时期,闾坊制逐步被街坊制所替代。宋代经济繁荣的时期,因管制比较松散,坊的围墙,就被破墙开店,形成街铺,坊内开店,开设夜市,商市与闾坊混杂(李合群,2007)。辽代的北京(燕京)“城中二十六坊,坊有门楼,大署其额,有罽宾、肃慎、卢龙等坊,并唐时旧名”。元代及明初的北京依然沿用闾坊制和街坊制,元朝改北京为大都后,将全城划分为50个坊对居民进行管理,后来随人口增长又陆续有所增加。

(三)街坊制的历史文脉和延续概况

街坊制之所以能够在中国大地上延续一两千年的历史,而且在当代获得重生,是因为街坊制有“非常管用”“适合国情”“效果明显”“低成本”的功效。

1.街坊制的首要功能是维护社会治安和监督居民活动

城中的闾坊制与乡村的乡里制是相对应的一种城市基层管理体制,首要功能是维护社会治安,严密控制居民活动,达到“虽有暂劳,奸盗永止”的目的。一般坊设有坊正(或者里正),主要职责是“掌坊门管钥,督察奸非”。按照5户为1邻、5邻为1闾、20闾为1坊的组织架构,把居民们组织起来,形成无一遗漏的管理网络。

2.街坊制能够完整实现“连坐制度”“保甲制度”的集体责任

街坊制之所以能够传承不衰,是因为完全符合中国的文化语境和现实需要。中国传统文化崇尚身份制度、家族主义和集体性责任。中国古代的集体性责任分两种:一是具有血缘关系的家族集体对其成员的犯罪负有不可推卸的责任,形成连带责任的“连坐制度”——犯罪者要牵连其有血缘关系的亲属受到惩罚,而且根据罪行的轻重,以及根据血缘关系的亲疏远近,判定连坐范围;二是以地域关系为纽带的“保甲制度”——犯罪者要牵连邻居邻里受到惩罚。

中国人的国家、集体(家族、乡党)、个人(家庭为单位)的意识是非常强烈的。前述两大制度的交叉融合,实现了宗法宗族下的社群聚居。而街坊制完整体现了这样的集体责任。中国城乡的连坐制度、保甲制度,一直延续到民国时期。

3.民国时期城市街坊制管理的延续

到了近现代,城市管理依然沿用过去的传统。1930年国民政府颁布《市组织法》,将全国城市划分为院辖市和省辖市,确定北平为院辖市。该法规定:“市划分为区、坊、闾、邻,除有特殊情形者外,邻以五户、闾以五邻、坊以二十闾、区以十坊为限(即5户、25户、500户、5000户)。”

区内设区公所,设区长一人,由区内民众选举产生,办理本区自治事务(类似当下的街道办事处);坊内设坊公所,设坊长一人,由坊内民众选举产生,办理本坊自治事务(类似当下的居委会);闾、邻级的组织,均通过居民会议选举产生闾长或邻长(类似当下的楼组长、单元长)。

闾长和邻长的主要职责有两项:一是办理法令规定范围内的一切自治事务;二是办理市政府、区公所及坊公所交办的事务。

4.新中国成立后的城市二元管理

新中国成立后,整个社会与经济实行的是计划经济的体制,城市里各个机构企业等负责其职员的居住、子女就业、教育、医疗等社会功能,形成了机关企业办学办医院办后勤等特色。城中的大机关、大企业、大机构等,自成体系建造职工住宅区,自建医院、学校、食堂、招待所等一切服务机构,形成“前店后住”街坊式城市格局,并进行自我管理。城市的主要市政道路和供水、排水、供电、通信、燃气等公益设施和公园、文化馆、图书馆等公共设施由政府投资建设管理。“政府管总,社区自治”的二元治理模式初步形成。

(四)“街坊制”二元治理

街有两种解释——有形的干道大街,无形的街道办事处管理机构;坊同样有两种解释——有形的坊,居住小区,无形的居民委员会。称之为二元治理,是指城市总体格局和主要的市政、道路等基础设施和文化、教育、医疗、卫生等公共事业由政府负责建设和管理,即“政府管总”为一元;另外一元,指街道以下的社区,完全由居民自主管理的系统,即“社区自治”为一元,所以形成了中国特色的“街坊制城市二元治理结构”。

五、我国街坊制的城市二元治理结构已经市场化和法制化

中国特色的“政府管总,社区自治”的城市二元治理结构,随着改革开放的深入,已经完全实现了市场化、法制化、规范化。

(一)街坊制的城市二元治理结构的市场化特征

街坊制下的城市二元治理结构,市场化发展迅速,从住房及其配套设施的物业建设,到住房物业管理和运营,都已经完全实现了市场化运作。

1.住房及其配套建设的市场化

从1978年到1998年,我国城市的住房制度从计划经济的实物分房逐步转变为市场化的商品房制度,彻底消除了实物分房,然后又用20年建立健全了完整的住房保障和市场化建设综合运行体系。城市的现有住房大多数属于商品房。

住房及其配套设施建设的市场化包含了三大方面:

一是住房建设用地供给的市场化。1988年4月12日,全国人大通过了宪法修正案第二条,把“任何组织或个人不得侵占、买卖、出租或者以其他形式非法转让土地”修改为“任何组织或个人不得侵占、买卖、出租或者以其他形式非法转让土地,土地的使用权可以依照法律的规定转让”。1988年12月29日,七届人大五次会议通过了《土地管理法》修正案,主要是把土地所有权与使用权分离,依法实行国有土地有偿使用制度。

二是住房及其配套设施建筑安装的市场化。建筑业市场,是中国各行业中市场竞争度最高的行业,住房建设及其配套设施建设概不例外。

三是住房分配制度的市场化。计划经济时期是靠资历来分配住房,住房制度改革以后,尤其是住房用地实行“公开招标、拍卖、挂牌”后,住房分配完全市场化,以货币化购买和银行贷款形式。在大的市场格局下,为关心社会弱势群体,体现政府的关怀与社会保障,住房建设与分配确定了适当份额比例的“廉租房”“公租房”“保障房”“动迁安置房”等特定住房的细分市场。

1991年11月,国务院下发《关于全面进行城镇住房制度改革的意见》,确定房改的总目标是:从改革公房低租金制度入手,从公房的实物福利分配逐步转变为货币工资分配,由住户通过买房或租房取得住房的所有权或使用权,使住房作为商品进入市场,实现住房资金投入、产出的良性循環。

1994年7月,国务院下发了《关于深化城镇住房制度改革的决定》,确定房改的根本目标是:建立与社会主义市场经济体制相适应的新的城镇住房制度,实现住房商品化、社会化;加快住房建设,改善居住条件,满足城镇居民不断增长的住房需求。

1998年7月,国务院发布《关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》,宣布从同年下半年开始全面停止住房实物分配,实行住房分配货币化,首次提出建立和完善以经济适用住房为主的多层次城镇住房供应体系。

1981年~2019年底,全国房地产开发竣工总量是199.36亿平方米,其中商品住宅面积竣工总量达到152.7235亿平方米,加上改革前以及1979、1980年住宅总量约10亿平方米(假设全部房改),全国城镇住宅商品房保有量不超过163亿平方米。改革后新建商品住宅约占93.6%。

2.住房及其配套物业管理的市场化

我国的物业管理行业始于20世纪80年代,1981年成立的深圳市物业管理公司标志着我国物业管理行业的诞生。改革开放以来,随着我国城镇化进程和房地产行业快速发展,物业管理行业得到了快速发展。2003年,国务院颁布并实施的《物业管理条例》标志着行业法律法规体系建立及规范运营进入新的发展阶段。

根据中国物业管理协会发布的《2018年全国物业管理行业发展报告》,全国物业管理企业11.8万家,从业人员904.7万人;物业在管面积约246.65亿平方米,年复合增长率达到了12%。营业收入方面,物业管理的营业收入是6007.2亿,年复合增长率为13.66%,营业收入占2017年全国服务业增加值比重已经达到了1.4%(国家统计局官网的数据)。

(二)街坊制城市二元治理结构的法制化特征

同样,在市场化改革发展的总目标下,街坊制的城市二元治理结构的建立、健全和完善,是通过规范化、法制化才能实现的。

第一,1990年国家颁布施行的《城市居民委员会组织法》,是街坊制自主治理的首要法律,明确要求城市社区居民实行自治并进行自我管理和自我服务;

第二,1995年国家颁布的《城市房地产管理法》,要求城市新建住宅社区要成片集中开发,形成“坊”的规模,禁止零星开发建设;

第三,2003年国务院首次颁布《物业管理条例》,是在市场化运营条件下规范物业管理活动,维护业主和物业服务企业的合法权益,改善人民群众的生活和工作环境而制定的法律条例;

第四,房屋的所有权业主,组织建立业主委员会实行自治,并写入2007年颁布的《物权法》,这是从更高的法律层面进行规范和法制化;

第五,《物权法》已经明确规定了小区业主对建筑区划内的公共设施享有的权利,小区内的公共设施的改变用途也要通过业主大会的共同决定;

第六,以上这一系列法律法规全部纳入了2021年1月施行的《民法典》。

六、街坊制是适合中国国情且更具优越性的城市治理特色模式

(一)中国的城市社区管理是“双组织”的城市治理

改革开放前,城市居民是“单位人”,改革开放后,逐渐改变为“社区人”。社区成了最基本的单位,官方组织的居民委员会和民间自我组织的业主委员会共存于社区的“双组织”治理模式产生。

一方面,20世纪90年代城市住房市场化改革后,个人住房产权私有化,个人的房产维护维修与管理同样由个人自己承担,形成了以产权人为中心的物业管理模式。业主由于共同享有小区内的公共财产的所有权和使用权,继而同时拥有了自主管理公共财产的责任与义务。出于维护、管理、变更小区公共财产等事宜的需要,全体业主组成业主大会,作为小区公共事务管理的最高决策机构,业主委员会是其执行机构,用来执行业主大会的决策,监督物业公司的服务工作。

《物业管理条例》第十一条规定,下列事项由业主共同决定:制定和修改业主大会议事规则;制定和修改管理规约;选举业主委员会或者更换业主委员会成员;选聘和解聘物业服务企业;筹集和使用专项维修资金;改建、重建建筑物及其附属设施;有关共有和共同管理权利的其他重大事项。

另一方面,居民委员会,是新中国成立后最早法定的居民组织,1954年12月31日全国人民代表大会常务委员会通过的《城市居民委员会组织条例》颁布实施,1990年1月1日施行新的《城市居民委员会组织法》,居民委员会成为新中国城市中最基层的法定的自治组织形式。法律第三条中明确了居民委员会的任务:宣传宪法、法律、法规和国家的政策,维护居民的合法权益,教育居民履行依法应尽的义务,爱护公共财产,开展多种形式的社会主义精神文明建设活动;办理本居住地区居民的公共事务和公益事业;调解民间纠纷;协助维护社会治安;协助人民政府或者它的派出机关做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、优抚救济、青少年教育等项工作;向人民政府或者它的派出机关反映居民的意见、要求和提出建议。

居委会的工作任务,与业主委员会的任务有较大的区别,居委会属于紧密型的常设组织,工作重点侧重于政治宣传和贯彻落实,它的主要任务和指示来自街道办事处,居委会主任是专职工作人员,其薪水报酬来自官方,是政府管理体系中最末端的基层组织。

业主委员会属于松散型的非常设组织,工作重点侧重于社区内部的经济和事务性工作,业主委员会主任属于兼职人员,薪水报酬由全体业主承担。

随着国家基本实现全面小康社会,城镇化率超过了60%,城市有房者的中间阶层迅速扩大,市民参与公共事务的意愿呈现爆发式增长。我国社区管理“双组织”的治理模式更加成熟:居委会成为上传下达的引导型和监督型的基层机构,业委会成为操作型、事务性机构。

(二)街坊制下的城市管理总体成本低、效率高

在街坊制下,封闭式社区内部提供了基本的公共设施与服务,如安全保卫、绿化维护、卫生保洁、体育健身、基本水电设施维护等,费用分别从房屋维修基金或物业管理费中支付,这就大大减轻了地方政府公共服务的财政负担。

按照“政府管总,社区自治”的原則,政府只负责城市主要道路、城市公共设施和公共环境的保洁卫生和公共区域安全等,政府通过物业公司间接保证社区安全,各类产业园区同样是二元治理:企业围墙内的归企业自理,围墙外的由政府总管。因此,城市二元治理结构下的治理模式,总体成本比较低,效率更高。

而在街区制下,开放式社区中每户居民或者每一栋房屋的居民,都直接面对城市,安全保卫是警察局的工作,所以西方发达国家城市警察队伍特别庞大。绿化维护、卫生保洁的工作,同样要由政府承担,政府不能开办公司,就只能通过购买公共服务的方式,为市民提供服务。而购买公共服务,应当体现公开公正公平,所以必须采取公开招标的方式进行,而公开招标的运作也应当体现公正,所以还要引入第三方监督监理机构。通过上述眼花缭乱的操作后,招标成功,队伍入驻,工作开展。对工作业绩的评价也是一个麻烦事,需要有长期参与的第三方评估机构进行业绩评估。以上所有工作过程产生的费用,都来自地方政府的财政,而政府的财政收入,主要来自不动产税。

街区制下,还有一个重大的事项就是征收不动产税,征收不动产税是西方城市政府一项庞大而复杂的系统工程。首先是不动产税的分级评估,城市巨大,不动产价值不同,税率就不同,大城市常常分为十级以上,分级评估同样要有第三方完成;二是每年城市经济发展状况不一样,税率要有调整;三是要体现社会对弱势群体的保护和对社会有贡献的人物的褒奖,不动产税要有优惠和减免;四是对抗税不缴纳的处罚;五是对税率不满或过高者的投诉申诉和处理反馈;等等。征税本身就需要巨大的社会成本。反观中国的物业费,由业主直接向物业公司缴纳即可。

由以上分析看出,街坊制下,同样工作内容、工作规模和工作量,成本低,效率高,只要业主委员会和物业公司就可以完美实现目标。而在街区制下,同样工作内容、工作规模和工作量,由于是政府操办,就必须按照法律规范行事。从征收不动产税的复杂系统开始,到公开招标各类物业公司进驻工作,经过若干环节程序后,才算基本完成工作,程序复杂,周期长,环节多,涉及面广,所以效率低下,成本高昂。

综上所述,从基层治理的社会成本和运行效率比较,街坊制模式减少了社会的总成本,更加减少了政府的基层治理成本(政府只负责居委会主任等几个工作人员的成本),而且管理的效率高,更加方便市民。

(三)街坊制能及时反映社情民意可确保中国城市社会总体稳定

现有的街坊制的城市二元治理结构模式,能够及时地反映社情民意,更能够确保社会的总体稳定。

首先,现有社区的居委会和业委会“双组织”模式,可从不同渠道及时反映社区内居民的生活状态和生活质量,对弱势群体或者病弱人士做出及时的关照,对违法乱纪者做出及时的纠正或者依法处置,对社区的好人好事及时表彰,对社区的舆论状况及时掌握。

其次,既有封闭式住宅区在总体上为居民提供了基本的能够适应居民经济状况及社会地位相适应的基础设施和公共服务,因此不会出现因基础设施和公共服务不能满足需要而发生的社会不安定、不稳定的状况。

再次,与之相对应的是“破墙开路,实施街区制”的构想,则会给城市社会带来极大的不稳定和不安定隐患。一是如果实施街区制,就需要修订《物权法》等法律法规,否则就构成了对小区居民正当合法权益的侵犯;二是法律的修订,其实质就是社会群体利益关系的调整,如果规定“内部道路和基础设施实现社会公共化”的法律修订,必然会引起现有小区居民多数人的不满,造成极大的社会不安定不稳定因素;三是如果准备实施,如何补偿现有居民财产的损失,毕竟从整体购买土地开始到各类配套设施建成交付使用,所有费用都分摊在小区业主的房产购房款里;四是按照“法不诉往”原则,住宅土地批租期限是70年,小区已经建成使用,新修改的法律,只能对当下批租土地有效,原有使用的小区应该在满70年后,才能依法重新处置。

最后,街坊制更适合中国国情和地域特点。中国最大的国情是人口众多,但是生产粮食的耕地数量很少,低于世界平均数。由此,为了确保14亿人口的吃饭问题,把饭碗端在自己手里,就要确保18亿亩的基本农田生产粮食。同时还要保护民族赖以生存的生态环境,为此中国的城镇化建设,就只能走高密度、高强度开发的路子,所以中国的住宅建设,绝大多数是高楼林立,完全区别于西方的独立式住宅。一栋12层三个单元的住宅楼内,少说也要居住72户~108户,如果实行街区制,大楼临街,车水马龙,楼内的老年人和儿童,出门就严重不安全;而街坊制下,若干大楼形成围合小区,只限内部车辆和人员通行,而且规划建设了具有安全保护的居民公共活动区域,同时,小区内部还有其他公共服务。成规模的居住小区建设,能够大幅度提高土地使用效率,起到节约集约用地的特殊功效。

所以,街坊制二元治理结构,更适合中国国情,更具有中国特色,更具有制度优越性。

Neighborhood System: A Brief Analysis of the Model of Dual Urban Governance Structure with Chinese Characteristics

Wang Zhenliang

(Tongji University,Shanghai 200092,China)

Abstract: Through the comparison of the city-sealing results from COVID - 19 hit cities globally, the western blocks under the single-mode system of urban governance present more obvious flaws than the Chinese neighborhood under city dual mode of governance structure, combining with the development of Chinese history and culture, this paper makes a brief analysis of the neighborhood system which has two thousand years of history cultural heritage and grows into the modern period; After the reform and opening up, with the establishment of the system and mechanism of housing market construction and the acceleration of urbanization development, the urban governance has gone to the track of market and legalization, and gradually formed the dual governance structure model of neighborhood system of "government management, community autonomy". As a model with Chinese characteristics, the neighbourhood system costs reasonably, is more efficient, and has more institutional advantages. It is suitable for China's cultural cognition and current legal norms, and can ensure the overall stability of urban governance in China.

Key words: neighborhood system; block system; city single mode governance structure;city dual governance structure

■責任编辑:逯 改