基于时空优化的某露天矿深部开采综合技术研究 *

李锡斌,田世同,田大明

(1.云南磷化集团有限公司,云南 昆明650600;2.四川大学,四川 成都 610207 )

0 引言

2010年某磷矿六号坑完成了深部接续开采设计[1]。至2016年,开采水平与设计境界高差为40 m,形成南北长1 920 m,东西底宽125 m的倒梯形凹陷深坑。自2013年以来,外排土增加了租地费用,运输成本也居高不下,给企业带来了很大压力。因此,该矿决定开展排土规划研究[2],最终确定用六号坑东采区排土,从南130线开始,往北至112线(120线为地质断层分界线),实行分段开采分段内排,排土场顶面经济水平标高为2 310 m(2019年经昆明冶金研究院验证后采用此值作为该矿250万t/a采矿工程[3]项目中排土场设计标高),设计总库容5 000万m3,可满足各采坑排土要求。至2017年底,在往北推进时,内排空间上部有2个滑坡体,分别位于116线-119线和122线-125线,高差平均210 m,滑坡总面积33万m2。内排区域内有两个集水坑,分别是东一采集水坑和东二采集水坑。雨季最高洪峰集水约40万m3。受滑体和集水影响,西帮有部分挂帮矿和深部矿无法开采,也制约了内排推进,东采区深部终采进度严重受阻。

面对滑坡和积水的影响,生产将有更多的不确定性,安全风险突出。如何采出挂帮矿和深部矿,以及合理处理水患,是当前东采区深部终采急需解决的问题。基于此,需要开展4个方面的研究:内排工艺、高边坡治理、深部矿开采、非传统水源利用,以解决生产实际困难,满足矿石生产和排土任务,确保生产安全。

1 研究路线

时空,是时间和空间组合的简称。时空优化,即使时间和空间利用率或利用效率最大化。它在生产与生活中无处不在,简言之,就是在时间和空间的维度上,用推理的方法解决问题,优化实施技术方案和生产要素配置。露天磷矿开采中,涉及采剥、运输、排土等,在保持现有人、财、物、机等资源均衡,并确保安全和技术可行的前提下,寻求最佳的时间与最合适的空间进行“对接”,再经过科学组织,使开采管理工作提质增效。因此,结合矿山目前生产情况和采区现状(见图1),具体开采方案有如下选项:

a.A方案。以六号坑为主,其他坑为辅。优点是能较早提供排土空间,排土组织灵活,减少高边坡对下部生产作业安全风险的压力;缺点是受滑坡体和水患影响,排土和深部开采不能全面展开。

b.B方案。以十号、九号坑为主,六号、七号坑为辅,主要困难是十号坑大破碎站需要搬迁,九号坑高边坡需要治理,前期剥离量大,现东一采排土空间明显不能满足正常生产,需要优化排土、治理滑坡以及处理水患。

c.C方案。放弃东一采挂帮矿及深部矿开采,即实施东一采全面排土。

图1 采区现状平面图

经综合分析得出,要保证持续生产,最佳选项为B方案。保证内排生产安全是首要任务,因此维持高边坡稳定尤为重要。如果研究路线可行,则开始实施方案设计,反之则重新进行东采区内排进度规划。方案设计时,要对十号坑实施分段优化开采(调整前期剥采比,均衡各年剥采成本,缓解内排压力),同步进行七号坑扩帮,并研究九号坑边坡治理,推进深部开采。对于现有水患,考虑将其作为“非传统水源[4]”加以利用。两滑坡体则分期限时段治理,西部挂帮矿及深部矿限时段开采。另外,应重视各坑采剥进度计划优化[5]。技术研究路线见图2。

图2 技术研究路线

2 终采技术研究

2.1 高边坡稳定性分析

目前东采区平均高差255 m,深部开采后最大高差为:东一采270 m,东二采290 m。西帮底板高边坡最终整体平均坡度为21°。南部上方为南扩排土场,与现有排土面的高差为75 m,整体坡度16.3°。相关研究[6-8]表明:对于顺层向边坡,最终边坡角为20°~26°时,边坡整体上是安全的。目前的边坡均小于22°。近3年的东采区监测结果表明,除局部浅层表面有小滑移外,未见深层大的滑移。浅层滑移主要出现在雨季,少部分出现在气候干湿交替期。东帮高边坡是反倾向岩层,最终帮坡角在38°左右,最大高差为125 m,比较稳固,无滑移情况。内排期间,往南的西帮边坡由于排土压帮,会更加稳定;往北的西帮边坡由于边坡治理、挂帮矿及深部矿开采,对其会存在一定的扰动,但在开采结束后如及时作压帮处理,边坡失稳风险较小。常规风险控制方法有规避、转移、减轻、自留等4种[9],该矿使用最多的是后两种。建议采取的风险控制措施有:增大治理后滑坡体覆土植被面积,完善运输道路及其上部边坡排水系统,加强边坡日常维护和管理,增加人工巡查频率。

2.2 内排工艺

首先需明确各年的生产排土规划,并计算现有排土空间,以此制订年排土进度计划。

2.2.1 排土空间及进度计算

2018年1月开始,采区剥离全部使用自有设备完成,公司下达的年剥离目标为600万m3,而目前自有设备年最大剥离生产能力也仅为600万m3,这就要求生产管理的每一个环节必须精细,否则将无法确保目标的实现。

截至2017年底,按2016年排土规划剩余服务年限计算,还有3.345 a。由于锅盖山和四号坑受外部客观条件的影响而无法启动,需重新制订2018-2022年的采矿和剥离计划。原计划每年剥离893万m3,扣除锅盖山和四号坑后,每年需剥离678万m3,再扣除2017年的超额完成量,则每年为640万m3;另外每年采空区和排土场覆土植被工程用土约40万m3(外委实施),因此每年需要内排的剥离物为600万m3,与年计划目标一致,如综合系数(松散系数与沉降系数的综合取值)为1.278,则所需内排空间为767万m3。

根据2017年年底的实测结果及设计,东一采剩余排土空间为:排至120线有2 216万m3,排至121线有1 865万m3。按调整后的规划排至121线,到2019年年底剩余空间为331万m3,旱季按每月60万m3剥离,所需排土空间为76万m3,耗时4.4个月,因此120线-121线深部矿开采必须在2020年5月以前完成,否则将无排土空间。2020年底前结束东一采120线-130线内排,即2021年必须考虑东二采部分区域排土。

根据东一采内排进度(见图3),如在2018年1月-2020年5月期间统筹规划,合理搭接,东一采内排空间能满足未来生产排土需要。

图3 东一采排土进度

2.2.2 “3+2”模式内排工艺

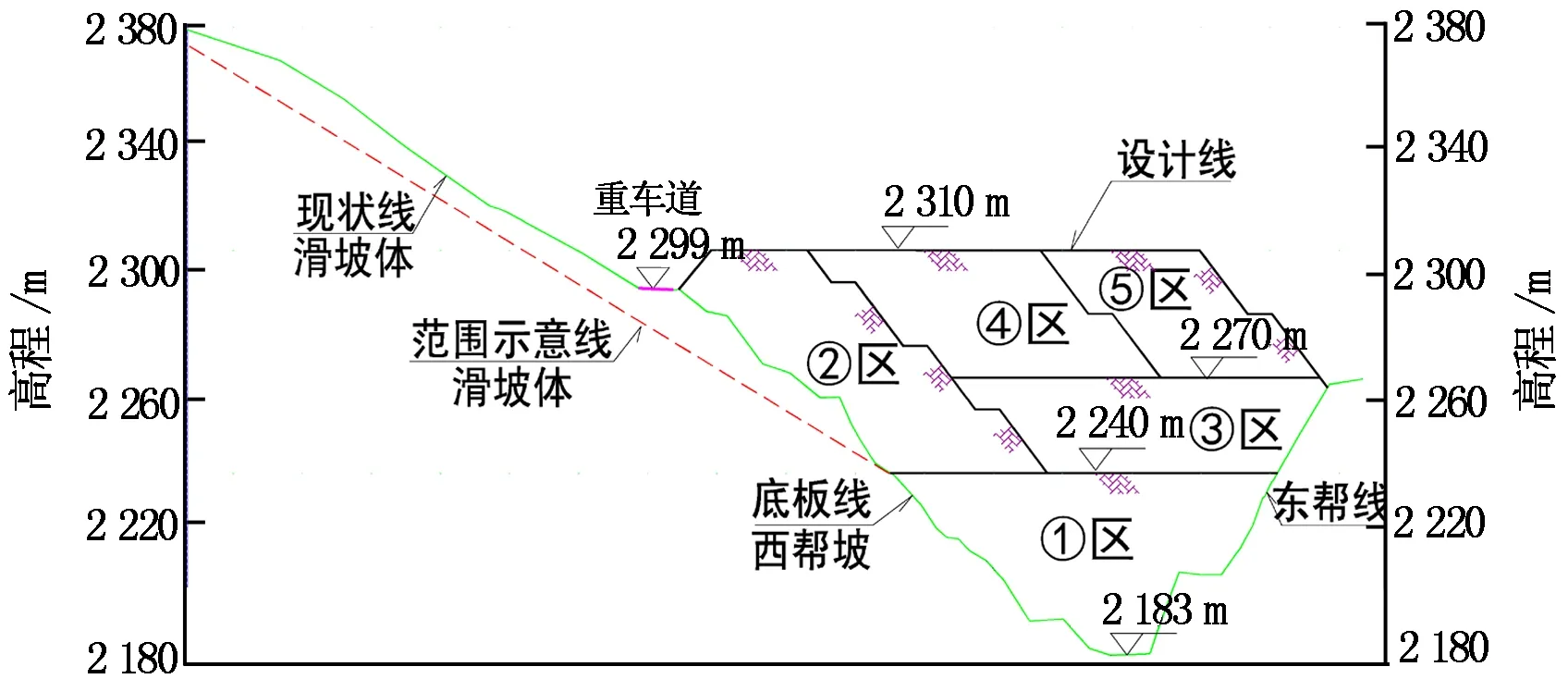

为了充分利用有限的排土空间,决定采用“斜平面分区”法内排,即“3+2” 排土工艺模式。“斜平面分区”内排设计剖面见图4,东一采内排空间模拟见图5。

图4 “斜平面分区”内排设计剖面(以124线为例)

图5 东一采内排空间模拟

从图4的竖向剖面上看,分别是3个斜面区块和2个水平面区块;从图5的立体空间上看,是由内而外,由低到高,依次向北推进。其工作流程是先完成①区段2 240 m水平以下排土;然后是②区段2 240 m至2 310 m水平斜面区排土;接着是③区段2 240 m至2 270 m水平区排土;最后是④区和⑤区段,均为斜面区排土。作业流程为①→②→③→④→⑤。

“斜平面分区”内排工艺和传统的“整体平面推移”内排工艺的区别是:前者能使临空高边坡尽早进入全面压脚,增大压帮面积,大大提高边坡的抗侧滑力,减少上部滑移对排土作业和北侧下部掘进的影响,另一方面可为“高土高排,低土低排”创造条件[10],其特点是对生产计划和管理的要求更加周密和严格;后者是由低到高、由南往北推进内排,逐层递增至2 310 m水平,其优点是排土作业面大,生产管理灵活,不足是需要更大内排空间,全面压帮进度滞后,对整体边坡稳固不利,内排作业和北端下部掘进受边坡滑移影响大。共同点是两者都要分段分层排土。

2.3 高边坡治理

近些年的滑坡体治理经验表明,一次性根治,投入成本很大,经济上难以承受。因此,较适宜的处理方法是削坡减载法[11],通常选择在旱季小范围实施。从上往下分段分台阶削坡,采完余矿后,迅速排土压帮。由于本滑坡面积大,且存在滑移反复性,治理进度缓慢,故考虑在2个年度的旱季进行。经计算得出,至少需在2019年年底前完成120线以南的边坡治理,采出上部挂帮矿,2020年年初进入120线-121线深部矿开采,否则东一采现有空间将不能满足排土进度要求。

整体治理是自上往下延伸,分段分期治理,最终采出矿石。第一期治理122线-125线,时间是2018-2019年;第二期治理116线-119线,时间是2020-2021年。边坡治理技术参数和实施要求为:单段台阶高10 m,台阶坡面角25°~34°,安全平台宽3 m;治理与采矿同步进行,运输道路接现有道路,内侧设排水边沟,采用土工布铺底;边坡按设计要求扩帮到位。

2.4 东一采挂帮矿和深部矿开采

121线挂帮矿主要分布在2 195~2 240 m水平。先治理2 240 m水平以上的滑坡体,治理时间段为2018年和2019年雨季过后,治理过程中须确保西帮运输道路畅通,限时分段分步实施,在治理边坡的同时,采出挂帮矿。

120线-121线深部矿开采。终采2 180 m最低水平(原设计),通过优化后可降至2 170 m水平,深部掘进优化后的剖面见图6。实施的条件是上部边坡治理和挂帮矿开采均已完成,同时坑底水须排空。作业时间选择2019年雨季后。具体实施步骤为:将坑内水抽至东二采,取消东帮2 202 m水平运输道路,改为南端帮底绕S形路直接进排土场,北端帮沿矿石底板进出;剥离物往南运至排土场,矿石往北运至新大破碎站;坑底靠西设排水沟,北端最低处设集水井,用水泵抽往东二采;道路随分层剥离同步下降。

图6 120线-121线深部掘进优化后剖面(以120+50线为例)

2.5 非传统水源利用

采区传统水源是场外4 km处大柳树一级泵站抽取的地下水,只能满足生活区用水。采区用水现状是:矿山生态植被修复和生产、周边村民种地均缺水,而雨季深部作业区 “水患”严重。研究认为,通过采剥时空优化,将雨水收集系统与矿山生产有机结合,可使“非传统水源”得以有效利用。

生产用水量计算:正常洒水降尘用水量日均240 m3,年用水量约7万m3;植被区为南扩排土场和西采排土场,年用水量约9万m3;合计16万m3。如果采用传统水源,则只能从滇池取水。如从滇池铺管线至采区,管道敷设基建预算费用约780万元,另外每年需支付水电费264万元。

有关资料表明,常年降雨量大于800 mm的地区,可收集雨水作为非传统水源直接利用[12]。经查询,矿区年均降雨约900 mm,符合雨水收集条件。六号坑汇水面积314万m2,年集水量大于25万m3,满足生产用水要求,多余的水可外排给村民种地。采用集水坑动态蓄水,即采取以“时间换空间[13]”的方式蓄水,具体为:2017年,东一采为主要蓄水区,东二采分段开采分段蓄水;2018-2019年,东二采为主要蓄水区,东一采蓄水则随内排进程向北收缩;2020年下半年东一采实施全面排土,仅东二采坑蓄水,同时加大九号坑深部开采,采完后作为2021年后主要蓄水点。非传统水源利用进度如图7所示。

图7 非传统水源利用进度

3 终采技术应用

截至2020年底,内排实施已有4年,露采服务期年剥离量比较见表1,年擦洗原矿量比较见表2(表中规划量为2017年底调整后的量)。由表1、表2可知:2017-2020年每年的实际剥离量与规划剥离量之比的平均值为1.06,偏差6%;每年的实际擦洗原矿量与规划擦洗原矿量之比的平均值为1.07,偏差7%;实际剥采比为4.90,规划剥采比为4.95,二者之比为0.99,偏差1%。

表1 露采服务期年剥离量比较

表2 露采服务期年擦洗原矿量比较

2016年,该矿的排土规划研究项目开展比较及时,前瞻性好,形势判断基本准确,执行效率高,通过终采实施技术研究的补充,整体精度趋于5%,达到预期效果。服务年限进度为75%,剩余1.346 a,据目前应采及可采的保有矿石量推算,矿山露采可维持至2022年上半年,基本可以达到预期目标。

通过综合技术的应用,确保了年度生产目标,并控制了生产成本,效益明显:

a.解决了当前“用水”与“水患”的矛盾,消除了水外排“扰民”和村民种地用水产生“民扰”的现象[14]。“非传统水源”得到了有效利用,截至2020年底,为企业节约能耗成本1 226万元,同时还促进了企地和谐。

b.实现了东一采全面排土,缓解了排土压力。满足“应采尽采”原则,实现了磷资源保护性开采。121线2 195 m水平以上的挂帮矿中,采出低品位矿15.2万t、擦洗原矿9.8万t;120线-121线深部较原设计多采出擦洗原矿4.78万t。

4 结论

在原排土规划及其实施的基础上,开展了采剥时空、排土工艺及排土进度的优化研究,规避了生产“难点”,实现了安全高效协同开采。终采技术的应用,减少了盲目的“遗矿”或“弃采”,不但使矿产资源得到了充分利用和保护,还使“非传统水源”得到了有效利用。通过科学组织,实现了原矿生产目标,同时还降低了开采成本。