建构的轮廓

——建造技艺革新下的建构观念与实践

高亦超

于建构的轮廓,弗兰姆普顿(Kenneth Frampton)所著《建构文化研究》(Studies in Tectonic Culture)并非毫无偏见。尽管他的建构研究成型于上世纪末,然而出于历史理论学者对历史案例的执着,以及他内生的抵抗性和后卫性[1],《建构文化研究》大量论证的技艺基石实则是19世纪的古典建造技术与现代主义早期的建造技术,这远无法企及当下的技艺层次。可以说,弗兰姆普顿的观点深植百余年前欧陆的建筑思考与技术基础,但却没能跳脱这一基础,建造技艺的革新没能成为建构理论的当代“跳板”。

在此背景下,莱瑟巴罗(David Leatherbarrow)与莫斯塔法维(Mohsen Mostafavi)启发了笔者关于当代建构技艺的思考。他们于《表面建筑》(Surface Architecture)一书中敏锐地指出:“设计如何能够恰当利用现在的工业化生产所提供的机会,从而建筑再现的达成既不独立于技术的主导性作用,而同时又不会完全臣服于这一状况?”[2]生产技艺的变革应当被看作新的建构机会。建构技术观在当代条件下值得被再次探讨。本文认为直面建筑生产技艺的革新,审视建构在新的话语环境中观念的延伸,或许是建构实践的新机。

1 技艺的革新

毋庸讳言,建造技艺的范畴很广、门类繁复,难于一言蔽之。然而我们仍可着眼几方面来感知它的变化趋势对建构产生的影响。根据美国建构学者瓦洪拉特(Carles Vallhonrat)对建构技艺的总结,他认为建构由物质世界限定的建造内核有三点:重力及相关的物理法则深刻地影响着建造,而建造又相应地永久性地影响着建筑所处的基地地面;建造的材料和结构;将材料组织在一起的方式[3]。由此,当代这几方面的技艺相比于19世纪至现代主义早期的变化可能就是拓展建构视野的起点。

相对于百余年前结构理性主义诞生之时的欧陆,各种新的结构技术不仅变革了结构受力的形态,还拓展了原本结构评价的标准。在勒·迪克(Viollet-le-duc)和弗兰姆普顿那里,建筑立面是否揭示传递荷载的方式、清晰表达的梁柱节点等为结构理性的评价标准,甚至是建造理性的评价标准。然而,以当代建造来说,混凝土框架结构钢筋-浇灌的建造注定难以暴露受力节点,传统的柱头柱础若是出现于钢结构尚情理之中,而出现在混凝土框架结构中就成了彻头彻尾的装饰。如此一来,难道现代建筑最常见的结构天生就只能是非建构的?更不要说诸多精美的结构案例,如于根·康策特(Jurg Conzertt)的奥特广场综合楼(Otto Plaza Building)和石上纯也(Junya Ishigami)的神奈川工科大学工房(The KAIT Workshop),对建构原理完美演绎,却未局限于传统意义水平力与竖向力相互作用的梁柱结构体系[4]。就此,门德尔松(Erich Mendelsohn)从职业生涯之初就认识到:支撑与荷载的关系看似恒古不变的法则需要重新思考自己的表现形式[5]。结构的评断一旦走向视觉清晰而非建筑综合呈现,那么结构创作可预见地会走向空洞的形而上,基于此的建构创作亦将为之自缚。上述之外,结构理性主义在当代建造条件下更加无力的是,或者说不能用来评价建造理性、用作建构基础的原因是,勒·迪克《建筑学讲义》(Lectures on Architecture)中说的“所有的建造都出自结构”[6]是受时代局限的,结构只是建造这个综合行为的一个组成。尽管结构是不可约建的建筑要素之一,但在当代,材料、地形、设备、组合方式等的重要性使得结构越发不能概括建造。仅仅关注结构理性主义或是结构的建构是缺省的。

如同瓦洪拉特认为那样,建筑建造水平的提高促使着与重力法则相关的地形出现变化的可能。地形与建筑落地有着根本关联,它构成“建筑嵌入场地的铭刻”[7]的意义基础。“Tectonic”所具有的“地质与地层构造”这样的地质学基本含义也暗示它与地形的不可分离。与古典时期对地形改造能力较弱的技艺基础和现代主义早期强调“以技术至上的姿态企求创立一种无场所感的绝对条件”的国际建筑观念相比,当代建筑的地形建构不但能够实现完美地嵌入场地,还能再造人工地形,完成由屈从重力、到回避重力、再到利用重力的转变。贯穿其中的大跨技术与地基技术等建造技术的革新和环境技术观的改变至关重要。除了重力层面的地形,我们还应注意到场所和时间中的地形[8]。建筑铭刻于“此地此时”。与风、光、热发生交换,当代足以因地制宜的环境调控与环境利用技术为场所感的营造提供了技艺支持。此外,材料亦是一种场所的再现方式。

故而材料技艺也是极为重要的建构基础,而这一技艺较之古典时期与现代主义早期发生更深意义的变革。这一变革可从两个角度审视——材料属性与材料加工。瓦洪拉特敏锐地关注到这样一个事实:一些材料可以独自完成建造的大部分使命,而另外一些并不适合作为建筑的全部。前者如木头、石材、砖材,多为历史悠久的建筑材料,后者如钢材、混凝土,恰是较新的材料。这一材料属性的变革带来建筑材料组合化的建造倾向,同时建筑性能的考量加剧了这一倾向:墙体不再以“实体建造”(monolithic construction),而转为“层叠建造”(layered construction)[9]。表面与结构的剥离意味着结构的外现越发困难,而同时建筑表面的肌理得以摆脱荷载,拥有更丰富的再现前提。一定程度上,这是当下一些建筑图像化倾向的由来,但也正因如此,强调建筑本体与再现的建构文化才更具备批判价值和拓展机遇。另一个革新的角度即材料加工。预制加工与数字加工等方式愈发不容忽视。在机械复制时代,二者更具批量生产的工业时代特征。工业化在某种意义上预示了效率和利益化的建造趋势,某种意义上,它是思维简单化的直接原因之一。这样一来,创造性和差异性为内在固有属性的诗性建构与机器生产看似呈现出一种不可调和的矛盾,看似构成了建构文化与技艺革新的“现实隔阂”。

这些建造技艺变化对基于建造的建构的影响毋庸置喙。所有的变化都在提示建筑学者们,再次审视建构的观念,恰逢其时。

2 观念的延伸

建构不是一种纯客观的存在,也没有预设的本质[10]。事实上,建构讨论应处于相对广博的话语框架,基于宏观的视野在某些限定议题下剖析其轮廓。这也是建构并非“概念”,而为“观念”的原因。尽管在此讨论的建构观念是技术议题的,但技术议题并不是一个单一自足的议题,换句话说,它需要基于当代技艺变化的背景但不限于技艺范畴;它涉及的实则是技术态与非技术态(诗性)的关系。面对时代背景、技艺条件,有几个问题值得我们思考:基于技艺,当代的建造理性何为?面向技艺,再现如何自处?调和技艺与再现,建构的综合性表达何如?无技艺思维、纯技艺思维、建构的“度”在哪?

建构的基石是建造理性,而非简单的结构理性,这一点已经从结构之于建造这一综合行为的从属关系中可见一斑。那么建造理性的判别方式就很值得思考,无言当代的建造理性,就无从谈起当代的建构。就结构理性主义提及的“清晰可读”不排除可能是一种建造理性,这种方式基于可视原则与视觉判断。然而“清晰可读”可能因词语加入而具有欺骗性质的,埃文斯对德国馆的研究充分告诫了我们“外表永远不会是真实的全部”[11],所以视觉评价之于评价体系就像结构之于建造一样,仅可是向度之一。史永高教授在研究材料的重要性时已经涉及这一评价的核心——现象学体认[12]。现象感知作为评断时,它更加准确,它规避的是视觉欺骗,加入的是身体与思考;更符合人们当代对于理性的阈值提升,或许某一结构或材料处理在视觉上并非清晰,但在思考与碰触中,某些理性会浮现(如奥特广场综合楼);也足以回应建造的革新所在,即诸多新的结构(如混凝土框架)和材料(如层叠建造)技术本身即与视觉清晰存有的冲突。包容综合的标准带来的是实践的冗余度,与结构理性主义那种缺乏操作弹性的标准对比,它更符合建构的诗学特质。

建构描述了基于建造但不能仅以建造评判,也就是超越建造的状态。某种意义的再现是其主要的实现手段。古典时期的再现性主要为对于历史风格和装饰的图像化追忆,表达了对于历史和记忆的沉湎。工业时代后,再现性可以是生产体系的视觉反映,以模仿机器组装再生产。而当下的再现若仅仅是前者,极易让人忽略建造这一本体活动而深陷入视觉生产;若仅仅是后者,建筑则又成了对技术的“臣服”,技术的意义等同甚至凌驾于建筑的意义。因此面向技艺,再现该如何自处?在“建筑与技术”一文中,密斯提出:“在技术真正得到完全实现的地方,技术超越自身而成为建筑。建筑有赖于事实(facts),这没错,但建筑活动的真正领域却是在意义(significance)的王国。”[13]在密斯看来,建筑中的意义可以来自建造技术,但并非建造技术的事实本身。建筑之于人、之于社会所承担的作用是建筑的意义,我们可以列举诸多此方面的建筑意义,诸如现代生活的发生器、观念的载体、在地在时的纪念物……因此除了历史风格和装饰图像的再现,现代生活、观念、此时此地等,即地形、身体、风、光、时间、生活方式等都是现代意义的再现体裁,它们的达成与结构、材料、地形技术的革新无法脱离,但它们与技术又保持了彼此的距离,赋予了技术非物质层面的价值。

这种技术与再现之间相互依靠却需保持距离的模糊关系影射了建构中时常可见的模糊关系,诸多建构尝试不得不在一次次的综合中寻找最优解。这种综合既是结构向度、材料向度等多重建造向度的隐匿与显现,也是技术和再现间平衡关系的把握,还是建筑这个学科人文属性和技术属性的调和。如同塞克勒(Eduard Sekler)所述:无论建筑创作还是建筑批评,那些从存在的完整性出发、又回归到存在的完整性的尝试才是最成功的尝试,它既不纯然受制于意识,也不完全服从于智力分析[4]。这种综合的状态与现代性的某种复杂特质不可谓毫无干系,无法看到但可以感知、不能准确描述但能理解,建构诗学深刻地反映了这一特质。这种综合与模糊恰恰是建构的价值所在,正如阿德里安·福蒂对批判性语汇的认识那样,“批判性语汇的重要性不在于一个词的具体含义,而在于所有它不指代的东西,所有它要排除在外的东西”[14]。无论建构的具体含义是什么,建构话语的现实价值正是在于呼吁建造、呼吁技艺、呼吁意义。

在这种复杂的语境下,回避技术的无技艺思维或盲从技术的纯技艺思维的技术观都是不可取的,都是对建构复杂性的忽视与回避,回避技术和盲从技术实则都是剥离了建构的批判性。回避技术的极端是追求图像或粉饰太平,就此掉入美学形式或粗劣品质的深渊,与建筑自主背道而驰;盲从技术的极端是炫技或效率导向,在技术思维的漩涡中与建筑意义越行越远。在更为准确把握建构中技术的“度”的过程中,“普遍性”与“创造性”这对关键词或许能帮助理解。常常有这样一个误区存在人们的观念中,即技艺,尤其是工业时期的机器生产与创造性和差异性为内在固有属性的诗性建构不可兼得。关于这一论断,确实有一个可以佐证的趋势,即机器生产本质上是简单化、效率化,它简化了生产流程,提高了生产效率,这种效率至上的思考模式推动我们减少了对“意图”的思考,简单化了我们的思维模式,故而建筑物很难既体现建造的经济性,又体现再现的特殊性。类似的话锋可以一致追溯到手工艺与机械工艺的讨论。但是海德格尔在反思“座架”和技术思维时说,“座架”是其对立面的前奏,是“嬗用之行”的序曲[15]。事实上如其所述,技艺尽管越发主导,但它从未完全替代人,它仍是一种创作“元素”,“元素”的普遍不代表综合表达的普遍,其选用、其组合方式、其过程等依靠的还是建筑师的意图,这一点从未改变。如莱塞巴罗对预制的看法那样,预制产品与诗性建构并不冲突,源自相似系统的预制产品与预制过程会嬗变为非技术态,在技术与诗性间徘徊,预制构件常常会与场所和实际条件对话、交融,激发建构的可能[2]。因此,并非当代技艺的“普遍性”使得“创造性”消弭,而是当代的“创造性”隐秘在“普遍性”之中,而寻到它的钥匙一直都是建筑师的巧思。在这种技艺条件转换的过程中,建构的观念不由地延伸以适应客观条件,评判标准的边界、再现的可能性发生着微妙的变化,但基于建造、超越建造的建构内在逻辑是保持着的,建筑师的创造力的作用依旧是不容忽视甚至更加重要。吉迪恩(Siegfried Giedion)在《法国建筑、钢结构建筑、钢筋混凝土建筑》(Bauen in Frankreich,Bauen in Eisen, Bauen in Eisenbeton)一书中既介绍了技术性和建造性的技艺和工业化建造等问题,同时以“高低起伏”、“相互渗透”“空气的自由流通”等词语描绘新建筑现代的空间特质与美学体验[16]。《空间、时间与建筑》(Space, Time and Architecture)更是鲜明提出现代建筑“新统”(the new tradition)之说,强调艺术、建筑与建造构成一个诗性的整体。如吉迪恩认为,在新技艺面前,传统的“建筑学概念变得过于狭窄了”,他敏锐地延伸传统的建筑观念以呼应技艺革新,以此激发实践的新可能。这种边界动态开放但立场鲜明的建构观念才是真正有意义、有生命力的。

3 实践的新机

在此,几个当代成功的建造案例应当有助于我们进一步明晰新的技艺条件下基于建造而又不止建造的诗性可能。

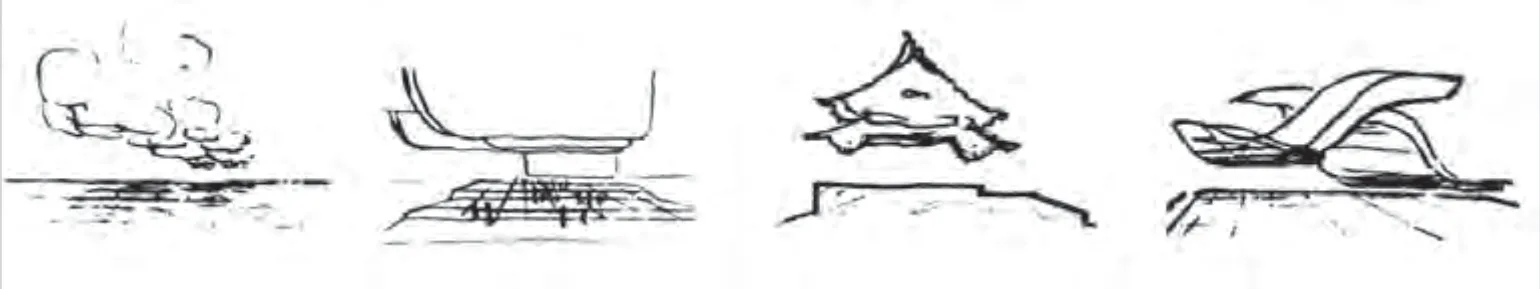

格拉夫顿事务所(Grafton Architects)于米兰的博科尼大学经济学院大楼(Universita Luigi Bocconi)设计可以帮助我们切入地形、场所、身体等多个建构话题,而它实现的基础正是精湛的、现代的结构考量(图1)。“这座城市的‘地面’是花岗岩石的,它用于铺设路面和人行道”,“街道表面的沿墙都很令人生畏、坚硬”,薄雾与炎热晴朗的蓝天交替出现……[17]主创建筑师伊冯·法雷尔(Yvonne Farrell)和谢莉·麦克纳马拉(Shelley McNamara)尤为强调她们对米兰城的直观感受。基于她们的身体感知,设计再现坚硬起伏的“地面”、生畏坚硬的沿街立面和过渡环境的天空景观(图2)。另外,建筑中的研究室简单立方体的形态参照了古典建筑几何,悬空形成华丽的天棚,如同“仲夏时分漂浮在古代庭院上方的帐篷”;地下设施坚固、密集、不规则,如同喷发的自然地形,与上部体量形成对比。上下二分的剖面形式不禁让人联想到伍重(Jorn Utzon)一系列的关于重檐-基座的手绘(图3),它冥冥中暗合玛雅人金字塔天高地厚和乱云飞渡的强烈感受与中国传统建筑屋顶与基座关系,设计的诗性特质就此淋漓尽致地展现出来。这些关于地形、场所、历史的再现离不开建造出色的完成。每隔25m成对布置的混凝土墙梁精准地完成重力的传递(图4),建筑师通过上下层间距的减小弱化结构的视觉感知,结构手段与空间概念逻辑统一。这种真正的、现代意义的“传递荷载的方式”,相对现代人对真实表达的感知阈值来说,它是准确的、可感知的;就建筑这一综合行为,结构的“比重”是恰到好处的。这一精妙的结构处理与两位建筑师完成过多项大跨交通设施的结构经验密不可分,同样与结构技术的革新息息相关。场所中“坚硬的墙面”、“花岗石的地面”所决定的建筑混凝土墙面是建筑师对于材料的敏感,这种感知的材料观也是现象学意义的建造理性的一种体现①。

图1 博科尼大学的城市策略与表面策略

图2 博科尼大学的剖面草图

图3 伍重关于屋架地形关系的草图

图4 博科尼大学的平面与结构布局

如果说格拉夫顿事务所的建造技艺仍主要在结构、地形等的重力相关范畴之内,那么我们还可以看到卒姆托(Peter Zumthor)的圣本尼迪克特教堂(Saint Benedict Chapel)称得上是基于材料的建构典范(图5),该建筑利用材料表达记忆、时间、身体等更为抽象的再现;皮埃尔·夏洛(Pierre Chareau)于医生之家(Maison de Verre)大胆地使用内华达玻璃透镜,亦即玻璃砖,既保证生活的私密性,又引入阳光,还通过高窗实现机械通风,实现建筑诗意的工作,并再现立面背后的典型性生活实践(图6);路易斯·康(Louis Kahn)面对日益增多的技术设备管线,在耶鲁大学美术馆(Yale University Art Gallery)创造性地用三角形格构将横向跨度结构与技术管线结合起来,获得丰富的建构体验(图7);赫尔佐格和德梅隆事务所(Herzog & de Meuron)的利可乐仓库(Ricola)对于工业化预制石棉水泥板和木肋的精准把握,创造类似古典宫殿的建筑形象,同时再现旧时堆叠感十足的仓库回忆②(图8)。

图5 圣本尼迪克特教堂的外观与场地

图6 医生之家的玻璃砖立面图

图7 耶鲁大学美术馆的结构与设备

图8 利可乐仓库立面与材料

结语

在探讨建构文化时,建造技艺作为建构的基础之一,具备一定的启发意义和实践意义,这也是本文以此为讨论切入点的缘由。在认识到经典的弗氏建构理论的技艺基础无法回应当下、并因此阻碍建构实践的深入,技艺的革新有助于将语境和视野拉伸至当代,由此进一步发掘当代技术议题中建构观念的变化,包括基于技艺的建造理性、面向技艺的再现、调和技艺与再现的综合性建构、技艺思维的“度”等问题的新解。通过这些物质条件与理论观念的铺陈,建构实践的可能和意义能够更好地显现。

需要指出,建构的轮廓是不确切的,唯一不变的就是变化本身。建构作为批判性语汇的作用并不是画下一个完美刚性的范围,区分出建构的一亩三分地;它提供的是一个排除“所有它不指代的东西”的轮廓。真正重要的是寻觅过程中的思辨,不论是理论意义的,或是实践意义的。

资料来源:

图1~2、图4~5、图7:来自Archdaily;

图3:引自王骏阳《建构文化研究》译后记(中);

图6:来自archaic杂志官网;

图8:来自Herzog & de Meuron官网。

注释

① 2004年由弗兰姆普顿主要组织的南京大学“结构、肌理和地形学”国际学术研讨会邀请了格拉夫顿事务所的两位主创建筑师,就几个实践项目发表主题演讲《寻找绿色建筑》,博科尼大学详细介绍可见该文。

② 尽管弗兰姆普顿认为赫尔佐格和德梅隆的作品属图像化范畴,但越来越多的建构学者认可其建构价值。这也恰恰说明建构与非建构间不存在非黑即白的鸿沟。